下白石鎮

福建省寧德市福安市轄鎮

下白石鎮,隸屬於福建省寧德市福安市,地處福安市南部,東與灣塢鎮隔白馬河相望,南瀕官井洋海,西與寧德八都鎮交界,北與甘棠鎮接壤。轄區東西最大距離22.04千米,南北最大距離20.8千米,海域面積62.65平方千米,總面積117.24平方千米。2020年,下白石鎮常住人口30697人。

下白石鎮原名黃岐,傳說因黃氏宗族最早遷居大崎后得名。明弘治十三年(1500年),上白石巡檢司移設此地,始稱白石司,嘉靖年建立鹽運司,為與上白石區別而稱之為下白石。1961年7月,改為下白石區,下設8個小公社。1966年8月,下白石區改公社,下設28個大隊。1984年9月,公社改鎮。截至2020年6月,下白石轄1個社區、41個行政村。

2018年,下白石鎮有工業企業65個,其中規模以上4個,有營業面積超過50平方米以上的綜合商店或超市3個。

下白石鎮

下白石鎮

民國十八年(1929年),設黃岐區,下轄15個鄉鎮。

民國三十五年(1946年),改為黃岐鄉。

1949年10月,改為第七區(駐下白石),下設26保。

1956年11月,改為下白石鎮。

1958年9月,改為下白石公社。

1961年7月,改為下白石區,下設8個小公社。

1966年8月,下白石區改公社,下設28個大隊。

1984年9月,公社改鎮。

下白石鎮地處福安市南部,東與灣塢鎮隔白馬河相望,南瀕官井洋海,西與寧德八都鎮交界,北與甘棠鎮接壤。轄區東西最大距離22.04千米,南北最大距離20.8千米,海域面積62.65平方千米,總面積117.24平方千米。

下白石鎮三面環海,地勢北高南低,像一條長龍入海。地勢主要分為北部高山、中部山地和東部平地及南部海灘塗四部分組成。最高海拔603米,最低海拔5米。

下白石鎮屬亞熱帶海洋性季風氣侯。四季分明,春季溫和,夏季炎熱,冬季寒冷,全年雨量充沛,常年平均氣溫16.9℃,無霜期年平均356天。平均年降水量為1500毫米。

下白石鎮境內白馬河從北到南順東邊境流過,進入白馬門匯入三都澳。海岸線長65千米。

下白石鎮主要自然災害有颱風、暴雨、洪水。這三種災害每年都有發生,主要發生於6~9月。

下白石鎮

1990年,下白石鎮有1個居民委員會,41個村委會,149個自然村。

下白石街居委會

下白石村 轄下白石、岐后、半山、岩下塘自然村;

章嶺村 轄章嶺、上牛地坑、下牛地坑、富洋里、外后洋、樟后自然村;

外山村 轄外山、東沃、井下、水流灣、港甲、里凡自然村;

鳳山村 轄鳳尾山、碗樓、長樓、皇后里自然村;

英平村 轄英平自然村;

頂頭村 轄頂頭自然村;

六嶼村 轄下六嶼、上六嶼自然村;

林門頭村 轄林門頭、宮山自然村;

小梨村 轄小梨、村頭、后林自然村;

斗門頭村 轄斗門頭、月爿山、墓里自然村;

下岐村 轄下岐自然村;

金腰帶村 轄金腰、孔門、岩下蛇、王必山自然村;

行洋村 轄行洋、浦后自然村;

塔里村 轄塔里自然村;

下赤村 轄下赤、尼姑坪、牛山、吳厝、紅夏自然村;

通灣洋村 轄通灣洋、檳樹灣、南門、田洋、後院、拱橋頭、雙岩、角里自然村;

大獲村 轄大獲自然村;

南浦村 轄南浦自然村;

亨里村 轄沙塘里、亨里、山田、坑裡壟、林岡頭、后岐、龍港自然村;

章坑村 轄王鄭坑、青山鼻、官章、大洋里、半嶺、墩頭自然村;

長坑村 轄塘樓灣、溪尾、西坑自然村;

白招村 轄白招、石壁下自然村;

荷嶼村 轄荷嶼半山自然;

坑門村 轄坑門裡、八斗壟、大石牛、鐘山下自然村;

湖頭村 轄湖頭、半山樓、陳家甫、招灣、坑裡欄、松樹下自然村;

塘樓下村 轄塘樓下、管頭自然村;

樓坪村 轄樓下、田坪自然村;

外宅村 轄外宅、鐘山坪、馬頭岡自然村;

漁江村 轄漁江自然村;

福嶼村 轄福嶼自然村;

福漁村 轄福漁自然村;

樟澳村 轄樟澳、雙貴山、後門樓、半山、丹斗、雙合仔、疊石自然村;

遠杞村 轄遠杞自然村;

北斗都村 轄北斗都、橫路里、道灣、大坪頭、中澳、外澳、里澳獅虎頭自然村;

坪岡村 轄坪岡、長坑頭、馬欄、半山、外龍岡、下半山、普塘、岔門樓、大山尾、石竹林自然村;

秦坎村 轄秦坎、外門樓、坑瓮里、北斗坑、南北斗坑、箕袋、鐵坑、青蛙嶼、月嶼、石厝自然村。

畚斗坑村 轄畚斗坑、開泰、蘆坑自然村;

大梨村 轄高厝、牛樓、上樓、大梨、九斗樓、吳山裡自然村;

東岐村 轄孫厝嶴、長岡、坪洋、東岐、上山浿、里嶴、外嶴自然村;

藟尾村 轄大樓、藟尾、康坑、小樓自然村。

王坑村轄王坑、上王坑、填洋、長蘭尾自然村

2011年末,下白石鎮轄黃岐1個居民委員會,林門頭、章嶺、王坑、外山、鳳山、頂頭、英平、六嶼、小犁、斗門頭、大梨、下白石、通灣洋、亨里、白招、塘樓、湖頭、遠杞、樟澳、秦坎、坪岡、畚斗坑、北斗都、東岐、外宅、坑門、樓坪、福嶼、漁江、荷嶼、章坑、長坑、行洋、塔里、南浦、大獲、下赤、金腰帶、福漁、下岐、藟尾41個村民委員會;下設304個村(居)民小組。有149個自然村。

截至2020年6月,白石鎮共下轄1個社區、41個行政村。

| 下白石鎮行政區劃詳情 | ||||||

| 黃岐社區 | 林門頭村 | 章嶺村 | 王坑村 | 外山村 | 鳳山村 | 頂頭村 |

| 英平村 | 六嶼村 | 小犁村 | 斗門頭村 | 大梨村 | 下白石村 | 通灣洋村 |

| 亨里村 | 白招村 | 塘樓村 | 湖頭村 | 遠杞村 | 樟澳村 | 秦坎村 |

| 坪岡村 | 畚斗坑村 | 北斗都村 | 東岐村 | 外宅村 | 坑門村 | 樓坪村 |

| 福嶼村 | 漁江村 | 荷嶼村 | 章坑村 | 長坑村 | 行洋村 | 塔里村 |

| 南浦村 | 大獲村 | 下赤村 | 金腰帶村 | 福漁村 | 下岐村 | 藟尾村 |

2011年末,下白石鎮轄區總人口48151人,其中城鎮常住人口23375人,城鎮化率48.5%。總人口中,男性25242人,佔52.4%;女性22909人,佔47.6%;14歲以下9503人,佔19.7%;15~64歲32525人,佔67.5%;65歲以上6123人,佔12.7%。總人口中,以漢族為主,達42594人,佔88.5%;畲族5557人,佔11.5%。2011年,人口出生率13.66‰,人口死亡率6‰,人口自然增長率7.66‰。人口密度為每平方千米472人。

2018年,下白石鎮戶籍人口53951人。

2021年7月1日,福安市第七次全國人口普查公報公布,截至2020年下白石鎮常住人口30697人。

2011年,下白石鎮財政總收入3757萬元,比上年增長38.89%。其中地方財政收入3496萬元,比上年增長26.85%。

2018年,下白石鎮有工業企業65個,其中規模以上4個,有營業面積超過50平方米以上的綜合商店或超市3個。

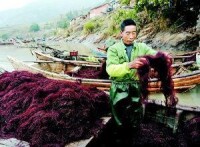

下白石鎮有耕地面積1.94萬畝,人均0.40畝;造林0.7萬公頃,2011年,農業總產值達到6.2億元,比上年增長5%。糧食作物以水稻為主。2011年,糧食產量6787噸。主要經濟作物有龍眼、葡萄茶葉等。2011年,漁業產值達4.3億元。農民人均純收入9195元,比上年增長16.7%。

2011年,下白石鎮工業總產值23.66億元,比上年增長37.69%,規模以上工業企業5家,實現工業增加值6.82億元,比上年增長160%。其中大中型工業企業1家。

2011年末,下白石有農貿綜合市場、水產品交易市場、水果批發市場、船舶修造交易市場、建材市場。擁有國家一類對外開放口岸白馬港,白馬港屬3000噸級雜貨碼頭,港區面積26219平方米,年吞吐量為20萬噸。

2011年,下白石鎮金融機構各類存款餘額2.76億元。

下白石鎮

一是投資環境要有新改善。要以改善軟環境建設為重點,以提高人的素質為前提,以解決環境建設為熱點、難點、弱點問題為突破口,強化措施,進一步實施“新、綠、亮、潔、美”工程,加強港區建設和管理,下大力氣營造一個開放、安全、文明的投資環境,努力建設閩東對外開放的窗口。二是招商引資要有新突破。要拓展經濟發展空間,提高外資各型比重,年內要引進2-3間的外資企業。

以“兩帶一走廊”開發為重點,加快全鎮經濟的發展。繼續推進水產養殖和晚熟龍眼兩個萬畝帶的開發,通過抓中介、建基地、融資金支措施,鞏固“兩龍齊舞、山呼海應”的發展格局。繼續推進臨海工業小區的建設。通過實施“扶優、培強、造新”戰略,以環澳造船廠、白馬調味廠為龍頭,帶頭推進工業的發展。以項目建設為重點,加快基礎建設。爭取萬畝湖塘圍墾開工;完成頂頭水庫引水工程;爭取5000噸碼頭動工;完成高速公路境內工程;抓好9條14.3公里千畝海堤和5條3.2公里百畝海堤的強化加固工程及4座險病水閘的修復工程;爭取坪崗20萬噸船塢的動工建設。

發揚“堅忍不拔、奮發向上”的下白石精神,以“四個爭創”(爭創現代化農業鄉鎮、文明村鎮、雙擁模範鄉鎮、“六好”鄉鎮黨委和“五好”村黨支部)為載體,促進經濟發展和社會全面進步。以“三個代表”學習為重點,認真抓好反腐倡廉工作,深入開展“多一點責任,多一份清苦,多一份貢獻”活動,要強化奉獻責任意識,進一步明確工作責任、分工細化責任到人,讓每一個人在每一項工作上、條條戰線上都創造出新業績。

下白石鎮原名黃岐,傳說因黃氏宗族最早遷居大崎后得名。明弘治十三年(1500年),上白石巡檢司移設此地,始稱白石司,嘉靖年建立鹽運司,為與上白石區別而稱之為下白石。

特色村屯

下白石鎮下岐村是一個純漁業行政村,在各級黨委、政府及有關部門的關心和支持下,於97-99年的短短3年內支持漁民造福工程,建房400多幢,搬遷落戶2460多人。雖已上岸,但就業問題尚未解決,為了切實解決漁民上岸后的生產出路,99年在下白石鎮黨委、政府牽頭下成立福安市下白石白馬港水產開發有限公司,在本鎮康坑海面劃出一片海域給我公司作為漁民養殖的生產基地,面積有5000畝。在生產資金方面,採取貸款和自籌解決;99年貸款300萬元;2000年貸款1000萬元;2001年貸款600萬元,帶動漁民550人,安排企業人員1250人,漁民120戶入股,公司統一育苗、進飼料、技術指導、產品銷售,形成產供銷一條龍,形成公司與漁民利益共同體。共投入本海區搞網箱養殖大黃魚3000箱,每箱放苗600尾(每尾餌料、苗款)養殖一年成本5元,每箱需投成本3000元,每尾可銷售8元,大黃魚一項利潤總額達540萬元。

對蝦、海蟶、水產飼料養殖1000畝,每畝放苗、餌料成本需投5000元,養殖一年每畝可銷售10400元,利潤總額達201.1萬元,搞養殖大黃魚是一項慢性的生產資源,養二年可達斤過尾,養至2002年止每尾成本5元,可銷售8元,利潤總額達540萬元。對蝦、海蟶、水產飼料養至2002年止每畝成本8000元,每畝銷售1.6萬元,利潤總額741.1萬元。

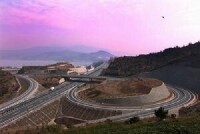

下白石鎮境內福溫高速鐵路、瀋海高速公路經過,瀋海高速公路設有下白石互通口。甘下線公路連接104國道。有客運站1個,六嶼、福嶼、藟尾、下白石水路客運碼頭。2011年末,鎮區道路總長度13千米,道路鋪裝面積8.25萬平方米,鎮區橋樑4座。2011年末,鎮區公交汽車線路2條,公交運營車輛59輛。

2011年末,下白石鎮有幼兒園16所,小學16所,初中1所,教育經費達1572.3萬元,財政預算內教育經費1501.3萬元。

2011年,下白石鎮舉辦實用農業科學技術講座4期,參加人員達300多人次。印發了農作物、水產養殖等技術資料1000多份。

2011年末,下白石鎮有文化藝術團體5個,各類藝術表演團體3個,劇院1座,電影院2座,老人活動中心2座,娛樂廣場2處,綜合文化站1個。開展的文化活動項目有老年人文化娛樂活動、腰鼓健身隊、舞扇健身隊、龍舟賽活動等。2011年,全鎮42個村居有線電視網路全覆蓋。有廣播喇叭89個,實現廣播村村通。

2011年末,下白石鎮有通灣洋體育健身活動場,場地完整、器材齊全。體育場地33個。下白石鎮80%的村建設有體育活動場所。

2011年末,下白石鎮有各級各類醫療衛生機構50個衛生院1所,病床20張。

2011年,下白石鎮有城鎮最低生活保障戶數72戶,人數186人,支出32.6萬元;城市醫療救助6人次,民政部門資助參加合作醫療186人次,共支出2.2萬元。農村最低生活保障戶數645戶,人數2138人,支出189.1萬元;農村五保集中供養10人,支出6萬元;農村五保分散供養435人,支出64.1萬元;農村醫療救助15人次民政部門資助參加合作醫療2595人次,共支出12.98萬元農村臨時救濟121人次,支出8萬元。社會服務單位(敬老院)2個,床位52張。2011年末,參加城鎮基本養老保險520人,參加城鎮居民基本醫療保險1668人。

郵政電信

2011年末,下白石鎮有郵政網點1個,投遞點24個。電信企業3家,服務網點30個,電話交換機總容量888門,固定電話用戶4675戶,寬頻接入用戶0.38萬戶。

給排水

2011年末,下白石鎮鎮區有自來水廠2座,鋪設幹線水管16千米,生產能力7000噸/日。

供電

2011年末,下白石鎮鎮區有35千伏及以上變電站(所)2座,主變壓器5台,高壓輸電線路8條,總長度116千米,用電負荷27000千瓦,供電可靠率98.9%。

園林綠化

2011年末,下白石鎮鎮區有公園1個,總面積6千多平方米,園林綠地面積22.4公頃。

下白石鎮

下白石路上交通也較為便利,甘下疏港公路連接104國道,福寧高速公路下白石出口毗鄰鎮區直達甘下疏港公路,建設中的溫福鐵路橫穿下白石。全鎮有37個行政村通公路,公路硬化的行政村30個。

下白石船舶工業迅猛發展,2007年船舶修造業產值達10.7億元,占福安總產值的1/3強。白馬、叢貿、環澳三家船舶修造企業通過CS論證,白馬船廠建有船塢2.3萬噸位1座,船台3萬噸位2座、2萬噸位2座、1.5萬噸位2座,棲裝碼頭5萬噸位1座,浮碼頭5座共計224米,船排7道共計590米;叢貿公司建有船塢5萬噸位1座、3萬噸位1座、1.2萬噸位1座,船台5萬噸位1座、3萬噸位1座、1.5萬噸位1座,碼頭2萬噸位1座;環澳公司建有船塢1.5萬噸位1座、船台0.3萬噸位1座、碼頭1萬噸位1座。船舶修造總噸位40萬噸,從事人員近萬人。1000畝白馬船舶工業園區和600畝叢貿至環澳沿線船舶工業走廊“一區一線”項目開始建設,新引進的長宇船務與華泰重工兩家船舶企業落地開工,總投資達10.4億元,形成產業聚集,打造船舶修造行業重鎮。

下白石鎮屬沿海鄉鎮,農村道路建設卻比山區鄉鎮還要落後。轄區農村基本都分佈在島嶼與海邊上,修建道路難點有三:開路炸石點多協調難;軟基處理技術高突破難;灘塗林山徵用拆遷理賠難。這三項的成本投入要比一般山區鄉鎮多得多。

對此,下白石鎮採取了鎮主要領導親自抓,班子成員分點具體抓,針對35個行政村的實際,實行了5個建設工程隊分路分段齊頭並進的施工模式。為了確保施工質量,鎮里專門聘用施工監管員進行跟蹤監管,保證農村道路硬化施工建設有序推進。2006年下半年至今兩年多時間裡,該鎮先後開通並硬化石甫路等7條84公里35個行政村的通村道路,道路寬度從原來的3.5米擴大到現在的5.5米。特別是2008年,該鎮加快“硬化”進度,全鎮32.5公里15個行政村的通村道路至2008年11月基本完成。

下白石鎮農村道路“硬化”的確是一項艱巨的攻堅任務。如石甫路,這一條29公里長、貫穿14個行政村、更是連接蕉城區的主村幹道,一度成為下白石鎮的難點和熱點“硬化”工程。

下白石鎮

下白石鎮

該鎮地處白馬港區,周邊大、小船舶修造企業30多家,為農民創造了大量的就業機會。該鎮積極組織青年農民參加電機電器和船舶修造技能培訓,使之掌握一技之長。許多農民放下鋤頭,洗腳上田走進企業,成繁榮一方經濟的產業工人。該鎮在電機電器和船舶修造企業當技術工的農民工達3000多人,其中初級工300多人,中級工80多人。這些初、中級工月工資收入分為別2000多元和3000多元。

同時,該鎮還開展“一戶一就業”活動,開展職業技能培訓,有效轉移農村富餘勞力,增加農民的非農收入。通過鎮勞動保障事務所的牽線搭橋,該鎮已向廈門、泉州、福州、廣東、上海等地輸送農民工5000多人。這些具有一技之長的農民工每月增均工資收入在1500元以上。