蔣一談

蔣一談

蔣一談:(1969~ )小說家、詩人、出版人。1991年畢業於北京師範大學中文系。讀圖時代公司創始人。寫作小說和詩歌。

曾獲得首屆林斤瀾優秀短篇小說作家獎、蒲松齡短篇小說獎、《小說選刊》短篇小說獎、《上海文學》短篇小說獎、“南方閱讀盛典”最受讀者關注作家獎。

目錄

蔣一談

獲首屆林斤瀾·優秀短篇獎、蒲松齡短篇獎、南閱讀盛典讀注獎。

蔣一談

塵世落在身上

慢慢變成了僧袍

—— 蔣一談

我走得太慢、太慢

未來停下腳步望著我

火焰慢慢熄滅

這是火焰的謙卑

長亭,短亭

一個漏雨,一個漏風

我想脫下影子

影子也想脫下我

我們同時摔倒在地

今晚哭泣的時候

她讓眼淚滴在製冰盒裡

她不想辜負自己的眼淚

蔣一談

2009年1月,四十歲的蔣一談開始寫作短篇小說。

時至今日,他已經完成了數本短篇小說集。

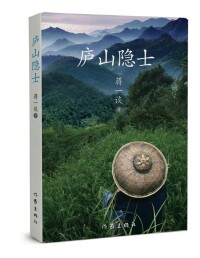

《廬山隱士》是蔣一談最新的超短篇小說集,體現了他在短篇小說想象和敘事上的新探索。這些超短篇小說,或樸素,或詭異,或寓言,或詩化,歷史記憶與現實存在觸碰生髮,人生困頓與個體修行相互映照,色彩紛呈,散發出蔣一談獨有的想象魅力。

請您靜下心來,慢慢閱讀這本書籍。

《廬山隱士》封底文字:

我熱愛短篇小說,因為短篇小說是探尋人類敘事無限可能性的古老文體;我熱愛短篇小說,因為短篇小說能讓我興奮,也能讓我體驗到深切的寫作失敗感。

——蔣一談

蔣一談

《夏天》、《溫暖的南極》是蔣一談最新推出的兩部短篇小說自選集,分別收錄了蔣一談作品中所有發生在夏天的故事、發生在冬天的故事。

《夏天》所收入的九個故事都發生在夏天,這些故事散發出奇異的幽暗與涼意:《林蔭大道》真實展現了一個知識女性的內心情感,在理想與現實之間的痛苦掙扎;《中國鯉》講述了為凈化河流水質而引進到美國的中國鯉魚因龐大的繁殖力被捕殺的故事;《公羊》是生活在城市的兒子“子欲養而親不待”的心路歷程;《馬克·呂布或吳冠中先生》講述的是一對青年男女在美術館約會因藝術家的往事而產生分歧、無疾而終的情感故事;……《夏天》一書集合了蔣一談所創作的發生在夏天的故事。

蔣一談

《溫暖的南極》所收入的九個故事都發生在冬天,這些故事或許能讓冬天蘇醒:《china story》講述了一位父親為看懂兒子的英文刊物,殫精竭慮學習英語以致累垮的荒誕故事;《溫暖的南極》描繪了一名女性駕車途中被小說觸發的情慾幻想與衝動;《茶館夜談》通過女兒與母親男友的對話,展現了一個離異母親隱秘的內心世界……

《溫暖的南極》一書所收小說長短不一,主題各異,通過芸芸眾生的喜樂哀愁,展現當代國人內心虛無、緊張的精神狀態,荒謬、孤獨的生存情境,使讀者悵惘小人物的命運的同時,又看到人的溫情與意志。這也是蔣一談小說的張力所在。厚重犀利、貼近時代的主題,加以簡約純凈、舉重若輕的文字,使這本自選集獨具魅力。

蔣一談

發生

故鄉

二泉不映月

跑步

地道戰

在酒樓上

夜空為什麼那麼黑

透明

岸邊隨想(後記)

蔣一談的短篇小說,有一種獨一無二的聲音和氣質。

他的故事構想和敘事方式,在生活真實與藝術真實之間微妙的平衡感,以及明澈、樸素的語言呈現,創造了二十一世紀中國短篇小說寫作的新篇章。

蔣一談在《透明》這本小說集里充分展現了說故事的功力,同時以他慢鏡頭般真實細微的觀察和提取,訴說了當代中國人的困惑、孤獨、疏離、承受和理解。

蔣一談的故事和人物,他所創造出的卓爾不群的文學世界,將帶給你深沉的思索和內心的寧靜。

蔣一談

在中國當代文壇,蔣一談是一位罕見的作家。他的寫作視野、卓爾不群的故事構想、對文學的虔誠追求和寫作態度贏得了眾人的讚歎!

蔣一談的短篇小說,凝練素簡,既秉承了中國現代小說的傳統,也有國外簡約派小說的神韻,語式獨特,題材多樣,尤其在對當下中產階層精神的困惑和求索方面,呈現出卓異的表達。

《中國故事》是蔣一談短篇小說精選集,收錄了《魯迅的鬍子》、《溫暖的南極》、《China Story》、《林蔭大道》、《馬克·呂布或吳冠中先生》、《茶館夜談》、《刀宴》、《芭比娃娃》、《隨河漂流》、《公羊》等十幾篇作品,集中展現了蔣一談短篇小說寫作上的藝術才華和複雜思索。這本小說集,能讓我們重新審視中國的短篇小說在21世紀新的閱讀價值和寫作創新的可能性和必然性。

這是一本值得您長久收藏的短篇小說集。

中國故事,請您靜下心來慢慢品讀。

新星出版社 2012年5月

蔣一談

另一個世界

林蔭大道

夏天

馴狗師的愛情

溫暖的南極

夏末秋初

療傷課

遇見(後記)

《魯迅的鬍子》出版后,蔣一談的短篇小說引起讀者和批評家的廣泛關注。其開闊的寫作視野、卓爾不群的故事構想更是給中國當代短篇小說寫作帶來特別的新鮮味道。

《赫本啊赫本》短篇小說集,八篇作品,風格各異,多角度展示了當下中國人脆弱、敏感、茫然無助的精神狀態,以及在困境迷惑中對人與人之間樸素情感的追尋。

《棲》是蔣一談最新的主題短篇小說集,也是21世紀中國文學第一部以城市女性為主人公的短篇小說集。“21世紀中國城市女性精神棲息之書”。

蔣一談

七個你

中國鯉

說服

刀宴

金魚的旅行

芭比娃娃

赫本啊赫本

點點滴滴(後記)

新星出版社,2010年5月出版

蔣一談

隨河漂流

夏末秋初

國旗

保佑

窺

夜的嘆息

一場小而激動的雨……

短章

清明

魯迅的鬍子

煙花是墜落的星星(後記)

作家出版社,2009年7月出版

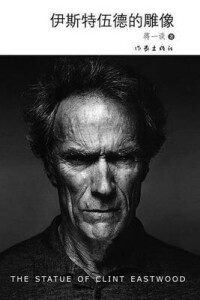

蔣一談

枯樹會說話

教堂

公羊

坐禪入門

兩公分

熊貓來敲門

微笑

兄弟約定

伊斯特伍德的雕像

蔣一談的短篇小說卓爾不群、自成一格,極具現實感。其作品筆法簡潔、樸素,故事創意獨到,令人長久回味。他常以簡單平常的漢語辭彙作為短篇小說的名字,以奇妙的故事創意構建其獨特的短篇小說藝術風格。蔣一談的短篇小說關注著小人物的命運,能讓讀者更加真實清晰地感知中國人道德與情感的生存現實。

在這個世界上,失敗者註定會被遺忘。但是,在蔣一談那裡,失敗者依然有故事可講——悲傷、恐懼、奇迹、虛妄和希望,這些人從他們的失敗中領會生之意義。或許所有的人都是失敗者,但並非所有人都知道這一點:並非所有人都知道,在失敗者的寂靜和荒廢中,世界變得層層疊疊,氣象萬千。

——李敬澤(批評家)

蔣一談筆下的故事真摯、簡凈而充滿溫情,我們從中可以清晰地洞悉他的憂樂和綺思,以及他對中國社會、文化和道德的樸素見解。

——格非(小說家)

在當下這個敘事泛濫的時代,忽然欣賞到這種自我約束的文字,不僅給人一種別開生面的感覺,而且,簡直就是奢侈的享受。

——解璽璋(批評家)

蔣一談果敢地投入了一項艱難事業:用天真純凈穿越沉重現實,以普通人的哀愁和喜樂,映現時代憂傷的真實面容。他的短篇小說敘事從容雋永。無疑,這是一種溫暖的良心寫作。

——北村(小說家)

我興奮地看見,蔣一談正用他這把“鬍子”冒犯那所謂需求的荒誕乃至於那所謂體系的荒唐,並將蓄謀已久的“文學野心”落實為一次次緊貼地面的飛翔。

——黃集偉(批評家)

當人們執著地,甚至過於執著地從事長篇小說創作的時候,蔣一談卻俯首甘寫短篇小說;但他的短篇小說,就生活容量和藝術難度而言,卻堪比長篇小說。在他的小說故事中,單純共複雜一色,成功與失敗齊飛;悲劇在喜慶的鑼鼓中上演,喜劇在悲觀的迷霧中退場。凡此種種,都奇妙地與這個不可理喻的時代構成了對應關係,並提醒著我們,蔣一談的短篇小說值得我們一談再談。

——李洱(小說家)

蔣一談的短篇小說風格獨到,他以簡約潔;爭的敘事完成其獨到的故事創想,描繪了中國人現實生活中的內心困境、掙扎和希望,創造了當代中國短篇小說故事創意和寫作技法的新形態。

——邱華棟(小說家)

蔣一談

地點:北京市朝陽區藍色港灣單向街圖書館

主辦:新星出版社,單向街圖書館

主持人:解璽璋

嘉賓:格非 北村 李洱 邱華棟

活動介紹:

沙龍式講談,短篇小說的時代魅力和當下浮躁年代里純文學的生存問題。解璽璋主持,嘉賓格非、北村、李洱、邱華棟及蔣一談對話互動;新星出版社邀請專業播講人現場播講小說片段;與讀者交流互動;簽售。

蔣一談

地點:首都圖書館一層多功能廳

活動介紹:

“短篇小說創作是一道窄門”,蔣一談在書里如是說。他如何走進這道窄門?他為何要寫《魯迅的鬍子》?蔣一談想告訴你,掌握短篇小說最基本的敘事法則,你也能寫出好作品。

時間:2010年07月31日

地點:重慶沙坪壩區西西弗書店矢量咖啡館

活動介紹:

《魯迅的鬍子》的漫談

他們恣情縱性、劣跡斑斑。

他們不喜歡規則、不尊重現狀。

他們就算穿得很破,也能趾高氣昂像個貴族。

他們看上去瘋狂又不合時宜,

但當別人把他們視為瘋子時,我們看到的是天才。

在隱忍和不安的年代,

請跟隨蔣一談和《魯迅的鬍子》,

盡情盡興,生而遊俠。

時間:2010年8月14日

地點:上海盧灣區陝西南路季風書園

主辦:新星出版社 季風書園

活動介紹:

短篇小說家、出版人蔣一談先生,在上海季風書園,與書友交流他的最新短篇小說集《魯迅的鬍子》、魯迅思想以及短篇小說寫作等話題。

時間:2010年8月15日

地點:深圳市物質生活書吧

主持人:深圳青年作家 鍾二毛

活動介紹:

短篇小說家、出版人蔣一談先生,在物質生活書吧,以“魯迅的鬍子,我們的反思”為題,與書友暢談他的最新短篇小說集《魯迅的鬍子》、魯迅思想、短篇小說寫作等話題。

蔣一談

活動主題:

讀《赫本啊赫本》——認識你·我·他(她)

在當代中國人的精神世界中,尋覓他們細膩,脆弱,茫然,以及對情感世界的追尋

嘉賓:李洱 邱華棟

時間:2012年6月17日 14:30 - 16:30

蔣一談

主題:《棲》——城市女性與短篇寫作

《棲》是蔣一談最新的主題短篇小說集,也是21世紀中國文學第一部以城市女性為主人公的短篇小說集。收錄《林蔭大道》、《溫暖的南極》、《馴狗師的愛情》、《夏天》、《療傷課》等八篇作品。故事裡的每一個女人,都在生活中思索和追尋,因為只有追尋,才有某種可能和希望——她們在追尋之中發現自己。

《京華時報》 2011年05月21日 星期六 第C02版:書評·大講堂

【講座精華】

我非常喜歡《七個你》,因為在讀《七個你》的時候,我感覺讀的不是蔣一談,就像讀自己生活一樣。我感覺在《七個你》裡面,所接觸的不是一個簡單的現代生活,個人人格分裂的問題。我覺得蔣一談的成功之處,是他堅持這種現代人格分離的同時,也帶有抵抗的意識在裡面,他企圖尋找一種身份,來完成自己人格的救贖,我覺得這是蔣一談小說用非常殘忍和悲哀的手段,來顯露出人性的溫暖。現在的小說負擔什麼樣的功能呢?它在療愈我,你通過讀這個小說,知道我們在現實生活中的焦慮,就像催眠一樣,《七個你》有療愈小說的功能。

——一讀者點評《赫本啊赫本》

蔣一談(《赫本啊赫本》作者):

《赫本啊赫本》的故事構想,首先來自幾年前看過的一個新華社稿《瑞士嚴控自殺旅行》,赫本晚年生活在瑞士,於是想到她。後來無意中得到一本罕見的赫本畫冊,收錄了赫本出演電影和舞台劇穿著的服裝和鞋子圖片,還有過去幾十年刊登赫本各個時期照片的雜誌封面,很精彩。越戰故事是我特別迷戀的,我表哥就是一位背上有傷的越戰老兵,再加上看過不少越戰實戰錄像,積累了不少細節素材。赫本和父親之間情感缺失的事實讓這個故事有了一對中國父女情感上需要彌合的訴求。

邱華棟(作家):

他的三部短篇小說集,傳達了極其微妙、複雜的當代人的經驗,但你又無法用一個辭彙概括他的小說風格。他就像是一隻狡猾的兔子或者一隻非常美麗的不斷蛻變的蝴蝶,當你張望去捕捉他的時候,他已經逃走了,他腦子裡現在已經開始想著,下一本小說集將要寫些什麼,而這本新的小說集一定會出乎大家的預料,因為我了解蔣一談,他在改變中才有鮮活的構想。蔣一談的這種寫作姿態特別的重要,他首先是以一種非常純凈的,一種純藝術的,純小說的方式出現在今天的中國。

北村(作家):

這本小說集的壓題作品《赫本啊赫本》,是非常好的電影故事,具有西方電影氣質。蔣一談又是出版家,他用出版的方式推廣他的作品,非常有意義。我對《中國鯉》這篇印象特別深刻,我在微博上發過,如果隱喻和象徵夠一定深度的時候,隱喻和象徵就成了現實。當這種豐富性展開以後,你就會發現裡面有很多重要的層次。

李洱(作家):

我感興趣的是,為什麼說這本比《魯迅的鬍子》這本小說集更好?《魯迅的鬍子》裡面的故事可能更為直接。這部小說集,我認為它在均衡性、藝術成熟和規範方面做得非常好。而且我覺得在這本小說集里,蔣一談才把他自己真正反映進去。我覺得作家非常準確地把握住這種狀態,實際上也是我們的狀態。比如說我們今天在座的每一個人,可以說都是成功人士,但是每一個人心中都有普通感,這些普通感是因為什麼建立起來的?蔣一談給我們提供的文本之上,他一下子打開了我們的想象空間,可以使我們想到更多,我覺得這是蔣一談作品文本的獨到和成功。

蔣一談這樣寫短篇小說,將來有可能成為中國的卡佛。現在很多職業作家,野心老是放在文學上,要去寫長篇小說,反而忽視了生活中最值得關注的東西,我覺得是非常可悲的。我覺得蔣一談的寫作有可能預示著有一大批人會從生活中直接發現感受最深的故事,然後把它寫成小說。

李敬澤(《人民文學》主編):

我覺得《赫本啊赫本》對於中國的文學和中國的文學出版都是非常有意義的。現在文學出版很少出小說集,我們現在的文學出版基本上莫名其妙地有一種長篇崇拜,就跟GDP崇拜一樣,認為字多就好,體積大就好,在文學上長篇小說就好。實際上我們現在的短篇小說面對著非常困難的處境,除了我們文學雜誌,其他在出版領域裡,基本上短篇小說沒有什麼生存的餘地。美國和歐洲,短篇小說基本上還有一個餘地,而且他們出版的習慣和方式常常也是短篇小說集,而且也能夠引起廣泛反響。

我看很多作家,2011年寫不清楚,就只好寫1911年了或者只好寫1921年,1931年。我倒是覺得蔣一談敢寫2011年,2011年人的痛苦,他的左右為難,我們可以在小說里讀到,我覺得這就值得了。某種程度上講,從《魯迅的鬍子》開始,蔣一談在中國是在做一件孤本,在蔣一談之前,可以說幾乎沒有一個中國作家是完全靠直接寫短篇小說集,出版一個一個的短篇小說集來直接面對讀者的。蔣一談在寫作和出版上都完成了一個歐美作家能完成的事。

整理:本報記者 武雲溥

(據5月14日雕刻時光舉行的《赫本啊赫本》新書發布會整理,有刪節。)

記者|程建農

刊載於《出版人》(2010年7月)

2009年舊曆大年三十,晚上10點多,讀圖時代公司創始人蔣一談獨自待在北京的家裡。他沒來由地一陣心煩,於是,開始翻看過去的寫作筆記。“我忽然又有了寫的衝動。窗外是黑夜裡的煙花世界,我至今記得寫下的第一句話:煙花升騰,接著是墜落的星星。”蔣一談回憶道。

對某些人來說,寫作動念或許是一瞬間的偶然,而對蔣一談而言,寫作一直是他心底的夢。他開始整理寫作筆記,“我的寫作計劃是在5年內,按照一年一本或一本半的速度,出版8~10本短篇小說集”。2009年7月,蔣一談推出了他的第一部短篇小說集《伊斯特伍德的雕像》;10個月後,第二部短篇小說集《魯迅的鬍子》面市,出版不久就獲評為新浪文學4月好書榜第一名。

蔣一談的小說集出版后,出版界的老朋友非常吃驚。他們相識相交已有十幾年,卻並不知道他能寫小說。其實,在寫作這條路上,蔣一談並不是一個“新人”。1994年,在他25歲那一年,就一口氣出版了3部長篇小說——《北京情人》《女人俱樂部》《方壺》,其中,《北京情人》發行了七八十萬冊。作家洪燭回憶說,那時北京大街小巷的書攤、書店都張掛著印有“《北京情人》,蔣一談著”字樣的大幅招貼畫。

從事出版近20年,與蔣一談相熟的出版人、學者、文人非常多,但他幾乎沒有提過自己曾經寫小說的事。“我不想說,那都是過去的事情了。寫作在本質上是自己的事情,沒準備好不會動筆,一動筆就不會再停。我不是一個孤芳自賞的人。這個世界高手很多,多學習對自己有好處。”蔣一談的神情平靜卻十分自信,毫不隱藏自己的文學野心:“我能成為中國最好的出版人之一,也能在不久的將來成為中國最好的短篇小說家之一,對這一點我心中有數”。

溫暖,來自艱辛童年

無論是《伊斯特伍德的雕像》還是《魯迅的鬍子》,蔣一談的作品都是“獻給普通人的溫暖小說”。在他的筆下,總是帶著一抹溫暖的底色。作家北村乾脆說他的寫作就是“一種溫暖的良心寫作”。

傷感的童年是寫好作品的一大前提。“我父親是一個老實人,童年在孤兒院度過,讀大學期間是班長,是勞動模範,但是勞動累傷了他的腰。父親35歲那年,腰椎間盤突出,走不了路,腰也彎成了90度。”蔣一談說。

他的父親和母親都是老師,父親不能去上課了,家裡全部的負擔都落在母親一個人身上。那時,家裡欠了一屁股債。“我哥、我姐和我經常在夜裡縫帽子、粘紙盒子掙錢補貼家用。”有件事蔣一談一直記得:“家裡養了頭豬,有一天下大雨,豬掙脫繩子跑了,我母親就去追,我也在後面追,追了至少有幾百米。她把豬堵到牆角,渾身是泥,接著解下腰帶,一下子撲上去,用身體壓住它。我也撲了上去。豬被我們抓住了,我也成了小臟孩,可母親和我心裡卻非常高興。”在蔣一談眼中,母親是一位堅強的女性,“要是沒有我母親,我家幾乎沒有任何希望”。1988年,蔣一談讀大二時獲得陳垣獎學金,他用200元的獎金給母親買了一件毛衣,“這是我第一次自己掙錢送給母親禮物”。

在過往的記憶里,有艱辛,也有溫暖和愉快的畫面。1976年7月唐山大地震,北方很多地方都有震感。那年蔣一談7歲,“為了避震,爸媽將他們的雙人床放到院子里,我們一家五口就睡在這張床上,外面用塑料布搭起一個棚子防雨,住了一兩個月。每天,我哥我姐輪流講故事,然後睡覺。我父親和母親貼著床邊睡。這個經歷我一輩子都不會忘記,我會把這個經歷寫成小說,名字就叫《五人同床》”。

正因如此,傷感中的溫暖成為蔣一談小說里的重要元素,而且,這份溫暖絕不是刻意設計。“假溫暖誰都會寫,不稀罕。”蔣一談說。

文學夢,從大學起步

1987年,18歲的蔣一談考取北京師範大學中文系。北師大一直有非常濃厚的文學氛圍,是中國校園詩歌的兩大重鎮之一,蔣一談對詩歌的熱情也是從入學時真正萌發的,而且寫詩的習慣一直保持至今。

是一堂寫作課喚起了他對小說的狂熱。那是大一的時候,講寫作課的郭老師布置作業,讓同學們隨便寫文章,體裁不限。蔣一談交的第一篇作業是一個短篇小說《異鄉人》,“寫了2萬多字,能寫出來這麼多字,自己也沒想到”。這篇小說講述的是一對安徽夫婦在異鄉他地挑擔子賣混沌謀生存的故事。郭老師居然用了整整一堂課的時間來給大家讀這篇小說。“老師的肯定對我是莫大的鼓勵!”蔣一談說。

在蔣一談的記憶中,有一篇小說對他的閱讀和寫作影響深遠,它就是菲茨傑拉爾德的《了不起的蓋茨比》。“沒想到大一的時候能讀到這個作品,我看完之後驚呆了,人物的希望、心態、幻滅感、傷感,描述得太好了,語言和場景敘述更是一流。這篇小說徹底顛覆了我對當時中國文學的看法。這篇小說我每年都會讀一遍,一直到現在。從那以後,我把閱讀主要放在歐美文學上面。大三的時候,有位老師要主編一本《現代外國現代派小說詞典》,其中60%的歐美小說篇目是由我編輯成書的。”

在讀書和寫作之外,蔣一談也開始編書。據朋友回憶,蔣一談那時就開始流露出一個優秀出版人的潛在素質。1988年大一下學期,蔣一談策劃了第一本書《情人卡 橡皮信——台灣女大學生詩歌選》,從此與出版結緣。之後,又陸續策劃一些詩歌散文等文學書籍。

做書,為寫作而準備

1991年5月從北師大畢業后,蔣一談分配到中國社會科學出版社當文學編輯。但兩年後,他便瞞著家人和女朋友辭了職。

那時候辭職不僅僅是打破“鐵飯碗”,而且還需要承擔“個體戶”的壓力。蔣一談毅然辭職靠的是膽量,也是對自己寫作和策劃能力的判斷。1992年9月,蔣一談與北師大同學合作,趁著當時的“毛澤東圖書熱”,策劃了一個大學生解讀毛澤東的選題,直接賣給書商,掙了1.2萬元的策劃費,而當時他在出版社一個月的工資只有123元。策劃一本書相當於他10年的工資,蔣一談似乎想明白了。

辭職后,蔣一談決定靠寫小說掙錢。他寫了整整一年,《北京情人》《方壺》《女人俱樂部》於1994年先後出版。“當時,我以為靠寫作就可以養活自己,就能不為未來的生活發愁;但是,後來我發現,寫作其實很難支撐在北京的生活。”儘管《北京情人》發行量很大,但因蔣一談沒有名氣,沒有拿到版稅,稿費總共只有1.5萬元。

現在回過頭再去看這3部小說,蔣一談說:“當時年輕,有闖勁,但寫作功力不足,故事架構和語言表述有問題,當時對文學也抱有極強的功利心。不過在那個年代,25歲就能出版3部長篇小說,對任何寫作者而言都是不容易的”。

在小說的寫作和出版過程中,蔣一談與書商熟悉起來,對運營方式和銷售渠道有了更深的了解,他開始真正介入出版。在現實生活面前,蔣一談決定先摁下寫作的慾望,腳踏實地地做起了出版。

這一擱筆就是15年。不過這15年來,蔣一談並沒有放棄他的文學夢想。“我一直在有意識地為寫作做準備,雖然我不知道哪一天會動筆。”愛閱讀的蔣一談,隨時都會將思考和感悟記下來,並加以構思,“現在電腦筆記本里儲備了400多個短篇故事”。正是有了這些豐厚的準備,蔣一談的短篇小說計劃才能在寫作夢被延遲多年後如此迅速推進。

寫作,以做書的風格

蔣一談的寫作計劃其實不止於短篇小說。但是,為什麼從短篇開始?蔣一談說,這就是他的人生信條:“同行同止”。“這4個字外公曾對我說過,對我的影響特別大。就是說大家在做同樣事情的時候,在未來的某一個時間、某一個地點一定會同時停下來的。解決的方法只有一個:尋找差異化。”

正是基於這樣的信條,蔣一談對當代中國文學走勢做出判斷,選擇了短篇小說寫作。“如果我選擇的寫作方向前面是一堵牆,那我就是往牆上撞,那是愚蠢的寫作。我之所以選擇短篇小說,是因為短篇小說是中國當代文學最弱、最被冷落的一塊文學土壤,而它卻是一個國家最重要、最能體現含金量的文學樣式之一。短篇小說寫作最能鍛煉寫作者忍耐寂寞的能力。我想明白了,挑戰自己寫作的最好方式就是把自己扔在一個孤墳野地,自己找陽光,自己找路徑。”

憑藉同樣的理念,作為最早的民營書商之一,蔣一談也走過了1998年中國書業的困惑期,成功地找到了目前圖文出版這個定位。現在讀圖時代公司在中國傳統文化圖文出版方面做到了前列。僅茶文化書籍就出版了數百種,在同類產品中樹立了堅實的品牌。“我喜歡像挖井那樣做事情,看好一個市場,我就把它擴大化,做深、做細、做透。這是我做企業的風格,寫作上也是如此。”蔣一談說。

在未來5年內,除了正常的出版工作,蔣一談的主要精力都將放在短篇小說寫作上。他計劃為自己喜歡的人物各寫一篇短篇小說,除了已出版的集子《伊斯特伍德的雕像》和《魯迅的鬍子》,接下來還有《赫本啊赫本》《旗袍上的蘇菲·瑪索》,還有孫悟空……

這種強烈的創作熱情背後透出蔣一談積極的人生態度。蔣一談說:“總聽有人說已看破紅塵,而我還不想看破紅塵。我是一個積極的人。積極源於何處?源於人生的起點是悲劇,人生就是從搖籃到墳墓的旅行,而我想在這個旅行中給自己尋找那份內省、溫暖和自由。”■

刊載於《新京報》(2010年7月31日)

蔣一談

1989年冬末,抑或1990年初春,我偶然在學長的宿舍里看到了1936年版《魯迅批判》的影印本。這是著名學者李長之先生25歲時寫的評論魯迅的作品。魯迅先生親自審閱過這本書稿,還選了個人黑白照片寄給年輕的李長之在此書出版時使用。

李長之先生因為這本書在“文革”中吃了大苦頭,紅衛兵揪著李長之的頭髮說:“你敢批判魯迅,我們就批判你!!”事隔60年之後,直至2003年,《魯迅批判》這本書才得以正式出版,可是李長之先生已經在1978年去世了。

這本書直接豐富了我對魯迅先生作品和性格的認識。可是我們在課上課下看見的是一個臉譜化的魯迅,就彷彿只看見一個怒髮衝冠的男人投筆向敵,他的鬍子比鐵絲還硬!現在的很多學生對魯迅先生興趣不大,實在是僵化的教學規則留下的惡果。

誰之過呢?我在北師大和其他大學校園裡看見過眾多精神不振、甚至腰背佝僂的老教授,他們的身影讓我聯想到失意的魯迅研究學者。一定有這樣的人物。畢業后,我在1993年寫出一個小長篇《方壺》(此書在1994年出版),一個名叫方壺的老教授退休後晚年孤獨,回憶自己的過去,傷感,失意,沒有愛情,沒有快樂的生活,他的生命、生活這麼多年和魯迅研究密不可分,可是魯迅研究終究給他帶來了什麼?多變的中國現實讓他頓悟,讓他精神瘋狂,讓他對魯迅充滿了敵意———在內心深處,或許只有嘲諷魯迅才能讓自己解氣吧。

《魯迅的鬍子》故事構想來自我的足底按摩經歷,當然也來自我對《方壺》作品的不滿意。如果魯迅先生活到現在,他會怎麼想?我想,很多人也會有這個念頭。我自然不能借屍還魂讓魯迅先生睜開眼,重回現實的中國,這樣寫不可信也容易出問題。如果一個相貌、身形和中年魯迅酷似的足底按摩師出場呢?現實生活不易,他被迫身著魯迅長衫,粘上魯迅的鬍子,為客人做足底保健按摩,這樣的故事設計會怎麼樣呢?我只按摩了一隻腳就走了,因為我很興奮,想儘快回家補充構思。

這個故事耗時三個半月,前前後後寫了9.7萬字左右,定稿時為2.3萬字。我不想寫太滿,我只想把兩個與魯迅有關的故事準確、樸素地放置在一個故事空間,放置在忙碌、焦躁的北京城,讓讀者去體味、去想象……

■受訪者:蔣一談 短篇小說家 出版人

□採訪者:周文昭 出版商務周報記者

北京讀圖時代文化發展有限公司的創始人蔣一談,是民營出版界代表人物之一。同時他也是一位特立獨行的小說家、詩人。2009年7月,他出版了《伊斯特伍德的雕像》,這部小說幫助他樹立了“短篇小說鬼才”的稱號。近期,他的短篇小說集《魯迅的鬍子》出版后獲得了眾多批評家、小說家的好評。資深書評人認為,閱讀其作品是“奢侈的享受”(解璽璋語),其創作態度是“緊貼地面的飛翔”(黃集偉語)。他非常自信,認為自己會成為中國第一流的短篇小說家。

談新作

《魯迅的鬍子》了結了17年的心愿。

《出版商務周報》:你為什麼要寫《魯迅的鬍子》這篇作品?

蔣一談:這與我過去的學習和創作經歷有關。在中國的高等院校中,北京師範大學中文系現代文學研究力量曾經非常強大,當時有一位王富仁教授,他是中國第一位研究魯迅的文學博士。他研究魯迅的視角非常獨特,看待事物的穿透力特彆強,令我們非常欽佩。如果沒有他的影響,1993年我不會寫出長篇小說《方壺》。主人公方壺一輩子研究魯迅,到老了,事業上沒有得到認可,婚姻上沒有獲得幸福。臨近退休時他迷茫了,精神分裂了,將一腔的怨氣化為對魯迅的嘲諷:“魯迅,你吃過麥當勞嗎?你坐過飛機嗎?你不如我!”

當時,中國研究魯迅的學者很多,形成了“魯學”。當然,這也是很多研究者的鐵飯碗,他們靠研究魯迅獲得榮譽,獲得職稱。但不是每一名研究者都能順利地獲得名利,失敗者的命運會怎麼樣?我關注的就是這個失敗者。但是《方壺》寫得不徹底,在語言和故事結構方面顯出功力不足,畢竟寫這個小長篇時我才24歲。這部作品沒讓自己滿意也一直是我的一塊心病。事隔17年之後,我又寫了這篇《魯迅的鬍子》。

《出版商務周報》:你先後出版的兩部短篇小說集的廣告語均為“浮躁的年代,讀安靜的小說”,為什麼選擇這句話?

蔣一談:如果只出版一本短篇小說集,我可能不會打這個廣告語。我的寫作規劃2009年就已經定好。我想寫出獨到而安靜的作品。我也堅信自己的作品是安靜的。安靜有兩個標準:如果你本身是一個浮躁的人,讀我的小說你可能會安靜下來;如果你本身就是一位安靜的人,讀我的小說你可能不會失望。

談人生

人生就是一場悲劇。

《出版商務周報》:你從長篇創作轉到短篇創作,跟長篇相比,短篇有哪些變化?

蔣一談:當然有變化,但是對人生的認識不會變化,這是基本點。

人生的起點是悲劇。在這個悲劇中,活得更充實,獲得更大的自由,才是人活著的要義。正因為人生是悲劇,人才能體會到什麼是幸福和快樂。所以在我的故事裡面,故事的基本面是傷感的,這個很難改變。

《出版出版周報》:有些讀者在到你在第一部作品集中,感覺溫暖的東西更多一些,但是第二部小說集中,他們認為人與人之間的冷漠被描畫得更多,並多以夢想的形式來結尾,這是出於無奈嗎?

蔣一談:雖然溫暖的東西多,但是故事基調依然是悲傷,慢慢地才有溫暖。第二本更多的是無奈。《國旗》,一個小空間,卻有大疏離,沒有人知道,或者沒有人體會,人與人之間表面上交往正常,內心的疏離其實很大、很冷漠。《保佑》批判了功利時代的信仰。但這種功利主義是無奈的,主人公要想生活得正常、安心,就不得不去信仰,他要找依託,沒有依託他會更虛無和恐懼。因為信仰有功利性,信仰才會讓他有既粗俗又現實的幻覺。

《出版商務周報》:你在1993年就寫了《北京情人》這樣一部具有先鋒意識的小說,請問,現實生活中,你對“情人”現象怎麼看?

蔣一談:目前中國的離婚率挺高的,這是個物慾橫流的時代,一個崇尚拜金主義的時代,人的慾望太多了。我們無力去改變,只能潔身自好。簡單就是美,我有自知之明。

談出版

做一個成功的出版人比當作家難多了,持續創新才是真正的創新

《出版商務周報》:你1993年辭職后成為出版人,並取得了成功;同時,你又是一位風格獨特的小說家、詩人。你認為出版和寫作兩者之間的共通性在哪裡?

蔣一談:在中國做出版人很難,做成功的民營出版人尤其難!企業從摸索到成熟,民營出版人完全是拼殺出來的。中國民營出版佔據出版業的半壁江山,但是能堅持至今的老民營出版人就這麼幾位了:張小波、陳明俊、黃雋青、尚紅科、萬夏、楊文軒等。他們都是現在民營出版人的前輩。文學與出版,兩者的共通性只有一條:不能墨守成規。

《出版商務周報》:這兩種身份(指出版人和作家),你覺得哪一種身份自己更遊刃有餘?

蔣一談:在這個時代,成為一名著名民營出版人要比成為一名著名小說家、詩人,難度大多了!離開創新,民營出版人只有死路一條,堅持十七八年還能對出版充滿激情,這本身就說明了問題的真相。

1993年我開始做出版,小有成功,但出版的書與書之間沒有聯繫,也做不出品牌。到了1999年,感覺到如果依照那時的方式繼續做的話,很難看到前景。我當然不想做一個純粹的商人,於是就投資了一個漫畫網際網路網站。中國第一批原創漫畫人姚非拉、聶俊、於路等的漫畫集都是第一次在我們策劃投資的原畫檔案里發表的。通過做漫畫,我突然有預感,圖文出版將是未來出版的一個大方向。於是在2002年4月,我們成立了“北京讀圖時代文化發展有限公司”。

這種經歷對我的啟發就是:創新決定一切。但創新不是一拍腦袋的事情,創新還要比拼你有多久的創新耐力。創新一時不算什麼。

為什麼我選擇寫短篇小說?原因就在這兒:我知道自己有持續的寫短篇故事的創意能力,我喜歡挑戰自己。

談未來

在現實中邁進夢想,生活化的小說風格繼續保持。

《出版商務周報》:從追求富足選擇做出版而言,你是一位務實的人;從追求夢想,不計個人得失而選擇寫作短篇小說而言,你是一位務虛的人。你同意這種評價嗎?

蔣一談:沒有虛就沒有實。將中國傳統文化推向世界是讀圖時代公司的夢想,當然也是我的夢想。我的另一個夢想就是到2015年出版八至十部短篇小說集,並選擇篇目翻譯成英文,建立自己的短篇小說英文網站,讓國外的讀者都能閱讀到中國的故事。

文學說到底是虛幻的,但在我看來,它比另一種所謂的“實”不知堅硬了多少倍。文學的本質就是一個人尋找回家的路。

《出版商務周報》:你的第三本小說集是否繼續保持“緊貼地面的飛翔”這種現實主義風格?

蔣一談:大致不會變,我會將小說生活化。富士康跳樓事件,對我觸動非常大。中國“80后”工人的內心是怎樣的?他們怎麼思考?他們為什麼會這樣?故事產生了,小說名就叫“跳”。我的第三本小說集將會是《赫本啊赫本》,收入《金魚的旅行》、《裸鯉》、《彼岸殺此岸》、《小手槍》、《跳》、《一年一跑》和《赫本啊赫本》等十幾篇短篇小說。

《出版商務周報》:《赫本啊赫本》也是為你喜歡的人物而寫的小說,能否透露一點內容?

蔣一談:小說的前半部發生在中國,後半部發生在瑞士赫本的故居和墓園。我計劃今年9月份去瑞士一趟,做實地採訪,不去的話沒法寫。藉助網路和在瑞士的同學能得到部分信息,但遠遠不夠。從寫作的嚴謹性和現實畫面的可靠性而言,都是沒法迴避的。

《出版商務周報》:作為作家,你想呈給讀者什麼樣的作品?對於讀者,你有什麼樣的期待?

蔣一談:作為一名作家,要麼就寫純幻想的東西,和現實一點關係都沒有;要麼就寫現實,有力量能啟發人的現實。我屬於後者。

艾柯的《玫瑰的名字》,是寫給作家中的作家看的。這本書在歐美的銷量已達到一千餘萬冊,在中國能賣出多少冊呢?這個數字說明歐美讀者更高端的精神需求。他們的求知心和中國讀者的娛樂心一比較就可以談出很多話題。

教育的程式化、孩子求知慾的異化,在孩子們的作文寫作中暴露無遺,情感和語言相似,千篇一律,沒有真情實感,沒有個性,一個模式。納博科夫說過:“一流的讀者是需要培養的。”問題是誰來培養?

《出版商務周報》:納博科夫還說過一句話:“最好的讀者是有想象力的。”

蔣一談:沒有好的教育,想象出來的東西很可能是邪惡的。

《出版商務周報》:能說說您最喜歡的的短篇小說家嗎?您平時如何閱讀的?

蔣一談:從大學至今,最喜歡的短篇小說家有十幾位,他們是:契訶夫、海明威、巴別爾、辛格、魯迅、愛倫坡、卡佛等。我平時的閱讀量不大,喜歡經典作品反覆讀,因為經典作品描寫的故事離我們現在的生活並不遙遠。這些活生生的畫面好像就在眼前,值得花時間反覆體味。