崤之戰

晉秦爭霸關鍵戰役

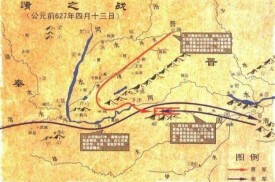

崤山之戰是春秋時期發生在晉秦爭霸戰爭中的一場決定性戰役。周襄王二十五年,晉襄公率軍在晉國崤山隘道全殲偷襲鄭國的秦軍的重要伏擊殲滅戰。秦在餚之戰中輕啟兵端,孤軍深入,千里遠襲,遭到前所未有的失敗。從此秦國東進中原之路被晉國扼制,穆公不得不向西用兵,"益國十二,開地千里,遂霸西戎",崤山之戰標誌晉、秦關係由友好轉為世仇。

公元前629年,晉國、秦國聯軍兵圍鄭國,鄭國有亡國之患。鄭大臣燭之武出城面見秦穆公,告訴他,秦國離鄭國遠,而晉國離鄭國近,若鄭國滅亡,有利於晉,於秦國無益處。秦穆公認為燭之武言之有理,於是與鄭國結盟,命秦國大將杞子、逢孫、楊孫等戍守鄭國。秦軍撤退後,晉大夫狐偃等對穆公的背信棄義行徑大為不滿,主張攻擊秦軍。晉文公則從大處著眼,認為秦有恩於晉,攻擊秦軍是不仁。同時,晉為保持中原霸權,失去秦國這樣一個盟友也是不智。所以,晉也與鄭國媾和,然後退了兵。

崤之戰

春秋中期,秦在穆公即位后,國勢日盛,已有圖霸中原之意。但東出道路被晉所阻。周襄王二十四年(公元前628年)秦穆公得知鄭、晉兩國國君新喪,不聽大臣蹇叔等勸阻,執意要越過晉境偷襲鄭國。十二月,秦派孟明視等率軍出襲鄭國,次年春順利通過崤山隘道,越過晉軍南境,抵達滑(今河南偃師東南),恰與赴周販牛的鄭國商人弦高相遇。機警的弦高斷定秦軍必是襲鄭,即一面冒充鄭國使者犒勞秦軍,一面派人回國報警。孟明視以為鄭國有備,不敢再進,於是滅掉滑國,率軍西歸。在鄭國的杞子等秦人知道陰謀敗露,又恐回秦國獲罪,倉皇出逃到齊、宋兩國。

晉國正處於大喪之中,聞秦師千里襲鄭,滅滑而還,君臣商議如何應對。晉大臣原軫主張討伐秦師。大臣欒枝說:“秦國對晉文公有恩,未報其恩而伐其師,如何面對先君?”原軫說:“先君之喪,秦國不加哀憫,卻滅我同姓甚為無禮。並且今日縱敵,必為數世之患。”晉襄公為維護霸業,決心打擊秦國。聽從原軫的意見,發布詔令,討伐秦師。同時,聯合姜戎,欲共同破秦。

四月,晉軍和姜戎為不驚動秦軍,待其回師時,設伏於崤山(xiao二聲”)(今河南省洛寧縣東宋鄉王嶺村交戰溝)。

秦國大軍走到澠池時,白乙丙曾提醒孟明視,快到崤山了,一定要當心。但孟明視自恃秦軍強大,認為沒人敢來偷襲,因此進入崤山後,看到路上堆在道路上的樹木上插著一根晉國的大旗,仍沒有引起足夠的重視,命士兵放倒大旗,清除樹木開路。

崤之戰

但是,紅旗剛一放倒,晉軍就從四面八方殺了過來,秦軍被團團圍住,無路可退,無奈退到堆亂樹木的地方,但是那些樹木上被撒了硫磺等易燃的東西,秦軍一退到這裡,就有無數的火箭射了過來,那些樹木頓時著起火來,山谷里成了一片火海。秦軍千里奔襲,無功而返,士氣低落,人疲馬乏。而晉軍以逸待勞,士氣旺盛。並且秦軍不曾預料到晉軍來襲,一旦遇敵,驚慌失措,三百乘戰車和數千兵士全軍覆沒,孟明視、西乞術和白乙丙三員大將都成了晉國的俘虜。

晉軍全勝而歸,他的母親文嬴(音yíng)原是秦國人,不願同秦國結仇,向襄公請求釋放秦國三帥,說他們是構成秦、晉二君間隙的罪魁,請讓他們回國去接受殺戮。襄公隨即釋放了秦國三帥。先軫得知,責備襄公處置失當。襄公又命陽處父去追擊,秦三帥已登舟渡河。孟明等三帥回到秦國,穆公不但沒有加罪,反而更加信用專任任軍事。

周襄王二十七年公元前625年,秦孟明率師伐晉,戰於彭衙(今陝西白水縣東北),秦師失敗。同年冬,晉國聯合了宋、陳、鄭三國伐秦,取汪及彭衙而還。附近的小國和西戎瞧著秦國一連打了三個敗仗,紛紛脫離秦國。

公元前624年,秦穆公親自率軍伐晉,渡過黃河,焚燒船隻,以示決心死戰。

崤之戰

沒有幾就攻取晉國的王官(在今山西聞喜縣南)及郊(聞喜西)。晉國只守不出,秦軍掉頭向南,由茅津再渡黃河,到達崤山,祭奠了一番,並發表了有名的《秦誓》,祭奠將士們的亡靈。孟明視、西乞術和白乙丙也跪在墳前,大哭不止,全軍上下無不為之動容。西部小國和西戎部落,一聽到秦國打敗了中原的霸主晉國,爭先恐後地向秦國進貢。秦國從此就做了西戎的霸主。

崤之戰是春秋史上的一次重要戰役。它的爆發不是偶然的,而是秦、晉兩國根本戰略利益矛盾衝突的結果。崤之戰標誌晉、秦關係由友好轉為世仇。

崤之戰後,秦國立即將其在攻鄀之戰中(參見秦楚鄀之戰),所俘楚將斗克釋放,與楚國結盟,共同抗晉。此後秦採取聯楚制晉之策,成為晉國在西方的心腹大患。而晉國為保持霸主地位,也不得不在西、南二方同時應對秦、楚兩個大國的挑戰。 所以,楚國雖未參加崤之戰,但卻是崤之戰的最大受益者。

《史記·秦本紀》

鄭人有賣鄭於秦曰:“我主其城門,鄭可襲也。”繆公問蹇叔、百里傒,對曰:“徑數國千里而襲人,希有得利者。且人賣鄭,庸知我國人不有以我情告鄭者乎?不可。”繆公曰:“子不知也,吾已決矣。”遂發兵,使百里傒子孟明視,蹇叔子西乞術及白乙丙將兵。行日,百里傒、蹇叔二人哭之。繆公聞,怒曰:“孤發兵而子沮哭吾軍,何也?”二老曰:“臣非敢沮君軍。軍行,臣子與往;臣老,遲還恐不相見,故哭耳。”二老退,謂其子曰:“汝軍即敗,必於餚厄矣。”三十三年春,秦兵遂東,更晉地,過周北門。周王孫滿曰:“秦師無禮,不敗何待!”兵至滑,鄭販賣賈人弦高,持十二牛將賣之周,見秦兵,恐死虜,因獻其牛,曰:“聞大國將誅鄭,鄭君謹修守御備,使臣以牛十二勞軍士。”秦三將軍相謂曰:“將襲鄭,鄭今已覺之,往無及已。”滅滑。滑,晉之邊邑也。

當時,晉文公喪尚未葬。太子襄公怒曰:“秦侮我孤,因喪破我滑。”遂墨衰絰,發兵遮秦兵於餚,擊之,大破秦軍,無一人得脫者。虜秦三將以歸。文公夫人,秦女也,為秦三囚將請曰:“繆公之怨此三人入於骨髓,原令此三人歸,令我君得自快烹之。”晉君許之,歸秦三將。三將至,繆公素服郊迎,鄉三人哭曰:“孤以不用百里傒、蹇叔言以辱三子,三子何罪乎?子其悉心雪恥,毋怠。”遂復三人官秩如故,愈益厚之。

《左傳·僖公三十二年、三十三年》

冬,晉文公卒。庚辰,將殯於曲沃,出絳,柩有聲如牛。卜偃使大夫拜。曰:“君命大事。將有西師過軼我,擊之,必大捷焉。”

左傳

蹇叔之子與師,哭而送之,曰:“晉人御師必於崤。崤有二陵焉。其南陵,夏后皋之墓也;其北陵,文王之所辟風雨也。必死是間,余收爾骨焉。”

秦師遂東。

三十三年春,秦師過周北門,左右免胄而下。超乘者三百乘。王孫滿尚幼,觀之,言於王曰:“秦師輕而無禮,必敗。輕則寡謀,無禮則脫。入險而脫。又不能謀,能無敗乎?”

及滑,鄭商人弦高將市於周,遇之。以乘韋先,牛十二犒師,曰:“寡君聞吾子將步師出於敝邑,敢犒從者,不腆敝邑,為從者之淹,居則具一日之積,行則備一夕之衛。”且使遽告於鄭。

鄭穆公使視客館,則束載、厲兵、秣馬矣。使皇武子辭焉,曰:“吾子淹久於敝邑,唯是脯資餼牽竭矣。為吾子之將行也,鄭之有原圃,猶秦之有具囿也。吾子取其麋鹿,以閑敝邑,若何?”杞子奔齊,逢孫、揚孫奔宋。

孟明曰:“鄭有備矣,不可冀也。攻之不克,圍之不繼,吾其還也。”滅滑而還。

晉原軫曰:“秦違蹇叔,而以貪勤民,天奉我也。奉不可失,敵不可縱。縱敵患生,違天不祥。必伐秦師。”欒枝曰:“未報秦施而伐其師,其為死君乎?”先軫曰:“秦不哀吾喪而伐吾同姓,秦則無禮,何施之為?吾聞之,一日縱敵,數世之患也。謀及子孫,可謂死君乎?”遂發命,遽興姜戎。子墨衰絰,梁弘御戎,萊駒為右。

夏,四月,辛巳,敗秦師於崤,獲百里孟明視、西乞術、白乙丙以歸,遂墨以葬文公。晉於是始墨。

文嬴請三帥,曰:“彼實構吾二君,寡君若得而食之,不厭,君何辱討焉!使歸就戮於秦,以逞寡君之志,若何?”公許之。

先軫朝,問秦囚。公曰:“夫人請之,吾舍之矣。”先軫怒曰:“武夫力而拘諸原,婦人暫而免諸國。墮軍實而長寇讎,亡無日矣。”不顧而唾。

公使陽處父追之,及諸河,則在舟中矣。釋左驂,以公命贈孟明。孟明稽首曰:“君之惠,不以纍臣釁鼓,使歸就戮於秦,寡君之以為戮,死且不朽。若從君惠而免之,三年將拜君賜。”

秦伯素服郊次,鄉師而哭曰:“孤違蹇叔以辱二三子,孤之罪也。”不替孟明。曰:“孤之過也,大夫何罪?且吾不以一眚掩大德。”

蹇叔:老成持重,遠見卓識,忠心耿耿

弦高:忠心愛國,機警靈活

先軫:多謀善斷,忠直剛烈

晉襄公:優柔寡斷,納諫如流

秦穆公:剛愎自用,知錯能改

王孫滿:觀察敏銳,聰穎過人

卻說秦將杞子、逢孫、楊孫三人,屯戍於鄭之北門。見晉國送公子蘭歸鄭,立為世子,忿然曰:“我等為他戍守,以拒晉兵。他又降服晉國,顯得我等無功了。”已將密報知會本國。秦穆公心亦不忿,只礙著晉侯,敢怒而不敢言。及公子蘭即位,待杞子等無加禮。杞子遂與逢孫、楊孫商議:“我等屯戍在外,終無了期。不若勸吾主潛師襲鄭,吾等皆可厚獲而歸。”正商議間,又聞晉文公亦薨,舉手加額曰:“此天贊吾成功也!”前遣心腹人歸秦,言於穆公曰:“鄭人使我掌北門之管,若遣兵潛來襲鄭,我為內應,鄭可滅也。晉有大喪,必不能救鄭。況鄭君嗣位方新,守備未修,此機不可失。”秦穆公接此密報,遂與蹇叔及百里奚商議。二臣同聲進諫曰:“秦去鄭千里之遙,非能得其地也,特利其俘獲耳。夫千里勞師,跋涉日久,豈能掩人耳目?若彼聞吾謀而為之備,勞而無功,中途必有變。夫以兵戍人,還而謀之,非信也;乘人之喪而伐之,非仁也;成則利小,不成則害大,非智也;失此三者,臣不知其可也!”穆公艴然曰:“寡人三置晉君,再平晉亂,威名著於天下。只因晉侯敗楚城濮,遂以伯業讓之。今晉侯即世,天下誰為秦難①者?鄭如困鳥依人,終當飛去。乘此時滅鄭,以易晉河東之地,晉必聽之。何不利之有?”蹇叔又曰:“君何不使人行吊於晉,因而吊鄭,以窺鄭之可攻與否?毋為杞子輩虛言所惑也。”穆公曰:“若待行吊而後出師,往返之間,又幾一載。夫用兵之道,疾雷不及掩耳,汝老憊②何知?”乃陰約來人:“以二月上旬,師至北門,裡應外合,不得有誤。”

於是召孟明視為大將,西乞術、白乙丙副之,挑選精兵三千餘人,車三百乘,出東門之外。孟明乃百里奚之子,白乙乃蹇叔之子。出師之日,蹇叔與百里奚號哭而送之曰:“哀哉,痛哉!吾見爾之出,而不見爾之入也!”穆公聞之大怒,使人讓③二臣曰:“爾何為哭吾師?敢沮吾軍心耶?”蹇叔、百里奚並對曰:“臣安敢哭君之師?臣自哭吾子耳!”白乙見父親哀哭,欲辭不行。蹇叔曰:“吾父子食秦重祿,汝死自分內事也。”乃密授以一簡,封識甚固,囑之曰:“汝可依吾簡中之言。”白乙領命而行,心下又惶惑,又凄楚。惟孟明自恃才勇,以為成功可必,恬不為意。

大軍既發,蹇叔謝病不朝,遂請致政①。穆公強之。蹇叔遂稱病篤,求還銍村。百里奚造其家問病,謂蹇叔曰:“奚非不知見幾之道,所以苟留於此者,尚冀吾子生還一面耳!吾兄何以教我?”蹇叔曰:“秦兵此去必敗。賢弟可密告子桑,備舟輯於河下,萬一得脫,接應西還。切記,切記!”百里奚曰:“賢兄之言,即當奉行。”穆公聞蹇叔決意歸田,贈以黃金二十斤,彩緞百束,群臣俱送出郊關而返。百里奚握公孫枝之手,告以蹇叔之言,如此恁般:“吾兄不託他人,而托子桑,以將軍忠勇,能分國家之憂也。將軍不可泄漏,當密圖之!”公孫枝曰:“敬如命。”自去準備船隻。不在話下。

卻說孟明視見白乙領父密簡,疑有破鄭奇計在內,是夜安營已畢,特來索看。白乙丙啟而觀之,內有字二行曰:“此行鄭不足慮,可慮者晉也。崤山地險,爾宜謹慎。我當收爾骸骨於此!”孟明掩目急走,連聲曰:“咄咄!晦氣,晦氣!”白乙意亦以為未必然。三帥自冬十二月丙戌日出師,至明年春正月,從周北門而過,孟明曰:“天子在是②,雖不敢以戎事謁見,敢不敬乎?”傳令左右,皆免胄下車。前哨牙將褒蠻子,驍勇無比,才過都門,即從平地超越登車,疾如飛鳥,車不停軌。孟明嘆曰:“使人人皆褒蠻子,何事不成?”眾將士嘩然曰:“吾等何以不如褒蠻子?”於是爭先攘臂呼於眾曰:“有不能超乘者,退之殿①后!”凡行軍以殿為怯,軍敗則以殿為勇。此言殿後者,辱之也。一軍凡三百乘,無不超騰而上者。登車之後,車行迅速,如疾風閃電一般,霎時不見。

時周襄王使王子虎同王孫滿,往觀秦師。過訖,回復襄王。王子虎嘆曰:“臣觀秦師驍健如此,誰能敵者?此去鄭必無幸矣!”王孫滿時年甚小,含笑而不言。襄王問曰:“爾童子以為何如?”滿對曰:“禮,過天子門,必卷甲束兵而趨。今止於免胄,是無禮也。又超乘而上,其輕甚矣。輕則寡謀,無禮則易亂。此行也,秦必有敗衂②之辱,不能害人,只自害耳!”

鄭國有一商人,名曰弦高,以販牛為業。自昔王子頹愛牛,鄭、衛各國商人,販牛至周,頗得重利。今日弦高尚襲其業。此人雖則商賈之流,倒也有些忠君愛國之心,排患解紛之略。只為無人薦引,屈於市井之中。今日販了數百肥牛,往周買賣。行近黎陽津,遇一故人,名曰蹇他,乃新從秦國而來。弦高與蹇他相見,問:“秦國近有何事?”他曰:“秦遣三帥襲鄭,以十二月丙戌日出兵,不久即至矣。”弦高大驚曰:“吾父母之邦,忽有此難,不聞則已,若聞而不救,萬一宗社淪亡,我何面目回故鄉也?”遂心生一計,辭別了蹇他,一面使人星夜奔告鄭國,教他速作準備。一面打點犒軍之禮,選下肥牛二十頭隨身,余牛俱寄頓客舍。弦高自乘小車,一路迎秦師上去。來至滑國,地名延津,恰好遇見秦兵前哨,弦高攔住前路,高叫:“鄭國有使臣在此,願求一見!”前哨報入中軍。孟明視倒吃一驚,想道:“鄭國如何便知我兵到來,遣使臣遠遠來接?且看他來意如何。”遂與弦高車前相見。弦高詐傳鄭君之命,謂孟明曰:“寡君聞三位將軍,將行師出於敝邑,不腆之賊,敬使下臣高遠犒從者。敝邑攝乎大國之間,外侮迭至,為久勞遠戍,恐一旦不戒,或有不測,以得罪於上國,日夜儆備,不敢安寢。惟執事諒之!”孟明視曰:“鄭君既犒師,何無國書?”弦高曰:“執事以冬十二月丙戌日出兵,寡君聞從者驅馳甚力,恐俟詞命之修①,或失迎犒,遂口授下臣,匍匐請罪,非有他也。”孟明視附耳言曰:“寡君之遣視,為滑故也,豈敢及鄭?”傳令:“住軍於延津!”弦高稱謝而退。西乞白乙問孟明:“駐軍延津何意?”孟明視曰:“吾師千里遠涉,止以出鄭人之不意,可以得志。今鄭人已知吾出軍之日,其為備也久矣。攻之則城固而難克,圍之則兵少而無繼。今滑國無備,不若襲滑而破之。得其鹵獲,猶可還報吾君,師出不為無名也。”是夜三更,三帥兵分作三路,并力襲破滑城。滑君奔翟。秦兵大肆擄掠,子女玉帛,為之一空。史臣論此事,謂秦師目中已無鄭矣。若非弦高矯②命犒師,以杜③三帥之謀,則滅國之禍,當在鄭而不在滑也。有詩讚云:

千里驅兵狠似狼,豈因小滑逞鋒鋩。

弦高不假軍前犒,鄭國安能免滅亡?