環形廢墟

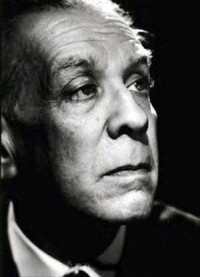

1944年博爾赫斯所著小說

《環形廢墟》是博爾赫斯的第二部小說集《虛構集》里的一篇。是體現博爾赫斯“時間虛無”與“死亡意識”的一篇重要小說。博爾赫斯受到諾斯替主義和佛教輪迴觀的影響,在小說中建構了一種”“分有”和“倒退追尋”的模式,表達時間的虛無以及在虛無中的荒誕性;在荒誕和虛無中,死亡給生命注入意義和尊嚴。

《環形廢墟》講述一個魔法師出於意志的決定,從可怕的沼澤死裡逃生來到一個中央有石虎或石馬的荒廢的斷壁殘垣的環形廢墟——一座被火焚毀的火神廟宇。魔法師知道這座曾是火神廟宇的廢墟是他不可戰勝的意志所嚮往的地方,因為他要在這裡實現他的“魔幻”——夢創造一個塵世間不曾有過的人。幾經努力,在一千零一個夜晚之後,魔法師用魔法在夢中模擬了一個完整的少年作為兒子,這個兒子具有人的肉體的全部細節。在魔法師夢到“火”之後,這個少年又具有了靈智。魔法師將少年帶進了現實,除了“火”本身和創造少年的魔法師知道少年是幻影之外,所有人都認為那個少年是有血有肉的人。魔法師很擔心這個少年在火里知道他自己的異乎尋常特點: 不會被火燒傷——這是揭示少年是幻影的證據,即發現自己只是一個幻影,並非真實存在,而是另一個人夢的投影。魔法師擔心少年如果知道這個真相該會是多麼困惑和沮喪。正在魔法師為少年思索和擔心時,這座火神廟宇的廢墟再次遭到火焚,魔法師想到就在這火里結束他的晚年吧,於是向火走去,卻赫然發現他自己也沒有被火吞噬,原來他也只是一個幻影,另一個人夢中的幻影。

《環形廢墟》是體現博爾赫斯“時間虛無”觀念的一篇重要小說,明顯受到了諾斯替主義和佛教輪迴觀的影響。小說中運用了“分有”說和註定論,表達了對直線性時間觀的質疑,並基於“時間是虛無的”這一觀點而思索人生的荒誕性和虛無感,“死亡”是人在荒誕和虛無中獲取意義和實現人生尊嚴的途徑。

博爾赫斯曾在1976年的一個阿根廷公開聚會上宣稱自己是個無神論者,對主流性世界性的宗教諸如基督宗教、天主教、伊斯蘭教並不十分熱衷,但是對猶太神秘教派喀巴拉、神秘教派基督教異教諾斯替主義、伊斯蘭教蘇非主義等卻十分熱衷,可以說博爾赫斯具有作為“異教徒”的獨特精神氣質。諾斯替教派是基督教時代之前流行於地中海地區的一個哲學宗教運動,其名來源於希臘詞“gnosis”,意為關於上帝、光、神靈的先念推理等神秘“知識”。這一知識並不是為普通大眾所隨便能擁有的,因此又叫“靈知”。諾斯替教派帶有極端傾向,一度被視為基督教的異教,諾斯替教派的教義一大特點是層次說,每個人是他後面一個人的創造者,每個人也是他前面一個人的被創造者。諾斯替教派認為存在至高神,他從自身的存在中“流溢”(emanation)出其他神性存在物,上一級的神流溢出下一級的神,下一級的神流溢出下下一級的神,這樣神性具有不斷降級的特點,神性也越來越少,這解釋了為何世界總是充滿錯誤、恐懼、罪惡與災難的原因。“諾斯替教派提出一個不確定的上帝,由這個名叫Plerom a(完全)的上帝產生另一個上帝,由這個再產生一個分支,由這個再產生一個,每一個都是一天(有一座分支塔)。我們來到第365分支,因為天文學是混雜的。當我們達到最後一個分支,即神的成分幾乎為零的分支,我們找到了上帝,名字叫耶和華,他創造了這個世界”。在這個鏈條上,沒有人知道自己處於鏈條的哪一點,神性的逐漸遞減,到創造這個世界分支時,神性幾乎沒有了,所以這個世界總是充滿錯誤與不幸而幸福短暫易逝,人的悲劇性也就不可避免。

魔法師出於意志的決定,從可怕的沼澤死裡逃生來到一個中央有石虎或石馬的荒廢的斷壁殘垣的環形廢墟--一座被火焚毀的火神廟宇。魔法師知道這座曾是火神廟宇的廢墟是他不可戰勝的意志所嚮往的地方,因為他要在這裡實現他的"魔幻"--夢創造一個塵世間不曾有過的人。

《環形廢墟》提供了一個簡單卻深邃的宇宙模式:通過“分有”形成層次,宇宙是有層次的一個鏈條,宇宙模型是數軸式的向兩端無限的延伸,而原點可以在任意位置上。魔法師是少年的“上帝”,少年是魔法師分有出的下層。由此向上向下延伸,魔法師的上層是魔法師的“上帝”,少年的下層是少年的幻影。魔法師和少年,都是被註定的命運,由此擴展開來,每一層級都是被他的上一層級所註定的,如果追問意義,只能向上一層級追尋。這種層次模式和倒退向上追尋模式,可以看做是博爾赫斯對他所熱衷的諾斯替主義和佛教後世前世註定觀的具象化。

《環形廢墟》的“層次分有”是博爾赫斯對神秘主義教派諾斯替主義的具象化。博爾赫斯是一個特立獨行劍走偏鋒的思想者,他宣稱自己是個無神論者而《環形廢墟》這種“上級決定下級”的模式也是博爾赫斯對佛教無限倒退的自我追尋哲學觀的具象化。諾斯替教派的觀點與博爾赫斯信奉的佛教的現世前世註定觀不謀而合,佛教認為:今世是前世的業報,一個人的命運是預先由業(即羯磨)確定的。“羯磨是很殘酷的法則,但是有一個奇怪的數學效果,如果說我的現世是由我的前世決定的,那麼我的前世是由另一個前世決定的,這另一個前世又是由更前一個,這樣就沒完沒了。佛教徒和印度教徒一般都相信現世的無窮盡,並認為在抵達此刻之前,已經經歷了無窮盡的時間。在我說無窮盡的時候並不是不確定或者不計其數的意思,而是嚴格意義上的無窮盡”。從“羯磨”可知佛教認為今世取決於前世,前世又由更前世決定,那麼任何一個現世都包含了已經經過的所有前世,前世“因”現世“果”,這就是佛教所說的因果報應和輪迴,可看作是一種無限倒退自我追尋的哲學觀,既然前世不能改變,現世的一切又因為前世而已經註定,那何須奮鬥?前世決定現世,現世決定下世,不能找到自己存在和行為的根源與意義,這必然導致困惑和虛無感。

“荒誕”一詞是二十世紀現代派文學中出現頻率最高的一個詞,常用來形容生命的無意義、矛盾性和失衡性,《環形廢墟》可說是“荒誕”一詞的註解。它的荒誕在於魔法師在夢裡創造了少年,知道少年是虛幻的影子,他相對於少年來說無疑是“上帝”。正如小說所言,身為人父的人都關心他們在迷惘或者幸福時刻生育的子女,魔法師也不例外,但是正當他在擔心少年踏進火堆會發現自己是被創造出的幻影時,卻發現自己踏入火堆時也安然無恙,“他朝火焰走去。火焰沒有吞噬他的皮肉,而是不燙不灼地撫慰他淹沒了他。他寬慰地、慚愧地、害怕地知道他自己也是一個幻影,另一個人夢中的幻影”。這就是人生的荒誕性和悲劇意味。在小說最初,博爾赫斯極力營造一種真實性,無論魔法師還是讀者都相信魔法師是真實的,魔法師對自己的存在也毫不懷疑。但結局顛覆了真實,魔法師內心的認定和現實狀況發生了矛盾性,相對於自己的內心來說造成了失衡,也失掉了作為父親的尊嚴和意義。結局嘲弄了魔法師,在深信自我是真實無疑的情況下赫然發現自己只是別人夢中的幻影,將魔法師的荒誕輻射到讀者身上,或許每個人都在不知道的情況下受著另一個人的指導和支配。博爾赫斯在題記中所說:“假如他不再夢到你”,那麼這是怎樣的絕望,這無疑會使讀者在閱讀時陷入對自身的懷疑和驚恐中而難以自拔。

《環形廢墟》體現了時間的虛無,在虛無之中難以區分現實與虛構。博爾赫斯喜歡“鏡子”這一意象,《環形廢墟》的模式就像兩面互相照射的鏡子,會聚出無窮多個循環的“幻影的幻影”。魔法師和少年都是鏡子中的幻影,少年的鏡像包含在魔法師的鏡像中,所以魔法師知道少年是虛構的,而魔法師也同樣在別人的鏡像中,火也讓他明白自己同樣是另一個人的幻影。創造魔法師的上帝也被創造,而魔法師創造的幻影也在作為“上帝”創造幻影,無限延展下去,形成一個無限的鏈環。這點與諾斯替主義的層次說一致,形成一個創造與被創造的鏈條,無限延伸直至無窮,很難分清也無需分清什麼是真實什麼是幻影,這裡的真實與虛幻,就如博爾赫斯欣賞的莊周夢蝶一樣,“不知周之夢為蝴蝶輿?蝴蝶之夢為周輿?”時間已經顯得不重要,只有“夢”是重要的,因為一切創造與被創造都是在夢中。按照邏輯的觀點,事物的意義需要高一層的意義來解釋,這個高層級的意義又需要更高一層級的意義來解釋,形成意義鏈。然而在虛無的時間中,不能回溯到誰是最初的創造者,也不能追尋出誰是最後的被創造者,這樣就找不到終極意義之所在,這個尋找意義的解釋鏈也不可能有盡頭,真實在虛無的時間裡是毫無意義的。

“死亡意識”在博爾赫斯小說中尤為明顯,死亡成為人存在的前提,對死亡的推崇是博爾赫斯對一系列宏觀形而上問題所作的回答。在對死亡的思考上,博爾赫斯充滿西方式對人生意義的思辨色彩。在對死亡的認定上,博爾赫斯是悲觀的:人類的任何努力都不能改變個體最終死亡的結局,死亡的必然性和不可避免充滿宿命論的悲觀色彩;在面對死亡的態度上,博爾赫斯是樂觀的:死亡並非毫無意義充滿恐懼,生命是與死亡相伴的,死亡給生命以輓歌式的隆重和尊嚴。

《環形廢墟》表達了博爾赫斯對死亡的推崇:死亡給生命以意義與尊嚴。第一,死亡是生命的根本表徵,唯有擁有死亡的必然性才能明白生的奧義。火不能傷害幻影,也就是說幻影是沒有“死亡”的,作為幻影的人將永遠為自身的虛幻而痛苦。因此,魔法師雖然在害怕和痛苦不堪中謹守“火”的秘密,卻仍堅持賦予少年靈性和對死亡的認識,讓他能體會到風的壓力、太陽的溫度、食物的香氣等,感知宇宙的聲音和形態、明白生命的奧義和尊嚴。第二,死亡是暫時與永恆、現實與夢幻的連接點,是對人生荒誕性與虛無性的反抗。相反,永生意味著永無休止的重複,生存體驗將變得麻木、生存意義也就虛無。“對於永生者來說,沒有輓歌式的莊嚴隆重的東西”。魔法師並不懼怕死亡,當大火又一次在神殿燃起時,魔法師想著就在這火里結束自己的一生吧,他平靜的等待著死亡的降臨。然而火揉碎了他的尊嚴,他沒有獲得想要的輓歌式的莊嚴隆重,而是羞愧和害怕地知道他是無法擁有死亡的幻影。可以想見,魔法師只能機械的無盡的重複做夢,與幸福、崇高、尊嚴無緣。

博爾赫斯的作品里很少讓人看到他對生命的感傷,即使這篇讓讀者充滿不安和驚恐的《環形廢墟》里,也難見他對生命的無法把握而痛苦哀戚。博爾赫斯聲稱他自己是一個享樂型讀者,一個人的一生、一個民族的命運、整個世界的歷史、時間的永恆流逝,對於他只是一本本大小不同的書而已,輕撫書本時沒有時間也無需對此感傷。他將渺小個體置於時間虛無中,在對死亡的正視中,追求生之奧義,獲得尊嚴和高貴,不得不說博爾赫斯是樂觀的,在無法超越時間和擺脫荒誕的絕對悲觀上作相對樂觀的前行。

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯