武安商幫

武安商幫

武安商人是以武安縣籍商人結成的商業集團。是清代中國商幫中地域範圍最小的一個商幫。它以自己獨特的經營謀略步入商林,堅持誠信經營的原則,艱苦創業,遵循市場經濟運行規律,努力探索經營之道,博採眾商之長,建立明晰的產權管理制度,廣設分號,實行股份制、掌柜負責制,注重營銷策略,創品牌,創名店,以質論價,禮待顧客,熱情周到服務,從而佔領市場,成為清代河南最具實力的商幫、國內著名商幫中的一員,為滿足城鄉居民生活需求,活躍市場經濟,促進中國商品經濟的發展做出了貢獻。

清代中後期以來,中國商品經濟的發展進入了前所未有的時代。在農業、手工業取得較快發展的同時,城鄉市場商品化程度的逐步提高,國內市場體系日益形成流通樞紐城市、中等商業城鎮和農村集市三個層次的格局,商品種類與數量日益的增加,水陸交通網的形成與運輸工具的進步,特別是鐵路的鋪設,現代鐵路和傳統的水陸交通交叉,對北方包括藥材在內的農副產品運銷的促進作用更為顯著。不僅華北,就連較為偏遠的東北、西北地區,商品流通也出現了很大的變化。一股棄農從商的浪潮滾滾而來。易地經商成為不可抗拒的潮流。儘管,中原地區與江南地區的經濟差距在進一步加大,但北方商品經濟也在金、元的基礎上得到了明顯的發展。

武安地處三省交界,境內多山,山嶽幾乎佔全境半壁,丘陵亦佔全境之半。在明嘉靖間該縣人口已超過10萬。地瘠民貧驅使人們不得不外出從事商業貿易來養家糊口,且出現了"武安最多商賈"的情形,滾滾而來的商品經濟大潮,使這裡的城鄉悄然變化。農業產量的提高,農業商品化程度的增長,集市廟會貿易昌盛,農民與市場的聯繫增強,大量勞動力從土地上解放出來,外出打工或者從事商業經營成為農民新的選擇。如果先前外出從商的是少數,而這時則是:"少數務農,多數經商。"有的村子70%,甚至80%的人都外出經商。他們從縣內到縣外,再到府外,再從省內到省外,從獨自出行,到結伴而行,從分散的個體,到結幫的聯合。有的依靠自己的手藝,靠張羅、補鍋、編織用器來謀生,形成了一支日益增多的亦工亦商的流動隊伍。這時外出從商的武安人,大多以手推車或肩挑,少數用牲口馱運,其活動範圍,多集中在河南、河北、山東與山西一帶,他們沿著祖祖輩輩的路,從事藥材買賣,逐漸由行商變為坐商,在安陽、開封等地也創設了一些商號。但是,整個武安商人的運作情況並不理想。有記載說,他們"每年春季推車而往,歲終推車而歸,習以為常,頻年跋涉,不能大有成就。"困惑的武安人開始反思。

到了乾隆年間,情況開始發生變化。這些外出謀生的武安人,在求職從商的風風雨雨中,深感在內地商家林立的市場上打轉轉是很難走出困境的,於是決定到經濟相對後進的東北去闖蕩。《武安縣誌》說:"乾隆中,民殷國富,到處昇平,內地商業已成供過於求之疲弱現象,遂有聰明人士,思向關外發展,以浚利源。"龍泉武氏五兄弟推起獨輪車,開始踏上了前往關東的行程。並在那裡做起了藥材生意。在奉天創設臨泰商號,經營藥材,這是為武安商人在關東創設的第一個商號,也是武安商人在關東經營商號貿易的起點。為貧而求富的武安人樹立了榜樣。

幾乎與此同時,還有一些武安人,看準了經濟後進的西北市場,即甘肅、寧夏、青海、內蒙一帶,經濟在發展,人口快速增長,但商業供不應求。武安伯延房氏是開封商號"德茂恆"的東家,乾隆元年,拿出4萬兩銀子在銀川投資設立商號"德泰永",成為武安商人在寧夏開設的第一個商號。

自是而後,武安人大批流向關東,原先在關內經營的商家看到東北市場有利可圖,也將投資的重點移向了關東。流向關東的武安商人遂成為武安商業之中心勢力。

而寓居在河南、河北、山東、山西和江蘇、安徽等地的武安商人也在千方百計地擴大自己的經營。河南省城開封武安絲綢商人建立了武安會館,為同鄉商人商討商務、評議價格、辨別貨物、聚會議事,提供了便利場所,加強了武安商人之間的鬆散聯合。

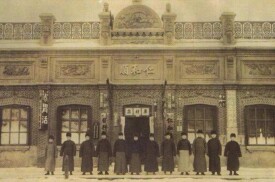

祁州是北方最大的中藥材市場。聚集著來自全國各地十三幫藥商。即關東幫、京通衛幫、山東幫、山西幫、西北口幫、古北口幫、陝西幫、懷幫、亳州幫、川幫、寧波幫、江西幫。面對此情此景,正在崛起的武安商人,為了在競爭中贏得生存空間,增進武安藥商之間的凝聚力,咸豐十一年,由李青久牽頭,與同鄉商家商議,倡導建立彰德武安幫,得到武安藥商的響應,同治二年五月,在祁州藥王廟舉行成立大會,定名為彰武幫。"彰武"就是彰德武安的意思。他們推舉榮豐泰等42人為會首。這是武安商人自己稱作"武安幫"的開始。光緒十五年,在蘇州的武安絲綢商人建造了武安會館。彰武幫的成立與武安會館的建造,從組織上標誌著武安商幫的正式形成。

時至清末民初的三十年間,伴隨著鐵路的開通,武安商人的發展達於鼎盛。其標誌,一是形成了一批在商界有名的鉅賈,《武安縣誌》載稱:"迨光緒末年火車告成,交通便利關外貿易近若門庭。繼入民國,益形發達。若徐之元泰(伯延)、王之廣昌(南文章)、常之萬興(大賀庄)、宋之志和(同會)、孔之增發玉(孔壁)、孫之四盛(南安庄)、尹之積盛和(大洺遠),以及房、武、徐、白各姓所產生之聯號(如德慶元、和發祥等),商家數量大為增長。並其他各家所經營之業務,風起雲湧,盛極一時,大小營業約千數百家,貿易人數約二萬有餘,其獨立經營蔚起巨業者,所在多有。"由房氏開設的商號,在武安有德泰永,在陝西西安、甘肅蘭州設分店,開封德慶恆,在河南安陽、商丘、安徽蚌埠設有分號,天津德慶鴻,在北京設有分店,瀋陽有德慶增總店,哈爾濱有德慶益總店,長春有德慶鈺總店,吉林有德慶通總店,佳木斯有德慶宏總店,四平有德慶同總店,呼和浩特有德泰玉總店,銀川德泰永總店,有東德泰永分店、中衛德泰永分店。其中,德慶增在光緒末年年營業額達到三十多萬元,純盈利三萬多元。二是武安商人遍布各地,《武安縣誌》將它概括為六大商幫。統計材料揭示,關東幫大小營業約數千百家,貿易人數約二萬有餘;河南幫商號百家,約千三百餘人;冀魯幫(也有將此幫分作河北幫、山東幫的)商號百餘家,共一千五百餘人;蘇皖幫商號十餘家,共二百餘人;熱察綏幫商號六十餘家,約六百餘人;山陝甘幫商號約一百數十家,約六百餘人。總計在外從商的商戶達1950家,從商人數達2.5萬人。分佈以江北地區為主,包括江蘇、安徽、河南、河北、天津、北京、山東、山西、陝西、甘肅、新疆、寧夏、青海、內蒙、遼寧、吉林、黑龍江等18個省區,復蓋了大半個中國。民國《河南省志》載稱:"凡河南都會及滿洲、蘭州、西安、內蒙等處,皆有本縣人之商業。分綢緞、藥店二行。藥店在滿洲省會、城邑隨在有之。" 就是對其鼎盛時面貌的概括。

武安商人是以縣域形成的一個商幫。比其以省域結成的商幫(如山西商人、廣東商人、山東商人、陝西商人等),地域範圍要小得多,比其以府域結成的商幫(如寧波商人、懷慶商人),地域範圍也要小得多,也就是說,它的人力、財力都不及於上述的商幫。因而,步入商林的武安商人,要在市場上,與省幫、府幫商人展開競爭,那就必須有更多的付出,要更加註意經營管理方式。

依據市場需求,準確選擇經營項目

武安商人家貧從商,沒有靠山,又晚於晉商和徽商等商幫。無論是從資金、經商經驗,還是社會關係、文化積澱,都難與之抗衡。但武安人並不自卑,進入市場后,首先考慮的是經營什麼能夠賺錢。他們憑藉自己的韌性、經驗與對市場的認識,依據自己的財力與人力狀況,在選擇自己經營項目的時候,自然要避開晉商與徽商的強項,晉商以經營食鹽、煤炭、票號為主,徽商以經營典當為主,廣東商人以珠寶、船租、典當、銀鋪為主,寧波商人以航運、錢莊和銀行業為主、洞庭商人以錢莊、銀行、洋紗洋布為主,懷慶商人以四大懷葯為主。武安人為了求生存謀發展,以民眾生活用品中的藥材、布綢作為自己主要的經營項目。

明清以來,北方商品經濟發展雖然不及江南發達,可也得到了顯著發展。棉紡織業、絲織業與藥材業生產取得了較快的發展。隨著棉花種植的快速發展,中原許多地區傳統的農耕結構被打破。河南、山東棉花種植逐漸增多,成為國內重要的棉花產地。但這裡棉織業的發展速度卻落後於江南,"豫省未嘗不織布,而家有機杼者,百不得一"。自產棉布質量也不如江南松江布。松江嘉定成為棉布生產中心。河南、山東人口稠密,民間棉布需求量極大。棉花與棉布是山東、河南城鄉集市貿易中的重要商品。江南棉布源源不斷的進入中原市場。

與棉布相比,絲綢是高檔一些的商品。當時國內絲織業的重心已經移到江南。浙江、江蘇的絲織業相當發達。蘇杭嘉湖成為國內絲織業的中心。北方河南、河北、山東、山西等地也有絲綢出產,其中山西潞安絲綢,河南鎮平的山絲綢,以及魯山的絲綢,在國內也小有名氣。但是在總體質量和花色品種上,比南方遜色得多。隨著人們生活水平的提高,絲綢的需求量也頗可觀。士商富民,"衣服亦有用羅的"。而且人們在選絲綢時,要選"上好的紗羅綢緞",娶親送禮"衣服要蘇、杭的。"江南的絲綢也以物美價廉大批量地輸入河南市場。

葯業與人的健康息息相關。商品經濟的發展使葯業空前繁榮。河南四大懷葯的種植面積有了明顯地增長。清中期以後,一些交通便利的內地城鎮為中心的北方藥材市場始初具規模。祁州、禹州以及濟南成為北方藥材的集散地,祁州藥材市場上有來自全國各地的十三幫藥商,同治四年《彰德府武安縣合幫新立碑》中說:"凡客商載貨來售者各分以省,省自為幫,各省共得十三幫。"禹州藥材市場也有全國各地藥商十三幫。同時作為沿海港口和對外貿易的天津、煙台、營口等地也逐步發展成為北方區域性和外向性的藥材市場。歸化(今內蒙古自治區呼和浩特市)也成為北方沿邊地區的藥材集散地。這種藥材市場體系的形成,與盛大藥材交易會的舉辦,加快了藥材的流通,雲貴、東北、西北以及內地所產地道藥材源源不斷地投入市場,為藥商的經營提供了更多的便利。這是個一向被人們視為高利潤少風險的行業。他們的先輩長期奔波在祁州藥材市場上,有著豐富的販運經驗,因而,他們將藥材業作為自己主業。

藥材、布綢、山綢都是傳統行業,武安商人將這些作為自己經營的主要項目,此外,還有經營油鹽、鮮果與文具、茶葉的。這是從實際出發做出的決擇,從表面上看,這似乎是平凡的,沒有什麼奇特之處,但它卻凝聚著武安人的精明才智。可謂是平凡中的不平凡。

開拓東北與西北市場

步入市場的武安商人,同所有商人一樣,從鄉村到城鎮,從省內到省外。雖然也有所收益致富成為富商,但並不理想。他們切身感受到在商家如林的內地市場上,賺錢不易,賺大錢更是不易。他們四處奔波,通過市場觀察,以及與各地商幫的交往,認識到經濟相對落後的東北地區生意比較好做,便產生了到東北去闖蕩的念頭。於是,龍泉武氏兄弟從祁州購買了一些內地藥材,推起小車,踏上前往奉天(瀋陽)的行程,一個月後,到達奉天,很快就將帶去的藥材賣了出去,並且賣了個好價錢。返回時,他們將東北所產地道藥材帶回關內,同樣也賺了錢。自此他們往返在武安與瀋陽之間,久而久之,掌握了藥材市場行情與當地商情,東北地區有著名的"關葯"人蔘、鹿茸、防風、細辛、五味子、刺五加、黃柏、知母、龍膽、哈蟆油等。這些地道藥材的質量比內地還要好,價格卻比內地也便宜得多,但內地所產藥材也為東北所急需。於是,就用賺來的錢,在奉天開設了一家藥店,這就是"臨泰"。從而由行商變成了坐商。這是武安人在東北開設的第一個商店。臨泰開業后,獲利很大。引起了武安人的關注。從此,大批武安人流向關東。嘉慶之後,武安藥商在東北葯界已舉足輕重。

東北建省與鐵路的鋪設,加快了東北大開發的步伐。史載"德宗嗣位,復將奉天、吉林、黑龍江改為東三省,與腹地同風。" 光緒八年,升吉林府吉林省省治。吉林省轄府十一,州一,廳五,縣十八。光緒三十三年,改黑龍江為行省,宣統三年,設道三,府七,廳六,州一,縣七。省治設在龍江府。由是,關內河北、山東人大批流向東北。但當地經濟的發展相對落後,各種物資供應短缺。醫藥更是無法滿足人們的需求。這就為商人的發展提供了新的機遇。無時無刻不在窺測方向的武安商人,緊緊抓住這個有利時機,到新設的縣鎮進行創業,開設藥店和綢緞莊,並採取多種經營的方式站穩腳跟,成為當地的富商大賈。同一時期,到西北經商的武安人,也施展了才華,活躍在在寧夏、甘肅、青海市場上,德泰永成為當地的名商和鉅賈。

廣設分號,擴大經營規模

清代各個商幫無不十分重視會館的建造,並把建造會館作為宣傳自我,拓展自己商業活動的空間。如晉商在北京建造的會館有40處以上,在河南葉縣、唐河、南召、林縣都有山陝會館4所,鎮平一縣就有5所。。廣東商人在北京建立的會館48所,在蘇州等外省城市建立會館55所。寧波商人在北京、蘇州、漢口、上海都建立有自己的會館。武安商人步入市場后也曾經這樣作,先後在河南省城開封、蘇州建立武安會館,然而在其他地方,特別是進入東北、西北獲取利潤的武安商人,卻改變了這一做法,將積累下來的的資金不再用於建造會館上,而是用於擴大經營上。

首先是擴大規模,增加經營項目的數量,以滿足不同層次的需求。其次是開設分號,特別是利用東北建省大開發的時機,在新設縣地區設立分號,佔領市場,擴大經營。德泰興總號設在瀋陽小北關,在新民設德泰隆,公主嶺德泰祥,法庫德泰瑞,哈爾濱德泰恆,齊齊哈爾德泰盛,鄭家屯德泰順,雙城恆泰德,農安德泰增八大支櫃,在支櫃下邊又有若干分店,共計大小分號30餘處。徐和發瀋陽開張后,發展迅速,在關外三省分庄至數十家,在陝西、山西、河南鄴郡開設綢緞藥行十餘處。總店設在瀋陽叫和發徐,新民和發同,哈爾濱和發魁,通遼和發福,法庫和發昌,佳木斯和發禎。他們各有所屬,連鎖經營,在附近城鎮多開有分店,少者幾家十幾家,多者達幾十家。在長春以南沒有商家能與之抗衡,在葯界被稱為南霸天。積盛和老號在通化,總號在瀋陽,生意興隆,廣設分號,長春有積盛和,西豐積盛興,柳河積盛豐,東豐積盛隆,撫松積盛廣,金川積盛廣,西安積盛壽、積盛康、積盛茂,蒙江積盛德,海倫積盛慶,伊通積盛宏,公主嶺積盛義、積盛福、積盛謙,武安積盛會。德慶增總號設在瀋陽,也發展迅速,短期內,在東北開設分號70多處,經營商品藥材、綢緞、茶葉三大類。綏遠元泰和藥店於同治四年設於歸化,在薩縣設有一櫃,作為賣櫃。在包頭分設常泰和一櫃。在開封經營布匹的賈三合,獲利后先後在河南鄭州、寶豐、滑縣道口、周家口等十幾處設立分號。在總號統管下,各商號獨立經營,獨立核算,又相互呼應,互相補充,互通有無,聯成一線,於經營、運輸、資金調撥、信息傳遞都十分有利。

股份制與掌柜負責制

資金是商號建立和發展的經濟支柱。武安商號依據資金籌措形式的不同,分為獨資與合資兩種模式。

獨資經營的商號的投資方只有一家。投資方習慣上稱為東家。這種商號按照資金數量多少可分為大、中、小三種。這些商號是個人獨有,獨立經營,就所有制而言,是個人所有。雖然小商小販眾多,可也有一些中等商號,"其獨立經營,蔚成巨業者,所在多有。"如龍泉武氏創辦的德泰興,伯延房氏創設的祥順公,都是個人獨資商號。後來號稱武安首富的尹懿堂創設積盛和,在東北三省、天津、西安等地有商號45處,也是獨資經營。獨資商號以中小商號居多,這些中小商號都是直接經營,投資者(即東家)擔任掌柜,即東家與掌是同一人。而大商號的東家與掌柜不是一人。通常是東家採取聘用制度,聘請掌柜從事經營,管理商號。

合資經營是兩家或者兩家以上的投資方組成的商號。這是由於一家的資金有限,不能獨立開業,需要與他人合作,共同籌集資金。一般地說,合資經營資金多,規模大,以大商號居多。如徐和發是伯延伯徐某、同會宋霜、萬年李某表兄弟三人聯合創設的。錦和慶是朱、劉、關、程四家聯合創設的商號。

合資大商號東家採取委託經營的方法。東家是投資方,有權決定商號的開設與關閉,以及是否聘用掌柜。大商號通常聘請掌柜1-3人,這就是大掌柜、二掌柜和三掌柜。大掌柜負責全面的工作,二掌柜和三掌柜協助大掌柜,共同管理商號事務。

掌柜的人選,重在具有經營能力。為了放心,東家多從與之有親緣或鄉里關係人員中選定。如法庫的和發昌坐家掌柜是龍泉人白彥,二掌柜是同會人朱魁英,三掌柜是武城裡人李樹元。許多大商號的掌柜就是東家的親戚、與東家合作的股東、或者跟隨東家的精明能幹學徒。

股份制是一經營模式。有說這是晉商的創造。"其法,集巨資,擇信義尤著者數人經理之。出資者為銀股,出力者為身股。必俟基礎確定,而後從事開拓。"武安商家也採用了這一方式。商號將全部資金分成若干股,各股按家族人口平均分配,作為股金,定期進行結算。不到結算時,一律不準提前支取。結算時,按股分紅,不能動用股金,以確保商號流動資金的足額。掌柜是頂身股,又叫人力股,不是出資金取得股份,而是憑自己的勞動獲取收益,參與分紅。有關股份分紅情形,各個商號大同小異。賈三合綢緞莊三年結算一次,利潤相當豐厚。咸豐三年結算,總盈利達八萬兩銀子,凈得純利三萬八千五百兩。賈三合三家共11股,每股分紅三千五百兩,三位掌柜頂一股(人力股),分紅三千五百兩。

綏遠元泰和藥店萬金老賬詳細記載了該店股份與結算狀況。民國二十四年結算,銀股身俸桐蔭堂入本金寶銀4500兩為2. 25股。積德堂入本金寶銀4500兩為2. 25股。侯德修公捐俸1股,孫葦書捐俸9厘,范茂勞值身9厘,范旺田值身份4.5厘,張銀昌值身份4厘------,統共銀股身俸9股8厘。凈得利潤56498。26元,按股均分。民國三十三年結算,凈得利潤263558.77元。每股按2萬元均分。

掌柜和東家之間是契約關係,共同承擔生意上的風險。共同分享獲利的收益。這樣將經營者的報酬和業績緊密聯繫在一起,保持了資金的穩定。東家由家長制定規矩,決定家族和親戚是否商號中任職,管理商號,這就增強了各個分號在商業中的影響力和凝聚力。

誠信經營,講究營銷策略

誠信經營是武安商人經營的基本準則。武安商人的經營以顧客滿意為目標,努力創辦信得過的商號。武安藥商的營銷普遍採用三種方法:一是根據顧客的藥方,配藥出售;二是遵照葯書配製丸、散、膏、丹,自產自銷;三是聘請坐堂先生為病人進行診治,並現場配製各種湯劑,方便患者,促進藥品銷售。在具體運作上,可謂是八仙過海,各顯其能。

堅持以誠信經營,童叟無欺。瀋陽徐和發藥店售出的藥材,完全按照顧主要求藥品名稱以及產地、重量進行操作。為了保持藥性的應用效果,從全國各地廣開進貨渠道,精選地道藥材,他們對收購來的藥材,進行淘洗、過羅、篩檢,去雜去劣去霉變等處理,並對葯櫥進行定期清理,保持中草藥熬煎后無泥沙雜質沉積,並邀請顧客監督抓藥,不以次充好。又合理定價,葯價比同時期的其他藥店要低。當地人都認為"和發家貨硬"。"貨硬"就是指"徐和發"的藥材質量好。

善待顧客,方便顧客。德泰興藥店店規就是"買賣買賣,和氣生財;主顧主顧,衣食父母。"店中所有人員將顧客看做自己的"衣食父母",不能怠慢每一個客人。進門要有迎聲:"您老一向可好",出門有送聲:"沒事串門來"。他們在點煙,倒茶,續水,讓座上,都有一套講究,並通過熱情耐心的介紹,使顧客了解店內經營商品的性能。

注重創立自己的品牌。德慶增藥店除了批發零售藥材,按方配藥外,還設立作坊製造中成藥。所制中成藥以丸藥、膏藥為主。"補天丹",就是"德慶增"開發的名牌藥物。它以杜仲、貢白朮、白芍、故紙、熟地、人蔘、甘草等為原料加工而成有補腎固精,強心安神的作用,對於心臟病人有好的療效。

注重創立名店。錦和盛藥店,藥品齊全,上自牛黃、麝香,下至甘草、艾蒿,四百味樣樣齊全。按配方自製的中成藥也應有盡有。賈三合是以經營布匹的商家。進貨直接從江南產地選購,質量差的一律不進。除了在開封市內正常營業,派出店員在附近的封丘、長垣、東明等縣的廟會上設立攤位出售。為了讓不識字的農村農民買"賈三合"的布匹,他們將布匹上划三道印,作為標記,往來農民一看到廟會上標有三道印的布匹,就知道是"賈三合"的布匹,便出錢購買。由於"賈三合"的布匹質量優良,價錢公道,因此在開封地區有很高的聲譽。當時百姓中出現了這樣的順口溜:"三道甲綢緞,言無二價。"

此外,他們還注意商號的形象。不僅講究商號門面設計、店內陳設,大方端莊,招牌字大醒目,突出特色,引人注目,而且注意衣著,言談舉止,藉以展示自己的實力

嚴格店規與紀律

武安藥商建立的商號,有著嚴格的店規和紀律。要求包括掌柜在內的所有人員,都必須嚴格遵守。寧夏德泰興藥店規定四不:未加挑選的藥材不出售,不按照程序炮製的藥材不出售,雜質未揀凈的藥材不出售,不合格的藥材用成藥西藥,職工有權不準入庫。積盛和商號店規規定對顧客缺斤短兩以假充真的,要給予處罰。如元泰和店規規定:在號之人概不準吃洋煙,務賭博,浮達外借,買空賣空,挪用影射,別立堂號。從經理到店員都不準帶家屬,吃住全由柜上包下來。包括掌柜在內的所有店員,衣袋裡不許有錢。現金由會計掌管,但會計不得隨意花錢。進貨、購物筆筆有賬,花錢必須入賬。這種嚴格的店規和紀律,有利於培養造就從業人員的職業和人品道德。

武安商人是真正的商人.。它的崛起靠的是勤勞與智慧,發展也靠的是勤勞與智慧。起步晚而又少資金的武安商人,之所以能夠從無到有,由小到大,躋身於國內富有影響力的商幫,就在於它具有這樣的特點。

勇於開拓,敢於冒險創業

武安商人的形成與發展,是在缺乏資金以謀求生存為起步的。他們最初離開故土外出謀生,只是為了求得一飽,有不少人是為人打工,嚴格說來,還不是從商。他們推起獨輪小車走四方,有的只是充當腳力,更有一些人依靠自己的手藝,在農閑季節,外出張羅、補鍋、編織用器等,農忙時再回到家鄉務農。而更多的人從事商業活動,是從小本生意開始,從小商小販做起,"蓽路襤褸,刻苦努力",進入城鄉貿易市場,到達人口眾多的縣城、府城、乃至省城,從事交易活動。與眾不同的是,他們不是在臨近家門口的中原地區,與大河南北、長江兩岸,即晉商、徽商、浙江商人、江蘇商人等聚集的地區,謀求發展,而是更新觀念,敢於開拓,不怕吃苦,不怕風險,走自己的路,到邊遠地區,到正在大開發的東北地區施展自己的才能。龍泉武氏五兄弟五架小車下關東,是有代表性的,也是具有普遍性的。可以說都是白手起家。繼之而來的先後有兩萬武安人來到東北從事創業活動。

是善於捕捉商機

成功商人的經驗告訴人們,只有及時準確地把握商機的商家,採取相應的措施,才能成為成功的商家。所謂商機通常有三個方面,一是時間,二是地方,三是經營項目,即什麼時間,在什麼地方,從事什麼經營最為有利。商機是無限的。但人的認識是有差異的。能否恰到好處的把握商機,關乎到商家的興衰存亡。在激烈的商業競爭中,不能把握商機的商家,是很難立於不敗之地的。武安商人的崛起與發展,達於鼎盛,其高明之處,不僅在於他們準確選擇了具有廣闊市場前景的經營項目,還在於抓住東北大開發的的時機,將投資的重點轉移到東北,史載他們"知歲來歲往之非計,始各於相當地點,組號設址,照常營業。"就是說敢於在新開發區投資開設分號,擴大經營範圍。有評論說武安人的高明之處,就在於他們看到剛剛解凍蘇醒的北方山村需要的東西,迫不及待地給缺醫少葯的關東人送來驅病消疫的科學良方。既滿足了當時當地民眾的需要,也使自己獲得了豐厚的利潤。這是武安商人所以"風起雲湧,盛極一時"的重要原因。

是貨真價實,薄利多銷,獲取豐厚利潤

商業經營是以獲取利潤為目的的。武安商人起家不是靠權勢,不是靠官府的支持,而是靠自己的經營賺取利潤,賺的是地區差價與季節差價。這種經營,要求他們必須更加用心,講究經營管理方式,博採眾商之長,充分掌握各地市場行情與物流動向,緊緊抓住商機,疏通進貨渠道,嚴把進貨質量關,選派得力而又有經驗的專業人員到原料與產品產地,認真挑選查驗;合理組織運輸,加快商品流通速度,降低運輸成本;廣開銷售門路,機動靈活,批發零售結合,行商與坐商結合,貨真價實,童叟無欺,處處方便顧客,薄利多銷。這種多種營銷方式的有機結合,是他們獲取利潤的可靠保證。

是建立有效地的管理機制,確保持續發展

在商號管理上,武安商號堅持以人為本的理念,實行股份制與掌柜負責制的管理機制,妥善解決了商號的經營與管理問題。擁有資金的東家,聘任有經營管理人員出任掌柜,管理商號,從制度上解決了有效經營與運作諸問題。如開封的賈三合布店是明崇禎十年開設的,掌柜是賈老麟,只是設在朱仙鎮上的一個小布鋪,順治年間遷至開封東大街更名為賈三合綢緞莊,乾隆、嘉慶年間,在河南寶豐、鄭州、滑縣道口、周口、長垣等十餘處設立分號,成為河南布業中著名的大商號。二百多年間,長盛不衰。錦和慶第一代掌柜是朱錦創立了商號,第二代掌柜朱宜之商號得到發展,第三代掌柜朱宜之更是成為鉅賈。又如伯延房氏,在安陽開設商號祥順公是一個擁有二百年歷史的老字號,後來房家綢布商號由安陽擴大到滑縣道口、懷慶、武陟木欒店、再到寶豐、鄭州、周口,成為河南綢布商中又一鉅賈,後到東北發展,到房五成之子房錦雲手上房家商號已近百家。之所以能夠如此,與實行股份制與掌柜負責制是分不開的。