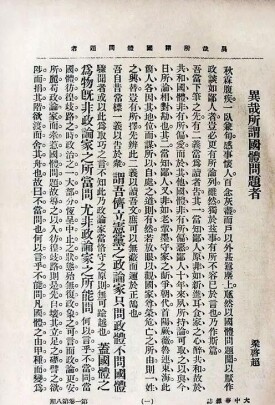

異哉所謂國體問題者

異哉所謂國體問題者

袁世凱復辟,梁啟超在上海《大中華》月刊發表了明確反對稱帝的雄文《異哉所謂國體問題者》。《申報》、《時報》等大報迅速轉載,風行一時,在全國激起強烈反響。梁啟超的《異哉所謂國體問題者》闡述了反對變更共和政體的觀點,對袁氏意欲復辟帝制的行徑進行猛烈抨擊。是標誌著梁啟超與袁世凱政治決裂,並揭開護國戰爭序幕的驚世之作。

異哉所謂國體問題者

梁啟超 1915年8月31日

秋霖腹疾,一卧兼旬,感事懷人,百念灰盡,而戶以外甚囂塵上,喧然以國體問題聞。以厭作政譚如鄙人者,豈必更有所論列?雖然,獨於茲事有所不容已於言也,乃作斯篇。

吾當下筆之先,有二義當為讀者告:其一當知鄙人原非如新進耳食家之心醉共和,故於共和國體非有所偏愛,而於其他國體非有所偏惡。鄙人十年來夙所持論,可取之以與今日所論相對勘也。其二當知鄙人又非如老輩墨守家之斷斷爭朝代,首陽蕨薇,魯連東海,此個人各因其地位而謀所以自處之道則有然,若放眼以觀國家尊榮危亡之所由,則一姓之興替,豈有所擇?先辨此二義,以讀吾文,庶可以無蔽而適於正鵠也。

吾自昔常標一義以告於眾,謂吾儕立憲黨之政論家,只問政體,不問國體。驟聞者或以此為取巧之言,不知此乃政論(家)①當恪守之好例②,無可逾越也。蓋國體之為物,既非政論家之所當問,尤非政論家之所能問。何以言乎不當問?當國體彷徨歧路之時,政治之一大部分恆呈中止之狀態,殆無復政象之可言,而政論更安所麗?苟政論家而牽惹國體問題,故導之以入彷徨歧路,則是先自壞其立足之基礎,譬之欲陟而捐其階,欲渡而舍其舟也,故曰不當問也。何以言乎不能問?凡國體之由甲種而變為乙種,或由乙種而復變為甲種,其驅運而旋轉之者,恆存夫政治以外之勢力。其時機未至耶,絕非緣政論家之贊成所能促進;其時機已至耶,又絕非緣政論家之反對所能制止。以政論家而容喙於國體問題,實不自量之甚也,故曰不能問也。豈惟政論家為然,即實行之政治家亦當有然。常在現行國體基礎之上,而謀政體政象之改進,此即政治家唯一之天職也。苟於此範圍外越雷池一步,則是革命家或陰謀家之所為,非堂堂正正之政治家所當有之事也。其消極的嚴守之範圍則既若是矣,其積極的進取之範圍則亦有焉。在甲種國體之下為政治活動,在乙種反對國體之下仍為同樣之政治活動,此不足成為政治家之節操問題。惟犧牲其平日政治上之主張,以售易一時政治上之地位,斯則成為政治家(之)①節操問題耳。是故不問國體只問政體之一大義,實徹上徹下,而政治家所最宜服用也。

夫國體本無絕對之美,而惟以已成之事實為其成立存在之根原;欲憑學理為主奴而施人為的取捨於其間,寧非天下絕痴妄之事?僅痴妄猶未足為深病也;惟於國體挾一愛憎之見,而以人為的造成事實,以求與其愛憎相應,則利①害之中於國家將無巳時。故鄙人生平持論,無論何種國體,皆非所反對;惟在現行國體之下,而思以言論鼓吹他種國體,則無論何時皆反對之。昔吾對於在君主國體之下而鼓吹共和者嘗施反對矣,吾前後關於此事之辯論,殆不下二十萬言,直至辛亥(宣統三年,1911年)革命既起,吾於其年九月猶著一小冊,題曰新中國建設問題,為最後維持舊國體之商榷。吾果何愛於其時之皇室者,彼皇室之僇辱我豈猶未極?苟微革命,吾至今猶為海外之僇民耳。后以②當時皇室政治種種予人以絕望,吾非童駭,吾非聾聵,何至漫無感覺?顧乃冒天下之大不韙,思為彼亡垂絕之命,豈有他哉?以為若在當時現行國體之下,而國民合群策群力以圖政治之改革,則希望之遂或尚有其期;舊國體一經破壞,而新國體未為人民所安習,則當驟然蛻變之數年間,(其)①危險苦痛將不可思議。不幸則亡國恆於斯,即幸而不亡,而緣此沮政治改革之進行,則國家所蒙損失,其何由可贖?嗚呼!前事豈復忍道。

然則今之標立憲主義以為國體論之護符者,除非其於立憲二字別有解釋,則吾不敢言。夫前清之末葉,則固自謂立憲矣,試問論者能承認否?且吾欲問論者,挾何券約,敢保證國體一變之後,而憲政即可實行而無障?如其不然,則仍是單純之君主論,非君主立憲論也。既非君主立憲,則其為君主專制,自無待言。不忍於共和之敝,而欲以君主專制代之,謂為良圖,實所未解。今在共和國體之下而暫行專制,其中有種種不得已之理由,犯眾謗以行之,尚能為天下所共諒。今如論者所規劃,欲以立憲政體與君主國體為交換條件,使其說果行,則當國體改定伊始,勢必且以實行立憲宣示國民。宣示以後,萬一現今種種不得已之理由者依然存在,為應彼時(時)②勢之要求起見,又不得不仍行專制,吾恐天下人遂不復能為元首諒矣。夫外蒙立憲之名,而內行非立憲之實,此前清之所以崩頹也。詩曰:“殷鑒不遠,在夏后之世。”論者其念諸!

且論者如誠以希求立憲為職志也,則曷為在共和國體之下不能遂此希求,而必須行曲以假塗於君主?吾實惑之。吾以為中國現在不能立憲之原因,蓋有多種:或緣夫地方之情勢,或緣夫當軸之心理,或緣夫人民之習慣與能力。然此諸原因者,非緣因行共和而始發生,即不能因非共和而遂消滅。例如上自元首,下及中外大小獨立宜暑之長官,皆有厭受法律束縛之心,常感自由應付為便利,此即憲政一大障礙也。問此於國體之變不變,有何關係也?例如人民絕無政治興昧,絕無政治知識,其道德及能力,皆不能組織真正之政黨,以運用神聖之議會,此又憲政一大障礙也。問此於國體之變不變,有何關係也?諸類此者,若令吾悉數之,將累數十事而不能盡;然皆不能以之府罪於共和,甚章章也。而謂共和時代不能得者,一人君主時代即能得之,又謂君主時代能得者,共和時代決不能得之,以吾之愚,乃百思不得其解。吾以為中國而思實行立憲乎,但求視新約法為神聖,字字求其實行,而無或思逐於法外。一面設法多予人民以接近政治之機會,而毋或壅其智識,閼其能力,挫其興味,壞其節操,行之數年,效必立見。不此之務,而徒以現行國體為病,此朱子所謂不能使船嫌溪曲者也。

主張變更國體者最有力之論據,則謂當選舉總統時,易生變亂。此誠有然。吾十年來不敢輕於附和共和,則亦以此。論者如欲自伸其現時所主張以駁詰我,吾勸其不必自行屬稿,不如轉錄吾舊著,較為痛快詳盡也。今幸也茲事既已得有比較的補救良法,蓋新頒之大總統選舉法,事實上已成為終身總統制,則令大總統健在日之此種危險問題自未由發生,所憂者乃在今大總統千秋萬歲後事耳。夫此事則豈復國民所忍言?然人生血肉之軀,即上壽亦安能免?固無所容其忌諱。今請遂為毋諱之言:吾以為若天佑中國,今大總統能更為我國盡瘁至十年以外,而於其間整飭紀綱,培養元氣,固結人心,消除隱患,自茲以往,君主可也,共和亦可也。若昊天不弔,今大總統創業未半,而遽奪諸國民之手,則中國惟有糜爛而已,雖百變其國體,夫安有幸?是故中國將來亂與不亂,全視乎今大總統之壽命,與其御宇期內之所設施;而國體無論為君主為共和,其結果殊無擇也。聞者猶有疑乎?請更窮極事理以質言之。夫君主共和之異,則亦在元首繼承法而已。此種繼承法,雖今元首在世時制定之,然必俟今元首即世時而始發生效力,至易見也。彼時所發生之效力,能否恰如所期,則其一當視前元首生前之功德威信能否及於身後,其二當視被時有無梟雄跋扈之人,其人數之多寡,其所憑藉是否足以持異議。吾以為立此標準以測將來,無論為君主為共和,其結果常同一也。現行大總統選舉法,規定後任大總統應由前任大總統推薦,預書其名,以藏諸石室金匱。使今大總統一面崇閎其功德,而鞏固其威信,令國人心悅誠服,雖百世之後,猶尊重其遺令而不忍悖;一面默察將來易於釀亂之種子在何處,思所以預防維而消弭之。其種子存乎制度上耶?則改其制度,毋使為野心家之資;其種子存乎人耶?則裁抑其人,導之以正,善位置而保全之,毋使陷於不義[漢光武宋太祖優待功臣之法]。更一面慎擇可以付託大業之人[依大總統選舉法,無論傳賢傳子,純屬前任大總統之自由也],試以大任以養其望,假以實力以重其成,金匱中則以其名裒然居首,而隨舉不足重輕之二人以為之副而已。如是則當啟匱投票之時,豈復有絲毫紛爭之餘地?代代總統能如是,雖行之數百年不敝可也。而不然者,則區區紙片上之皇室典範,抑何足恃?試歷覽古來帝王家之掌故,其陳屍在堂,操戈在闕者,又何可勝數。從可知國家安危治亂之所伏固別有在,而不在憲典形式之共和君主明矣。論者盛引墨西哥之五總統爭立,及中美南美葡萄牙之喪亂,以為共和不如君主之鐵證。推其論旨,得毋謂此諸國者,苟變其國體為君主,而喪亂遂可以免也?吾且詰彼:彼爹亞士之統治墨西哥三十年矣,而今歲5月[月份記不確]始客死於外。使因總統繼承問題而致亂,則亂宜起於今年耳。若謂國體果為君主,斯可以毋亂,且使爹亞士當三十年前而有如古德諾者以為之提示,有如籌安會者以為之鼓吹,而爹氏亦憬然從之,以制定其皇室典範,則墨人宜若可以長治久安與天同壽矣;而豈知苟爾爾者,則彼之皇室典範未至發生效力時,彼自身先巳遜荒於外,其皇室典範猶廢紙也。夫及身猶不能免於亂,而謂死後恃一紙皇室典範可以已亂,五尺之童有以知其不然矣。故墨西哥之必亂,無論為共和為君主,其結果皆同一也。所以者何?爹亞士假共和之名,行專制之實,在職三十年,不務培養國本,惟汲汲為固位之計,擁兵自衛,以劫持其民。又慮軍隊之驕橫,常挑間之,使互相反目,以遂己之操縱。摧鋤異己,惟力是視。其對於愛國之士,或賄賂以變其節,或暗殺以戕其生。又好鋪張門面,用財如泥,外則廣借外債,內則橫徵暴斂,以致民窮財盡,無可控訴。吾當十年前,嘗評爹氏為並時無兩之怪傑,然固巳謂彼死之後,洪水必來,墨民將無噍類矣。[此皆吾十年(前)③評爹氏之言,嘗見於新民叢報及新大陸遊記,非今日於被敗后而始非訾之也。吾友湯覺頓亦嘗著一文述爹氏之政治罪惡,其言尤為詳盡,見國風報;湯文出版時,墨亂方始起也。]由爹氏之道以長國家,幸而托於共和之名,猶得竊據三十年,易以君主,恐其亡更早矣。

中美南美諸國亦然,歷代總統皆以武力為得位之階梯,故武(力)④相尋無巳時。共和不適,固不失為致亂之一原因;若謂此為唯一之原因,吾有以明其不然矣。若葡萄牙改共和后不免於亂,斯固然也。然彼非因亂又何以成共和?前此亂時,其國體非君主耶?謂共和必召亂,而君主即足以致治,天下寧有此論理?波斯非君主國耶?土耳其非君主國耶?俄羅斯非君主國耶?試一翻其近數十年之歷史,不亂者能有幾稔?彼曾無選舉總統之事,而亦如此,則何說也?我國五胡十六國、五代十國之時,亦曾無選舉總統之事,而喪亂慘酷一如墨美,則又何說也?凡立論者,徵引客觀之資料,不能尊憑主觀的愛憎以為去取。果爾者,不能欺人,徒自蔽耳。平心論之,無論何種國體,皆足以致治,皆足以致亂。治亂之大原,什九恆繫於政象,而不繫於國體。而國體與國情不相應,則其導亂之機括較多且易,此無可為諱也。故鄙人自始不敢妄倡共和,至今仍不敢迷信共和,與公等有同情也。顧不敢如公等之悍然主張變更國體者,吾數年來懷抱一種不能明言之隱痛深慟,常覺自辛亥(宣統三年1911年)壬子(1912年)之交鑄此一大錯,而中國前途之希望,所餘已復無幾。蓋既深感共和國體之難以圖存,又深感君主國體之難以規復,是用怵惕彷彿,憂傷憔悴,往往獨居深念,如發狂瘍。特以舉國人方皆心灰意盡,吾何必更增益此種楚囚之態?故反每作壯語,以相煦沫。然吾力已幾於不能自振矣!

徠吾請國中有心人,試取甲辰(光緒三十年,1904年)乙巳(光緒三十一年,1905年)兩年新民叢報中之拙著一覆觀之,凡辛亥(宣統三年,1911年)迄今數年間,全國民所受之苦痛,何一不經吾當時層層道破?其惡現象循環迭生之程序,豈有一焉能出吾當時預言之外?然而大聲疾呼,垂涕婉勸,遂終無福命以荷國民之嘉納,而變更國體所得之結果,今則既若是矣!

今喘息未定,而第二次變更國體之議又復起。此議起因之真相何在,吾未敢深知。就表面觀之,乃起於美國博士古德諾氏一席之談話。古氏曾否有此種主張?其主張之意何在?亦非吾所敢深知。[古氏與某英文報記者言,則謂並未嘗有此主張雲。]顧吾竊有惑者:古氏論中各要點,若對於共和君主之得失為抽象的比較,若論國體須與國情相適,若歷舉中美南美墨葡之覆轍,凡此諸義,本極普通,非有甚深微妙,何以國中政客如林,學士如鯽,數年之間,並此淺近之理論事實而無所覺識,而至今乃忽借一外國人之口以為重,吾實惑之。若曰此義非外國博士不能發明耶?則其他勿論,即如鄙人者,雖學識譾陋不逮古博士萬一,然博士令茲之大著,直可謂無意中與我十年舊論同其牙慧,特其透闢精悍尚不及我什分之一百分之一耳。此非吾妾自詩誕,坊間所行新民叢報飲冰室文集立憲論與革命(論)①之激戰新中國建設問題等,不下百數十萬本,可覆按也。獨惜吾睛不藍,吾髯不赤,故吾之論宜不為國人所傾聽耳。夫孰謂共和利害之不宜商榷,然商榷自有其時,當辛亥(宣統三年,1911年)革命初起,其最宜商榷之時也,過此以往,則殆非復可以商榷之時也。[湖口亂事繼起,正式大總統未就任,列國未承認共和時,或尚有商榷之餘地,然亦僅矣。]當彼之時,公等皆安在?當彼之時,世界學者比較國體得失之理論,豈無一著述足供參考?當彼之時,美墨各國豈皆太平宴樂,絕無慘狀呈現,以資我龜鑒?當彼之時,迂拙愚戇如鄙人者,以羈泊海外之身,憂共和之不適,著論騰書,淚枯血盡。[吾生平書札不存稿,今無可取證;然得吾書者當自知之。吾當時有詩云:“報楚志易得,存吳計恐疏。”又云:“茲括安可觸,弛恐難復張。”又云:“讓皇居其所,古訓聊可式。”自餘則有數論寄登群報也。]而識時務之俊傑,方日日以促進共和為事,謂共和為萬國治安之極軌,謂共和為中國歷史所固有也。嗚呼!天下重器也,可靜而不可動也,豈其可以翻覆嘗試,廢置如奕棋?謂吾姑且自埋焉,而預計所以自抇之也。譬諸男女婚媾,相攸伊始,宜慎之又慎,萬不可孟浪以失身於匪人。倘蹈危機,則家族親知,臨事犯顏以相匡救,宜也。當前此饒有選擇餘地之時,漫置不省,相率慫恿,以遂苟合。及結褵已歷年所,乃日聒於其旁曰,汝之所天,殊不足以仰望而終身也。愛人以德,宜如是耶?夫使共和而誠足以亡國也,則須知當公等興高采烈以提倡共和促進共和之日,即為陷中國於萬劫不復之時。諺有之:“既有今日,何必當初?”人生幾何,造一次大罪孽猶以為未足,忍又從而益之也!夫共和之建,會幾何時,而謀推翻共和者,乃以共和元勛為之主動;而其不識時務,猶稍致留戀於共和者,乃反在疇昔反對共和之人。天下之②怪事,蓋莫過是;天下之可哀,又莫過是也。

今之論者則曰:與其共和而專制,孰若君主而立憲。夫立憲與非立憲,則政體之名詞也;共和與非共和,則國體之名詞也。吾儕平昔持論,只問政體,不問國體。故以為政體誠能立憲,則無論國體為君主為共和,無一而不可也,政體而非立憲,則無論國體為君主為共和,無一而可也。國體與政體,本截然不相蒙。謂欲變更政體,而必須以變更國體為手段,天下寧有此理論?而前此論者謂君主決不能立憲,惟共和始能立憲[吾前此與革命黨論戰時,彼黨持論如此];今茲論者又謂共和決不能立憲,惟君主始能立憲,吾誠不知其據何種理論以自完其說也。吾今請先輿論者確定立憲之界說,然後徐察其論旨之能否成立。所謂立憲者,豈非必有監督機關與執行機關相對峙,而政權之行使常蒙若干之限制耶?所謂君主立憲者,豈非以君主無責任為最大原則,以建設責任內閣為必要條件耶?既認定此簡單之立憲界說,則更須假定一事實以為論辯之根據。吾欲問論者以將來理想上之君主為何人?更質言之,則其人為今大總統耶?抑於今大總統以外而別熏丹穴以求得之耶?[今大總統不肯帝制自為,既屢次為堅決之宣言,今不過假定以資辯論耳,不敬之罪吾所甘受也。]如曰別求得其人也,則將置今大總統於何地?大總統盡瘁國事既久,苟自為計者,豈不願速釋此重負,頤養林泉。試問我全國國民能否容大總統以自逸?然則將使大總統在虛君之下而組織責任內閣耶?就令大總統以國為重,肯降心相就,而以全國託命之身,當議會責任之沖,其危險又當何若?是故於今大總統以外別求得君主,而謂君主立憲即可實現,其說不能成立也。如曰即戴今大總統為君主也,微論我大總統先自不肯承認也,就令大總統為國家百年大計起見,甘自犧牲一切,以徇民望,而我國民所要求於大總統者,豈希望其作一無責任之君主?夫無責任之君主,歐美人常比諸受豢之肥腯耳,優美崇高之裝飾品耳。以今日中國萬急之時局,是否宜以如此重要之人,投諸如此閑散之地?藉曰今大總統不妨為無責任之君主也,而責任內閣之能否成立能否適用,仍是一問題。非謂大總統不能容責任內閣生存於其下也,現在國中欲求具此才能資望之人,足以代元首負此責者,吾竟苦未之見。蓋今日凡百艱鉅,非我大總統自當其沖,其誰能理?任擇一人而使之代大總統負責,微論其才力不逮也,而威令先自不行。昔之由內閣制而變為總統制,蓋適應於時勢之要求,而起廢之良藥也。今後一兩年間之時勢,豈能有以大異於前?而謂國體一更,政制遂可隨之翻然而改,非英雄欺人之言,即書生迂闊之論耳。是故假定今大總統肯為君主,而謂君主立憲即可實現,其說亦不能成立也。

吾友徐佛蘇③當五六年前常為我言,謂:“中國勢不能不革命,革命勢不能不共和,共和勢不能不亡國。”吾至今深味其言;欲求所以祓此妖讖者,而殊苦無術也。夫共和國體之難以圖存,公等當優能言之矣;吾又謂君主國體之難以規復者,則又何也?蓋君主之為物,原賴歷史習俗上一種似魔非魔的觀念以保其尊嚴;此種尊嚴自能於無形中發生一種效力,直接間接以鎮福此國。君主之可貴,其必在此。雖然尊嚴者不可褻者也,一度褻焉,而遂將不復能維持。譬諸范雕土木偶,名之曰神,升諸閎殿,供諸華籠,群相禮拜,靈應如響;忽有狂生拽倒而踐踏之,投諸溷牏,經旬無朕,雖復升取以重入殿籠,而其靈則已渺矣。自古君主國體之國,其人民之對於君主,恆視為一種神聖,於其地位,不敢妄生言思擬議。若經一度共和之後,此種觀念遂如斷者之不可復續。試觀並世之共和國,其不患苦共和者有幾,而遂無一國焉能有術以脫共和之軛。就中惟法國共和以後,帝政兩見,王政一見,然皆不轉瞬而覆也,則由共和復返於君主其難可想也。我國共和之日,雖曰尚淺乎,然醞釀之則既十餘年,實行之亦既四年。當其醞釀也,革命家醜詆君主,比諸惡魔,務以減殺人民之信仰,其尊嚴漸褻,然後革命之功乃克集也。而當國體驟變之際與既變之後,官府之文告,政黨之宣言,報章之言論,街巷之談說,道及君主,恆必以惡語冠之隨之,蓋尊神而入溷牏之日久矣。今微論規復之不易也;強為規復,欲求疇昔尊嚴之效,豈可更得?複次,共和后規復君主,以舊王統復活為勢最順。使前清而非有種族嫌疑,則英之查理第二,法之路易第十八,原未嘗不可出現於我國;然滿洲則非其倫也。若新建之皇統,則非經若干年之艱難締構,功德在民,其克祈永命者希矣。是故吾數年來獨居深念,亦私謂中國若能復返於帝政,庶易以圖存而致強。而欲帝政之出現,惟有二途:其一則今大總統內治修明之後,百廢俱興,家給人足,整軍經武,嘗膽卧薪,遇有機緣,對外一戰而霸,功德巍巍,儀兆敦迫,受茲大寶,傳諸無窮。其二則經第二次大亂之後,全國鼎沸,群雄割據,剪滅之餘,乃定於一。夫使出於第二途耶,則吾儕何必作此祝禱?果其有此,中國之民無孑遺矣;而戡定之者,是否為我族類,益不可知,是等於亡而已。獨至第一途,則今正以大有為之人居可有為之勢,稍假歲月,可冀旋至,而立有效。中國前途一線之希望,豈不在是耶?故以謂吾儕國民之在今日,最宜勿生事以重勞總統之僅慮,俾得專精壹慮,為國家謀大興革,則吾儕最後最大之目的,庶幾有實現之一日。今年何年耶?今日何日耶?大難甫平,喘息未定;強鄰脅迫,吞聲定盟;水旱癘蝗,災區偏國,嗷鴻在澤,伏莽在林。

在昔哲后,正宜撤懸避殿之時,今獨何心,乃有上號勸進之舉?夫果未熟而摘之,實傷其根;孕未滿而催之,實戕其母。吾疇昔所言,中國前途一線之希望,萬一以非時之故,而從茲一蹶,則倡論之人,雖九死何以謝天下?願公等慎思之。詩曰:“民亦勞止,汔可小息。”自辛亥(宣統三年,1911年)八月迄今未盈四年,忽而滿洲立憲,忽而五族共和,忽而臨時總統,忽而正式總統,忽而制定約法,忽而修改約法,忽而召集國會,忽而解散國會,忽而內閣制,忽而總統制,忽而任期總統,忽而終身總統,忽而以約法暫代憲法,忽而催促制定憲法。大抵一制度之頒行之平均不盈半年,旋即有反對之新制度起而摧翻之,使全國民彷徨迷惑,莫知適從,政府威信,掃地盡矣。今日對內對外之要圖,其可以論列者不知凡幾。公等欲盡將順匡救之職,何事不足以自效?何苦無風鼓浪,興妖作怪,徒淆民視聽,而詒國家以無窮之戚也!

吾言幾盡矣,惟更有一二義宜為公等忠告者:公等主張君主國體,其心目中之將來君主為誰氏,不能不求公等質言之。若欲求諸今大總統以外耶?則今大總統朝甫息肩,中國國家暮即屬纊,以公等之明,豈其見不及此?見及此而猶作此陰謀,寧非有深仇積恨於國家,必絕其命而始快?此四萬萬人所宜共誅也。若即欲求諸今大總統耶?今大總統即位宣誓之語,上以告皇天后土,下則中外含生之儔實共聞之。年來浮議漸興,而大總統偶有所聞,輒義形於色,謂無論若何敦迫,終不肯以奪志。此凡百僚從容瞻覲者所常習聞,即鄙人固亦歷歷在耳。而馮華甫上將①且為余述其所受誥語,謂巳備數椽之室於英倫,若國民終不見舍,行將以彼土作汶上。由此以談,則今大總統之決心可共見也。公等豈其漫無所聞,乃無端而議此非常之舉耶?設念及此,則侮辱大總統之罪,又豈擢髮可數?此亦四萬萬人所宜共誅也。

複次,公等曾否讀約法?曾否讀暫行刑律?曾否讀結社集會法?曾否讀報律?會否讀一年來大總統關於淆亂國體懲儆之各申令?公等又曾否知為國民者應有恪遵憲典法令之義務?乃公然在輦轂之下,號召徒眾,煽動革命[凡謀變更國體則謂之革命,此政治學之通義也]。執法者憚其貴近,莫敢誰何;而公等乃益白盡橫行,無復忌憚。公等所籌將來之治安如何,吾不敢知;而目前之紀綱,則既被公等破壞盡矣。如曰無紀綱而可以為國也,吾復何言;如其否也,則請公等有以語我來。且吾更有願為公等進一解者,公等之倡此議,其不願徒托諸空言甚明也,其必且希望所主張者能實見施行。更申言之,則希望其所理想之君主國體,一度建設,則基業永固,傳諸無窮也。夫此基業果遵何道始能永固以傳諸無窮?其必自國家機關令出惟行,朝野上下守法如命。今當開國承家伊始,而首假塗於犯法之舉動以為資,譬諸欲娶婦者,橫挑人家閨闥以遂苟合,曰但求事成而節操可毋沾沾也;則其既為吾婦之後,又有何詞以責其不貞者?令在共和國體之下,而曰可以明目張膽集會結社以圖推翻共和;則他日在君主國體之下,又曷為不可以明目張膽集會結社以圖推翻君主?使其時復有其他之博士提出別種學說,有其他之團體希圖別種活動,不知何以待之?詩曰:“毋教猱升木,如塗塗附。”謀國者而出於此,其不智不亦甚耶?孟子曰,“君子創業垂統,為可繼也。”以不可繼者詔示將來,其不祥不亦甚耶?昔干令升作晉紀總論,推原司馬氏喪亂之由,而歡其創基植本異於三代。陶淵明之詩亦曰:“本不植高原,今日復何悔?”嗚呼!吾觀於今茲之事,而隱憂乃無極也。

附言:吾作此文既成后,得所謂籌安會者寄示楊度氏所著君憲救國論,偶一翻閱,見其中有數語云:“蓋立憲者,國家有一定之法制,自元首以及國人,皆不能為法律外之行動。賢者不能逾法律而為善,不肖者亦不能逾法律而為惡。”深嘆其於立憲精義,能一語道破。惟吾欲問楊氏所長之籌安會,為法律內之行動耶?抑法律外之行動耶?楊氏賢者也,或能自信非逾法律以為惡,然得毋已逾法律以為善耶?嗚呼!以昌言君憲之人,而行動若此,其所謂君憲者,從可想耳,而君憲之前途,亦從可想耳。

孟子曰:“予豈好辯哉?予不得巳也。”以生平只問政體不問國體如鄙人者,曷為當前此公等第一次主張變更國體時而嘵嘵取厭?當今日公等第二次主張變更國體時而復嘵嘵取厭?夫變更政體,則進化的現象也,而變更國體,則革命的現象也。進化之軌道恆繼之以進化,而革命之軌道恆繼之以革命,此征諸學理有然,征諸各國前事亦什九皆然也。是故凡謀國者必憚言革命,而鄙人則無論何時皆反對革命,今日反對公等之君主革命論,與前此反對公等之共和革命論,同斯職志也。良以中國今日當元氣雕敝及汲顧影之時,竭力栽之猶懼不培,並日理之猶懼不給,豈可復將人才日力耗諸無用之地,日擾擾於無足重輕之國體,而阻滯政體改革之進行?徒阻滯進行,猶可言也;乃使舉國人心皇皇,共疑駭於此種翻雲覆雨之局,不知何時焉而始能稅駕,則其無形中之斫喪,所損失云何能量?詩曰:“嗟我兄弟,邦人諸友,莫肯念亂,誰無父母!”嗚呼!論者其念之哉,其念之哉!

緊鑼密鼓,準備黃袍加身的袁世凱加緊了對輿論的控制。1月,他通令各地政府派員進駐當地郵局,檢查往來郵件,發現反袁報紙、書刊,立即沒收。2 月,湯薌銘在湖南頒布《檢查報紙條例》。春天,別號“吳虎頭”的北京《國風報》主筆吳鼐、原北京《民主日報》總編輯仇亮,因反袁先後被槍殺。6月8日,袁世凱政府內務部下令查禁《救國急進會宣言》、《救亡根本談》、《紀念碑小說》、《中國白話報》、《愛國晚報》、《救亡報》、《五七報》、《公論報》等報刊小冊子。7月10日,袁政府頒布修正後的《報紙條例》,僅從35條減為34條,內容並無什麼變化。8月23日,“籌安會”出籠,帝制熱甚囂塵上。9月8日,袁世凱發布命令,禁止報紙刊載議論國體的文電。湖南、廣東等地無不秉承袁世凱的旨意,嚴禁議論國體。反對帝制的報紙受到嚴重摧殘,北京只剩下20家報紙、上海倖存5家,漢口只有2家,全國報紙銷量從4200萬份下降為3900萬份。

但這並不表明言論界都已屈從於袁氏的淫威。8月10日,北京《亞細亞報》發表袁世凱政治顧問古德諾(FrankJohnsonGoodnow)的《共和與君主論》,傳達出袁世凱試圖稱帝的信號。十天以後(8月20日),梁啟超就在上海《大中華》月刊發表了明確反對稱帝的雄文《異哉所謂國體問題者》。《申報》、《時報》等大報迅速轉載,風行一時,在全國激起強烈反響。

9月3日,《申報》在顯著位置刊出《本館啟事》,“秉良心以立論,始終如一”,拒絕袁世凱的收買,表明了反對帝制的立場。9月6日,倉皇離京的名記者黃遠生在《申報》刊出啟事,拒絕擔任《亞細亞日報》上海版總撰述。9月7日,《時報》發表評論《梁任公》,為他的《異哉所謂國體問題者》大聲叫好。

9月10日,“以贊助帝制運動為宗旨”的《亞細亞日報》上海版創刊當天,就收到讀者勒令停刊的警告信。第二天,即遭炸彈襲擊。

10月10日在上海創刊的《中華新報》“只求公理正義所在,不為金錢勢力所傾”,張季鸞等執筆人無不以傳達“真正民意”、“忠言報國”自期,反袁自在意中。11月3日,內務部禁止《中華新報》在租界以外“出賣散布”。10月19日,廣州《覺魂報》因為批評帝制遭查封,四名編輯被傳訊。處在上海租界的《時事新報》也因此被袁政府禁止郵遞,從10月23日起不準銷往外埠,並撤銷訪電執照。10月下旬,廣東的龍濟光下令組成檢查所,對各報稿件進行預檢。 11月7日,袁記《著作權法》出台。這一年,還公布了中國第一部涉及無線電和廣播的《電信條例》。11月12日,袁政府通令各省,嚴禁革命黨人的報刊印刷品從海外進入內地。11月22日,何海鳴在上海《愛國報》發表社論《失態之政府》,指責袁政府為“叛國之萬惡政府”。29日,上海法租界巡捕房查封《愛國報》日晚刊,主筆王血痕被押送會審公廨“訊辦”,發行人簡書等潛逃。同月,廣州《通報》因為發表反對帝制的消息被封禁,主筆朱通儒遭通緝。