鷹擊-18反艦導彈

一型亞超音速結合遠程反艦巡航導彈

鷹擊-18反艦導彈(英文:YJ-18 Anti-ship cruise missile ,北約代號:CH-SS-NX-13 ,代號:YJ-18/yingji-18),是中國人民解放軍裝備的一型亞超音速結合遠程反艦巡航導彈。

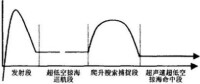

鷹擊-18反艦導彈在作戰過程中,採用亞音速-超音速結合的彈道,具有很高突防概率和命中率,極大增大對方實施攔截的難度,裝備后將會提高中國海軍的制海作戰實力。

鷹擊-18反艦導彈自20世紀90年代中期由中國航天科工集團三院開始研製,2013年左右定型,2014年左右服役。鷹擊-18反艦導彈和俄羅斯的俱樂部導彈十分相似,因此被稱為中國版的“俱樂部”導彈。

中國反艦導彈

20世紀70年代,中國又研製了第一代空射型鷹擊-6反艦導彈和第二代通用型鷹擊-8反艦導彈,其中鷹擊-8導彈採用固體火箭發動機,性能接近法國“飛魚”MM38導彈,在該彈基礎上發展的改用渦輪噴氣發動機的外貿出口型C-802反艦導彈大量外銷。

20世紀末21世紀初,以C-802導彈為基礎改進研製的鷹擊-83反艦導彈成為中國海軍艦艇的第三代主力反艦導彈。此外,中國還以長劍-10巡航導彈和鷹擊-6導彈為基礎研製了鷹擊-62反艦導彈,該彈類似美國“戰斧”,射程在300千米以上,戰鬥部達到450千克,主要裝備在052C型驅逐艦,並且在岸防反艦導彈部隊中逐漸取代老舊的上游-2反艦導彈。

俄羅斯3M-54巡航導彈

3M-54巡航導彈-91RE1潛射型

1998年,中國航天科工集團三院在學術研究中提出了亞超結合反艦導彈的發展概念,並討論了與超音速導彈相比的優劣勢,並且提出兩者結合的理論。

2000年前後,中國航天科工集團三院開始立項研製新一代反艦導彈,總設計師為朱坤。

2004年,新一代反艦導彈正式立項,同年5月,中國通過引進俄羅斯636M型潛艇,也隨之購買了3M-54E導彈。

2013年,新一代反艦導彈正式定型為鷹擊-18反艦導彈。鷹擊-18反艦導彈可以垂直/共架/熱發射,因此已經發展了多個型號,包括最初的鷹擊-18艦艦發射型、鷹擊-18A艦艦垂直發射型,鷹擊-18B潛艦發射型,還有岸艦型,同時還發展了潛射和艦射的遠程對陸巡航導彈型號。

3M-54巡航導彈系列型號

鷹擊-18導彈集成3M-54“俱樂部”導彈的各項優點,克服了中國在役的各型導彈的缺陷,同時保持了優勢,具備了“水下發射、亞超結合”的特性。鷹擊-18導彈採用了比3M-54導彈更加先進的的特性,採用了數字化、自動化、智能化的飛行控制和引導技術,提高了導彈的“智能化”程度,使導彈攻擊目標的效率更高,抗電子干擾能力強,並非簡單仿製。鷹擊-18導彈彈長超過8米,彈重超過2噸,重量類似戰斧巡航導彈或者鷹擊-62導彈,為重型反艦導彈,為其提高射程和威力提供了空間。

鷹擊-18反艦導彈

華羅庚號試驗艦上的鷹擊-18發射裝置

鷹擊-18導彈攻擊模式圖

| 彈體參數 | |

| 彈長 | 大於8米 |

| 彈徑 | 小於0.53米 |

| 翼展 | / |

| 彈重 | 大於2噸 |

| 戰鬥部 | 約140-160千克(一說200-250千克) |

| 導彈射程 | 約400千米(一說540千米) |

| 最大速度 | 約0.8馬赫(巡航段) 約2.5-3馬赫(末端突防) |

| 巡航高度 | 最低約5米 |

| 制導方式 | 中繼慣性+末段主動雷達制導方式,巡航期間利用數據鏈對導彈進行修正 |

| 動力裝置 | 固體火箭助推器+小型彈用渦扇發動機+固體火箭發動機 |

| 發射方式 | 海基艦射和潛射,可空基和陸基 |

鷹擊-18反艦導彈發射

鷹擊-18反艦導彈作為一種重型反艦導彈,可以提高大型水面艦艇的攻擊力,尤其是在中國052D型驅逐艦上採用了導彈全部垂直發射的設計,更加適合裝備鷹擊-18導彈的垂直發射型號。中國海軍的“華羅庚”號試驗艦上也出現了鷹擊-18的傾斜式發射箱,未來所有大中型水面作戰艦艇將換裝鷹擊18導彈,將會提高中國海軍與擁有大量重型水面艦艇的對手作戰時獲勝的機會。

鷹擊-18反艦導彈完美地解決了反艦導彈超音速和亞音速的矛盾,美國海軍情報部門曾評估這種導彈為“最接近完美的反艦導彈”。但該彈也有自己的缺點,首先是結構複雜,成本高,由於比普通導彈多一級發動機,所以結構要比單純亞音速或者超音速反艦導彈要複雜的多。導彈長度超過8米,限制了在潛艇上垂直發射,只能在大中型水面艦艇上應用。(騰訊網)

鷹擊-18反艦導彈可以系列化發展,逐漸替代中國現有的各型反艦導彈,統一反艦武器型號,提高了通用性,簡化了後勤保養標準。

徠鷹擊-18反艦導彈的廣泛部署和遠射程,將增強中國對美國海軍水面艦艇實施多向立體導彈攻擊的能力。這種攻擊將對艦載防禦系統構成嚴峻的挑戰,而且鷹擊-18的超音速衝刺能力使得一些導彈最終會突破美國艦艇導彈防禦系統的可能性進一步增大。中國擁有各種類型的反艦導彈,可在近海及其以外海域具備多層反介入能力,而鷹擊-18隻是其中的一個型號。在美國的一些中國軍事問題專家看來,中國不斷增強的反艦巡航導彈實力,也意味著突破美國海軍防禦體系的可能性越來越大。