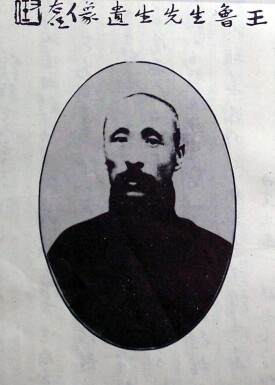

王世鏜

中國近代書法家

王世鏜(1868--1933年),字魯生,中年號積鐵子,晚年號積鐵老人,天津人。中國近代著名書法家。幼習經史、詞章,資秉高邁,後任陝西鎮巴、西鄉縣知事。平生精研書法,治學嚴謹,於章草、今草的演變及不同特點有獨到研究。編著並書《稿訣集字》,原石刻現陳列於漢中市博物館內。著有《書訣》、《論草書今章之故》、《王世鏜先生翰墨》等。

王世鏜

王世鏜字作

王世鏜字作

民國二十二年(1933)仲春的一個中午,陽光明媚,時任國民政府監察院院長的于右任先生,獨自一人散步來到南京市區瞻國路的古董店觀賞字帖。此店歷史悠久,集古齋收藏各種字帖,內容十分豐富。店主叫張熙園,已近七十歲的老人,待人誠實,談吐風雅,和藹可親。店主張熙園見於右任先生正在翻閱古書字帖時,便連忙遞給他一本《章草千字文》字帖。于右任接過此帖翻了幾頁,想放下,張熙園老人站在他身旁,問此書是什麼朝代的?于右任說,看此字帖至少是宋朝人所寫的。張熙園讓他再往後看,于右任繼續往後翻,他翻到末頁出現了“中華民國十年九月,陝西省漢中道鎮巴縣知事,津門王世鏜書”的字樣,頓時,于右任先生頗為驚訝地說:“從此帖看,這人不僅擅長章草,而且深通漢魏六朝書法,確是當代高手。我願以師禮邀聘此人,但不知他住哪裡?”.張熙園老人從他書桌上取了一個信封給於右任看。他念信封:“陝西省漢中道南鄭(今漢中市)蓮花池九號王世鏜寄,”他說:“熙園,君子有成人之美,不知你能玉成此事否?”熙園老人說,你是否要我寫信給王,先事疏通呢?于右任說:“信去人不去,未免太簡慢了,能否勞你大駕親赴漢中一行,代我致邀請之誠。”此時,張熙園店主便愉快答應下來。次日,于右任先生親自送來一千六百元,並說:“五百元作為你往返路費,五百元補償你營業的損失,下餘六百元請奉上王世鏜先生作贄敬之禮。”熙園店主便自京啟程,乘火車北上洛陽和同業兌換了貨品.遊覽了香山、龍門,又乘火車到陝州觀音堂,換乘馬車到達西安,遊覽了碑林,下榻於西安同業安善堂,兌換了貨品,再乘馬車經鳳翔到寶雞,又換坐滑竿越秦嶺過鳳縣南下漢中。沿途飽賞洛陽龍門造像、褒斜棧道石門珍刻,買了一些漢魏十三品.夜宿土地廟。次日下山經過秤鉤灣時,見山坳有茅屋三間,門楹上刻著民初漢中書法家周夢麟寫的王體對聯一副“閉戶藏星月,開窗納野雲。”轉一個彎,路旁有七間鋪面的草房,檐前懸掛三尺長方燈籠,四麵糊有白紙,上寫:“仕宦行台,客商家園,未晚先投二十八,雞鳴早看三十三”等字樣。門框對聯:“雞鳴茅店月,人跡板橋霜”卻是與王世鏜齊名的書法家、西蜀文成郁寫的魏鄭文公體。眼見這些風雅景緻,荒村雨露,野店風露的情景就在鼻尖,真令人如醉如痴。在褒城郵局寄了貨物,稍事休息,正午到達漢中市蓮花池(原為明瑞王朱常浩王府花園遺址)東南角畔王世鏜先生住宅處,見到了積鐵老人王世鏜,說明來意,奉上于右任的手書與贄禮。王世鏜對張熙園先生遠道而來,十分熱情,留熙園住他家。經數日把家事安排就緒后,就同長子霞五、愛女霞雲與張熙園先生一道啟程赴京,到達南京下關后,暫在臨江春飯店下榻,即用電話通知于右任先生。次日七時,于右任親自把世鏜父子接進他公館,盛宴款待,口稱王世鏜為老師,王世鏜肅然起立說:“先生與魯生(世鏜之字)年雖相若,但魯生德望過淺,謬許朋輩已屬僭越,請直呼世鏜為宜。”于右任說:“恭敬不如從命,我倆人就結為良友吧。”意將王世鏜留住於府,不幾日,就薦舉王世鏜先生為南京國民政府監察院秘書。王世鏜任職數日後,甚感生活不便,更不習慣。一天,王世鏜對於右任說:“瞻園路古董店雲集,我想住在那裡,以便搜集書法、文學資料,進德修業。”于右任知其隱衷(王有煙癖,不便久居官府邸),不便強留,就託人給王租了對門三間廈房。住了兩個月,國民政府監察院給他發下簡任三級秘書的任命狀。王世鏜每月只到監察院去幾次,月薪三百元。從此,于右任常與王世鏜談詩論文,交流書法,結為摯友。誰知王世鏜得遇於公僅僅七月,就突染疾病不起,經多方醫治無效,於同年12月4日病逝。于右任先生十分悲痛,與之治喪,安葬在南京牛頭山娃娃橋畔。墓碑刻著:“大書法家王世鏜先生之墓,世愚弟于右任敬書。”

王世鏜童多摹龍門石刻,喜其古拙博大之風。及至陝南,游褒斜,撫摩崖,

王世鏜畫作

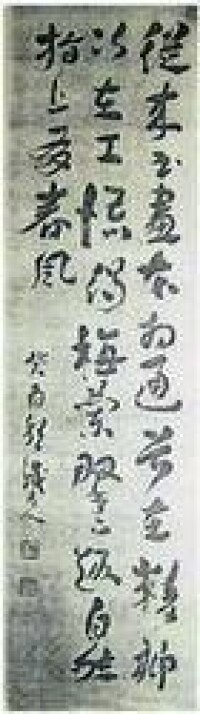

論草書章今之故

草書之有章、今,由於時代風氣所致,其精神獨到處,皆足冠絕群英,各適一塗,謂互有短長則可,謂孰為優劣則不可也。然今出於章,習今而不知章,是無規矩而強求方圓,未見其可也。石氏《草字稾》搜羅雖富、不入章草一字,來免數典忘祖。

王世鏜字作

今欲速,速貴能留,留則罕失;章欲緩,緩貴能走,走則不滯。今收筆故抑,抑便就下;章收筆故揚,揚便截上;用意不同,取勢自異。今多用之尋常酬答,章輒用之鄭重文牘;所謂章草者,以草書用之章程奏事也。漢章帝詔章奏許用草書,上好下甚,遂成風氣,觀帝書是何修整,顧以下呈上而敢縱越耶?故其一種敬穆之氣,流露行間,元非忩遽可為。蓋今草任筆興所致,不害為佳;章奏必平心靜氣而為之,尚恐有失規矩而不易識,此根本上之殊點也。《筆陣圖》、《書譜》疑之,然其言可藉資考證。如《羲之題后》雲;草書亦復須篆勢、八份、古隸相雜,亦不得急,令墨不入紙;若急作,意思淺薄而筆即直過,唯有章草。噫!此殆欲尊重今草波及章草耳。夫章雖曰急就,又豈得令墨不入紙耶?謂[意思淺薄],[筆即直過],亦非具體之論,抽象言之。淺近白事、章程書,令人易曉,輒或有之,上奏可乎哉!或者謂漢時止有此體,《閣帖》《知汝》等書,在漢時不多見,為子敬、長史以虎邱作據。而張懷瓘《書斷》乃云:章草之字區分,張芝變為今草,加其流速,上下牽連,則今草始於芝,而章草為古草矣。試觀其一波三折,決非顛狂一往直前之概可比,不唯長史不能到,子敬亦膛乎望塵。不過此體書不適於奏章爾,雖詔許用,必通行已久,人多能作易識,不則又豈可強致耶?晉人今草雖不便章奏,然未有不本於章草者,假令彼時章奏許用,必不至於顛狂,蓋祥金無能躍冶也。彼時已成為一種美術,人人矜重之,觀止矣。蔑以復加矣。至唐人止重晉書,少章草一層工夫,翻欲出奇制勝,故流於顛狂,不可矜式。有學識者,多致力於行書,唐則有顏真卿,開宋四家,而蘇為冠,然偶作大草,每苦於無根底而失規模,少有能知其故者矣。行書由唐至明、清,亦云觀止,欲外此三者,再別創一體,皆自困之道,不則野狐禪耳!故唐人有一種書,不章不今,意在兼取,字體一律而不牽連,筆畫一致而無波磔,一字一筆,如繩盤旋,略無姿勢,既非難作,又不易識、兩失章今之旨,強欲自成一家,絕無精神可貴之處。類此者,皆由於不知其層纍曲折,梢用功力,便欲外古人,異前程,而奇觚一新,予雖不敏,思過半矣。不甘為時代所汩沒,特感功力未至,乃病臂不任書,又困於時地,交通不便,少有同志研究,而今老矣。嘗有詩云:[佉盧飛舞遍人間,片假亦從東海還;赴急原非無國字,漢章雅命令重頒。]意在斯乎!意在斯乎!既著《急就考正》復為此論,非敢問世,聊示后昆,俾知所致力雲爾!

民國二十二年癸酉仲春積鐵老人王世鏜作