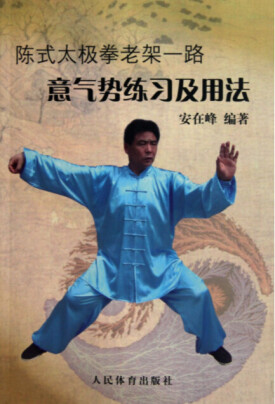

陳式太極拳老架一路

太極拳

陳式太極拳 又分老架和新架兩種,老架是清初陳王廷所創,原有 5個套路,又名十三勢,另有長拳一百單八勢 1套,炮捶1套。

從陳王廷起,經過300多年的傳習,積累了不少經驗,對原有拳套不斷加工提煉,終於形成了近代所流傳的陳式太極拳第 1路和第2路拳套。這兩套拳動作都是經過精心編排的,其速度和強度不同,身法、運動量和難度也不盡相同,但都符合循序漸進和剛柔相濟的原則。

明洪武五年(公元1372年)朱元璋下令由山西省洪洞縣向懷慶府屬地移民。移民中有一青年名叫陳卜,祖籍本在山西澤州郡東土河村,時因家鄉連年遭災,逃荒到洪洞,與妻兒一起被裹入移民隊伍帶入懷慶府境內,在溫縣城東北10公里處落了腳,將此村取名陳卜庄。由於陳卜庄地勢低洼,常受澇災,明洪武七年,陳卜合家造成往常陽村。此村位於陳卜庄東南、西清風嶺上,南臨黃河,北負一嶺,旱澇保收。因其西有柿溝,東有趙溝,北有正北溝,三面環溝,隨著陳氏家族人丁繁衍,常陽村易名為陳家溝,直至建國后陳家溝所用的婚喪嫁娶用具上還寫著“古常陽”的字型大小。陳家溝 距今溫縣縣城正東約5公里,仍以陳姓為主,村中居民現達2600餘人。

陳氏始祖陳卜全家定居清風嶺上的常陽村后,勤勞耕作,興家立業,為了保衛桑梓不受地方匪盜危害,精通拳械的陳卜在村中設立武學社,傳授子孫習拳練武。

陳式太極拳老架一路教材

陳王庭(約1509年)又名陳奏庭,系明末文癢生、清初武癢生,文武雙全,曾隻身闖玉帶山,勁阻登封武舉李際遇叛亂,為清廷在山東平定盜匪立過戰功,在河南、山東負有盛名卻不被清廷重用。陳王庭報國無門,收心隱退,在耕作之餘,依據自己祖傳之一百單八式長拳,博採眾家精化,結合易學上有關的陰陽五行之理,並參考傳統中醫學中有關經絡學說及導引、吐納之術,發明創造出了一套具有陰陽相合、剛柔相濟的新型拳術,包括太極拳五路、炮捶一路、雙人推手及刀、槍、棍、劍、鐧、雙人粘槍等器械套路。從現有的陳王庭的《長短句》中,可以了解當時的一些情況:“嘆當年,披堅執銳,掃蕩群氛,幾次顛險!蒙恩賜,枉徒然,到而今年老殘喘。只落得《黃庭》一卷隨身伴,閑來時造拳,忙來時耕田,趁餘閒,教下些弟子兒孫,成龍成虎任方便。欠官糧早完,要私債即還,驕諂勿用,忍讓為先。人人道我憨,人人道我顛,常洗耳不彈冠。笑殺那萬戶諸侯,兢兢業業,不如俺心中常舒泰,名利總不貪參透機關,識彼邯鄲,陶情於漁水,盤桓乎山川,興也無干,廢也無干。若得個世境安康、恬淡如常,不悔不求,哪管他世態炎涼,成也無關,敗也無關。不是神仙誰是神仙?”。陳王庭老年能夠造拳,還與一個叫蔣發的武林高手是分不開的。王庭公早年闖玉帶山李際遇山寨時,曾結識李際遇部下一名戰將蔣發,此人武藝也相當精湛,傳說腳快如飛,可百步追兔。李際遇被清政府鎮村后,蔣發落難投奔了陳王庭,以陳王庭為友為師,自己甘願為仆為徒,關係甚密,使陳王庭造拳有了切磋的對手,新造太極拳可以在實踐中得以檢驗,不斷修正。

陳氏第九世傳人陳王庭創造陳式太極拳的理論來源有四:

1、把拳術與易學的陰陽五行之變化相結合

人體是一個不斷運動著的有機整體,易學認為,自然界一切事物的運動,無一不是陰陽的對立統一。人的生命運動,其本身就是陰陽對立雙方,在不斷的矛盾運動中取得統一的過程。

易學認為,凡是屬於溫熱的、上升的、明亮的、興奮的、輕浮的、活動的等方面的事物或現象,統屬於陽的範圍;凡是屬於寒冷的、下降的、晦暗的、抑制的、靜止的待方面的事物或現象,統屬於陰的範疇。而太極拳就順從陰陽變化之理,在一招一勢運作之中,陰中含陽,陽中具陰,陰陽互變,相輔而生。

2、把拳術與中醫學中的導引、吐納等理論相結合,將氣功運用於拳術之中

中醫學中的導引是中國古代醫學家們發明的一種養生術。主要是通過呼吸仰俯,手足屈伸的形體運動,使人體各部血液精氣流通無阻,從而促進身體的健康。

導引在太極拳中的應用即把意與形相結合,使心臟生理正常,從而引導血氣於身暢通。中國古代醫學家認為,心為神之居,主掌血脈運行,對人體各個臟腑均有重要的調節作用,是人類生命活動的主宰,人人身上最重要的臟器,位於五官之首。五臟主藏精氣論中以心藏神,肺藏魄,肝藏魂,腎藏志,脾藏意。人體全身的血液依賴於心髒的推動作用才可以輸送到全身各個部位。因此,陳王庭在創造太極拳時,把始祖陳卜所傳授下來的一百單八勢長拳等狀術與中醫的導引相結合,在周身放鬆的條件下,使形體的運動符合併且能夠促進血液的循環。演練太極拳可使心氣旺盛,心血充盈,脈道通利,心主血脈的一切功能正常發揮,血液在脈管內正常運行,起到練拳養生的作用。否則,會使演練者氣血不足,引起推動血液運行循環的力量減弱,脈道堵塞,產生病變,不利於演練者的身體健康。吐納,也是中國古代醫學家們所發明的一種養生術。吐,即從口中吐出,意為呼氣和吸氣;納,即收入,意為吸氣,由鼻孔而入。吐納術就是呼吸之術,通過口吐濁氣,鼻及清氣,吐故納新,服食養身,使形神相親,表裡俱濟。

肺臟主掌呼吸之氣,呼吸功能是人體重要的生理功能之一。人體在一生之中,需要不停地進行新陳代謝,在新陳代謝過程中,要消耗掉大量的清新之氣(即氧氣),產生出大量的濁氣(即二氧化碳)。吸進氧氣,排出二氧化碳全靠肺的呼吸、吐納功能。

太極拳把拳術著勢的形體運動與吐故納新相結合,首先保證形體運動不能妨礙人體的肺臟呼吸運動,以保障肺臟機能正常發揮,新陳代謝自然進行。其次,通過拳術著勢的形體運動來促進人體內部宗氣的形成。所謂宗氣,與叫大氣,是相對於先天元氣而論的後天之氣,是人之生命根本。宗氣的功能就是推動肺的呼吸和心血在脈管內的運動。宗氣主要是由肺臟吸入的自然界之清氣與脾胃所化生的水谷精微之氣相結合而成,集聚於胸中,稱作上氣海,是全身之氣運動流行的本始。第三,通過拳術著勢的形體運動來促進人體宗氣的分佈,在心臟、肺臟的協同下,將上氣海中之宗氣通過血脈分別送入全身各個臟腑組織器官,達到全身表裡上下,肌膚內臟,發揮其滋潤營養之作用。太極拳把拳術的形體運動與中醫學中的導引、吐納等理論相結合,使形體運動更有益於身體健康和技擊功能的發揮。

3、把拳術與中醫學中的經絡學說相結合

中國古代中醫經絡學說主要是論述人體經絡系統的生理功能、病理變化,以及經絡與臟腑之間的相互關係的學說,是中國古代知學理論袋子體系的重要組成部分。經絡是運行全身氣血,聯絡肺腑肢節,溝通表裡、上下、內外,調節體內各部分功能活動的通路,是經脈、絡脈及其連屬組織的總稱,是人體特有的組織結構和聯絡系統。其中,經脈是人體經絡系統的縱行干z線;絡,有網路之意,是人體脈絡的大小分支,縱橫交錯,網路全身,無處不至,人體的經絡系統主要包括十二正經、奇經八脈、十二經別、別絡、孫絡、浮絡、十二經筋、十二皮部等幾個部分,起著決死生、處百病、調虛實的重大作用,但是決不可不通。經絡系統通過有規律的循行和錯綜複雜的聯絡交會。把人體的五臟六腑、四肢百骸、五官九竅、皮肉`筋脈等組織官聯結成一個統一的有機整體,從而來保證人體生命活動的正常進行。

其一,把拳術與經絡系統的聯絡作用相結合。人體是一個由五臟六腑、四肢百骸五官降竅、皮肉筋內等組成的整體。它維護機體的協調統一,主要就是通過經絡系統的聯絡作用。十二正經及十二經別縱橫交錯,入里出表,通上達下,循行於臟腑和官竅之間;奇經八脈聯繫與調節正經;十三經筋與十二皮部聯絡筋脈皮肉。陳五庭將人體經絡學說中的聯絡作用應用於太極拳術之中,就形成了太極拳技擊理論之一的“一靜無有不靜,一動百骸皆隨”。

其二,把拳術與經絡系統的運輸作用相結合。人體的各組織器官,均需要氣血的濡潤滋養,以維持正常的生理活動。而氣血之所以暢通無阻,通達於周身,營養臟腑組織,抗禦外邪,保衛機體,必須得依靠經絡系統的傳注。陳王庭將經絡系統的運輸作用應用於太極拳術之中,通過經脈運行血氣而營養陰陽,以養丹田剛中柔表之氣,溢發於體外,助於技擊施展;濡筋骨,使自己體格健壯,表裡筋骨堅實,內氣充足,以此承受、化解外來之擊;利關節,使演練者身體各部位活動輕靈,以己不動化彼之動,后趁勢出擊,克敵制勝。

其三,把拳術與經絡系統的感應傳導作用相結合。所謂感應傳導,就是經絡系統對於外界的刺激的感覺,有傳遞通導作用,即為人體的觸覺系統。陳王庭將經絡系統的感應傳導作用應用於太極狀術之中,保證以靜制動,后發制人的順利完成。正如《拳論》云:“彼不動,己不動;彼微動,己先動”。

其四,把拳術與經絡系統的調節作用相結合。人體的經絡系統不僅具有聯絡作用、運輸作用和感應傳導作用,同時,它還能夠保持人體各部機能活動的平衡與協調。陳王庭將經絡系統的調節作用應用於太極拳術之中,領先經絡的平衡與協調作用對身體的和部位進行靈活調節,變幻虛實,以虛誘敵,引實落空,避其實而擊其虛,從而克敵制勝。

拳術與經絡學說的結合,使太極拳術獨創了順應經絡變化的纏繞螺旋運動方式而滋生的纏絲勁,旋轉發力,增大出拳發勁的威力,令人難提難防。

4、綜合百家拳術之長,獨樹一幟

明朝嘉靖年間,中國有一名揚海外的武將,姓戚名繼光(1528--1587),字元敬,號南塘,晚年號孟諸,系山東省蓬萊人。戚繼光編製新軍,並傳以集百家拳術之長編製而成的三十二勢,變化無窮,微妙莫測,似有神意。

由於陳式太極拳既廣納諸家拳術之長,又有自己獨特的神奇之處,所以每戰必勝,拳理上包容萬家,獨樹一幟,不斷發揚光大。

太極拳自陳王廷首創之後,在陳家溝世代相傳,陳式子孫婦孺皆知,老幼皆練。陳家溝的人丁越來越興旺,練太極拳之風也愈來愈盛,後浪推前浪,歷代都有名拳師。三百年來,歷經陳氏子孫及其門徒的不斷豐富和發展,太極拳便成為我國重要的拳種之一。

從《陳式家譜》可知,陳王廷三子一孫的拳藝一般,玄孫甲弟則拳藝精到,但從此後繼無人。然而,陳王廷的族系第四代秉壬、秉旺、秉奇三兄弟,是陳家溝著名的太極拳手,人稱三雄,與同族陳公兆、陳大興齊名。不過,這時陳王廷所創的七種拳套,已由博返約,原有的一百零八式長拳和太極拳(十三式)第二路至第五路,在陳家溝已很少有人練習,而第一路、炮捶(現代陳式太極拳第二路),推手和粘槍,則精益求精。至五傳陳長興和陳有本時,為適應不同的學習對象,第一路太極拳又有老架和新架之分,至六傳又派生了趙堡架。

新架據說是陳有本所創,架式與老架一樣寬大,逐漸揚棄了某些高難度的動作,陳家溝人稱之為“略”。陳有本的門徒族侄陳清萍,也創造了一套架式,小巧緊湊,動作緩慢,練會後逐步加圈,在不改變套路的原則下,由簡到繁,以至極為複雜,逐步提高拳藝的技巧難度,與陳有本同時的陳家溝拳師陳長興,承祖輩的老架系統,架式寬大,難度高,直到他的學生楊露禪在北京傳習拳藝時,為了適應保健需要,有逐漸改變了拳套動作,遂成楊式太極拳。后又從楊式派生了吳式太極拳,其創始人為吳鑒泉。

陳式第 1路拳套現有83式,主要特點如下:

①纏絲勁明顯,要求處處留心源動腰脊,用意貫勁於四梢(即兩手和兩足尖),動作呈弧形螺旋,纏繞圓轉並要做到“一動內外俱動”;

②剛柔相濟,柔中寓剛,亦即能打出一種似剛非剛,似柔非柔、沉重而又靈活的內勁;

③動作要和呼吸運氣相結合,不僅做到“氣沉丹田”,而且在練動作的同時進行“丹田內轉”,有時也可在呼氣時發聲 (如呵、哂、噓、吹),以加大勁力;

④快慢相間,亦即在動作轉換處要快,一般行拳時要慢;

⑤拳路架子可分高中低 3種,體弱有病者可以練高架子,青壯年體健者則可練低架子。

陳式第2路拳套原名炮捶,現有71式,主要特點如下:

①震腳發勁的動作更多; ②動作比第1路快、剛,爆發力強;

③“竄蹦跳躍,閃展騰挪”的動作較多,氣勢雄壯。

第 2路只適於青壯年練,流傳不廣。陳式新架套路也有兩種,一種是陳有本(陳家溝拳師)編創的,順序與老架同,架式較老架小,轉圈也較老架小,去掉了原有的某些較難的動作,陳家溝村人稱之為“小圈拳”,把老架稱為“大圈拳”。這種拳後來又傳至陳鑫,他著有《陳氏太極拳圖說》,闡發陳氏歷代積累的練拳經驗。新架另一種套路是由陳有本的弟子陳青萍創編的,特點是小巧緊湊,動作緩慢,練會後逐漸加圈,以至極為複雜。因為是在河南溫縣趙堡鎮首先傳開的,故人們稱為“趙堡架”。陳式太極拳是古老的拳種,其他多數流派的太極拳(如楊式、吳式、武式、孫式)都是在陳式太極拳的基礎上發展起來的。

陳式太極拳老架一路又稱大架,是由中國河南溫縣陳家溝陳氏第十四世祖陳長興,在祖傳太極拳的基礎上,精鍊歸納編定而成。拳架舒展大方,步法輕靈穩健,身法中正自然,內勁統領全身。練習時,要求意、氣、身密切配合,外形走弧線,內勁走螺旋,纏繞圓轉,外柔內剛。

陳昭奎一脈·陳式太極拳新架一路·八十三式

| 〇一 | 起勢 | 〇二 | 金剛搗碓 | 〇三 | 懶扎衣 | 〇四 | 六封四閉 | 〇五 | 單鞭 |

| 〇六 | 金剛搗碓 | 〇七 | 白鶴亮翅 | 〇八 | 斜行 | 〇九 | 初收 | 一十 | 前蹚拗步 |

| 一一 | 第二斜行 | 一二 | 再收 | 一三 | 前蹚拗步 | 一四 | 掩手肱捶 | 一五 | 十字手 |

| 一六 | 金剛搗碓 | 一七 | 庇身捶·背折靠 | 一八 | 青龍出水 | 一九 | 雙推掌 | 二十 | 三換掌 |

| 二一 | 肘底捶 | 二二 | 倒卷肱 | 二三 | 退步壓肘 | 二四 | 中盤 | 二五 | 白鶴亮翅 |

| 二六 | 斜行拗步 | 二七 | 閃通背 | 二八 | 掩手肱捶 | 二九 | 大六封四閉 | 三十 | 單鞭 |

| 三一 | 運手 | 三二 | 高探馬 | 三三 | 右擦腳 | 三四 | 左擦腳 | 三五 | 轉身左蹬腳 |

| 三六 | 前蹚拗步 | 三七 | 擊地捶 | 三八 | 翻身二起腳 | 三九 | 護心捶·獸頭式 | 四十 | 旋風腳 |

| 四一 | 右蹬腳 | 四二 | 海底翻花 | 四三 | 掩手肱捶 | 四四 | 小擒打 | 四五 | 抱頭推山 |

| 四六 | 三換掌 | 四七 | 六封四閉 | 四八 | 單鞭 | 四九 | 前招后招 | 五十 | 野馬分鬃 |

| 五一 | 大六封四閉 | 五二 | 單鞭 | 五三 | 雙震腳 | 五四 | 玉女穿梭 | 五五 | 懶扎衣 |

| 五六 | 六封四閉 | 五七 | 單鞭 | 五八 | 運手 | 五九 | 雙擺蓮 | 六十 | 跌叉 |

| 六一 | 金雞獨立 | 六二 | 倒卷肱 | 六三 | 退步壓肘 | 六四 | 中盤 | 六五 | 白鶴亮翅 |

| 六六 | 斜行 | 六七 | 閃通背 | 六八 | 掩手肱捶 | 六九 | 大六封四閉 | 七十 | 單鞭 |

| 七一 | 運手 | 七二 | 高探馬 | 七三 | 十字單擺蓮 | 七四 | 指襠捶 | 七五 | 白猿獻果 |

| 七六 | 六封四閉 | 七七 | 單鞭 | 七八 | 雀地龍·鋪地錦 | 七九 | 上步七星 | 八十 | 退步跨虎 |

| 八一 | 轉身雙擺蓮 | 八二 | 當頭炮 | 八三 | 金剛搗碓 | 收式 |