書鄢陵王主簿所畫折枝二首

書鄢陵王主簿所畫折枝二首

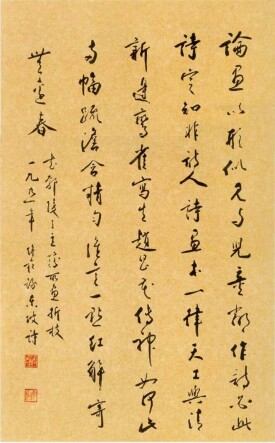

《書鄢陵王主簿所畫折枝二首》是宋代文學家蘇軾的組詩作品。這是一組題畫詩。第一首詩從詩畫創作理論談起,由大處入筆,然後層層推進,最終歸結到王主簿的折枝畫。第二首詩以王主簿折枝畫為描寫對象,至篇末以詩代簡,表示願意聽到王主簿對寫詩作畫的“妙語”。這組詩是用詩歌形式評論文藝作品的名篇,其中關於“形似”的見解頗受後人注目。雖然分為二首,但圍繞“以詩題畫”,由畫到詩,再由詩到畫,最後仍然歸結到詩,離中有合,體現了作者構思的精密。

書鄢陵王主簿所畫折枝二首

書鄢陵王主簿所畫折枝二首

論畫以形似,見與兒童鄰。

賦詩必此詩,定非知詩人。

詩畫本一律,天工與清新。

邊鸞雀寫生,趙昌花傳神。

何如此兩幅,疏澹含精勻。

誰言一點紅,解寄無邊春。

【其二】

瘦竹如幽人,幽花如處女。

低昂枝上雀,搖蕩花間雨。

雙翎決將起,眾葉紛自舉。

可憐採花蜂,清蜜寄兩股。

若人富天巧,春色入毫楮。

懸知君能詩,寄聲求妙語。

⑴鄢陵,即今河南鄢陵縣。主簿,官職名。王主簿,生平不可考。折枝,花卉畫的一種表現手法,花卉不畫全株,只畫連枝折下來的部分,故名折枝。

⑵見:見識、見解。鄰:接近。與兒童鄰,言其幼稚。

⑶天工:指藝術造詣極高。

⑷誰言:當云何、料不到解。

⑸決:急速。

⑹懸知:猜想。

第一首詩從詩畫創作理論談起,由大處入筆,然後層層推進,最終歸結到王主簿的折枝畫。第二首詩正相反,它以王主簿折枝畫為描寫對象,至篇末才以詩代簡,表示願意聽到王主簿對寫詩作畫的“妙語”。這組詩雖然分為二首,但圍繞“以詩題畫”,由畫到詩,再由詩到畫,最後仍然歸結到詩,離中有合,體現了作者構思的精密。

第一首詩結合王主簿折枝畫,抒寫詩人對於“形似”論的意見。他認為,“以形似”作為論畫的標準,和以為寫詩只有寫得形似才算好詩,都是錯誤的。他主張在“天工與清新”中賦詠事物的神韻。他之所以推崇王主簿此畫,嘆羨它能用“一點紅”“寄無邊春”,正是因為這幅畫雖然著墨不多,沒有在纖毫畢肖上下功夫,但畫家善於捕捉事物的精神韻態,所以更深刻地反映了事物的本質,做到了以少勝多。

蘇軾精通詩、畫,這裡闡述的有關形似的藝術見解出於他多年的創作實踐,在中國古代藝術理論中佔有重要地位。但是,數百年來對蘇軾的這首詩產生過種種誤解。《韻語陽秋》卷十四說:“東坡詩云:‘論畫以形似,見與兒童鄰。賦詩必此詩,定非知詩人。’或謂:‘二公所論,不以形似,當畫何物?’曰:‘非謂畫牛作馬也,但以氣韻為主耳。’謝赫曰:‘衛協之畫,雖不該備形妙,而有氣韻,凌跨雄傑。’其此之謂乎?陳去非作《墨梅詩》云:‘含章檐下春風面,造化工成秋兔毫。意得不求顏色似,前身相馬九方皋。’后之鑒畫者,如得九方皋相馬法,則善矣。”《升庵詩話》卷十三也說:“東坡先生詩曰:‘論畫以形似,見與兒童鄰。作詩必此詩。定知非詩人。’言畫貴神,詩貴韻也。然其言有偏,非至論也。晁以道和公詩云:‘畫寫物外形,要物形不改,詩傳畫外意,貴有畫中態。’其論始為定,蓋欲以補坡公之未備也。”否定蘇軾,說他是在主張畫牛作馬,這是沒有根據的。稱許蘇軾,以為他主張作畫應如九方皋相馬那樣,雖不辨牝牡驪黃,只要能識得千里馬就行,同樣有違詩人本意。對蘇軾毀譽參半,像晁以道那樣“欲以補坡公之未備”,亦無必要。蘇軾在否定“論畫以形似”的同時沒有專門論述形似與神似的關係,不過蘇軾是在寫詩,不是作科學論文。何況詩中說“論畫以形似”,指的是把形似當作論畫的唯一標準。“賦詩必此詩”是指只有形似,死於句下的詩。例如,組詩的第二首中對王主簿折枝畫的描寫十分逼真、生動,也說明了蘇軾讚許的是既能形似更能傳神的作品,他否定的只是沒有意趣、沒有韻味的形似之作而已。

從章法上看,第一首詩的前四句分別闡述論畫、賦詩的標準。“見與兒童鄰”、“定非知詩人”二句斬釘截鐵,表明了作者在深思熟慮之後的明晰認識和堅定態度。五、六句將詩、畫總提,正面標出觀點。“邊鸞”兩句對理論來說是例證,對王主簿來說是對比與反襯,對這首詩的行文來說又是從說理到詠畫的過渡。邊鸞,唐代畫家,所畫花鳥極精美,據說他畫的孔雀跟活的一樣,如同能鳴叫。趙昌,宋代畫家,善畫折枝花卉,人們說他能與花傳神。最後四句歸結到王主簿所畫折枝。有了邊鸞、趙昌作鋪墊,再用“何如”二字褒貶,王主薄此畫的地位已十分清楚。“疏淡”指用筆不多,著色清淡。“精勻”指精巧勻稱。前面的“邊鸞”兩句意為互文,謂邊、趙二人的繪畫既能刻畫工緻,寫物如生,又能揣摩意態,用筆傳神,此類畫已屬形神兼備。這裡,詩人用“疏淡含精勻”進一步置王畫於邊、趙二家之上,採用的是同類相比法。

第二首詩詠畫的特點是精當、形象。說它精當,是因為其中出現的畫面圖象正可用來印證前首所述的藝術理論;說它形象,是因為詩中對王主簿的折枝畫描寫得十分生動,可給讀者以優美的藝術享受。一、二句寫竹用“瘦”,寫花用“幽”,已頗具情致,同時再用“幽人”比竹、“處女”比花,則進一步寫出了竹與花的風韻,這是詩人以“神似”論畫、賦詩的結果。三、四句寫雀。“低昂”二字再現構圖的照應配合,“搖蕩”二字傳達畫中生物呼之欲出的神態,正是於“疏淡含精勻”、“天工與清新”中表現內在情味的妙句。“雙翎”句再寫雀。決,急速。《莊子·逍遙遊》:“決起而飛。”“決將起”,指將起而未起。“眾葉紛自舉”,再寫折枝。“紛”字、“舉”字,顯示出葉片爭欲挺出的神氣。這兩句所揭示的是意念中的動作,是畫家傳神的結果。七、八句描寫細膩,連蜂兒腿上的“清蜜”也分明可辨。這是蘇軾並非全盤否定“形似”的明證。總觀畫面,不過一叢竹、數枝花、兩頭雀、一隻蜂,卻帶來了盎然春意。“若人富天巧,春色入毫楮。”既是對畫家技藝的總評價,同時又呼應前首,點明王主簿以“一點紅”“寄無邊春”的藝術功力。最後兩句別出新意,與“題畫”的主題似斷似續,正是蘇軾“大略如行雲流水,初無定質,但常行於所當行,常止於不可不止”(《答謝民師書》)這樣一種寫作方法的體現。

這兩首詩是蘇軾用詩歌形式評論文藝作品的名篇,其中關於“形似”的見解頗受後人注目。在寫作方法上,前首詩幾乎全用議論,又是蘇軾以“議論為詩”的一首代表作。宋人喜在詩中說理,不過,如不將哲理融於情景之中,就容易造成障礙,令人讀來淡而寡味。但蘇軾此詩,不但議論中肯獨到,而且與情景描寫配合有致,故能搖曳多姿,是詩歌園地里的一朵奇葩。