吳羅

吳羅

古代吳地所產的羅,起源於戰國時期的傳統織造技術四經絞羅技藝。以輕軟著稱。四經絞羅輕薄透氣非常好,其面料表面呈現出若隱若現的浮雕效果,與皮膚的摩擦小,便於散熱。在中國古代,四經絞羅是最好的夏季服裝面料。蘇州是羅的故鄉,織羅技藝高超,素有“吳羅”之稱。2013年吳羅織造技藝列入第六批蘇州市非物質文化遺產代表性項目名錄,傳承單位蘇州聖龍絲織綉品有限公司、家明緙絲廠。

雜寶紋吳羅褙子

南宋吳曾所撰《能改齋漫錄》卷15就有“少卿章岵,嘗官於蜀,持吳羅湖綾至官”的記述。到明清兩代,吳羅更成了絲織品中的佼佼者。明·田藝蘅《留青日扎》有“今吳地出水緯羅”的記載。明·張時徹《采葛篇》有“吳羅五文采,蜀錦雙鴛鴦”之句,對吳羅色彩倍加稱賞。明代蘇州絲織業極為繁盛,其中就包括羅的織造生產。據張瀚《松窗夢語》載:“大都東南之利,其莫大於羅、綺、絹、紵,而三吳為最。既余之先世亦以機杼起家,而今三吳之以機杼致富者尤眾。”明中葉,蘇州東北半城已成絲綢生產的專業區,“居民大半工技”,“皆習機業”。嘉靖《吳邑志》:“綾錦紵絲紗羅絹,皆出郡城機房,產兼兩邑,而東城為盛,比戶皆工織作,轉貿四方,吳之大資也。”

但隨著清朝覆亡,隨著其主要消費群體高官權貴的消亡和織造局的解體,吳羅大批量的織造隨之停止。傳統四經絞羅製作,要經過20多道工序。由於其織造難度大,製作成本高,非一般平民所能消費,其技藝也日趨萎縮,更由於受到洋布的衝擊,織羅技藝幾近滅絕。

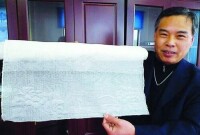

蘇州唯一仍用於生產四經絞羅的織機

李海龍專為世博訂製的紗羅樣坯

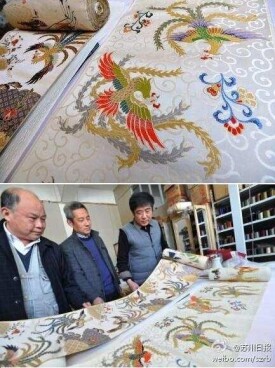

2013年5月吳羅織造技藝(四經絞羅)已被列入蘇州市級非物質文化遺產名錄。保護單位為:吳中區蘇州聖龍絲織綉品有限公司、吳中區光福鎮文體教育服務中心,和蘇州工業園區婁葑家明緙絲廠。2013年7月首件採用非物質文化遺產吳羅技藝織成的袈裟在蘇州聖龍絲織綉品有限公司內舉行了封針儀式。整件袈裟總重1030克,耗用蘇州吳羅285克,綢、緞299.5克,絲線6克,24K黃金線213.5克,純銀線171克,白玉如意佩扣55克。