公服

公服

公服是徠從北魏北齊至明朝的品官在公事、常朝、謁見、婚禮時所穿的一種漢服,服色有紫、朱、綠、青四等,相當於現在公務人員所穿的制服。由於省略了朝服許多繁瑣的掛佩,所以公服又有“從省服”之稱。如公服即比朝服少蔽膝、劍、綬諸物。明代由右衽圓領袍、紗帽襆頭、束帶組成,公服制度被日本、朝鮮等漢文化圈國家普遍採用。

《北史·魏孝文帝紀》:“(太和)十年,夏四月辛酉朔,始制五等公服。”《資治通鑒·齊武帝永明四年》胡三省註:“公服,朝廷之服。五等:朱、紫、緋、綠、青。”隋唐以下,有朝服,有公服。

朝服亦稱具服,公服亦稱“從省服”。見《隋書·禮儀志七》。《新唐書·車服志》:“從省服者,五品以上公事朔望朝謁,見東宮之服也。亦曰公服。”

中國官吏穿著專門的公服坐堂辦公,大約開始於魏晉南北朝時期。在此以前,似乎還沒有這樣的制度。我們從有關漢代服制的著作,如《漢官舊儀》、《獨斷》、《漢禮器制度》、《後漢書·輿服志》等書中,可看到大量關於祭服、朝服的記載,但其只有在魏晉以後,這方面記載才逐漸多見。如《世說新語·傷逝》記謂:王浚仲為尚書令,著公服,乘軺車,經黃公酒壚下過,顧謂後車客:“吾昔與嵇叔夜,阮嗣宗共酣飲於此壚……今日視此雖近,邈如山河”。

王浚仲即王戎,三國西晉時文人,“竹林七賢”之一,曾任尚書令,司徒等職。嵇叔夜即嵇康;阮嗣宗即阮籍,都是三國時著名文人,也是“竹林七賢”中的人物。根據這一記載,公服的出現,當在三國至西晉時,最晚不會晚於晉永興二年,即公元305年,因為這年是王戎的卒年。但是,也有另外的說法,如宋代學者認為,公服的出現是在北朝。

《資治通鑒·齊武帝永明四年》中就有這樣的記載:“辛酉朔、魏始制五等公服。”元胡三省註:“公服:朝廷之服。五等:朱、紫、緋、綠、青。”和齊時並存的魏,為北魏,辛酉年,即齊建元三年,北魏太和五年,也就是公元481年,比公元305年晚了170多年。不管怎麼說,魏晉南北朝時已經出現了公服制度,這是可以肯定的事實。照胡三省的說法,在這個時候,已經開始以公服上的不同顏色來區別職官身份等級了。

一至五品官公服,以單衣、白裙襦、革帶、假帶、方心、紛、鞶佩和烏皮履等組成;六品以下,則不用紛、鞶是“從省”,和朝服相比,也無非是省去了蔽膝、佩綬佩劍等物。

自唐代始按一定的服色區別貴賤。《宋史·輿服志》:“凡朝服謂之具服,公服從省,今謂之常服。宋因唐制,三品以上服紫,五品以上服朱,七品以上服綠,九品以上服青。”在款式上,宋代公服與唐代稍有一些區別,如雖然同用圓領,而宋代公服多用寬袖。宋元豐年間更定服制,公服只用三種顏色,四品以上用紫,六品以上用緋,九品以上用綠,取消了青色。宋代承襲唐制,大體為三品以上官員公服用紫色,五品以上用硃色(即緋色),七品以上綠色,九品以上用青色公服。唐太宗貞觀四年定三品以上紫色,四品深緋,五品淺緋,六品深綠,七品淺綠,八品深青,九品淺青,流外官及庶人之服黃色。宋因唐制,公服以紫、緋、綠、碧分品秩。

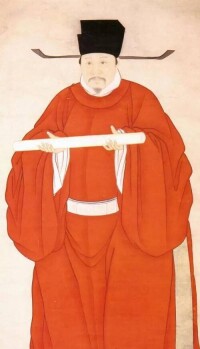

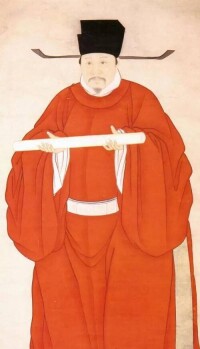

宋代公服其時常稱為常服,形製為圓領的大袖袍衫,下加橫襴,腰束革帶,與襆頭、靴等物相配穿用。地位較低的官吏,其衣袖較窄。所持笏板亦須與服色相配,服緋色公服者用象牙為笏,服綠色公服者用槐木為笏。

公服

亦為袍式,以袍的顏色,袍上繡花之花徑大小以及腰帶的質地分辨品級。這種服製為盤領右衽袍,袖寬三尺,用紵絲或紗羅絹製作。袍服顏色,一至四品為緋色,五至七品為青色,八至九品為綠色。按品級綉織各種大小不同的花紋。八品以下官員的公服沒有紋飾。穿公服時,頭上須戴襆頭。

| 品級 | 服色 | 公服(展腳襆頭) | 文官常服(烏紗帽) | 武官常服(烏紗帽) |

| 一品 | 緋 | 大獨科花,徑五寸 | 仙鶴 | 獅子 |

| 二品 | 小獨科花,徑三寸 | 錦雞 | ||

| 三品 | 散答花,無枝葉,徑二寸 | 孔雀 | 虎豹 | |

| 四品 | 小雜花紋,徑一寸五分 | 雲雁 | ||

| 五品 | 青 | 白鷴 | 熊羆 | |

| 六品 | 小雜花,徑一寸 | 鷺鷥 | 彪 | |

| 七品 | 鸂鶒 | |||

| 八品 | 綠 | 無紋 | 黃鸝 | 犀牛 |

| 九品 | 鵪鶉 | 海馬 |

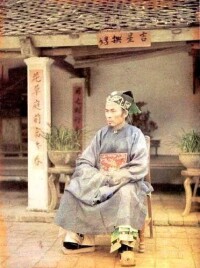

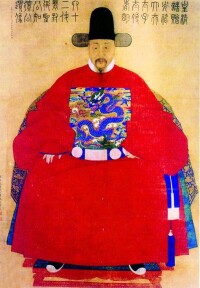

朝鮮王朝公服

官服的頭飾是紗帽,其具有前低后高的雙層結構,后側有兩翼,用竹絲和馬尾毛勾勒出形態后罩上薄綢緞製作而成。犀帶是正一品級的官員才能使用的官帶,由水牛角製成。正二品用級金,從二品用素金,正三品用級銀,從三品以及四品用素銀,五品以下黑角帶。

現代日本公服

| 品級 | 表衣 | 中單 | 下著 |

| 四位以上至公爵 | 縫腋袍黑平絹唐草紋 | 紅綾中單 | 藤丸紫袴 |

| 五位 | 縫腋袍赤綾 | 紅綾中單 | 平絹紫袴 |

| 六位以下 | 縫腋袍綠綾無紋 | 紅綾中單 | 白或淺黃平絹袴 |

| 無位 | 縫腋袍黃平絹無紋 | 紅綾中單 | 白布袴 |

越南官服

公服形制可追溯到漢晉時代的曲領白中衣,長至膝蓋。《晉書》:“朱衣絳紗襮,皂緣白紗,其中衣白曲領。”北魏始制五等公服。五等:朱、紫、緋、綠、青。公服的形制,多做成單層,是一種單衣。另外,兩袖都比較窄小,這也是它有別於祭服、朝服的地方,或許是出於方便公務考慮。當時將這種衣式稱之為褠·禮儀志》記:北朝時,“流外五品已下,九品已上,皆著褠衣為公服。”同書自註:褠衣即單衣之不垂胡也,袖狹,形直如褠內。從史書記載來看,直到隋代,官吏所穿的公服,仍作這種樣式。

唐代公服

紫袍是唐代官吏公服中最為貴重的一種,因此後來就將達官貴人的服裝泛稱為“紫袍”。唐元稹有一首名謂《自責》的詩,其中這樣寫道:“犀帶金魚束紫袍,不能將命報分毫。”意思說雖然受命於朝廷,擔任著要職,但是卻沒有儘力報效。這裡的“紫袍”,幾乎成了顯官要職的代稱。後世的文學作品中仍有這樣的說法,如元代無名氏《失題》詩:“系一抹呂公絛,掛一個許白瓢,不強如烏靴象簡紫羅袍?”

緋袍即紅袍。在南北朝時,不分貴賤都可穿著。如五代馬縞《中華古今注》記:“舊北齊則長帽短靴,合胯襖子,朱紫玄黃,各從所好。天子多著緋袍,百官士庶同服。”從唐代起,被定為四、五品官吏的公服,從此不準庶民穿著。白居易《行次夏口先寄李大夫》詩:“假著緋袍君莫笑,恩深始得向忠州。”說的就是這種服裝。緋袍在唐代又被稱為“緋衣”或“緋衫”。詩人元宗簡官任京兆尹,然品級卻一直位於六品,得不到升遷的機會,平時坐堂只能穿著綠袍,心中不免有些忿懣,於是作詩嘆道:“鳳閣舍人京兆尹,白頭猶未著緋衫!”

綠袍是六品及七品官的公服,唐元稹《酬翰林自學士代書一百韻》詩:“綠袍因醉典,烏帽逆風遺;”韋莊《送崔郎中往使西川行在》詩:“新馬杏花色,綠袍春草香”;都是對這種官服的形容。青袍也稱“青衫”,它是唐代官服中最低卑的一種服裝。因此多被用來比喻品級低微的官吏。如杜甫《徒步歸行》詩:“青袍朝士最困者,白頭拾遺徒步歸。”白居易《琵琶行》:“座中泣下誰最多,江州司馬青衫濕。”江州司馬即作者本人,當時白居易因為上表請求革除暴政而得罪權貴,從長安被貶到九江,任九江郡司馬,這是一個徒有虛名而無實權的閑職,所以詩人以“青衫”一詞來形容自己淪落天涯的處境。

唐代雖然將公服制度定得等級分明,但也有變通的時候,一些身份不夠格的官吏,如果有特殊需要,像奉命出使等。經過批准,可以穿戴比原來品級高一等的服色,即不到三品者可以著紫,不到五品者可以著緋,俗稱“借徘”。任期一滿,如果沒有得到升遷,則仍舊恢復原來的服色。紫、緋、綠、青四種服色。雖然可以將官服分成為數等。但區分得並不嚴格,同樣是穿緋袍的官吏,可能身為四品,也可能是五品。安史之亂之後,朝廷又頒布了新的服制,在原來的服色上分出深淺:四品用深緋,五品用淺緋;六品用深綠,七品用淺綠;八品用深青;九品用淺青。三品以上仍舊用紫色。宋代承繼唐代之制,也以服色來區分官階,由於當時官吏所戴的梁冠已將等級劃分得十分鮮明,所以公服顏色不再分出深淺,何用紫、緋(宋代也稱"朱")、綠、青四色。

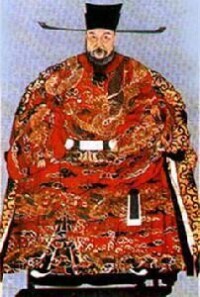

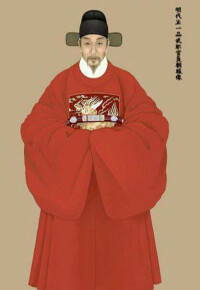

明代蟒袍

明代公服與常服分制,公服用薴絲、紗、羅等材料為之,製為袍式,盤領右衽,袖寬三尺,所用顏色和元代稍有差別。如一至四品,不用紫色,而用緋色,五至七品,通用青色,八至九品,則用綠色。袍上的紋樣則和元代完全相同。根據規定,這種公服專用於奏事、侍班、謝恩及見辭之時。僅次於朝服。至於常朝視事,即在自己的館署內處理公務,則穿常服。

明代官服

明代,受有誥封的命婦—即官吏母、妻,雖然不代坐堂辦公,但也備有補服,通常用於慶典朝會。所用紋樣可按照其丈夫或兒子的品級而定,如一品命婦,可用仙鶴,二品命婦則用錦雞,以下類推。凡為武職之母、妻,則不用獸紋,也用禽鳥,和文官家屬一樣,意思是女子以閑雅為美,不必尚武。

公服用於早晚朝奏事、侍班、謝恩、見辭等,以後改為常朝時穿常服,只在初一、十五朝參時穿公服。

唐宋制度,庶人以絳公服婚。女方以禮衣或連裳嫁。中日韓都延續了唐宋傳統。

明代庶人可以穿八品常服,鳳冠霞帔

公服示意圖