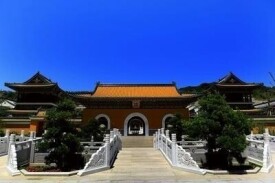

寶陀禪寺

寶陀禪寺

寶陀禪寺位於寧波市招寶山巔威遠城內,該寺原建於東海梅岑山(即今之普陀山)。明朝嘉靖年間,倭寇作亂,海寇出沒將該寺據為巢穴。嘉靖三十六年(1557年)浙江總督胡宗憲命所部去海島征剿時把該寺遷來鎮海,並由胡宗憲和都督盧膛鎮、知府張丁知縣宋繼祖等捐出部分資金,加上僧侶十方募化所得,於招寶山頂建起了“寶陀禪寺”。

寶陀禪寺

宋元豐三年(1080年),賜額“寶陀”。

明朝嘉靖年間,倭寇作亂,海寇出沒將該寺據為巢穴,屢遭破壞。

1557年(嘉靖36年),浙江總督胡宗憲命所部去海島征剿時,把該寺遷來鎮海,並由胡宗憲和都督盧膛鎮、知府張丁、知縣宋繼祖等捐出部分資金,加上僧侶十方募化所得,於招寶山頂建起了“寶陀禪寺”。

當時海上倭寇出沒,實行“海禁”,又因寶陀禪寺“不肯去觀音”像原是從普陀山遷來,於是各方香客都來招寶山朝拜,故當時香火極盛。

後來,倭寇平定,普陀山寺院復興,各方香客又多去普陀山朝拜。

寶陀禪寺自遷建招寶山以來,經歷代總督、都督。知縣、寺僧等多次修葺,不但保持了原貌,而且還有所增置。

1841年10月,英軍進犯鎮海時,寶陀禪寺曾道嚴重破壞,

抗日戰爭初期,日軍飛機曾多次轟炸招寶山軍事設施,致寶陀禪寺部分殿字被毀,香火從此衰落。

1965年,浙江省政府曾撥款修葺寶陀禪寺圓通殿。

1981年,寶陀禪寺的“圓通寶殿”被列為縣級重點文物保護單位,由省、縣兩級撥款30餘萬元進行大修。

1985年恢復宗教活動,僧眾上山接管寺產。

寧波鎮海寶陀禪寺

三十二化身觀音分列大殿左右兩旁,塑象造型各異均精雕細琢。

佛像後壁另塑腳踏鰲魚的化身觀音一尊。