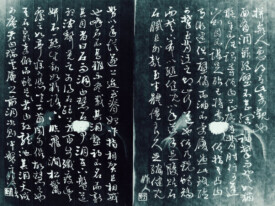

游盤山記

游盤山記

袁宏道(1568—1610),字中郎,又字無學,號石公。湖廣公安(今屬湖北)人。1592年(萬曆二十年)中進士。先後任過吳縣知縣、順天府教授、國子監助教和禮部主事、吏部郎官等職。一生多次漫遊各地名勝,寫作了90餘篇遊記文,大都文筆雋秀,富有情趣。

他與兄袁宗道、弟袁中道號稱“三袁”,被稱為“公安派”的代表人物,在明代文壇佔有重要地位。他提出“獨抒性靈,不拘格套”的主張,要求詩文創作必須“從自己胸臆流出”,反對復古模擬。其散文清新活潑,不拘一格,自成一家。

游盤山記(1)

盤山外骨而中膚(2)。外骨,故峭石危立,望之若劍戟罷虎之林(3)。中膚,故果木繁,而松之抉石罅出者(4),欹嶔虯曲(5),與石爭怒,其干壓霜雪不得伸(6),故旁行側偃(7),每十餘丈。其面削(8),不受足,其背坦,故游者可迂而達(9)。其石皆銳下而豐上(10),故多飛動。其疊而上者,漸高則漸出(11)。高者屢數十尋(12),則其出必半仄焉(13)。若半圮之橋(14),故登者栗。其下皆奔泉,夭矯曲折(15),觸巨細石皆斗(16),故鳴聲徹晝夜不休。其山高古幽奇,無所不極。

述其最者:初入得盤泉,次曰懸空石,最高曰盤頂也。泉莽莽行(17),至是落為小潭,白石卷而出(18),底皆金沙,纖魚數頭(19),尾鬣可數(20),落花漾而過,影徹底(21),忽與之亂(22)。游者樂,釋衣(23),稍以足沁水(24),忽大呼曰“奇快”,則皆躍入,沒胸,稍溯而上(25),逾三四石,水益嘩(26),語不得達。間或取梨李擲以觀,旋折奔舞而已(27)。

懸空石數峰,一壁青削到地(28),石粘空而立(29),如有神氣性情者。亭負壁臨絕澗(30),澗聲上徹(31),與松韻答(32)。其旁為上方精舍(33),盤之絕勝處也。

盤頂如初抽筍,銳而規(34),上為窣諸波(35),日光橫射,影落塞外(36),奔風忽來,翻雲抹海(37)。住足不得久,乃下。迂而僻(38),且無石級者(39),曰天門開(40)。從髻石取道(41),闊以掌(42),山石礙右臂,左履虛不見底,大石中絕者數(43)。先與導僧約(44),遇絕嶮處(45),當大笑。每聞笑聲,皆膽落。捫蘿探棘(46),更上下僅得度(47)。兩岩秀削立(48),太古雲嵐(49),蝕壁皆翠。下得枰石(50),方廣可几筵(51)。撫松下瞰(52),驚定乃笑。世上無拚命人(53),惡得有此奇觀也。

面有洞嵌絕壁,不甚闊,一衲攀而登(54),如獼猴。余不往,謂導僧曰:“上山險在背,肘行可達(55)。下則目不謀足(56),殆已(57),將奈何?”僧指其凸曰:“有微徑(58),但一壁峭而油(59),不受履,過此,雖險,可攀至脊。迂之即山行道也。”僧乃跣(60),蛇矯而登(61)。下布以縋(62),健兒以手送余足,腹貼石,石膩且外欹,至半,體僵,良久足縮,健兒努以手從(63),遂上。迨至脊(64),始咋指相賀(65),且相戒也。峰名不甚雅,不盡載(66)。其洞壑初不名,而新其目者(67),曰石雨洞,曰慧石亭。洞在下盤,道聽澗聲,覓之可得。石距上方百步,纖瘦豐妍不一態(68),生動如欲語。下臨飛澗,松鬣覆之,如亭。寐可憑(69),坐可茵(70),閑可侶(71),故慧之也。其石泉奇僻,而蛇足之者(72),曰紅龍池。其洞天成可庵者(73),曰瑞雲庵之前洞,次則中盤之後嶺也。其山壁窈窕秀出而寺廢者(74),曰九華頂,不果上。其剎宇多(75),不錄(76)。寄投者(77),曰千像(78),曰中盤,曰上方,曰塔院也。

其日為七月朔,數得十(79)。偕游者,曰蘇潛夫、小修、僧死心、寶方、寂子也(80)。其官於斯而以舊雅來者(81),曰鍾刺史君威也(82)。其不能來,而以書訊且以蔬品至者,曰李郎中酉卿也(83)。

(1)盤山:在今北京平谷與天津薊縣(薊,jì)之間。

(2)外骨而中膚:用骨骼與肌膚比喻岩石和泥土,形容盤山外表岩石而內蘊泥土。

(3)劍、戟(jǐ):都是兵器。羆(pí):熊的一種。羆虎:用《尚書·牧誓》“如虎如貔,如熊如羆”語,喻武士。這句是說,盤山外觀好像拿著兵器的武士聳立,威武森嚴。

(4)“而松”句:而從石頭縫裡冒出來的松樹。“罅(xià)”,裂縫。

(5)欹嵌(qī qīn):山高峻不平。虯(qiú)曲:蜷曲。

(6)“其干”句:樹榦被霜雪壓得直不起來。

(7)側偃(yǎn):向旁邊倒(dǎo)。

(8)“其面”二句:山的表面光滑陡峭,腳無法登踩。

(9)迂而達:迂迴繞道而到達。

(10)銳下而豐上:下邊狹窄,上邊寬闊。

(11)漸高而漸出:越高,山越向外伸。

(12)尋:古代長度單位,約合八尺。

(13)半:指“數十尋”的一半。

(14)仄:狹窄。圮(pǐ):倒、壞。

(15)夭矯:屈伸的樣子。

(16)斗(dòu):指水與石頭撞擊。

(17)莽莽:原指草木茂盛,這裡借指泉水茂盛,源源不絕。

(18)“白石”句:潭邊白石捲曲而突出。

(19)纖魚:細小的魚。

(20)鬣(liè):指魚嘴旁的鰭。

(21)徹底:透到水底。

(22)忽與之亂:指落花的影子攪擾水底的魚。

(23)釋衣:脫去外衣。

(24)沁(qìn)水:放到水裡。

(25)溯(sù):向上水方向走。

(26)益:更加。

(27)旋折奔舞:梨、李受水衝擊的各種樣子。

(28)一壁:山峰直上直下,像是一道牆壁。削:形容山峻峭陡直。

(29)粘空:像是粘在空中。

(30)“亭負”句:亭子背靠峭壁,面對斷崖之下的山澗。

(31)洞聲上徹:流水聲一直傳上去。

(32)聲音十分和諧,像是在互相應答。

(33)上方精舍:即上方寺。“精舍”,寺院的雅稱。

(34)銳而規:又尖又圓。

(35)窣(sù)諸波:梵語“塔”。諸,多譯作堵。

(36)“影落”句:山的影子落到長城以外。這句極寫山之高。

(37)抹海:風從海面吹過,好像擦拭一樣。

(38)迂而僻:路遠而偏僻。

(39)石級:台階。

(40)天門開:通向盤頂的另一途徑。把盤頂比作天,到了這裡就等於打開了通天的門,因以得名。

(41)髻(jì)石:盤山上地名,因形似盤在頭上的髮髻得名。

(42)“闊以”三句:用手掌撥開路,山石伸出來,右臂無處放,左腳如果踏下去,就是不見底的深淵。

(43)中絕者數:中間斷了的有好幾處。

(44)導僧:導遊的僧人。

(45)嶮(xiǎn):同“險”。

(46)捫(mén):拉,持。蘿:藤蘿一類的植物。探:摸取。棘:酸棗樹。

(47)更(gēng):輪流更替。

(48)秀:美麗,出眾。

(49)太古:遠古。雲嵐(lán):雲氣。

(50)枰(píng)石:棋盤石。

(51)方廣可几筵(yán):大小略同於祭神的案席。

(52)瞰(kàn):由高處向下看。

(53)“世上”二句:意謂只有不怕死的人,冒險登盤頂,才能看到這樣的奇觀。惡(wū)得:怎能,哪會。

(54)衲(nà):本指僧衣,這裡借指和尚。

(55)肘行:用胳膊爬著走。

(56)目不謀足:眼睛顧不了腳。

(57)殆(dài):危險。已:同“矣”。

(58)微徑:小路。

(59)但:只,只是。油:光滑。

(60)跣(xiǎn):光著腳。

(61)蛇矯:像蛇一樣矯捷。

(62)縋(zhuì):本指順著繩子從上往下,這裡是從下往上。下布以縋:從上邊放下布,讓下邊的人攀布而上。

(63)努:用力。從:通“縱”,放,送。

(64)迨(dài):等到。

(65)咋(zhà):咬。咋指:咬咬指頭,有痛覺,表示還活著。

(66)載:記錄,記載。

(67)新其目:新給它起名字。

(68)纖瘦:狹小,狹窄。豐妍:盛美。

(69)寐可憑:睡可以作為靠的。

(70)茵:席子,墊子。

(71)閑可侶:閑悶時可以作為夥伴。

(72)蛇足之者:用“畫蛇添足”典故,指多事的人。

(73)天成可庵:天然形成可以作為小廟。

(74)窈窕(yǎo tiǎo):山水深遠曲折。

(75)剎(chà)宇:佛寺廟宇。

(76)錄:記載,寫出。

(77)寄投者:藉以停足的地方。

(78)千像、中盤、上方、塔院:都是寺院名。

(79)“朔,數得十”:從初一數起,數到十,即謂初十日。

(80)蘇潛夫:蘇惟霖,字雲浦,潛夫為號,與作者為至交。小修:作者胞弟袁中道的字。死心:袁文煒,字中夫,后出家,名死心。寶方:一名圓象,后隨作者至公安,為二聖寺住持。寂子:僧名,事迹未詳。

(81)官於斯:在這裡做官。舊雅:舊日交往。

(82)鍾君威:鍾起鳳,君威是字,浙江人,薊州知州。

(83)郎中:醫生。李酉卿:名長庚,麻城人,曾任吏部尚書。

盤山外表是岩石而內含泥土。外表是岩石,所以陡峭的石壁高高直立,遠遠望去如刀槍林立,有熊虎的氣勢。內含泥土,所以樹木繁茂,從石縫中長出的松樹靠著高峻山壁盤旋而上,好像在與石壁爭怒。松樹的樹榦因被霜雪所壓,不能向上伸展,便向旁邊伸展,往往有十餘丈遠。山的表面光滑陡峭,腳無法登踩。山的背面平坦,所以遊人可以迂迴繞道而到達。山上的石頭都是下邊狹窄,上邊寬闊。越疊在上面的,越高,山越向外伸。高的有八十幾尺,那麼長出來在一半一定是斜的,像是半塌的橋,所以登山的人也是內心戰慄。山下奔湧出泉水,飛騰曲折,水與石頭撞擊,所以水聲整夜不停。

那山高古幽奇,沒有什麼景觀不具備,說說它最好的幾樣吧:進山時的盤泉,其次懸空石,最高處的盤頂。

沿著盤泉走進山中,泉水在這裡匯聚成一個水潭(潭水清澈),潭底都是白色的石頭,鋪滿了金色的沙子,水中有幾條小魚遊動,魚鰭魚尾都清晰可見。偶爾會有落花,影子直達潭底,一會兒又隨水波亂了。我們這些遊人見了十分高興,脫去衣服,稍微用腳觸碰水面,便大叫痛快,都跳下水去,水深齊胸,我們逆流而上,繞過三四塊大石,水聲漸漸大起來,我們都聽不見彼此說話。有人拿梨李投入水中,那些梨李只是在水中迴環盤旋,上下浮沉而已。

懸空石是幾座山峰,其中一座深色的山峰拔地而起,峰頂有一塊大石懸空而立,很像一個性情中人。旁邊有一亭背靠山壁下臨深澗,澗水聲向上,與風中松濤相和。亭旁是上方精舍,是盤山風景絕佳的地方。

盤山山頂形狀人像剛出土的幼筍,又尖又圓。上面叫諸波,每當日光斜射,盤山的影子彷彿直投到塞外,每當風吹過,雲霧翻騰,如同大海。在上面不能停留太久,就往下走,有一段迂迴而偏僻,並且沒有石級的路,叫天門開。從大石頂端找到一條路,才巴掌寬,山石擋著右臂,左腳懸空,途中有好幾塊石頭擋路,我們事先與當嚮導的僧人約定,遇到絕險處,就要大笑示意,所以每當聽到前面傳來大笑,我們都膽戰心驚。手攀著荊棘,反覆試探,才過了這段路。前面見到兩座山岩對峙,彷彿是太古以來的風雲霧嵐,將山壁染成翠綠。再往下有一塊平整的大石,十分寬大,可以擺幾桌酒席,我們手扶松樹向下看,驚魂甫定,才大笑世上不敢冒生命危險的人,怎能探得如此奇景呢?

對面有一個山洞嵌在絕壁上,不太寬,一個僧人攀緣而上,如獼猴一般。我不去,對嚮導僧說:“上山險在山脊,盤曲而上仍可以到達,下山眼睛都找不到落腳的地方,太危險了,怎麼辦呢?”嚮導僧指著一處凸起的地方說:“那裡有一條小路,只是陡峭並且很滑,不能立足,走這條路雖然險,卻可以到達山脊,繞過去就到下山的大道了。”僧人光著腳,像蛇一樣矯捷地攀緣,再從上放下布,讓下面的人攀布而上,又叫一個健壯的人從下面用手托住我的腳,腹部緊貼石壁,石壁很滑而且向外突出,爬到一半,身體有些僵硬,過了一會兒方才抬腿,下面的人努力用手推我,這才到了山脊。到了山脊才彼此用手指點,咋舌不已,互相慶賀,互相提醒。山峰名字不很雅,這裡不記,那洞壑最初沒有名,最近才命名,叫石雨洞,叫慧石亭,石雨洞在下方,沿著澗水聲可以找到它,再往上大約百步,有許多石頭,纖瘦豐妍各不相同,姿態生動好像會說話。這些石頭下方正對著山澗,松樹的枝葉遮蔽它們,就像亭子,睡覺可用來倚靠,坐著可以(把它)當草地(席子),清閑時可以(把它)當夥伴,所以把它命名為慧石亭。山澗泉流蜿蜒曲折,如同蛇行,盡頭便是紅龍池。那洞渾然天成可以建庵,是瑞雲庵的前洞,再往下就到中盤的后嶺了。那山勢幽深秀美而寺院荒廢的地方,就叫九華頂,我們沒有去。廟宇多,也不再一一記錄。只去參拜了幾個:千像,中盤,上方,塔院。

登山的那一天是七月初一,同游的人有十個,是蘇潛夫、小修、僧人死心、寶方、寂子等人。

該篇出自《袁宏道集》。袁宏道的遊記,像是一幅幅寫意畫,著墨不多,卻十分傳神。他善於先用粗疏的幾筆勾勒所寫地方的總貌,給人以概括的印象,然後寫出每一游點的突出引人之處。他的許多篇遊記都有類似的寫法,卻並不給人雷同之感。他處處都在努力捕捉此情此景的獨特之處,所以沒有用多少奇異華麗的辭藻,也能給人以生動清新的感受。比如該篇寫盤泉的一段,寫石以“白”作眼,寫沙、寫魚分別用“金”用“纖”作眼,已經顯示出這裡的石、沙、魚不同於他處,而游者解衣,以足沁水,大呼奇快,躍入沒胸,以及取李梨擲等細節描寫,如同一部山水記錄片;登盤頂一節,寫了不少驚險之處,而上盤頂以後“咋指相賀”則形象地寫出了歷險以後的快意;“世上無拚命人,惡得有此奇觀”,又表達了作者遊歷險處之後自得的心情。袁宏道的遊記,很少寫視覺所及以外的事物,他從不寫自己沒有去過的地方。