復殖亞綱

復殖亞綱

扁形動物門吸蟲綱的一類,在體內寄生,生活史複雜,需要兩個以上寄主(終寄主和中間寄主),一般幼蟲期的寄主(即中間寄主)是軟體動物,成蟲期的寄主(即終寄主)是脊椎動物和人,危害性嚴重。成蟲有吸盤一個或兩個,體後部無複雜的固著器,成蟲無眼點,幼蟲有退化的感光器。根據寄生的部位不同,分為腸吸蟲(如布氏薑片蟲)、肝吸蟲(肝片吸蟲)和血吸蟲(如日本血吸蟲)。

扁形動物門 吸蟲綱的一類,在體內寄生,只要寄生在內部器官中。生活史中複雜,需要兩個以上寄主。一般幼蟲期的寄主是軟體動物,成蟲期的寄主為脊椎動物和人,危害性嚴重。成蟲有吸盤一個或兩個,體後部無複雜的固著器,成蟲無眼點,幼蟲有退化的感光器。

根據寄生的位置不同,其分類如下:這類寄生蟲寄生在腸內的,一般稱為腸吸蟲,例如布氏薑片蟲;寄生在肝、膽管內的稱為肝吸蟲,如肝片吸蟲;寄生在血液中的則稱為血吸蟲。

(1)肝片吸蟲(Fasciola hepatica)分佈於世界各地,尤以中南美、歐洲、非洲各地比較常見。我國動物雖有感染,但人體感染較少。

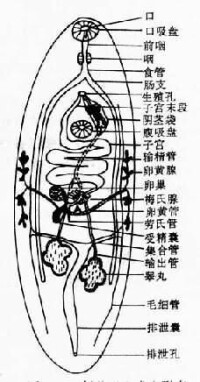

肝片吸蟲又稱羊肝蛭。蟲體較大,體長為20~40mm,寬5~13mm。體表有細棘,前端突出,略似圓錐,叫頭錐。口吸盤在蟲體的前端,在頭錐之後腹面具吸盤。

肝片吸蟲

生活史:成蟲寄生在牛、羊及其他草食動物和人的肝膽管內,有時在豬和牛的肺內也可找到。在膽管內成蟲排出的蟲卵隨膽汁

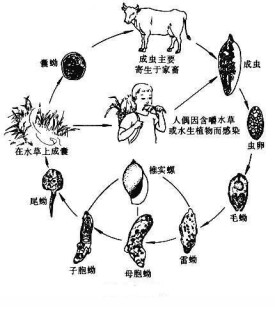

排在腸道內,隨寄主的糞便一起排出體外,落入水中。在適宜的溫度下經過2~3周發育成毛蚴。毛蚴從卵內出來,體被纖毛,在水中自由遊動。當遇到中間寄主椎實螺,即迅速穿進其體內進入肝。毛蚴脫去纖毛變成囊狀的胞蚴,胞蚴的胚細胞發育成雷蚴,然後形成尾蚴。尾蚴有口吸盤、腹吸盤和長的尾部。尾蚴成熟后即離開椎實螺在水中遊動若干時間,尾部脫落為囊蚴,固著在水草上和其他物體上,或者在水中保持遊離狀態。牲畜飲水或吃草時吞進囊蚴即可被感染。囊蚴在腸內破殼而出穿過腸壁經體腔而達肝,牛、羊的肝膽管中如被肝片吸蟲寄生,肝組織被破壞,引起肝炎及膽管變硬,同時蟲體在膽管內生長發育併產卵,造成膽管的堵塞,影響消化和食慾;同時,由於蟲體分泌的毒素滲入血液中,溶解紅細胞,使家畜發生貧血、消瘦及浮腫等中毒現象。人體感染可能是食生水、生蔬菜所致,因此在牧場中應改良排水渠道,消滅中間寄主椎實螺,禁止飲食生水、生蔬菜,可使人免受感染。

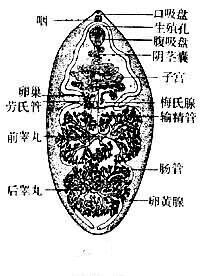

(2)布氏薑片蟲成蟲是人體寄生蟲中最大的一種。蟲體扁平,卵圓形,皮層有體棘,生活時肉紅色,固定後為灰白色,體形像薑片,故名薑片蟲。蟲體平均長為30mm,寬為12mm左右,其大小常因肌肉伸縮而有較大變化。口吸盤位於蟲體前端,腹吸盤靠近口吸盤,比口吸盤大;口吸盤的中央為口,其後為咽,腸管分兩支,每支常有4~6個波浪形彎曲。在前精巢之前及

布氏薑片蟲

生活史:成蟲寄生於人或豬的小腸內,偶見於大腸。蟲卵隨糞便排出,落入水中,在一定溫度下(27~32攝氏度)經3~7周孵出毛蚴。毛蚴在水中找到中間寄主扁卷螺,便鑽入螺體,經過胞蚴、雷蚴和第二代雷蚴發育出許多尾蚴。尾蚴從螺

布氏薑片蟲的生活史

薑片蟲多見於兒童和青壯年,癥狀輕重與蟲數的多少以及患者的體質有關。薑片蟲以吸盤附著於寄主腸壁內而且常轉移吸著部位,引起黏膜損傷、發炎、出血甚至潰瘍。加上蟲體本身奪取營養,可使患者營養不良、消瘦、貧血,兒童可引起發育障礙。

分佈於越南、泰國、印度和日本等;國內有些省份也有分佈。

防治原則:由於此病的流行常與種植某些水生植物和養豬業有密切關係,因此預防薑片蟲感染,關鍵在於避免吃入活的囊蚴,不吃生菱角、生荸薺等。加強糞便管理,杜絕傳染源。

(3)日本血吸蟲(Schistosoma japonicum)在人體內寄生的血吸蟲有六種,其中主要有三種,即埃及血吸蟲(S.haematobium) 、曼氏血吸蟲(S.mansoni)和日本血吸蟲。在我國流行的是日本血吸蟲,它所引起的疾病簡稱血吸蟲病,為我國五大寄生蟲病之一。

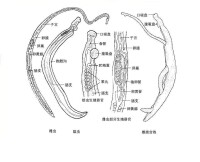

形態特徵:成蟲雌雄異體,體為長圓柱形。雄蟲粗短,乳白色,體表光滑,口吸盤和腹吸盤各一個。口吸盤在前端,腹吸盤略後於口吸盤,突出如杯狀。

血吸蟲成蟲

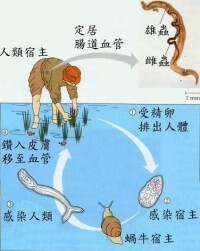

生活史:血吸蟲成蟲寄生於人體或哺乳動物的門靜脈及腸系膜靜脈內,雌雄蟲在腸系膜靜脈的小靜脈管內交配,雌蟲於此處產卵,蟲卵可順著血液進入肝內或其他肝器,或逆血流而入腸壁,初產出的蟲卵尚未成熟,在腸內或肝內逐漸成熟。由於卵內毛蚴分泌酶的刺激,溶解周圍的組織,蟲卵經腸壁穿入腸腔,隨糞便排出體外。在自然界存活的時間受環境影響極大,一般存活時間不超過20天。乾燥可加速蟲卵死亡,與水接觸后適宜的孵化溫度為25~30攝氏度,糞質越少,水越澄清和一定的光照,蟲卵的孵化率也越高。從卵內孵出的毛蚴呈梨形,半透明,灰白色,周身被有纖毛,在水中遊動。毛蚴的抵抗力較弱,在水中存活1~3天。當毛蚴遇到釘螺,自釘螺軟體部分侵入螺體,進行無性繁殖,先形成母胞蚴,

日本血吸蟲生活史

尾蚴體部圓筒狀,後部稍膨大,尾部分尾乾和尾叉,體部有吸盤及頭腺。在有水的條件下,成熟尾蚴才能從釘螺體內逸出,光線的刺激,溫度在15~35攝氏度,水的PH在6.6~7.8均適於尾蚴逸出。在5攝氏度以下的環境中,尾蚴不逸出。尾蚴是血吸蟲的感染期,其侵襲力夏季可保持3天,秋冬季則達3天以上。尾蚴從螺體逸出后,一般密集在水面上,當接觸人、畜的皮膚(或黏膜)時,借其頭部分泌物的溶解作用及本身的機械伸縮作用侵入皮膚,脫去尾部稱為成蟲,而後侵入小靜脈和淋巴管,在體內移行。移行途徑:尾蚴—皮膚—靜脈系或淋巴系—右心房—右心室—肺動脈—肺毛細血管—肺靜脈—左心房—左心室—主動脈—腸系膜動脈—毛細血管—肝門靜脈。

血吸蟲在人體內移行發育過程中,未能到達門靜脈系統的一般不能發育為成蟲。在移行過程中,由於血吸蟲對機體的刺激而遭機體免疫力的作用,有相當一部分童蟲在移行過程中死亡。

自尾蚴感染至成蟲產卵約需4周,產出的蟲卵發育成熟至少需要11天,故糞便中最早出現成熟蟲卵是在感染后35天;成蟲在人體內的壽命估計在10~20年之間。

危害及分佈:血吸蟲病主要分佈於亞洲、非洲和拉丁美洲的熱帶和亞熱帶地區,嚴重危害人類健康,是當代世界上6種主要熱帶病(瘧疾、血吸蟲病、絲蟲病、利什曼病、錐蟲病和麻風)之一。流行分佈在一些地區,主要因為其中間寄主——釘螺有一定的地理分佈。日本血吸蟲是嚴重危害我國人民健康的一種寄生蟲病,其流行區分佈於長江流域及長江以南廣大地區。祖國醫學很早就有類似血吸蟲病的記載,1972年在湖南馬王堆出土的西漢古屍的肝中查見了日本血吸蟲卵,證明在2100多年前,我國已有血吸蟲病的流行。受感染者,成人喪失勞動力,兒童不能正常發育而成侏儒,婦女不能生育,甚至喪失生命。

人感染血吸蟲,主要由於接觸疫水,如下水勞動或皮膚接觸被尾蚴感染的露水、雨水及潮濕地面等。此外,飲水時尾蚴也可經口腔黏膜侵入人體。感染季節一般是春、夏、秋三季,尤以春末、夏季和早秋感染率較高。

防治原則:貫徹以防為主的方針。採取綜合措施,包括查病治病、查螺滅螺、糞管、水管及預防感染等幾個方面。以切斷血吸蟲生活史的各個環節。釘螺是血吸蟲唯一的中間寄主釘螺的分佈廣、量大,地理條件複雜,我國人民在實踐中創造出許多結合生產,因時因地制宜的有效滅螺方法。管好糞便和水源可預防多種寄生蟲病。此外,針對上述血吸蟲的感染途徑進行個人防護,我國從新中國成立后在血吸蟲病的防治方面,取得了偉大成就。

由於免疫學和分子生物學研究的快速發展,現在對血吸蟲病的免疫學和免疫病理學已有許多新認識。血吸蟲自尾蚴侵入人體后,童蟲、成蟲及蟲卵3個階段侵害人體多種組織器官,誘發人體一系列免疫應答和反應。由於其多樣性和複雜性,血吸蟲病免疫學不僅受到寄生蟲學者的重視,也是免疫學一個重要的研究對象,以其作為研究免疫學複雜性的一個模型,預期對人體免疫將獲得更深入的認識,直接應用於寄生蟲的防治,且對防治癌症等危害人類健康的重大疾病提供啟發和參考。