共找到2條詞條名為東旺鄉的結果 展開

- 雲南省迪慶藏族自治州香格里拉市轄鄉

- 河北省保定市曲陽縣東旺鄉

東旺鄉

雲南省迪慶藏族自治州香格里拉市轄鄉

東旺徠鄉位於雲南省迪慶州香格里拉市北部的滇川邊境,介於東經99°23′—99°53′,北緯28°22′—28°52′之間。

“東旺”系藏語,意為“地下寶庫”,或“裝財寶的箱子”。東旺在宋、元時屬巴域。元代屬奔不兒亦思剛招討司達魯花管轄。明嘉靖三十二年(1553)為木氏土司佔領。清康熙十八年(1679)劃歸中甸格咱境神翁管理,雍正後乃屬格咱境神翁管理,為8個舒卡。民國時屬第五區第二鄉,仍歸格咱千總管理。明末清初青海蒙古和碩特部南下滇西北,東旺歸屬西藏地方政府下屬的巴塘土司管理,清雍正二年(1724年)劃歸雲南中甸,屬格咱境上千總管轄,設八個行政村(俗稱東旺八書)和上、中、下三個把總(相當於村長)。1906年清朝川滇邊各大臣趙爾豐派兵進東旺,魚肉鄉民。1918年當時的康區定鄉縣(今鄉城)農奴主武裝搶劫東旺,全境民房幾乎被燒光,財物被搶劫一空,從此東旺境內匪患不斷,百姓深受其害。1921年因不堪忍受繁重的苛捐雜稅,東旺發生屬民三百抗捐起義。民國27年(1938)為第五區東旺鄉。民國29年(1940)改屬宜旺鄉。1950年8月,設立東旺側庸辦事處(駐今中心村丁春)。1958年底經和平協商土地改革,設立東旺區(駐今中心村西開)。1959年初,建立東旺公社。1962年改為區,1968年復稱公社。1984年又改稱東旺區,同年區政府駐地遷至今中心村委會白玉村民小組的薩哈。1988年區改鄉后稱為東旺鄉,同時把原上游、躍進、中心、新聯、勝利5個鄉改稱村公所,生產隊改稱合作社。1997年,面積1284平方千米,人口0.6萬,轄中興、上游、躍進、勝利、新聯5個行政村。2001年村級體制改革,將村公所改為村委會,合作社改稱村民小組。

東南、南與格咱鄉、尼西鄉毗鄰,北與四川省鄉城縣洞松鄉、白依鄉接壤,西與四川省得榮縣八日鄉、奔都鄉、古學鄉、子庚鄉相鄰。東西長約50千米,南北寬約23千米,海拔2540米,距縣城199公里。鄉境內有寧瑪派寺院和格魯派寺院歸思寺兩座寺院。

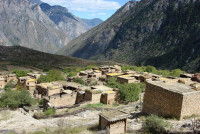

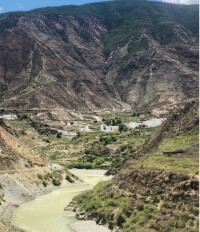

地處橫斷山脈斷層地帶。雪峰林立,河谷縱橫,素有雪山峽谷之美謄。海拔最高點為勝利村與躍進村交界處的永念納茸雪山(5050米),最低點為碩曲河下游新聯村境內川滇交界處(2180米)。

東旺鄉

年最高氣溫29.9°C。最低氣溫-11°C,年平均氣溫10.4°C,年降水量400毫米,無霜期194天。

東旺鄉

碩曲河流經境內60千米,在鄉境內有33條支流,有季節性河流13條。

東旺鄉地域寬廣,東西長約50公里,南北寬約23公里,每平方公里居民約5.5人。北部的高山草場盛產優質蟲草,近幾年來價格上揚,產銷兩旺,每公斤蟲草售價3萬—5萬不等。境內大片原始森林中除積蓄著大量木材外,適合生長各種菌類,其中以松茸經濟價值最高,全鄉年產松茸在120噸以上。但由於交通不便,運距遠,以致優質的松茸沒有獲得應有的經濟效益。

據土地詳查,全鄉總面積1338平方公里(2007462畝),其中耕地20709畝(1990年統計上報數10325畝),園地40畝,林地942824畝,牧草地679818畝,水域9868畝,居民點佔地1907畝,交通佔地1445畝,未利用荒山347851畝。

東旺鄉早在2000多年前就有人類活動,並達到了相當高的文化程度,由於地處雪山深處,交通閉塞,與外界相對隔絕,形成一種獨具地域特色的地方文化,獨特的民風民俗。加上神奇的雪山峽谷,遼闊的高山草場,形成了雄、奇、險、絕的自然風光,這在興起香格里拉旅遊熱當中具有巨大的開發潛力。

該鎮轄5個行政村,54個合作社,58個自然村。鄉政府駐中心行政村白玉。

| 轄區詳情 | |

| 名稱 | 統計用區劃代碼 |

| 上游村 | 533421206201 |

| 躍進村 | 533421206202 |

| 中心村 | 533421206203 |

| 新聯村 | 533421206204 |

| 勝利村 | 533421206205 |

鄉內997戶,6440人,藏族佔總人口的99.67%。

東旺鄉農林牧並重,農作物以青稞、小麥、包穀、洋芋為主,二半山區一年兩熟,高寒山區一年一熟。1990年糧豆播種面積14324畝,總產2719噸,畝產190公斤,人均產糧422以斤。大小牲畜存欄31617頭(只),肉總產量183噸,牛奶產量931噸。果類核桃、蘋果、梨、黃果總產量32.5噸。農民經濟總收入440萬元,人均683元,純收入380萬元,人均590元。盛產蟲草、貝母、知母等貴重野生藥材。

農產青稞、洋芋、玉米、小麥、核桃、蘋果。產蟲草、知母、貝母等名貴藥材。西北部有大片的高山牧場,是冬蟲夏草的主產地。

東旺鄉是農牧並重的藏區鄉,至今還沒有擺脫傳統的自給自足的自然個體經濟,對現代農牧業和商品意識比較淡薄,形不成規模優勢。因此經濟效益不理想。

東旺”系藏語“丟麻絨”的語間異變,意為地下寶庫,因境內高山林立,溝壑縱橫,農田、村舍淹沒其間,故名。東旺鄉有悠久的歷史,根據二十世紀七十年代在東旺鄉新聯村委會比蝦村民小等地發掘的石棺遺址考證,遠在2000多年前,古老的氏恙人就已在東旺境內活動,創造燦爛古代文化。唐代,興起於青藏高原的吐蕃民族王朝南下經略滇西北,同東旺鄉其他鄉鎮一樣,被吐蕃民族所同化,形成藏族。元代,南征大理的蒙古軍隊經過東旺,勝利村委會花拉村民小組之地名“花拉”,新聯村委會霍茸村民小組之地名“霍茸”、“花”、“霍”都系藏族對元代蒙古人的稱謂,這些地名都是當時的蒙古人行蹤有關。明朝時期,世居滇西北麗江的納西族地方勢力木氏土司在明王朝的支持下北進康南藏區,鑒於東旺特殊的地理位置,木氏土司曾著力經營東旺,移民屯兵,派官設治,傳播了內地精耕細作的農業生產技術,促進了東旺經濟的發展,現今東旺鄉新聯村委會滿布江村民小組和躍進村委會打布江民小組都是當時木氏土司移民屯兵興建起來的。“江”是藏族對納西族的稱謂,幾百年過去了,納西族已被當地的藏民族所同化。

東旺鄉全都是世居的藏族,具有藏族的文化特色,也有東旺特色的藏式婚姻、婦女服飾、歌舞。也有神奇而古老的藏傳佛教。

1972~1974年修築了東旺公路,全長57公里,全鄉有4個行政村通車,有大小載重汽車31輛,手扶拖拉機17台。

全鄉實現村村通公路,公路通車里程達到143公里,直接通公路的村民小組已達43個,佔總數的79.6%,公路網已初具規模。

徠1990年有小學29所,教職工52人,在校學生419人。有文化站1個,電影院4個,衛生所1個,衛生室5個。

從1963年開始在東旺河上陸續修建了幾座人馬弔橋和石拱橋,直到1992年在東旺鄉政府附近才建成了第一座可通行車輛的石拱橋。

程式控制電話通到鄉政府所在地,移動通信建有3個基站,覆蓋率達90%以上。東旺鄉建有35kv輸變電工程,境內農網改造已成規模,已有46個村民小組通電,通電率達85%。

東旺鄉共有30所小學,其中有中心完小1所,村完小5所,一師一校24所,教職工51人,其中代課教師6人,東旺鄉適齡兒童796人,普及九年義務教育率達98.8%,遠程教育網站建至各村完小。