董逌

董逌

董逌(音攸),字彥遠,東平(今山東東平縣)人,北宋藏書家、書畫鑒定家。靖康末,官至司業,遷徽猷閣待制,以精於鑒賞考據擅名。

董逌依其藏書撰《廣川藏書志》二十六卷,已佚,另著有《廣川畫跋》六卷、《廣川書跋》十卷、《廣川詩故》四十卷。

董逌,字彥遠,東平人,北宋藏書家、書畫鑒定家。靖康末官至司業,遷徽猷閣待制,以精於鑒賞考據擅名。著有《廣川藏書志》《廣川畫跋》《廣川書跋》《廣川詩故》。

《廣川畫跋》

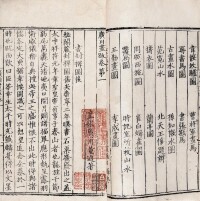

《廣川畫跋》書影

題跋畫作包括宮廷及私人收藏,其中以歷史故事及風俗人物佔多數。畫跋偏重於考證評議,對作品之題材內容及物象制度多方論證,引經據典,與其他側重藝術風格技巧之評鑒著作不同,對作品辨識也時出獨特見地。如根據畫中人物衣冠服飾及殿廷環境辨《蕭翼賺蘭亭圖》為《陸羽點茶圖》;根據圖中細節辨《漢武帝會西王母圖》為《唐武帝仙樂圖》,又稱《醉僧圖》,所畫僧人沈酣實為魏晉時僧人不守成律聚飲歌舞之寫照;又指出《擊壤圖》中擊壤不應畫為擊缶。其他如對《兵車圖》兵車形制進行考證,跋《舞馬圖》論及舞馬之戲的源流等,皆可見作者學識之廣博。

《廣川畫跋》不僅能從世之所好、俗之所成論畫,而且能將傳統理論與創作實踐相結合,對技法、風格發表深入見解。如李公麟得周昉《按箏圖》,因“不遺余巧”、“媚色艷態,明眸善睞”,懷疑其形容骨相尚為不得,更何況傳神寫照?故持畫相問:“人物豐濃,肌勝於骨,蓋畫者自,有所好哉?”董逌答曰:“此固唐世所尚……唐人所尚以豐肥為美,防於此時知所好而圖之矣;”所論頗高。宋徽宗主持畫院,專尚形似,重視法度,董逌亦講形似與畫法,但又主張兼得形、神、理,作公允持平之論。如他在肯定戴嵩畫牛“妙於形似”,謂“苟失形似,便是畫虎而狗者”的同時,提出“要不期於所以似者貴也”,認為“賦形出象,發於生意,得之自然”才足珍貴,而“摹取形類”,“雖尋常者猶不失”並非正途。董逌還從韓非所辨鬼神犬馬之孰為難易,提出“鬼神索於理不索於形似,為犬馬則既索於形似,復求於理,則犬馬之工常難”的道理,在形神關係外並提一“理”,既受宋人講理學的風氣影響,又是蘇軾講“常理”的闡發。他理解顧愷之以人物為最上,次及山水、狗馬、台榭而不及禽鳥:,是因為人物“以神明為勝”,但由於唐五代以來山水、花鳥畫水平日高,形神論不能只限於人物,他又發“苟求其理,物各有神明”之論,並具體用於畫家、作品評論中,如評李成山水、孫白畫水、邊鸞牡丹等,均有卓見。

對於創作經驗的總結,董逌常能上升到哲學高度。《書李成畫后》認為:對自然山水“生而好”之人,“積好在心,久則化之,凝念不釋,殆與物忘,則磊落奇特蟠於胸中,不得遁而藏也”,“它日忽見群山橫於前者”,“慢然放乎外而不可收也。”前者是表象儲存,後者是靈感觸發,其間又貫串著莊子技進乎道的精神,。《書百牛圖后》認為人對事物的認識有“以人相見”“牛為一形”和“以牛相觀”“更為異相”的差別,只有深入了解,在動靜中觀察事物百狀,才能真正掌握事物真相,這對意欲創造真正具有藝術個性的作品,無疑有深刻的指導意義。當然,《廣川畫跋》畢竟是重在考證之作,其主要學術價值在此。理論上難成系統,且文字古奧,常令人有意難索之感。

《廣川書跋》

汲古閣刊本《廣川書跋》書影

由於此書成書時間較早,記述比較豐富,論述亦多精當,尤其其中不少作品現已不存於世,故有較高的史料價值。此書舉凡鐘鼎彝器之考辨、石刻碑帖文字之訂證,書家書體之流變,莫不兼而備之。而最富特色的乃是作者對書法源流和風格的點評。如跋《懷素七帖》云:“書法相傳至張顛后,則魯公得盡於楷,懷素得盡於草……旭於草字則度絕繩墨,懷素則謹於法度。”其評價公允且富有書法美學的哲理;又如跋《歐陽通別帖》云:“筆力勁險盡得家風,但微失豐濃。故有愧其父,至於驚奇跳駿,不避危險則殆無異也。”於比較之中究本鉤源,且道出了各自的特色,頗得書法要領。其次,對前代遺物之考辨亦刻意精求,如跋《虎彝》篇云:“伯時《虎彝》則異《父乙尊》為虎以飾耳,非虞氏制也;昔周人追享朝享裸用《虎彝》、《雌彝》自為二器,蓋周所制也。”所判充分體現了作者“刻苦務學,博極群書,討 衛究詳閱,必探本源”的治學精神。