照金鎮

陝西省銅川市耀州區轄鎮

照金鎮,隸屬於陝西省銅川市耀州區徠,照金鎮地處耀州區西北部,東接廟灣鎮,南連小丘鎮,西和咸陽市淳化縣毗鄰,北與咸陽市旬邑縣接壤[1],總面積164平方千米。

照金鎮為全國第二批國家特色旅遊名鎮,照金丹霞地質公園為第六批國家地質公園。

截至2020年6月,照金鎮下轄9個行政村[3]。2018年,照金鎮戶籍人口8118人[2]。2011年,照金鎮農業總產值4.75億元,工業總產值20.8億元,社會商品銷售總額達895萬元。。

銅川市耀州區轄鎮。位於區境中西部。鎮政府駐照金村,距城區54千米。梅七鐵路、柳(林)照(金)公路穿境而過。紀念地有薛家寨、陳家坡會議舊址、芋園游擊隊大本營、中共陝西省委墳灘舊址、陝甘邊照金革命根據地紀念館等。

照金鎮

照金鎮地處耀州區西北部,東接廟灣鎮,南連小丘鎮,西和咸陽市淳化縣毗鄰,北與咸陽市旬邑縣接壤。轄區東西最大距離23.5千米,南北最大距離10.4千米,總面積164平方千米,距城區35千米。

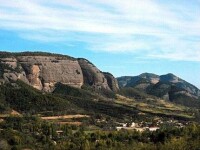

照金鎮地處橋山山脈南段,境內山大溝深。最高峰長蛇嶺位於照金—句邑交界處,海拔1900多米;最低點高塬河位於高塬河底,海拔800多米。

照金鎮屬暖溫帶大陸性氣候。四季分明,春季乾旱少雨、多風,夏季炎熱,秋季涼爽多雨,冬季寒冷少雪。多年平均氣溫9℃,1月平均氣溫-3℃,7月平均氣溫26℃。生長期年平均240天,無霜期年平均135天。年平均降水量560毫米,降雨集中在每年7—10月,8月最多。

照金地處鄂爾多斯地台與渭北地塹之間,地質由石灰岩、砂岩、頁岩、泥岩、紅粘土及黃土物質組成。氣候屬溫帶大陸性半乾旱、半濕潤區,年平均降水量560—604毫米,年平均氣溫8.4攝氏度,無霜期206天。溝壑密度1.27公里每平方公里,主要河流有照金河、蘭干川河、雷神河、高爾塬水庫等。

照金鎮

以地處照金山麓而得名。相傳隋煬帝巡遊至此,恰逢雨後斜陽,山上金光燦燦,遂命名照金山。

宋設寧谷鎮,有寧谷驛通邠州,后廢。

1949年10月,設照金鄉。

1958年9月,改公社,轄13個生產大隊;同年12月,劃歸銅川市小丘公社。

1961年8月,復屬耀縣,仍為照金公社。

1983年4月,復設鄉,轄13個行政村。

1984年9月,改設鎮。

截至2011年末,照金鎮轄照金、尖坪、田玉、芋園、賀庄、瑤峪、柳林、神水、五峰、北良、胡巷、楊山、台爾、高爾塬、腰嶺、梨樹、麻底、代子18個行政村;下設67個村民小組。

截至2020年6月,下轄9個行政村。人民政府駐照金街。

| 統計用區劃代碼 | 城鄉分類代碼 | 名稱 |

| 610204104200 | 121 | 照金村 |

| 610204104201 | 220 | 芋園村 |

| 610204104202 | 220 | 楊家山村 |

| 610204104203 | 220 | 代子村 |

| 610204104204 | 220 | 高爾原村 |

| 610204104206 | 220 | 尖坪村 |

| 610204104207 | 220 | 田峪村 |

| 610204104208 | 220 | 北梁村 |

| 610204104210 | 220 | 梨樹村 |

照金鎮境內已探明地下煤藏儲量1億多噸,可開採儲量6000多萬噸。現擁有大小煤礦11個,年產量300多萬噸。

照金是全國百名紅色經典旅遊景區之一,主要有薛家寨、陳家坡會議舊址、芋園游擊隊大本營,中共陝西省委墳灘舊址、陝甘邊照金革命根據地紀念館等。照金是耀州區重要的採煤區,探明儲量7億噸,照金植被茂盛,森林覆蓋率達75%以上。

截至2011年末,照金鎮轄區總人口12359人,其中城鎮常住人口306人,城鎮化率2.8%。另有流動人口1126人。總人口中,男性6775人,佔54.8%;女性5584人,佔比45.2%;14歲以下1692人,佔13.7%;15—64歲9682人,佔78.3%;65歲以上985人,佔8%。總人口以漢族為主,達12325人,佔99.7%。2011年,照金鎮人口出生率12.3‰,人口死亡率5.3‰,人口自然增長率7‰。人口密度為每平方千米5人。

2018年,照金鎮戶籍人口8118人。

巍峨的薛家寨

2011年,照金鎮財政總收入1100萬元,比上年增長20%。農民人均純收入6342元。

2018年,照金鎮有工業企業4個;其中,規上企業3個。有營業面積50平方米以上的綜合商店或超市個數6個。

第一產業

2011年,照金鎮耕地面積42682畝,人均3.9畝。2011年,照金鎮農業總產值4.75億元,農業增加值佔國內生產總值28%。糧食作物以小麥、玉米為主。截至2011年末,照金鎮糧食生產8428噸,人均750千克。其中小麥2448噸。主要經濟作物有核桃、油菜、中藥材等,其中核桃種植面積12314畝,產量134.5噸。畜牧業以飼養生豬、羊、牛、家禽為主。2011年,照金鎮生豬飼養量3576頭,年末存欄2576頭;羊飼養量4132隻,年末存欄3032隻;牛飼養量5803頭,年末存欄3803頭。家禽飼養量6822羽,上市家禽4822羽,出售禽蛋2.6噸。畜牧業總產值993.7萬元。截至2011年末,照金鎮累計造林25680畝,其中用材林4260畝、經濟林28096畝,農民住宅四旁樹木12萬株。2011年,照金鎮大型農業機械231台(輛)。

照金鎮是耀州區主要煤炭生產地。2011年,照金鎮工業總產值20.8億元,比上年增長35%,工業增加值佔國內生產總值的6%。2011年,照金鎮規模以上工業企業2家,職工1.5萬人,實現工業增加值0.4億元,比上年增長30%。其中大中型工業企業2家,職工1.5萬人,實現工業增加值0.4億元,比上年增長30%。銷售收入達到億元以上的企業2家。

第三產業

截至2011年末,照金鎮商業網點323個,商貿市場2處,從事商貿人員449人。2011年,照金鎮社會商品銷售總額達895萬元,城鄉集市貿易成交額2110.5萬元。截至2011年末,照金鎮郵政網點2個,投遞線路單程總長度105千米,投遞點31個,鄉村通郵率85%,全年投遞國內函件1140件;征訂報紙394份、期刊105冊。電信企業1家,服務網點1個,固定電話用戶3000戶,電話用戶普及率85%;行動電話用戶6000戶,比上年增長10%,行動電話普及率為60%;寬頻接入用戶60戶,比上年增加10戶。全年電信業務收入32萬元。

照金鎮境內耀旬、耀淳公路過境,境內長47千米。截至2011年末,照金鎮鎮區道路2.7千米。主要幹道有金光大道、西大街、子長路。有縣鄉級公路2條,總長100千米。2011年,照金鎮日均發送客車12輛,日客運量300人次。擁有貨運汽車123輛,2560噸位。

照金鎮

科技事業

截至2011年末,照金鎮有各類科技人才143人,其中專業技術人才87人,經營管理人才18人,技能人才16人,農村實用人才22人。

教育事業

截至2011年末,照金鎮有幼兒園1所,在園幼兒128人,專任教師4人;小學4所,在校生803人,專任教師198人。初中適齡人口升學率92%,小升初升學率98%,九年義務教育覆蓋率100%。

文化事業

截至2011年末,照金鎮有文化站1個,電影放映單位1個,農家書屋4個,藏書1.3萬餘冊。截至2011年末,照金鎮有線電視用戶8450戶,電視綜合覆蓋率100%。

衛生事業

截至2011年末,照金鎮有各級各類醫療衛生機構25個,其中中心醫院1個,村級衛生室18個,個體診所6個;病床10張,專業衛生人員25人,其中執業醫師6人,執業助理醫師6人,註冊護士1人。2011年,照金鎮醫療機構完成診療1600人次。2011年,照金鎮農村安全飲用水普及率63%,農村衛生廁所普及率75%。新型農村合作醫療參合人數10515人,參合率100%。

社會保障

2011年,照金鎮城鄉最低生活保障373戶,人數940人,支出99.5萬元,比上年增長12%;農村五保分散供養76戶、89人,支出26萬元;農村醫療救助64人次,民政部門資助參加合作醫療89人次,共支出8.9萬元;農村臨時救濟204人次,支出3.1萬元。救災支出82.4萬元。國家撫恤、補助各類優撫對象54人,撫恤事業費支出25.3萬元。截至2011年末,照金鎮參加新型農村社會養老保險6076人,比上年增加了100人,享受基本養老保險(60歲以上)1342人次,領取保險金20.8萬元。

基礎建設

截至2011年末,照金鎮有110千伏變電站1個,變壓器總容量3500千伏安安,高壓輸電線路10條,總長度147千米,其中煤礦專用線路7千米,用電負荷3100千瓦。年售電量累計完成1000千瓦時,綜合電壓合格率96%,供電可靠率99.9%。

徠截至2011年末,照金鎮鎮區幹線水管4.6千米,年工業用水54萬噸,生活用水0.4萬噸,居民自來水普及率90%;排水管道4千米。

截至2011年末,照金鎮有公園1個,公園面積2.5公頃。鎮區園林綠化面積6.5公頃,綠化覆蓋率32%。

環境保護

2011年,照金鎮本級財政用於環境保護的資金47萬元。鎮區和景區的森林綠化率達到32%。

照金鎮

照金鎮境內風景名勝區有秦王殿遺址和隋神德寺(已毀)、香山寺、陝甘邊革命根據地照金紀念館、薛家寨、照金丹霞地質公園等。香山寺屬全國文物保護單位,薛家寨和照金紀念館為陝西省愛國主義教育基地。

照金是全國百名紅色經典旅遊景區之一,主要有薛家寨、陳家坡會議舊址、芋園游擊隊大本營,中共陝西省委墳灘舊址、陝甘邊革命根據地照金紀念館等。當年,劉志丹、謝子長等老一輩無產階級革命家就是在這裡創建了西北地區第一個山區根據地——陝甘邊照金革命根據地。

民國二十一年(1932年)2月20日,劉志丹、謝子長等率領的紅軍陝甘游擊隊第一次來到這裡,開始了陝甘邊照金革命根據地的創建活動。建立芋園游擊隊、開展分糧鬥爭、組建農民聯合會和農民游擊隊、成立紅二十六軍、成立中共陝甘邊特委、建立北梁、黑田峪、金盆、老爺嶺和香山等農村黨支部和區委、成立陝甘邊游擊隊總指揮部、成立邊區革命委員會,建立紅色政權,建立區、鄉、村革委會,經過大大小小無數地地與敵血戰,於民國二十二年(1933年)4月建成、鞏固並發展了以照金為中心,東達胡家巷、高山槐,西抵七界石、黃花山,北迄斷頭川、王家溝,南至老牛坡、桃渠原,橫跨耀縣、淳化、旬邑、宜君四縣邊界,下轄有九個區鄉的陝甘邊照金革命根據地。2005年3月,照金被列為全國紅色旅遊經典景區之一。

神德寺塔

神德寺塔(原名宋塔、耀縣塔)位於銅川市耀州區耀州城北步壽塬下(無建築時間,陝西省文物專家根據建築風格定為宋代建築)。2006年5月公布為第六批全國重點文物保護單位。

塔為密檐式結構,8角9層,高30米。底層較高,每邊長3.15米。塔身各層斗栱、檐椽均為磚雕,出兩跳,斗栱、翹為偷心造,用材較大。飛椽斷面為方形,亦出兩層。塔身各層逐級向上內收,結構相同。塔內中空,原有木梯可盤旋登上,現塔內木質構件已毀。塔身底層有東西兩個拱券門,東門的青石門楣上線刻一佛二菩薩,兩門框分別線刻持箭和持劍天王。二層塔身南面鑲嵌有明代“皇明科第題名碑”一塊,為明嘉靖十八年(1539年)刻立。東、南、西、北四面均分佈小型形拱卷窗,隔層設置。塔身外部斗栱、飛椽雕刻精美,建築風格雄渾莊嚴,極具觀賞和研究價值。

明喬世寧《耀州志·地理志》載:“大像閣在步壽原南崖下,元魏時龍華寺也。隋仁壽中(601—604年)建閣覆彌勒像,高二十餘仞,故名焉。唐改神德寺。宋時人遊覽最盛,有富鄭公登閣詩石刻,宣和(1119—1125年)時兵火,閣廢。金承安中(1196—1200年)再建,更寺額曰‘明德’。今閣與像久廢,寺改書院,獨故塔存”。

又據南宋陳思《寶刻叢編》卷十記載:“唐神德寺碑,八分書,不著書、撰人名氏。神德寺,故後魏之會同寺也。唐垂拱三年(687)有司奏自華原之石門山徙於祋栩城北魏龍華寺故基而立之。碑以開元八年(720)立。”此處所講“石門山”即照金神德寺舊址。照金位於耀州區西北部,距城區60千米,西去8公里即為石門。1969年4月,在照金鎮寺坪村發現了隋神德寺仁壽舍利及石函。

清陳仕林《耀州志·學校》記載,明嘉靖二年(1523年),知州趙時驅逐明德寺僧尼,在原址成立文正書院,因宋代名相范仲淹(字文正)曾擔任耀州知州,故以“文正”命名。嘉靖十八年(1539年)刻立“皇明科第題名碑”,鑲嵌於塔上。嘉靖己酉(二十八年)(1549年)之後,書院逐漸荒廢。清乾隆二十二年(1757年),知州侯鈺將文正書院遷建於城內原布政使司舊址(即今耀州區西街小學)。

民國三十一年(1942年),在原文正書院舊址成立了省立“中山中學”,許多北上的進步青年在中山中學中共地下工作者和進步師生的接應、幫助下,順利抵達延安。民國三十五年(1946年)秋,台灣回歸祖國后,台灣當地組成光復致敬團來到大陸,原本計劃親赴黃帝陵拜謁,但由於當時內戰正處於膠著狀態,因此改在神德寺塔下遙祭黃陵。

2004年,耀州區委、區政府對塔身進行了全面維修,基本恢復了原來的面貌。

2006年5月25日,神德寺塔被國務院列為第六批全國重點文物保護單位。

陝甘邊照金革命根據地舊址

陝甘邊照金革命根據地舊址位於陝西省銅川市耀州區照金鎮,以照金鎮為中心,橫跨耀州區、旬邑、淳化、宜君等縣(區),是省重點文物保護單位,為全國100個紅色旅遊景區之一。陝甘邊照金革命根據地是二十世紀初由劉志丹、謝子長、習仲勛等老一輩無產階級革命家創建的中國北方第一個山區革命根據地。紅軍利用薛家寨上極其險要的四個天然岩洞分別建成紅軍醫院、被服廠、軍械廠、指揮部等1—4號紅軍寨及其哨卡、弔橋、石砌寨門等防禦措施,開展革命鬥爭。現在照金鎮上修建有陝甘邊照金革命根據地紀念館。

2013年5月3日,陝甘邊照金革命根據地舊址被國務院列為第七批全國重點文物保護單位。

照金鎮

照金香山景區

照金香山景區是國家AAAA級景區。香山是中國佛教名山之一,相傳妙善公主於此修身成佛(即觀音菩薩),故以菩薩靈異而聞名。香山佛教文化始於苻秦,興盛於姚秦,至南北朝、隋唐時期成為佛教勝地。后歷朝歷代屢有廢興,到宋代、清代續建、擴建,逐步形成了以白雀寺、龍泉寺、聖果院、奇峰洞、准提道院、永善堂、雲崖寺、同善寺等寺院為主體的佛教建築群,又稱八大叢林。現僅存白雀寺、龍泉寺、奇峰洞、千手千眼觀音菩薩真身殿。白雀寺位於香山腳下瑤玉村西,現有三間木椽青瓦頂廈房,前立一石碑,這是香山興建較早的一個寺院。龍泉寺依崖勢而建,現僅留下一道清泉和斷壁上的單色壁畫,訴說著昔日的輝煌。太子寺,位於東川的三政村。這裡一崖壁上鑿有大小不同的洞窯,其中一石窟昔日安置著迦羅衛國凈飯王(古印度)的太子塑像,即出家前的釋迦牟尼,故稱太子寺。在旁邊的岩壁上留有兩塊6平方米左右的雙層壁畫。據考證為隋唐時期。奇峰洞背依懸崖,下臨絕壁,內置千手千眼觀音菩薩金身坐像。每年農曆三月十五日前後十天和十月十五左右廟會期間,登山拜佛者雲集。

薛家寨景區

薛家寨景區是國家AAAA級景區。薛家寨革命舊址是薛家寨保衛戰的戰鬥遺址,中國工農紅軍曾在此駐留。位於陝西省銅川市耀州區照金鎮政府東約5千米的田玉村秀房溝。傳說薛剛反唐時曾屯兵於此,因以得名。

這裡處於橋山山脈南端,海拔1600多米(其中箭穿崖最高),這裡重巒疊嶂,密林如海,地勢險峻。山寨形似葫蘆,東南西三面為懸崖絕壁,山坡灌木叢生,仰視不見寨形,細看僅見草叢小道。整座山寨走勢雄奇,軍事上易守難攻。民國二十二年(1933年)春,劉志丹、習仲勛、謝子長率領中國工農紅軍黨政領導機關遷駐紅軍上寨后,在4個岩洞中分別設立了軍醫院、修械廠、被服廠、倉庫等後勤單位,建了寨樓、堞牆、戰壕、哨卡、碉堡、弔橋等。

民國二十二年(1933年),這裡曾發生一起武裝反對國民黨反動派的歷史上有名的薛家寨保衛戰。當時,照金革命根據地的建立和王泰吉的耀縣起義,沉重地打擊了國民黨和封建軍閥在陝甘寧一帶的反動統治。是年9月,國民黨陝西當局向照金蘇區發動猛烈進攻。以劉文伯為首的上千敵人,分兵幾路向薛家寨逼近,企圖佔領薛家寨,消滅紅軍。在這危急關頭,留寨的紅軍戰士、游擊隊員、工人和婦女挺身而出,奮勇抗擊,打退敵人的多次進攻。在戰鬥到第六天時,由於寧老八等叛徒的出賣,紅軍戰鬥失利,薛家寨陷落,李妙齋在這次保衛戰中不幸壯烈犧牲。民國二十三年(1934年)秋,紅軍和游擊隊主力返回照金,全面恢復並鞏固了照金革命根據地,直到新中國誕生。

2020年7月29日,照金鎮被全國愛國衛生運動委員會命名為“2017—2019周期國家衛生鄉鎮”。