汪士慎

清代著名畫家、書法家

汪士慎(1686—1759)清代著名畫家,書法家。字近人,號巢林、溪東外史等,漢族,安徽休寧人,寓居揚州。

工分隸,善畫梅,神腴氣清,墨淡趣足。暮年一目失明,仍能為人作書畫,自刻一印云:“尚留一目看梅花”,後來,雙目俱瞽,但仍揮寫,署款“心觀”二字。有《巢林集》。

汪士慎像

士慎畫繁枝,千花萬蕊,管領冷香,儼然灞橋風雪中。西唐畫疏枝半開蟬朵,用玉樓人口脂抹一點紅,良縑精楮,各臻其微。

士懼老而目瞽,為人畫梅,或作八分書,工妙勝於未瞽時。

精篆刻,與張潛乙、金筋齊名。

著有《巢林詩集》。《廣印人傳、國[清]朝畫識、國[清]朝畫徵續錄、揚州畫舫錄、墨林今話、桐陰論畫、甌缽羅室書畫過目考》。

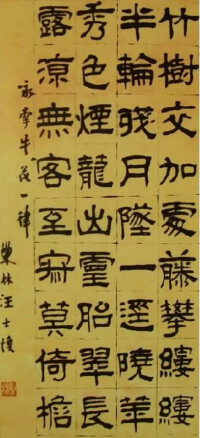

汪士慎作品

54歲時左眼病盲,仍能畫梅,“工妙騰於示瞽時”。67歲時雙目俱瞽,但仍能揮寫狂草大字,署款“心觀”,所謂“盲於目,不盲於心”。汪士慎善詩,著有《巢林詩集》。他詩書畫印俱佳,精於篆刻。印章取法小篆而參合漢篆,以畫意入印,法度之中別有意趣,如“巢林”印和“七峰草堂”印。

汪士慎篆刻多取法小篆,如“汪士慎”印,給人以蒼茫朴茂之感。“慎”字中大塊的並筆給該印帶來撲朔迷離的色彩,使人們在朦朧美中體味藝術的真諦。此印的大塊留白,加之“士”字加粗的兩橫筆,在印面形成數塊大的白色塊面,它們相互分離,而又相互呼應;其紅色的底面也相應地出現了大的色塊,“計白當黑”的趣味溢於印表。這一白一紅的強烈對比與一疏一密的相互參照,使該印達到了“疏可跑馬,密不容針”的境界。汪士慎篆刻,其字的結體往往打破常規,自成一家;章法安排往往在平穩中求變化,韻味之佳,稱雄一時。

“尚留一目著花梢”白文印,是汪士慎人生經歷的傳真寫照。清乾隆四年(1739年),他第二次游浙江歸來,左目失明,多麼不幸!為此他曾戲刻“左盲生”、“尚留一目著花梢”、“晚春老人”、“一生心事為花忙”等閑章,以志其情志。

汪士慎作品

1754年秋,汪士慎在揚州北城邊買了一處“蓬窗”小屋,作為養老之所。他在這所茅屋裡,布衣蔬食,品茗讀書,寫字作畫,安寧生活。67歲時,他的另一隻眼睛也漸漸失去了光明,深居蓬門僻巷,交遊本來不多,失去雙目不能作書作畫,來往的人更少了,除了“三四素心,時相過從”,門前冷落得很。汪士慎耐得住寂寞,也忍得住“蓬生三徑逐年貧”的生活,但失明剝奪了他視若生命的書畫創作,這種痛苦畢竟難以忍受。汪士慎“朴不外飾,儉不苟取”,他的晚年孤寂貧困。1759年,汪士慎在他的城隅草屋中與世長辭。這位像梅花一般一生疏淡的老人,也像梅花的一縷清香那樣消逝了。

汪士慎還善於做詩,他喜彈琴,特別在他目有痼疾,將成殘廢時,常常撫琴自慰。汪士慎把嗜茶、愛梅及賦詩三者融匯一起,形成筆墨,構成了書畫藝術上的淡雅秀逸的風格。所以,在巢林詩中,詠茶的就有20多首。“茶苦”而清,“梅清”則高,好友金農送他“茶仙”的雅號。

汪士慎作品

據說,汪士慎平時寡言少語,與人交往時,從來不提他過去的事,也從來不提他家鄉的事。按常理分析,汪士慎對在家鄉時的際遇,一定有難以啟齒之處。是什麼原因人們無法斷定。在汪士慎留下的作品中也許可以找到他前半生的蛛絲馬跡。

首先是汪士慎的畫作。很多字畫作者,在自己作品的落款中都留下自己的籍貫。這是為家鄉“爭光”也好,純粹習慣也罷,但至少可以讓欣賞者知道作者是哪裡人。汪士慎在畫作中,常常寫著“富溪汪氏”,有時寫“溪東外史”。由此,人們就只好在休寧的富溪之東去尋找汪士慎的居住地了。

其次是從汪士慎一生多次使用的“別號”上,後人能知道他在家可能排行老六,人們稱他為“汪六”或“汪六先生”。

再次是汪士慎的詩作。汪士慎留下了一本詩集,名叫《巢林集》。在這部詩集中,比較明顯透露出他的身世的有兩首,一為:

憶昔同少壯,懷抱多慷慨。

接納重義氣,談笑生悲涼。

從這首詩中,似乎看不出當年的少年,如今是個沉默寡言的人。當然,這自然就讓人想到這個當年胸懷壯志、慷慨大義、談笑風生的少年,可能是在後來的人生變故中遭受挫折、坎坷,而漸漸變處像一尊木偶。

另一首詩為:

身依故土家何有,鬢欲成翁事已非。

寄語故人應憐我,我憐無處對春暉。

身在“故士”卻沒有家,這是怎麼回事?是與同村族人有矛盾?是家庭其他成員不容他?不過,雖然已經離開了“故土”,但他還是希望“故人”能同情他,諒解他:他有報答父母養育之恩的心情,卻因身在異鄉而無法報答!這首詩,多少能讓人讀出汪士慎離開家鄉的無奈……一片無可奈何的慘境。

在汪士慎留下的這些作品中,人們無法尋覓他寫詩、作畫、練字、刻印的師承關係,好像他是個無師自通的怪才。

汪士慎作品

老鄉兼畫家的汪士慎的到來,受到馬氏兄弟的厚待。馬氏兄弟把他安排在自家的“七峰亭”。這個亭子,原來是馬氏兄弟在家接待文人墨客的一座“沙龍”。汪士慎來后,馬氏兄弟請人來將這座亭子整理成住房,讓汪士慎一家住在這裡。由於這座亭子的四周散布著七塊巨石,像七座山峰,因此,汪士慎將這一新居命名為“七峰草堂”,並自名“七峰居士”。

汪士慎來揚州的一個重要外部原因,就是揚州當時是江南著名的繁華之地。這裡經濟繁榮,而且文氣暢達,字畫都有很好的市場。汪士慎來了之後,就開始賣畫。但這個來自皖南深山的畫家,顯然不太適應這個環境。馬曰琯曾寫詩說他“嗜茶頂有茶經讀,能畫羞來畫直酬”。這是說汪士慎在賣畫時,不好意思和買畫人討價還價。

汪士慎的畫,到底好不好賣呢?賣的價錢怎麼樣呢?沒有直接的依據能讓現代人回答這個問題,但實際的狀況表明,汪士慎以畫為生的日子並不好過。在汪士慎所處的年代,社會上比較風行的師古之風,臨摹的古畫在市場上比走俏,而汪士慎的畫則有濃厚的文人畫氣息,有“師心”“師自然”的風格,即不受拘束的發揮較多。由於這一矛盾的存在,汪士慎的畫作自然不會有很好的銷路,就像他自己說的:“自笑成孤調。難堪入塵世。”清高自笑,但絕不隨波逐流。

既然“不好意思”去賣畫,那就把畫交給一些書畫販子吧。

一個名叫邊壽民的淮安人,一把從汪士慎這裡帶走了10冊畫。不久,捎信來說已經賣了4冊,得了“三兩八錢銀子”,這在當時是很低的價格。接著,一名既賣畫又畫畫的人,叫方可村,來幫汪士慎賣畫。由於方可村對書畫市場的行情很清楚,所以,生活拮据的汪士慎很願意聽他的意見。有一次,方可村約著汪士慎,兩人一道乘船去寧波賣畫。這一趟,汪士慎興奮不已,不僅賣畫掙了錢,還因為走江過海而大開眼界。

自己賣畫,加上叫朋友們代賣,汪士慎艱難地有了點積蓄。48歲那年,他委託馬氏兄弟為他在揚州城物色到一處老房子。在當時,48歲已算步入老年了,汪士慎在這個時候終於有了自己的“家”、自己的畫室。

汪士慎的新居周邊,植有各種花卉,種植最多的是梅花,其次是山茶,這些花經常可見他的畫作中。他的門前窗下,還有茉莉、梔子、牽牛、牡丹及梨花等,還有一棵高大的杉樹。這些花卉,在汪士慎的畫作中,大多顯得冷艷、慘淡,並帶有憔悴之狀。後人認為這是汪士慎實際生活的寫照。汪士慎的新房,被濃密的樹陰嚴嚴地罩著,因此,汪士慎給自己的新居起名為“青杉書屋”。此後,汪士慎在這個房子里創作的字畫,都自豪地書上“寫於青杉書屋”。

作為揚州八怪“第一怪”的汪士慎,其書畫造詣之深,是舉世公認的,但他的苦難卻是很多人不知道的。他年近四十到揚州時,寄居在同鄉大戶馬氏兄弟家。雖然馬氏兄弟很尊敬“文化人”,但赤貧如洗卻是汪士慎當時的生存實態。10年之後,賣畫掙了些錢的汪士慎買了房子,於是又成了“窮光蛋”。如果還象以前那麼寫字、作畫,汪士慎的日子當然會滋潤起來,但命運之神似乎一直在耍弄著汪士慎。

就在喬遷青杉書屋的那一年,汪士慎患了眼疾。他的眼睛又熱又痛,尤其是左眼,眼底布滿血絲,紅腫流淚。眼睛,對於一個普通人來說,其重要性已不言而喻,而更何況對於一個要靠眼睛來觀察世界的畫家呢?但汪士慎沒有錢去求醫問葯,他只能忍受著眼疾的煎熬。

在汪士慎一生中,有個現象值得人們關註:在患了眼疾之後,他一反常態地經常出門旅遊了。有人認為,這是汪士慎對自己眼疾後果有充分的預料――他想在失明之前,盡情地把世界看遍。

他的眼疾越來越嚴重,但為了生計,他還得不停地畫。54歲時,他在畫完一幅《梅花圖》后,左眼終於失明。可能是早有思想準備,所以他並不沒有表現得如何消沉,而是樂觀豁達,繼續作畫,並稱自己的創作是“獨目著寒花”。他這時的畫,當時揚州八怪之一的鄭板橋就評價說“清品極高”。在他左眼失明的第二年,創作了一幅《乞水圖》,畫的是一個老翁,抱著一個瓮在“收藏”積雪;這是為了用雪水煎茶。鄭板橋在這幅畫上有題詩,稱此畫為“抱瓮柴門四曉煙,畫圖清趣入神仙”。畫如其人,透過這幅畫,人們能感悟到汪士慎品質之高潔。

汪士慎

66歲時,不幸再次降臨在汪士慎的頭上,他的雙目失明了。對於一個畫家來說,這該是何等痛苦,自然是不言而喻的。這個時候,他只有靠自己的“心”來觀察世界和人生了,因此,他給自己取了個有趣的名字——心觀道人。

兩年之後的初春,突然降了一場大雪,天地間白茫茫一片。“揚州八怪”之一的金農,坐在家門口,情趣盎然地欣賞著眼前的雪景。看得興奮處,他關上門,回到屋內,揮毫作畫。

不一會兒,有人敲門。門外的狗也叫了起來。金農放下筆,去開門。

啊!是汪士慎!是一個小童領著他走來的,汪士慎已經失明好幾年了,居然在這個天氣里來到金農家。

兩人喝著熱茶,談著書畫。說到興緻高時,汪士慎興奮地用手摸索著去尋找筆,他要寫字,還是作畫?金農也激動起來。他趕緊為汪士慎鋪開紙,研好墨,將筆遞在汪士慎手中。汪士慎全憑著自己的感覺,揮筆在紙上創作了一幅狂草書法!金農看著看著,淚水止不住流下來。誰敢相信,眼前的這幅狂草作品出自一個雙目失明的盲人之手?金農忍不住在這幅作品的邊上留下自己的一首長詩:

雙扉久不聞人聲,忽驚射門聲丁丁。

汪士慎

袖中大字大如斗、自言寫時頓運肘。

心光頓發空諸有,當前多少美少年,

有眼有手徒紛然,但見滿紙醜惡筆倒起顛。

叟兮又言小弟目盲非不祥,

老兄軟腳叉又何妨?

木棉裘暖飽飯日,

復日明日還來荒寺話斜陽。

在金農看來,那些青年(“美少年”)有眼有手又怎樣?只會寫些“醜惡”而已!而眼前的盲人汪士慎卻是那樣高潔、不染世俗之情(“無世情”)。眼睛瞎了,並不是不祥啊,“腳軟”也照樣能走能跑,改日還來與老兄“話斜陽”——這是多麼超脫的一個盲人藝術家?

當然,雙目失明后的汪士慎繼續走訪知音的事,肯定還有,但這之後還提筆“狂草”,就沒聽說過了。他後來的幾年是如何度過的,沒人知道。人們知道的只是這位傑出的藝術家死於1759年,即74歲時離世。

汪士慎善工繪畫書法,金石篆刻,善隸。隸書《七古一章》為汪氏四十歲時書,清勁爽朗,生動有致,透出剛介自在之精神。六十七歲時雙目失明,乃作狂草。他的八分書,力追漢代碑刻、畫象石題字,厲鶚說他:“腕懸仍似蠶頭篆,筆磔稍存隼尾波,只余瘦硬乏姿媚,每受俗眼相譏訶。”厲鶚認為他這樣的字,不適合於掛在富貴之家,只適合掛在象他那樣的竹物中間,說明他的書法,有一種清高孤傲的姿態。

汪士慎畫的梅花,清淡秀雅,李方膺的“鐵干銅皮”恰成鮮明對比。金農屏曰:“巢林畫繁枝,千花萬蕊,管領冷香,儼然灞橋風雪中。”但我們從其傳世的作品來看,汪士慎的梅,枝與花並不是太繁,但其間有一股舒香冷氣,倒是不誇張的。

刻印與高翔、丁敬齊名