朱慶瀾

《義勇軍進行曲》的命名者

朱慶瀾(1874—1941),字子橋、子樵、紫橋,原籍浙江紹興錢清鎮秦望村,出生於山東濟南歷城縣(今山東省濟南市歷城區)。

父朱錦堂,游幕山東,為歷城刑名師爺,朱慶瀾生於任所。6歲喪父,14歲喪母,自幼孤貧力學。17歲,為治理黃河河工。后隨友赴東北,投東三省總督趙爾巽部下,深受賞識,歷任三營統領,鳳凰、安東知縣,東三省營務處會辦,1907年(光緒三十三年)任陸軍步隊第二標標統。同年入陸軍將校研究所,充督練公所參議。

朱慶瀾還是國歌《義勇軍進行曲》的命名者。1968年獲韓國建國勳章。

朱慶瀾原籍浙江紹興錢清鎮秦望村。父朱錦堂,游幕山東,為歷城刑名師爺,朱慶瀾生於任所。6歲喪父,14歲喪母,自幼孤貧力學。17歲,為治理黃河河工。后隨友赴東北,投東三省總督趙爾巽部下,深受賞識,歷任三營統領,鳳凰、安東知縣,東三省營務處會辦,1907年(光緒三十三年)任陸軍步隊第二標標統。

朱慶瀾將軍

民國5年7月,受段祺瑞任命為廣東省長。

民國翌年7月,任廣東新軍司令。張勳復辟,首先通電聲討,響應孫中山“護法”主張,電請來粵主持大計。7月17日,孫中山率起義海軍及部分國會議員抵粵,備受歡迎與支持,並從省長警衛軍中撥出二十營改編為護法軍。段祺瑞對此大為不滿,為逼走慶瀾,下令改長廣西,遂不得不離開廣東。后寓居上海。

民國11年,應張作霖之邀,重返東北,任東北特區行政長官兼中東鐵路護路軍總司令。積極維護國家主權,將鐵路沿線俄人所佔100多萬畝土地全部收回。

民國14年辭職。此後長期從事慈善救濟與抗日救亡事業,先後任華北慈善聯合會會長、黃河水利委員會委員長、國民政府賑濟委員會委員長等職,為賑災奔走呼號,不辭勞瘁。

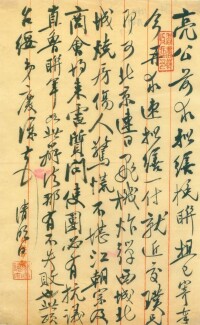

朱將軍手跡

於1931年2月至1932年5月任國民黨監察院委員,1931年10月至1933年4月任黃河水利委員會委員長,1933年4月任全國航空建設委員會委員。1935年7月起,任中央救災準備金保管委員會常務委員。1938年8月,任全國賑濟委員會常務委員兼主持第五救災區工作。常年奔走于山陝豫之間,慘淡經營。

民國22年5月,馮玉祥、吉鴻昌等在張家口組織察哈爾民眾抗日同盟軍,即送去銀元10萬,以充軍餉。

抗戰以後,在陝西創立黃龍山墾區,收容難民達5萬餘人。

生前關心桑梓,出資創辦漁后小學,招收本村兒童免費入學,並為家鄉修路,福澤鄉里。

民國30年1月,積勞成疾,卒於西安災童教養院。西安各界公葬於長安縣杜曲鄉東韋村,馮玉祥為之作碑文。

1937年,朱慶瀾來到法門寺,眼前一片凄涼情景。自清初順治年間法門寺修葺后,到上世紀初三百年間,法門寺已經破舊不堪。”朱慶瀾為重修法門寺開展廣泛的義賑活動,朱慶瀾在救助災民、收養災童的繁重行程中募捐經費,1937年重修法門寺真身寶塔工程正式動工,這是1609年法門寺塔建成后330年第一次大規模整修。除真身寶塔之外,修繕工程還兼及法門寺大殿、山門、道路等項,為了妥善安全保管文物,朱慶瀾專門成立了文物保管委員會,制定了極其嚴格的制度,以便相互監督和制約。朱慶瀾組織力量,先後從塔上清理出68尊明代銅佛造像和一些石刻佛像,在對這些佛像進行了稱重、量高、背文、標誌等等之後,均進行了造冊登記。修塔人員還相繼發現了紅白珊瑚寶石、琥珀、紅瑪瑙、水晶珠、珍珠、骨圓珠和銅蓮座、銅寶塔等極為名貴的寶物。面對諸多寶物,朱慶瀾的處理策略是“原塔封存”,避免了散失和被盜的可能。同時,在各界的大力支持下,將“塔體傾斜,下層已多剝落,中多裂縫,全體雕殘”的法門寺塔修復一新,並使塔下唐代地宮秘密保存,不被人知,未曾擾動。

朱慶瀾

朱慶瀾在法門寺歷史文化保護進程中是當代不可多得一位先驅。

朱慶瀾1903年在盛京任三營統領,堅持民族大義,曾為擊斃美國間諜的哨官潘炳榮抗拒清廷,被革職留任,后又立斬魚肉百姓的清廷宗室洪其文,朝野震動,被清廷摘掉花翎。武昌首義告捷,成都立憲派妥協,朱代表軍方參加軍政府,任副都督,因兵變被逐。后朱慶瀾任黑龍江督軍兼巡按使,整頓軍隊,鞏固邊防,收回沙俄所佔的我黑龍江航權,民眾以首航輪命名為“慶瀾號”以資讚頌。1917年,朱慶瀾任廣東省省長,擁護中山先生護法,將省長親軍30營兵力交給孫中山先生,成立粵軍,成為廣州軍政府基本軍事力量。不久,朱慶瀾離廣東省長任,隻身離粵。1923年,朱慶瀾任中東鐵路護路軍總司令兼東省特別區行政長官。“九一八”事變后,朱慶瀾組織“遼吉黑民眾後援會”,以會長名義募集十餘萬銀元援助馮玉祥察哈爾抗日同盟軍與日寇血戰七晝夜,收復多倫四縣。在長城喜峰口抗戰中,朱慶瀾親自組織第一批物資運往前線,使宋哲元部隊痛殲日軍,敵寇喪膽,日軍自認“遭受六十年來未有之侮辱”。

朱慶瀾

在近代文化文物保護方面,朱慶瀾功績卓著。他走到那裡,保護修復到那裡。北至黑龍江、哈爾濱有他修建的極樂寺;南到上海,有他保護的靜安古寺。陝西塔寺林立,古迹遍布,朱慶瀾在保護和修葺文物古建築方面,身體力行,建樹眾多。從1930年起,在朱慶瀾主持下,“歷修華嚴初祖、四祖塔,興教寺玄奘、窺基、圓測諸師塔,並重修大雁塔,而大興善寺、青龍寺、千福寺及涇陽大寺、岐山太平寺、扶風龍光寺等,相繼重修。”

朱慶瀾先生還是一個反對帝國主義的國際主義者,三十年代初,曾支持韓朝愛國志士反日鬥爭,受到韓國政府的嘉獎。

朱慶瀾先生淡泊名利,胸懷寬廣,愛人救人,在同時代人民中佳話廣為流傳。他在陝西十餘年間,拯救災民,興辦教育,保護文物古迹,拓荒墾植,奔走呼號,終因積勞成疾,咯血不治,於1941年病逝,葬於終南山東韋村,長眠於三秦大地,終年67歲。

高山仰止,緬懷朱慶瀾先生,請詩人們為朱慶瀾先生寫一首詩。

1914年初,孫中山總結了二次革命失敗教訓,把進攻重點放在東三省,革命據點設在大連。派寧武前往黑龍江等地進行策反。

朱慶瀾

1914年9月中旬,蔣介石(化名石田雄介)、丁仁傑(化名長野周作)化裝日本人,攜帶孫中山親筆信,來到齊齊哈爾。寧武特陪同丁仁傑會晤朱慶瀾,面交了孫中山親筆信。朱慶瀾表示堅決起義倒袁(世凱)。遺憾的是朱慶瀾手下師長許蘭洲被袁世凱收買,率兵嘩變,迫使朱慶瀾遠走天津。後來朱慶瀾出任廣東省長,曾迎接孫中山離滬返粵,進行二次護法鬥爭。

馮玉祥:朱子橋,老將軍,我民國,大偉人,一生最清廉,行兼智仁勇。只知有國,不知有身,公而忘私,識遠器深,寬厚為懷。勤勞誠懇。四川、廣東、東三省,所到之處留美名。……大仁大義,一片慈心,全國人民記在心中。

程潛:千萬一時盡,家無升米私。勤惠本天性,私謚復何疑?此老真倔強,致身惟利物。

朱慶瀾

中央振務會朱委員長與著者書一

五日大函,並附件均悉。海屬義振,刻已竣事。先生善行,將如山積。佩甚!羨甚!屬題《法戒錄》籤條,請將此書寄稿一閱,現有大德法師在滬講經,正好請教,如以為可,自當遵題,事關弘化,不敢疎忽。復頌善綏!

朱慶瀾謹啟六月十一日

摘自郭介梅先生《法戒錄》(國光印書局,中華民國二十六年八月初版)

中央振務會朱委員長與著者書二

函及尊著《法戒錄》稿,上下二冊,拜讀一過。崇正辟邪,破迷入覺,慈悲濟世,欽佩莫名!然恃在知己,妄易數字,籤條書成,連同稿本掛號寄還,收到后,請將誤處改好交排,排出,須請多人校對,敝處任校,其一也。

朱慶瀾再拜七月二十二日

摘自郭介梅先生《法戒錄》(國光印書局,中華民國二十六年八月初版)

贈朱子橋將軍

郭介梅

朱公印慶瀾,前長東省,善政頻頒。但有利益,無不興崇。民二十年任國府救濟水災委員會長,援溺各縣同胞。近組東北難民救濟會,拯危極其熱心。

一

紫陽世澤浩無涯,長發其祥積善家。

菩薩心腸超上竺,英雄肝膽照中華。

錦衣累葉將軍樹,旌節交柯逸老花。

義粟仁漿流不盡,恆河萬斛唱量沙。

二

不從濁世說功名,宦海何如慧海清。

災域窮黎籌急振,義倉家法廓常平。

性禾善米宣三德,移粟分囷慰眾生。

有腳陽春經過處,仁風翔洽愜輿情。

摘自郭介梅先生《省餘存稿》(國光印書局,中華民國二十四年一月再版)