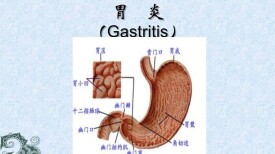

急性胃腸炎

胃腸黏膜的急性炎症

急性胃腸炎是胃腸黏膜的急性炎症,臨床表現主要為噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發熱等。本病常見於夏秋季,其發生多由於飲食不當,暴飲暴食;或食入生冷腐餿、穢濁不潔的食品。

● 消化內科、感染科

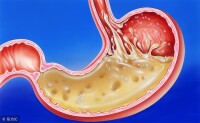

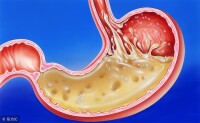

● 飲食不當:如過量的有刺激性的不易消化的食物而引起的胃腸道黏膜急性炎症性改變。

急性胃腸炎

● 常見癥狀:噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發熱等。

● 嚴重者可有脫水、電解質紊亂、休克等。

● 腹瀉為最主要的表現,每日5次至數十次不等,大便多呈水樣,深黃色或帶綠色、惡臭,可伴有腹部絞痛、發熱、全身酸痛等癥狀。

● 血常規:可了解機體有無炎症。

● 大便常規檢查及培養:可確認是否有病原體感染。

● 電解質及腎功能:懷疑嚴重脫水的患者應注意監測電解質及腎功能。

● 有不潔飲食史。

● 患者出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發熱等表現,還可有脫水電解質紊亂、休克等癥狀。

● 血常規檢查顯示白細胞數增加,中性粒細胞計數及比例增高。

● 大便常規檢查及培養發現致病菌。

● 嗜酸性粒細胞增多症:病變不僅累及腸道,還廣泛累及其他實質器官,如腦、心、肺、腎等,其病程短、預后差,常在短期內死亡。

● 卧床休息,病情輕者口服葡萄糖-電解質液以補充體液的丟失。

● 如果持續嘔吐或明顯脫水,則需靜脈補充5%~10%葡萄糖鹽水及其他相關電解質。

● 鼓勵攝入清淡流質或半流質飲食,以防止脫水或治療輕微的脫水。

● 解痙葯:如顛茄,每日3次。

● 止瀉藥:如蒙脫石,每日2~3次。

● 抗生素對本病的治療作用是有爭議的。

● 對於感染性腹瀉,可適當選用有針對性的抗生素,但應防止濫用。

● 水電解質紊亂:若出現腹瀉嚴重的情況應及時就醫,以免發生休克。

● 大量便血:短時間內大量腸出血,伴有脈搏增快、血壓下降及血色素低,需要補液、輸血治療。

● 變成敗血症:細菌入血,引起一系列癥狀。

● 急性胃腸炎有自愈的傾向,經積極治療后基本可以痊癒。

● 加強飲食衛生:正確烹調和存放食物,避免食用可疑食品和水。

● 加強環境衛生:嚴格監督餐飲衛生,嚴密監測水源質量。

● 消毒家庭用品,如餐具毛巾衣物、馬桶、廁所。

● 保持正常體重。

● 不喝酒、不抽煙。

● 注意睡眠時間。