公元前385年

公元前385年

公元前385年含:秦出公二年、魏武侯十二年、楚悼王十七年、晉桓公五年、韓文侯二年、趙敬侯二年、齊康公二十年、燕簡公三十一年、魯穆公三十一年、宋休公十九年、越王翳二十六年、周安王十七年等十二個諸侯國年號。在公元前385年,齊國大舉攻魯,一度攻破魯都,魯被迫屈服,以後十餘年齊魯無戰事。戰國時期,魏國於公元前385年大規模修築長城,至今依然存在。

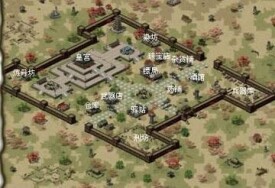

(圖)公元前385年

2、公元前385年(楚悼王十七年):秦庶長菌改殺齣子及其母,迎立出奔在魏的公子連,是為秦獻公。秦獻公長期生活在魏,目睹李悝變法的成效,當政后即著手進行政治改革。次年,宣布“止從死”,廢除了用人殉葬制度。其後又制定戶籍制度和建立縣制,並於公元前383年修築櫟陽(今陝西省富平東南)城,自涇陽(今陝西涇陽西)遷都於此。秦獻公的上述改革與都城東移,有利於封建統治的加強與邊防的鞏固,為後來商鞅變法奠定了基礎。

3、公元前385年:晉(即魏)復強,奪秦河西之地。魏國在其西部邊境,自華山腳下的朝元洞向北,沿著洛河築長城到陝北富縣(屬上郡管轄)的雕陰城,方向是南北向。所以《史記·秦本紀》:“魏與秦接界。魏築長城,自鄭濱洛,以北有上郡”。魏文侯兩次取少梁,秦擊之,秦魏多次戰少梁虜魏將公孫痤。

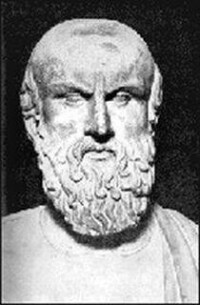

申不害(公元前385年-公元前337年):戰國初期法學代表人物之一。申不害少年從學黃老(黃帝、李耳),以為“人法地、地法天、天發道、道法自然。”一切事物都有正反兩個方面,並且可以互相轉化,如“禍兮福之所依,福兮禍之所伏”等。主張國君依法治國,實行嚴刑峻罰,以術駕御群塵,操生殺之權。

(圖)公元前385年

2、白圭:生於公元前463年,卒於公元前385年,擅經商,視之如伊尹、呂尚之謀,吳起用兵,商鞅行法之道,奉行“人棄我取、人取我與”之法,天下商人皆效之,並尊其為“治生祖”。宋景德四年,真宗封其為“商聖”,白圭還有“第一商人”、“人間財神”之美稱。司馬遷在《史記•貨殖列傳》中記述了白圭的經商經驗和理論,概括為:一、樂觀時變,注意生意動向和市場變化。二、人棄我取,人取我與,按供求季節和時機辦事。三、以氣候變化預測產品豐歉。四、善抓時機,勤儉經營,與僱工同甘共苦。五、講智謀,講果斷,以“智、勇、仁、強”為經商要訣。司馬遷以千秋史筆再現了白圭經商經驗,為後世所示範。

17K文學網 http://www.17k.com/html/books/0/4/448/44858/adb82e/1619750.shtml

洛陽百科 http://bk.lyd.com.cn/citiao.asp?id=4185