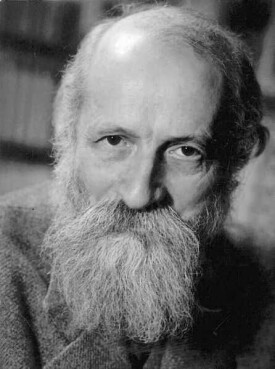

馬丁·布伯

馬丁·布伯

馬丁·布伯(德語/英語:Martin Buber,1878—1965)是一位奧地利-以色列-猶太人哲學家、翻譯家、教育家,他的研究工作集中於宗教有神論、人際關係和團體。

馬丁(希伯來語名字: מָרְדֳּכַי ,Mordechai)出生在維也納的一個猶太人家庭。他的祖父所羅門·布伯是猶太傳統和摩西五經的著名學者,住在倫貝格(今烏克蘭利沃夫),馬丁·布伯童年時代大部分時間住在祖父那裡。馬丁·布伯接受的是多語種的教育:在家中說意第緒語和德語,在童年時期學習了希伯來語和法語,在中學時期又學習了波蘭語。

1892年,馬丁·布伯回到倫貝格父親的家中。在經歷一次個人宗教危機后,他放棄遵守傳統的猶太教宗教法典,並開始閱讀伊曼努爾·康德、索倫·奧貝·克爾凱郭爾和弗里德里希·尼采等哲學家的作品,其中後面兩位尤其鼓舞他日後從事哲學研究。1896年,馬丁·布伯前往維也納求學,學習哲學、藝術史、德國研究和語言學。1898年,他參加了錫安主義運動,參與大會和組織工作。1899年,在蘇黎世求學期間,馬丁·布伯遇見了未來的妻子、來自慕尼黑的Paula Winkler(一位非猶太人錫安主義作家,後來改信猶太教)。

馬丁·布伯的錫安主義具有他自己個人的觀點,他不同意西奧多·赫茨爾的錫安主義的政治與文化方向。赫茨爾所設想的錫安主義的目標只是建立一個民族國家,沒有考慮到猶太文化或宗教的需要。與此相對照,馬丁·布伯則認為,錫安主義的潛力在於其社會的和精神的財富。赫茨爾與馬丁·布伯終其一生,始終在相互尊敬和爭論中,各自朝向自己的目標而努力。

1902年,馬丁·布伯成為錫安主義運動中央機關的周刊《世界報》(Die Welt)的編輯。但是一年後馬丁·布伯加入了猶太教的哈西德運動。馬丁·布伯很讚賞哈西德派在日常生活和文化中實踐他們的宗教。與總是關注政治利益的繁忙的錫安主義組織相比,哈西德派更關注於馬丁·布伯所渴望錫安主義採納的價值觀。1904年,馬丁·布伯退出了大部分錫安主義運動的組織工作,專心於研究和寫作。同年,他發表了論文。

馬丁·布伯的著作,具有富於感染力的、有時如同詩歌般的寫作風格,以及鮮明的主題:重述哈西德派傳說、聖經註釋和形而上學對話。馬丁·布伯是一位文化錫安主義者,活躍於德國和以色列的猶太人團體和教育團體。還是一位堅定的在巴勒斯坦實施一國解決方案(與兩國解決方案相對)的支持者,贊同在猶太人國家以色列建國后,建立一個以色列和阿拉伯國家的地區性聯邦。

其影響遍及整個人文學科,特別是在社會心理學、社會哲學和宗教存在主義領域。

受影響於:康德、克爾凱郭爾、尼采等人。

施影響於:田立克、艾米爾·布魯內爾等人。

人文主義論述

馬丁·布伯在《希伯萊的人文主義》一文中,系統地分析了當時世界的危機。指出在近代哲學思想的指引下,人們信奉征服―進步的原則,片面依靠技術,不斷脫離自然,已走向了孤立,崩潰的邊緣;在社會中,個體淪為“集體”機器的齒輪,人與人相分離,責任感逐漸喪失;在信仰領域,人們已與神聖相背離,無力承擔信仰;於是世界的意義只存在於表象之中,世界成了無根基的世界。相對主義價值觀,放任的生活方式,道德感的衰竭,成了這個世界的特徵。

面對這一世界圖景,布伯堅持認為生活於世,必須面對上帝,但這一上帝不是外在於我們世界的,超然的上帝。他根據十八世紀流行於東歐的哈西德主義的教義,認為上帝無所不在,擁有一切事物,滲入所有世界,甚至體現在當下、感性的事物中。這種帶有神秘主義的學說擯棄只是禮儀上對上帝的尊從,強調日常生活中上帝的存在。而人則是一種居間力量,是世俗和神聖之間的橋樑。如何實現人的這種使命,如何與神聖、崇高相聯繫?布伯認為這不存在於人內心的反求諸已,孤寂沉思的體驗中,而是存在於一種相遇,一種對話,一種在人際中的超越,因為“與人的關係本是與上帝關係之本真摹本”(P128)。世俗與神聖間的重新結合,不是體現為一種實體,而是體現為一種關係。

我們知道,自古希臘以來,特別是希臘化時期以來,人的反求諸已,獨善其身,無求於世,是求聖之道的根本途徑。教父時代,奧古斯丁為反駁懷疑主義對信仰的詰難,提出“我懷疑,故我存在”也是以求諸於己為立足點。這一命題為近代笛卡爾的“我思,故我在”開了先河。這些思想的實質在於固守自我,無所他求,這也是西方傳統對於自由、幸福的一貫看法。布伯以上帝為終極依託,提出“相遇”,“對話”,面對他者,就是要打開這封閉的自我。這與西方固守自我的傳統大相徑庭,倒是與現代西方哲學中對“他者”的重視頗有親合之處,以“他者”哲學著稱的馬塞爾、萊維納斯都對布伯有專文論述。

自笛卡爾以降,近代西方哲學以主客體二分為前提,以高揚主體性為己任。至康德,其先驗主體完成了對現象世界的建構,只是還留有物自體這一尾巴。胡塞爾想做得比康德更徹底,用現象學的方法從純粹主體性構造認識的世界。但這一思想路徑始終逃不脫被指責為唯我主義的命運。後期的胡塞爾認識到此路不通,遂提出主體際學說,認為哲學不可迴避“他人”問題。海德格爾認為現代文明的危機肇始於近代對於主客體的劃分,以及過於追求主體性,沒有認識到人首先是在世界之中的存在――是與“他人”的共在。主體自我高標特立的地位在現代開始動搖,“他人”問題於是出現在現代哲學的意識中。

不僅舍勒、薩特、萊維納斯等現象學陣營中的思想家對這個問題大加論述,而且分析哲學家們也從他們固有的思想傳統中來討論“他人”問題。在這一現代哲學版圖中,馬丁·布伯關於“你”、“對話”、“關係”的思想有其鮮明的位置。在《我與你》中,馬丁·布伯從猶太思想傳統出發,對近代西方哲學進行了批判,他認為真正決定一個人存在的東西,決不是“我思”,也不是與自我對立的種種客體,關鍵在於他自己同世界上各種存在物和事件發生關係的方式。這種方式由兩個原初詞“我-它”與“我-你”來表達。布伯把近代西方主客體二分的世界觀歸結為“我―它”關係,他認為“我―它”不是真正的關係,因為“它”(客體)只是“我”(主體)認識,利用的對象。在這種關係中,我不能發現自身的意義,不能面對神聖。

布伯要世人注意一種真正基本的關係“我―你”,他與西方傳統的“我―它”關係是對立的。這種關係來自希伯來的聖經,來自亞伯拉罕、約伯、摩西的上帝。布伯認為這是人類應有的一種真正的基本關係。這種關係體現了我對“你”的尊重,正是這種關係揭示了人生的意義深度。在這一點上,人們通常把布伯歸於存在主義哲學家的範疇中。但布伯的存在主義是一種猶太教背景下的有神論的存在主義。不同於薩特、加繆的無神論存在主義,布伯認為:人不是在荒謬中發現意義,而是在平凡中尋求神聖,在“我―你”關係中去發現“永恆的你”。布伯的有神論存在主義也不同於同樣有聖經背景的基爾凱戈爾的思想,基爾凱戈爾主張“慎與他人交往,獨與上帝來往”,而布伯強調的恰恰是從人與人的關係中體會世界的意義,體會上帝的存在。

除了在內容上,布伯的思想有獨到之處外,在形式上布伯亦獨樹一幟。《我與你》採取的是詩體散文。在這方面,布伯可謂深受尼採的影響。詩在現代世界已決然不止是一種文體形式,而有了一種形而上的含義,有了本體論的意義。海德格爾後期乾脆把詩視作思的源頭,

把詩視作存在自身的聲音,把詩的形式視作對傳統形而上學語言的突破。布伯早於海德格爾十多年便已在實踐詩的本體論功能了。布伯用詩體表述自己思想的原因還在於,布伯關於“對話人生”的思想不是來自哲學的思辯,它完全來自信仰的體驗。

布伯早年即有“迷狂”的體驗,對西方思想史上和猶太思想史上的神秘主義素有研究,故他極其講究思想的啟示性。但布伯畢竟不是在說教,一種普遍的哲學語言依然是需要的。於是布伯首先要使自己的思想體驗翻譯成一種獨特的概念,它可能限制了布伯思想的價值,但為了與西方傳統有一很好的參照,這種“翻譯”又是必須的。好在布伯深切地意識到這一點。儘管他的“詩”中帶有哲學術語的痕迹,但詩的力量畢竟可以衝破術語的束縛。

馬丁·布伯在《我與你》中表述思想的形式給我們對它以研究帶來了困難。學說的系統化、體系化固然有助於理解,但其危險在於來自存在本源的聲音將被削弱。但是,為凸現馬丁·布伯對西方哲學傳統的變革,以及他對於現代西方哲學的意義,一種系統的論述乃是不得不為之的作法。

關係本體論述

本體論的研究一向是西方哲學的核心,從古代哲學的宇宙本體論,到中世紀的神性本體論,直到近代的理性本體論。本體論研究逃不脫實體概念的制約。也就是說,無論怎樣變化,一種獨立不依的實體存在始終是本體論的根本。布伯的哲學可以從各種角度來審視,可稱之為對話哲學、相遇哲學、他者哲學等等。從本體論的角度講,馬丁·布伯認為“本體乃關係”,關係先於實體,實體由關係而出,故他的本體論可稱之為“關係本體論”。從中我們可以看出布伯對西方哲學的變革是怎樣從根本上著手的。

那麼究竟什麼是“關係”呢?我們知道,在布伯那裡有兩個原初詞“我―你”與“我―它”。布伯告訴人們,代表著西方哲學傳統的“我―它”,本質上不是一種真正的關係,唯有認清“我―它”這種非本質的關係,才能確立“我―你”真正的關係。

“我―它”的關係在布伯看來只是一種經驗和利用的關係。“我”是世界的中心,“我”去感知世界,“周圍世界僅是感覺對象”(P39)。我對“它”的經驗,表明我只是在世界之外去感知這個世界,而經驗本身卻在我之中,這就構成了西方近代哲學無法跨越的意識與存在、自我與世界之間的鴻溝。這是一種對立,而不是一種交融的關係。此外,“我―它”的關係是不平等的,“我”是主動者,“它”是被動決定的,“我”是經驗“它”,利用“它”的主體。“我”,主體具有對象化的能力,而“它”不過是對象而已。現代科學把這一點推向了極致,從而導致人對於自然的過度開發和利用。再著,“我―它”不是一種直接的關係,無論“我”對“它”的認識還是利用,都需要藉助中介手段,這就削弱了“我”與“它”之間本可以有的親密關係。海德格爾在後期講“人是存在的看護者”,也是要有恢復人與世界的這種親密關係。

與“我―它”關係相反,布伯強調“我―你”是一種真正的關係。這是一種根本的關係,布伯說“泰初有關係”(P33)這就是說關係處於本體的地位,“原初詞‘我―你’創造出關係世界”(P24)。只有在這種關係中,一切才是活生生的,現實的。要破除西方現代世界的危機,就要回到這麼一種真正的關係上來,布伯說過,正是在關係的領域中,人才存在為人,人才沒有被概念僵化,關係的領域,是人類現實的原初範疇。

在這種“關係”的世界觀下,西方近代哲學縈繞於懷的種種問題也就釋然而解了。在“我―它”關係中,主體“我”如何能夠走出內在領域而進入一個外在的“它”的領域是近代哲學的一個大問題。在哲學上,愈是強調“我―它”關係,那麼,主客體關係問題的澄清也就變得愈緊迫。但是,如果把主體看作是關係中的“我”,那麼“我”一開始就處於關係之中,如何克服“我”以進入客體的問題也就不復存在了。因為把“存在”視為“你”,則“我―你”處於一種相互交流的關係中,借用胡寥爾的術語來講,就是從“認識論”層面回到了“生活世界”的層面。可以說,布伯是從“關係”這一本體來理解本源性的“生活世界”的。這是一個本源性的世界,我們的認知世界,科學世界都由之而來。布伯從諸多層面刻畫了這一本源世界,也即他的“關係世界”。

在這個世界中,“我”面對的世界,決然不是一個“它”的世界,我視世界為“你”。這種本源性關係的一個首要特徵是,他具有“直接性”。布伯說:“與‘你’的關係直接無間,沒有任何概念體系、天賦良知、夢幻想象橫亘於‘我’與‘你’之間,……一切中介皆為阻礙。”(P27)強調“直接性”,就是要否定“關係”中的“中介”。中介是一種達到目的的手段。在“我”與“它”的關係中,我就視它為達到我的目的的手段。在理論中,概念即是中介,是把感知觀念固定於存在中的手段。布伯要求否棄一切中介,達於一種真正的直接關係,因為一旦純粹關係夾雜了別的東西,就會使關係變質,“使關係本身喪失實在性”(P106)我們就會迷失於中介中,而忘記了我們與世界原本即有的密切關係。

與“直接性”一樣,“相互性”是本源性關係的另一基本特徵。“關係是相互的,切不可因漠視這點而使關係意義的力量虧蝕消損”(P23)。在布伯看來,我們就生活於相互性中,“棲居於萬有相互玉成的浩渺人生中”(P32)。“我―你”的相互性不僅表現於人與人,同時也包括人與物,人與神。布伯藉聖經中神人之相互交流而表明:“相互性”是所有存在的特點,我們不能漠視來自自身之外的一切音訊。

在強調了“直接性”和“相互性”之後,我們能比較確鑿地來把握布伯所謂的“關係”。這種關係是“之間”(between),這是布伯最為基本的學說。

“之間”是與以往近代哲學中主體性領域相區別的標誌,因為“之間”不可能在“我”之中發現,不可能在意向性中發現,不可能在主體的內在性中發現,也不可能在我理解的世界的對象性中發現。布伯強調“之間”要表明,他的出發點不在“我”,也不在“他者”,而是在我與你“之間”。“精神不在‘我’之中,它佇立於‘我’與‘你’之間”(P57)。

這樣,我與你雖結合在一起,但不會變成一個事物。“之間”的最好體現是“言談”(conversation)。“言談”使你與我既保持各自特點,又使我們聯繫在一起,這中間始終存在著一種張力。這一與以往哲學相顛倒的說法旨在克服近代主體性哲學。但決不回到整體主義,如黑格爾那樣。“我”與“你”有聯繫,可是不能淹沒於整體中而喪失自身。

如果從動態來看這種關係,就是“相遇”。人們步入“之間”的領域,也即我與你的相遇。布伯說:“凡真實的人生皆是相遇”(P27)在相遇中,我與你共同走近,相互靠攏,只有這樣才是相互平等的,才能相互看到對方,相遇是相互性的保障,是相互溝通的保障。在相遇中,他者雖外在於我,但我可以對他有同情的洞見,“當我們沿某種路徑行走,有人踐行他的路與我們相遇,我們只能知悉我們的路途,但在相遇中我們可以體察他的路途”(P98)。這樣,相遇給交流創造了機會,相遇給“言談”創造了機會。相遇是“言談”的前提。在相遇中,異在的東西與我相遇,這就使我超出自身,處於世界之中,而非固守內在的自我。相遇不是我所能支配的,一種真正的相遇“決不依靠我但又決不可脫離我”(P100)。所以在相遇中“應該根除棄絕的非是‘我’,而是惟我獨尊之妄虛本能,它使人迴避關係世界,而進入‘對物的佔有’”(P100)。相遇的概念使布伯進一步脫離自我主義,它使我向世界敞開,接受生命中所遇之物,遂形成一無限的關係世界。

通過“直接性”“相互性”“之間”“相遇”等概念,布伯為我們描繪了一個本源性的關係世界。其它世界都是由此派生出來的。這中間包括“我―它”世界。但問題是人們常常流連於“我―它”世界中而遺忘了本源性的“我―你”世界。布伯告訴人們:“我―你”源於自然的融合,“我―它”源於自然的分離(P41);但兩者之間是有聯繫的,即“我―它”是從“我―你”之中生成出來的。“在我們的世界中,每一‘你’註定要演變成‘它’,此乃我們命運中被頌揚之悲哀”(P32)。雖然“我―它”關係背離了本源關係,但它也是人們生存於世所必不可少的,人們靠它生存發展,“人無‘它’不可生存,但僅靠‘它’則生存者不復為人”(P51)。注意後半句,布伯在此強調的是“我―它”僅為用的關係,只有“我-你”才是體的關係,人們切不可沉溺於“用”,而遺忘了本體的“我-你”關係。

我們把“我―你”的關係稱為布伯的“關係本體論”。它所要反對的恰恰是笛卡爾“我思故我在”確立的“我思”之在先地位,及由此確立的近代主體性原則。“在求知之原初性中不可能覓見‘我思故我在’,其間根本不存在哪怕是最原始素樸的主體觀念。”(P37)那麼“我”是如何產生的呢?布伯說“人通過‘你’而成為‘我’”(P44)也就是說,關係先於“我”的出現,作為“實體”的“我”的觀念是後於“我―你”關係的。“僅當原初詞‘我一影響-你’與‘你-作用-我’分崩離析之時,僅當‘作用’‘影響’皆淪為對象時,‘我’才脫離原始體驗,步出無限本原的原初詞,成一實體”(P37-38)布伯在此的論述,頗合黑格爾的“自我意識論”。自我意識非為自我反思的產物,而是面對他人才產生的。從上述分析中布伯堅定得出結論“‘我―你’本質上先在於‘我’”(P38),而只有在產生我之後,“我―它”才會產生。即在原始的“我―你”關係產生了主體觀念之後,才會有主客二分的近代世界觀。“‘我―它’發端於‘我’與‘它’之組合,因為‘它’在本性上后在於‘我’”(P38)這是毫無疑問的,因為‘它’作為對象化的產物,必後於主體‘我’。布伯在此以“關係本體論”化解了近代哲學的基礎“我思故我在”,從而確立了“關係”的本體地位。

在不同的本體論關照下,世界呈現出不同的面目,布伯深諳這一點。確立“關係本體論”也就是要揭示出本真的世界面目,不讓它為流俗的世界觀所遮蔽。因為“經驗不足以向人展示世界”(P19)。

流俗的世界觀即“我―它”關係所表示的,而“我―你”揭示的則是本真的世界。“人執持雙重的態度,因之世界於他呈現雙重世界”(P17)這裡“你”“它”並不是存在於世界之外的另一世界。“你”“它”代表了對待世界的態度,任何一件事都可以是“它”也可以是“你”。這裡“你”和“它”都是存在呈現的樣式,它依賴於原初詞。

要注意,這樣的論述並不是說態度先於關係,什麼樣的態度決定採取什麼樣的關係。關係仍是先在的,它以先天的你為保障。“先天之‘你’實現於與相遇者之親身體驗的關係中,人可在相遇者身上發現‘你’,可在唯一性中把握‘你’,最後,可用原初詞稱述‘你’。這一切均築基於關係之先驗的根上”(P49)。“你”當然不是一種對象,“你”是在“關係本體論”印照下呈現的,“誦出‘你’時,事物,對象皆不復存在”(P19),我向世界敞開,世界呈現出一種全新的面目。

世界面目全新在何處?首先是對語言的理解。我們知道,從笛卡爾的“我思”,康德的“先天框架”到胡塞爾的“意向性”,傳統哲學都是從意識這一方面來建構,理解世界的,但布伯理解世界之道則力圖超出意識,他的著眼點是語言,他說“語言是‘你’的家”,“人棲居於語言,非語言寓於人”(P57)。可見,語言在布伯那裡完全超出了主觀的領域,人持雙重態度,世界呈現為雙重的,但僅是因為“人言說雙重原初詞,他才持雙重態度”(P17)是語言使人從主體層面向關係層面的深化。

通過語言,我們可以進一步來理解“我―你”關係。雖然,布伯的“我―你”關係包括了對自然、人、神的關係,但其中最完全,最真實現實這種關係的卻是在人存在的生命之中呈現的。人與人的關係在布伯三種境界中是首要的,一如海德格爾格外注重此在。為什麼?此在能領悟自身之存在,而在人與人關係中語言最能體現對話的特徵。“在三種境界中,與人相關聯的人生最為顯赫突出。其間,語言因言說與答言而完成自身;僅在其間,具語言之形的道相遇對它的回答,原初詞穿梭往返,既是呼喚,稱述,又是響應,回答,以同樣的形式活躍於同樣的語言”(P127)。因為只有在這個領域,人才可真正地言說;只有在這個領域,才能通過語言相互鉤連;只有在這個領域,原初詞才可能穿梭往來;只有在這個領域,“你”,“我”才可能長駐於永恆的“對話”(交往)中。這是人際領域的基本特點,是人生存的特點。在與自然相關的人生中,只有反應沒有迴響,在與精神實體相聯繫的人生中,則超出了語言。僅在人與人的關係中“觀與被觀,知與被知,愛與被愛的相互性有不可喪失的實在”(P127),這中間語言起了保障作用。布伯以語言區分了我與自然,與人,與精神實體之相關聯的不同人生,或低於語言,或超出語言,只有與人的關係在語言中存在。

從另一個角度來看,世界之呈現為雙重,言說也必然是雙重的。布伯認為在“我―你”關係中,這種言說是:“對…說”(speakto);而在“我―它”關係中,這種言說則是“談及…”(speakabout)。這種言說的區分是布伯對話哲學的核心之一,正是“對…說”體現了布伯的對話思想。“對…說”是以“你”為開端的,表明你是夥伴,是平等的,在你我之間是有相互回應的,而“談及…”則以“它”為對象,表明我它之間的對象化關係,它在言談中化為對象,人只有在把“它”作為對象來感知,看、聽,觸摸之後,才能談及這一對象“它”。這種區分很有意思,體現了不同世界中言談的特點。要注意的是,作為基本關係的“我―你”是先於任何現實的言談形式的。在言談中可以講的是“你”而實質卻是“它”,也可以講“它”,實質卻是“你”,“我―你”關係不在於這種表面言詞,而在於先天之根。

其二是關於時間問題的理解。語言,言談總是在時間中進行的,雙重世界,雙重言談形式,則意味有雙重的時間觀。一言以蔽之,“本真的存在佇立在現時中,對象的存在蜷縮在過去里”(P28)兩種時間區分得很清楚:現時與過去。

那麼,在布伯的“關係本體論”下的“現時”,究竟作何解釋呢?“現時並非指我們觀念中眼下呈現的‘已逝’時間的終點,時光流程里凝固的一瞬,它是真實活潑的,沛然充溢的現在。僅在當下,相遇,關係出現之際,現時方才存在,僅當‘你’成為當下時,現時方會顯現”(P28)無疑,“現時”呈屬於“我―你”關係的,它不是一掠而過的時辰,而是常駐於你我關係之中,因為現時也即呈現(present),是存在本真的,原初的,純粹的呈現。進一步來說,這種“現時”指向未來,這隻要看一下“對…說”的對話的運作就知道了。任何一種對話都要求一種回應,回應指向未來,他等待著相遇者的回答,因為這種期盼而使“現時”常駐,現時在未來中實現自己。這是布伯對“現時”的特別解釋。雖然這種時間的未來取向,同海德格爾的思想相近,但又有很大不同,因為它不是一種籌劃,在布伯看來“籌劃”屬於“它”的領域,未來在此成了主體的投射。這種“現時”的未來取向與“籌劃”相反,因為我們在其中不能決定,反之,我們的存在期待著“你”,這意味著現時向一切展開的可能性。

而“過去”這一概念是解釋“言及…”的東西的,它屬於“我-它”關係。因為作為對象的“它”的呈現,只是呈現過去了的時間的結論,“對象滯留於已逝時光”所以它是結束了的,是封閉了的,它只能呈現在知識中,而不是真實活躍的。

其三是關於世界整體的理解。在“關係本體論”的眼中,世界究竟呈現怎樣一種面目,這是“關係本體論”必須回答的問題,也就是說“你”之世界究竟為何?

布伯是這樣回答的:“我們經驗到‘你’什麼?全無,因為‘你’不能被經驗,我們知悉‘你’什麼?一切,因為‘你’之任何一部分都不可能單獨知悉”(P26)。

這也就是說,在“我―它”關係下,日常的認知關係中,我把世界理解為對象,但“你”之世界絕不是一個對象世界。如果人們只是“流連於事物之表面而感知它們,他由此抽取關於它們之性狀的消息,獲致經驗知識。他們經驗到事物之性質。”(P19)以此種方法,人們所發現的只是事物之性質,是事物性質的集合,而不是事物存在的整體。因為存在有許多性質是無法描述的,抽取出來的特點、性質已不復為‘你’。所以對於經驗世界來說,“你”乃是無,是不可描述的。“你”之世界既是無,他也就超越了經驗世界之所以構成的條件――時空網路。作為經驗世界的“它之世界”“把事物塞入時空一因果網路,使其各居其位,各循其途,…”(P46)。而“‘你’之世界全然不知,何謂刻板有序”(P46)“任何事物由我們之‘你’轉成我們之‘它’時,方可排列組合”(P46)也就是說,經驗世界之秩序根在“你”之世界,“你”的世界並非沒有秩序而是全然不同於經驗世界。布伯稱“它”之世界為“有序世界”(aworldthatisordered),而“你”之世界乃“世界秩序”(theworld-order)。“在幽寂玄奧之時,世界秩序敞亮呈現,昭示真貌,虛無深渺,從它們不可獲致確切內容,然則它們的偉力貫穿人之創造,人之領悟,其力量湧入有序世界,一次次把它瓦解,此呈現於個人歷史,人類歷史”(P47)。兩種秩序判若雲泥。

從經驗的角度看,“你”之世界,乃是無。另一方面,“你”之世界呈現的是全體,是“萬有一體”(universality),是惟一性(exclusiveness)。布伯說:“人可在相遇者身上發現‘你’,可在萬有一體中把握‘你’”,對象化,有序化的理解對事物的“萬有一體”無所感觸,僅僅在關係中人方可感悟萬有的惟一性,僅在惟一性中方可有萬有一體的心胸(p46)”。這是有別於經驗世界的觀念,是對世界整體的理解,只有在關係中才能達於這種洞見。

其四,對世界的關注,最終是對人自身的自由和命運的關注。在布伯的眼中“我-你”是自由之域,“我-它”是因果性世界,這兩者是相對立的。故“那不計後果且依據本心底蘊做出決定者,那拋開一切服飾財富而赤身承仰“你”之聖容者,便是自由人。”(P72)命運(destiny)似乎以自由的對立面而呈現,但命運在布伯的語彙中並不是自由的羈絆,相反命運是自由的完成,自由與命運在意義中融為一體。自由真正的對立面是宿命(fate)。如不與“你”之世界相溝通,則“它”之世界中的因果性惡性膨脹,遂演變為宰制一切,窒息一切的宿命。布伯認為當今世界的思想囿於“它”之世界,努力培養對宿命的信仰,無論在生物學和歷史都是這樣。於是人不可避免地被囚於既定的事態中。在這樣的世界中,尚若希求自由則會被視為瘋狂,人們或服從奴役,或無望反抗,在“它”之世界中俯首稱臣。

布伯認為自由的本質是皈依,對上帝的皈依,可以使人以沉靜的力量改造世界,扭轉乾坤。而相信宿命則斬斷了通向皈依之途(P77)。在“你”之世界中,命運與自由水乳交融,自由人無所願意而願意,與世無爭,無限無依,但又非聽天由命,依附世界,而是遵從命運之期望,響應命運之希求,以人的精神,人的活動使世界變成實在。

我們看到在“關係本體論”的視野中,世界呈現出有別於日常經驗的樣態。在布伯看來,這才是世界的本真狀態,人們只有看到這一層,才能真正體味與世界的關係,擺正自己的位置,呈現本真的人生。

皈依“永恆之你”

布伯的“關係本體論”的旨圭,從理論上來看,乃是幫助人們建構新的世界圖景,在此之下,走出“危機”;從信仰上來看,乃是指向上帝。所以我們雖然可以從學理的角度來闡發布伯的“關係本體論”,但我們萬萬不能忘記布伯最終的歸宿。“永恆之你”這一維是布伯“關係本體論”的前提,也是它的歸依。

皈依“永恆之你”就要拋棄這世界,歷史上的虔誠者曾如是說。可布伯卻說“那為了尋求上帝而捨棄人生軌道之人何等愚蠢,何等絕望!”“因為我們於萬有之中無處不可覓見上帝”(P102)。可見,皈依“永恆之你”不是要離棄世界,而是要轉換對世界的態度,由視萬物為我的對象,轉而視萬物為“你”。從“我-它”轉而為“我-你”。“執著於世界者,無從接近上帝,離棄世界者,無從承仰上帝。唯有以生命整體走向‘你’,並把世間生存者視為‘你’,方可接近無可尋覓的‘上帝’”(P101)。上帝只在關係中。執著於世界,離棄世界都是對本真關係的放棄。前者把上帝當做“它”來對待,後者把上帝當做“我”來追求。只有在“我-你”關係中才能感悟上帝,“不斷延伸的關係之域在‘永恆之你中欣然相結,每一個別之‘你皆是對‘永恆之你的洞見;每一個別之‘你皆向‘永恆之你稱述原初詞‘我-你”(P97)。所以,所謂皈依“永恆之你”乃是我們以“我-你”對待世界的根本保障。“人的生活不能劃分為與上帝的本真關係和與世界的非本真關係,不能既虔心祈禱上帝,又無情的利用世界。把世界當作利用之對象的人,對上帝也一定作如是觀”(P132)。反之亦然,與上帝保持本真關係,才能與世界保持本真關係。

布伯在此非常明確:皈依“永恆之你”是存在意義之源泉。“上帝蒞臨人,其目的不是要人嚮往他,渴慕他,而是為了讓人確信世界具有意義。(P141)”意義只在這種本真的關係中存在,這正是人尋找的家園。上帝的啟示從來不是對生命簡單的答案,而是一種力量的饋贈,幫助人拂去生命中不能承受之輕,使生活有意義地沉重。此“意義不是來世的,而是此生的。”(P135)所以一切都必須從此時此地的你自己開始,去愛,去投入,以自己的方式去揭示生存的意義,在與你相遇的每一日常事物中,揭示其神聖意義。當你用你全部的存在同世界相遇時,你就與上帝相遇。

布伯此處的思想充滿猶太思想的神秘色彩,但又極具當代意義。“永恆之你”的向度曾經由基督教而為西方哲學傳統所接納,但西方哲學的歷史進程正一步步走向“它”,而離棄“你”。布伯的“關係本體論”正是要在西方哲學中重建“永恆之你”。因為拯救時代危機必須從根本上改變,只有超越“它之世界”的沉淪,皈依“永恆之你”,才可能抑制膨脹了的、放大了的自我。有了“永恆之你”這一維,人們才能正確對待世界。布伯呼籲人們投入“你”,感悟關係世界,走出時代危機。