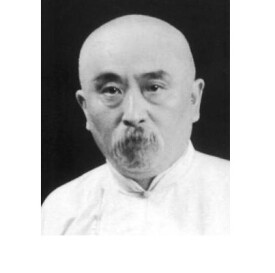

陸士諤

中國小說家

陸士諤(1878-1944),江蘇青浦(今屬上海市)人,生於千年古鎮珠溪鎮(今朱家角)。名守先,字雲翔,號士諤,亦號雲間龍、沁梅子等。早年跟隨名醫唐純齋學醫,後來在滬行醫,一邊行醫一邊寫小說,一生創作了百餘部小說,魯迅曾在《中國小說史略》中評他的作品“皆不稱”。

17歲時,陸從清代大名醫唐純齋學醫,1905年27歲來滬行醫謀生,翌年便以“沁梅子”出版了《精禽填海記》,1908年又以同一署名出版《鬼國史》。此後他一邊行醫(曾獲得上海十大名醫的稱號),一邊以驚人的速度寫作小說。據《雲間珠溪陸氏譜牒》陸士諤小傳云:“精於醫,負文名,著有《醫學指南》、《加評溫病條辨》等醫書十餘種,《清史》、《劍俠》等說部百餘種,《蕉窗雨話》等筆記二三種行世。”由此可見,陸士諤一生創作了百餘部小說,如此多產,可謂著作山積,很難找出匹對者了。陸卒於1944年3月,終年66歲。

《新中國》書影

陸士諤對醫學及武術均有興趣,這也是他寫武俠小說的功底之一。他飽讀醫書後,又拜名醫唐純齋為師,到20世紀20年代初,竟懸壺上海。他雖以醫為業,卻未嘗棄文,寫出以清初社會現實為背景的武俠小說20餘部,其中《血滴子》尤為走紅,以致世人多以為雍正之傳位和喪命,都是出自血滴子成員之力。另撰有《也是西遊記》、《飛行劍俠》、《七劍八俠》、《七劍三奇》、《三劍客》、《紅俠》、《黑俠》、《白俠》、《順治太后外紀》、《女皇秘史》、《清史演義》、《清朝開國演義》《十尾龜》等書行世。在言情小說方面,他還寫過《新孽海花》、《孽海花續編》,因《孽海花》原書作者曾樸讀後提出抗議,陸即接受意見將書毀掉。

陸士諤在行醫、寫小說的同時,著力最多的還是編著醫書。他喜歡文武全才、詩畫皆優的薛雪,薛雪故去后,子女無從醫者,留下的醫案在郡中傳抄。清道光年間,吳金壽輯薛案74則,編入《三家醫案合刊》,陸士諤在此基礎上,又有更多的搜集,在1918年10月輯成《薛生白醫案》,書分風、痹、血、郁等19類,並於薛案后附葉天士案以資對照二人的辨證思路,使讀者有得於案外。翌年編《葉天士醫案》、《葉天士秘方》和《增注古方新解》,自著《醫學南針》等。此後又編著了《分類王孟英醫案》、《丸散膏丹自製法》、《增評溫病條辨》、《家庭醫術》、《婦人科》等。1934年和1936年,他出版了兩部自家的醫話,即《國醫新話》和《士諤醫話》。1937年,他輯醫經、各科臨床、本草、方劑、醫案諸書共21種,合成為大型叢書《基本醫書集成》而封筆。陸士諤在學術方面,悉諸溫病,贊嘗傷寒,曾在報刊發表醫學史和中醫理論方面論文,如《中國醫學之系統》(1930年)、《國醫之歷史》(1934年)、《釋郎中》1934年)等。筆調雋永,韻味通脫,論述犀利明快,啟人心智,展示了他那一代儒醫的風貌。他也以此成為在中國醫學史和中國文學史上均享有盛名的人。

幻想之作

1910年,晚清小說家陸士諤在其幻想小說《新中國》中,寫下了這些令後人驚嘆不已的句子,神奇地預言了將要在上海舉辦的世博會,並點出地址在浦東。近日,記者專訪了陸士諤的嫡孫陸貞雄,聽其講述這位神奇前輩是如何構建出百年世博奇夢的。

時年32歲的陸士諤寫下了《新中國》,雖然全篇只有2萬字,卻預言到了百年之後的強盛中國及世博會的舉辦。全書以夢為載體,作者化身“陸雲翔”,以第一人稱描述了自己夢中所見:上海的租界早已收回,法庭律師皆為華人,馬路異常寬廣,洋房鱗次櫛比。

最為神奇的是,他寫道:那年“萬國博覽會”在上海浦東舉行,為了方便市民前往參觀,在上海灘建成了浦江大鐵橋和越江隧道,還造了地鐵。為造地鐵,還發生了不同意見的爭執,有說造在地下,有說要造高架,爭論到最後,定下造地下電車隧道。“把地中掘空,築成了隧道,安放了鐵軌,日夜點著電燈,電車就在裡頭飛行不絕。”還有“一座很大的鐵橋,跨著黃浦,直築到對岸浦東。”

如今住在黃浦區的陸貞雄認為,祖父書中雖未出現“城市,讓生活更美好”的字樣,但他勾勒了一幅未來城市發展的美好藍圖,並相信終能實現。《新中國》結尾,陸雲翔被門檻絆一跤跌醒,才知是一場夢。妻子說“這是你痴心妄想久了,所以才做這奇夢。”而他卻說“休說是夢,到那時真有這景象也未可知。”時至今日,這一切果然成真。

百年奇夢

身在積貧積弱的舊中國,陸士諤何以“做”出如此恢宏的奇夢?何以預言到百年後的世博?陸貞雄認為,“祖父更多的是靠他睿智的頭腦、淵博的知識、豐富的想象,以及對中國綜合國力的準確估計,然後層層推理,最後才構想出這個百年奇夢的。”

陸士諤弟妹等親屬都是當時進步團體如同盟會、南社的成員,使其很早就接觸了《共產黨宣言》等進步讀物,因此他認為革命進步人士必將建立起一個獨立自主的“新中國”。而且,陸士諤在當時是一個“很西洋化”的人。在陸貞雄給記者看的老照片中,有一張是陸士諤與其妻李友琴的西式婚紗結婚照。

在“夢中”,陸士諤還對世博的一些細節預言精準。如《新中國》夢中的三大工程與現實中的延安東路隧道、地鐵一號線、南浦大橋等地點方位均吻合。陸貞雄分析,這與祖父的醫生職業有關,“他經常要到各處出診,對上海的地理位置非常熟悉。”所以清楚哪些地方人流量大,哪些地方最需要修建這些工程。

名醫一夢

14歲時,陸士諤從青浦珠溪鎮(今朱家角)老家到上海當學徒,卻因一口“家鄉土話”被人歧視。3年後回到家鄉師從名醫唐純齋學醫。1905年,27歲的陸士諤到上海行醫謀生,1925年因為醫好了一名富商的疑難病而成名,被譽為滬上十大名醫之一。

陸士諤愛讀稗官野史,還愛寫這一類小說,到上海第二年,便以“沁梅子”筆名出版了《精禽填海記》。之後,他一邊行醫一邊大量寫小說。

陸貞雄介紹,寫《新中國》,緣於當時的“改良小說社”的徵文。“祖父看到徵文後就開始寫《新上海》、《新中國》。”但當時,書出來后反響並不好,“都覺得是胡扯,說他構想的是‘烏托邦’,沒有人看,有些人將書扔掉或燒掉了,所以現在存書很少。”據陸貞雄說,原先上海圖書館也僅存一本。

陸貞雄介紹,“祖父愛喝老酒”,所以《新中國》開頭,就是在正月初一喝悶酒,“兩斤花雕下肚就昏昏欲睡”,便開始了這一“百年奇夢”。

他曾預測在100年後,上海浦東將會舉辦“萬國博覽會”,而今變成了現實。上海世博會,在我國成功舉辦了。

陸士諤“預言2010年上海世博會”乃誤傳

為2010年上海世博拍攝《上海傳奇》的賈樟柯導演說:“他(陸士諤)寫了一本科幻小說,他預言2010年上海會開世博會,而且世博會就在浦東舉行,那個時候要建一個海底隧道。100年後,世博會真要在上海舉行了,我覺得這是一個夢想成真的故事。”

上海世博會事務協調局與上海文廣新聞傳媒集團聯合製作的大型電視紀錄片《百年世博夢》也如此說。經傳媒的廣泛報道,“陸士諤百年前精準預言上海2010辦世博會”這一說法已深入人心。這樣一個“夢想成真”的故事確實很動人,很值得宣傳。但遺憾的是,這個故事其實經不起考證。實在說,這是典型的“人云亦云,以訛傳訛”。

近期,筆者為了編著《清末民初萬國博覽會親歷記》(商務印書館2010年4月出版)一書,輾轉得到陸士諤百年前寫就的《新中國》一書,方知今天我們所說並非真實。倘沒有看到原始材料,筆者恐怕也會是這“陸氏預言說”的“以訛傳訛者”了。

在陸士諤的小說《繪圖新中國》中,小說主人公陸雲翔在好友李友琴的導遊下,觀覽了1951年的上海,他來到人民廣場(跑馬場)的“新上海舞台”看新劇,在南京路(大馬路)坐地鐵,到了外灘,忽驚見黃浦江上跨著一架“大鐵橋”,他便問“導遊”:“這大鐵橋幾時建造的?”女士道:

足有二十年光景了,宣統二十年(按,1928年),開辦內國博覽會,為了上海沒處可以建築會場,特在浦東闢地造屋,那時上海人因往來不便,才提議建造這橋的,現在浦東地方已興旺的與上海差不多了。

那李友琴是在介紹黃浦江上的大鐵橋的來歷時,順便提了這麼一句,說這橋是1928年在浦東開辦“內國博覽會”時為了方便人們來往才建造的。白紙黑字,怎麼就成了“陸士諤百年前精準預言上海2010辦世博會”了呢?時間不對,一為1928年,一為2010年;性質也不對,一為“內國博覽會”,一為“世界博覽會”。

讀者諸君可能要問:“內國博覽會”是不是“萬國博覽會”手民之誤?百年前的書出點小錯也不是不可能的。就拿此書為例,目錄的第二回回目為“拍馬屁擋手煎藥,送仙丹小婦多情”,而正文中第二回回目則是“冠全球大興海軍,演故事改良新劇”,這樣的錯誤就有點離譜了,顯然正文中的回目是正確的。

那麼,“內國博覽會”會不會是“萬國博覽會”手民之誤呢?那“內”字或與“萬”字形相近,但要知道,此書是繁體字版,如果是“萬”字的話,當印為“萬”字,查此書後面出現的“萬”,果被印成繁體“萬”字,看來此處“內”字不可能因字形相近而印錯,必為“內”字無疑。

其實,“內國博覽會”就是“國內博覽會”之意,這在今天聽起來彆扭,但在當時卻並不彆扭,恰手頭有例可佐證。在1915年出版的馮自由的《巴拿馬太平洋萬國大賽會遊記》中提到中國館之建築時,這樣說:“工程出諸寧梓之手,是以新派而造舊物,未免鑿枘不合,寧梓擅西制,使建宮殿,似不及內國工人。”看來“內國”與“外國”相對舉,就是“國內”之意。

還有例子,在同一本書中,介紹巴拿馬太平洋世博會報知局時,這樣說:“會場中特設一局曰報知局,專理一切集會及交際事宜,凡有社團開會,須預在此局掛號,由局員編製日期,不致紛亂,其職掌有四:一內國及萬國之大會;二關於學術之集會;三秘密結社及特別團體之集會;四介紹旅館鐵路及太平洋沿岸名勝。”看來“內國”與“萬國”相對舉,就是“國內”之意。

倘真的是萬國博覽會,陸士諤當會直接道明的,吳趼人在1905年所寫的《新石頭記》中,便這樣說:“浦東開了會場,此刻正在那裡開萬國博覽大會。我請你來,第一件是為這個。這萬國博覽大會,是極難遇著的,不可不看看。”這裡“萬國博覽大會”就不是“內國博覽大會”。

可見,“內國博覽會”不太可能是“萬國博覽會”之誤。

因此我們可以說,陸士諤不僅沒有“精準預言”“2010年”,而且他所說的“內國博覽會”亦非我們今天所說的“萬國博覽會”,所謂“精準預言2010年在上海召開世博會”只是粗心的後人的一廂情願罷了。

他在今天蒸蒸日上的聲名與其說來源於“預言世博會”,不如說來源於百年前他對上海未來的幻想,而這些幻想在今天有的變成了現實。

然而陸士諤在今人的眼裡聲名卻蒸蒸而日上,何故?這還得歸功於他的小說《繪圖新中國》。表面上,他的聲名來源於“預言世博會”,實質上,他的聲名來自於百年前他對上海未來的“幻想”,而這些幻想在今天有的變成了現實。

這部“理想小說”講了這樣的一個故事,宣統二年(1910)正月初一,主人公陸雲翔(按,即作者自己)百無聊賴,在喝了好友李友琴贈送的20年陳的花雕后,“穿越”到宣統四十三年(1951)的上海,而一個文明發達、面貌一新的上海令他感到陌生和驚詫。

他在好友李友琴的“導遊”下遊覽了這個熟悉而又陌生的上海。這時上海租界的治外法權、行政權已收回,領事裁判權已經廢掉,租界已經交還我國,洋貨已被國貨淘汰了,京滬開通了火車(宣統八年召集國會時,由於觀禮的人太多,“京滬火車為了此事特加上幾班特別專車”),外人僑寓我國不得不遵守我國法律,我國的各式兵艦堅固靈便都非他國所能及,我們海軍軍力“全球第一”。

這時,人民廣場(跑馬場)豎起了座擁有“十二萬個座位”的“新上海舞台”,全市都設有了售票點,走在覆有透光琉璃瓦的“雨街”上不用打傘,南京路(大馬路)下有了地鐵,黃浦江上架起了鐵橋,黃浦江底挖掘有隧道,法院(“裁判所”)里中國人正在控告那違法的外國人,上海交大(“南洋公學”)變成了綜合性大學,我國高校都有了外國留學生前來求學,漢語成為“現在全世界文字勢力最大”的語言文字,“吾國的工人差不多個個都是小康”,女人們開始走出家門做會計工作(“總賬房”),嫖娼賭博都已被禁絕,我國生產出了“式樣極其靈巧,用油也極其省儉”的汽車,人們出門可以租坐“計程車”,從徐家匯到南京路十多裡間店鋪從沒間斷過。

“國民遊憩所”里閱報室、絲竹室、棋話室、彈子房、藏書樓、古董房、書畫房,應有盡有,新發明的煙火在空中可以燃出圖畫,洗澡改用成一種“從化學裡頭分化出來的很能夠去污滌垢並能殺一切微生蟲”的“汽”,中國發明了“西洋各國從不曾有過”的飛艇,人們可以隨時乘座“空行自行車”,穿著“水行鞋”就能安然地在澱山湖上行走,捕魚人借用“測水鏡”和“聽魚機”來捕魚,水面上行走的都是那電機船,用X光透照可以在不傷蚌苗而採得珍珠,社會安定國人文明不得不開始裁減偵探,蘇漢民初步試製成功去除惡根性的“除惡葯”,吳淞口海軍在大演習,“走遍全國,尋不出一個窮人”,“愁富”的人只好盤算著到海外投資(“把錢運到外國去做一番事業”),聯合國安理會(弭兵會議會所以及解決國際爭端的“萬國裁判衙門”)就設在我中華。

待到作者一覺醒來,卻發現自己仍睡在榻上,原來所有光怪陸離的美妙景象,只是一場幻夢。

正是陸士諤對上海、中國未來的想象,以及這中間的諸多想象在今天成為現實,而不是他預言到什麼世博會,調動起人們的好奇心,從而使得陸士諤一時成為一個“神人”,此書成為一本“奇書”。

今人視陸士諤為“神人”,視《新中國》為“奇書”,正是我們把他當成“預言家”,把此書視為“預言小說”之故。

在筆者看來,把此書當成“預言小說”,不如看作“幻想小說”(正如此書封面所印的“理想小說”);把陸士諤當成“預言家”,不如看作“幻想家”。預言與幻想區別在哪裡呢?預言更多地體現著預言者的“神機妙算”和“遠見卓識”,而幻想則更多地寄託著幻想者的“渴望”和“希冀”。

準確地說,《新中國》屬於幻想之作,而不是預言之作。因為陸士諤是那不幸的現實中的掙扎者和痛苦者,他強烈地渴望改變現實,但又在堅硬的現實面前看不到改變的希望,於是只有通過幻想來自我安慰。從此一意義來講,他並不是為那痛苦中的芸芸眾生指示一個可能的未來生活圖景的先知。

今天,我們常常驚怪於百年前的陸士諤能“預言”到南京路下有地鐵、黃浦江上架鐵橋、黃浦江底通隧道、大劇院里放電影等,而且這些“預言”在今天都一一實現。我們的驚怪顯然是建立在這些新生事物的設想都是一百年前的陸士諤在醫房或書房裡“獨家想象”出來的。

其實,他之設想並不是他的“獨家想象”,他之所想事物,在當時世上本就存在,只是當時的上海沒有而已,看到他人所有,幻想自己也能有,此亦陸士諤的“準確預言”在今天能夠靈驗的關鍵之所在。

就說那輕軌地鐵,早在1876年,李圭就在紐約看到了高架橋隧道上行車的景象,他說:“鐵路、電線如脈絡,無不貫通。輪車必須由城裡經過者,則於空際建長橋,或於街底穴道以行。”(李圭:《環遊地球新錄》,谷及世校點,湖南人民出版社1980年版,第74頁)待到到達倫敦,倫敦的地鐵更是發達和完善,李圭這樣描述倫敦地鐵:“美國各街多建鐵路,行街車,便搭客,此城則於地底穴道,以行火輪車。分段設車票房。行人慾往何街何段,隨處購票,下石階四五十級,至地底車房搭車而行。亦有貨攤小鋪,以便行客,恍惚又一世界。是緣地狹人稠,諸國交會,街衢行人車馬已不勝擁擠,乃創為地道,庶便往來也。”(同上,第86頁)

當年在倫敦漫遊的李圭還提到正在討論中的英法海底隧道,“聞兩國會議,擬將海底開通,建鐵路行輪車,此舉或可成也”。(同上,第146頁)

我們知道,上海是西學新學薈萃之地,那麼,34年後的陸士諤幻想上海將來大馬路下通地鐵,黃浦江下掘隧道,這有什麼稀奇的呢?

接著要問的是,陸士諤是不是知道西方都市裡有地鐵有隧道的“新知”呢?答案是肯定的。在提到南京路下建地鐵的時候,他的小說人物李友琴說,由於上海地狹人稠,路面行駛電車往往有碰撞行人等事,於是,“總要想一個改良的法子,於是大家研究,有人說歐美電車有架設著鐵橋在半空里行的,有開築著隧道在地底里行的,經大眾議決,說空行不及隧行的便,電車在鐵橋上行那鐵橋是凌空的,行起來轆龍轆龍雷響似的,鬧得兩旁店鋪及街上行走的人頭都暈了,並且架橋的鐵柱一根根豎在街上,也很討厭的,決定開築隧道,才改成現在的樣子”。輕軌隧道還不是參考歐美嗎?

再說那黃浦江下的掘隧道,也無不是受歐洲海底挖掘的啟發。當陸雲翔提出上海到浦東隔著這麼寬一條黃浦江,難道黃浦江底下也好築造隧道的疑問時,女士道:“怎麼不能,你沒有聽見過歐洲各國在海底里開築市場么,築條巴電車路希什麼罕。”可見,陸士諤對歐西在水底挖掘隧道的“新知”並不陌生。

因此,我們可以說,陸士諤的“預言”和設想只不過是一個“看到他人有,希望我也有”的渴望和幻想而已,並不是他獨到的驚人的“發明”。

當然,我們說他之所想有所依據,並不是說他之所夢都有所據。其中也有些天馬行空的“不靠譜的”幻想,才可能是他的獨創,比如軍艦上蒙覆著可以“制服炮彈”的“橡皮包甲”,能使人在水面上行走的“水行鞋”,可隨時乘坐的“飛車”等,如果這些設想都實現了,我們才能說他是“神人”。

100年前,陸士諤小說人物隨口提到上海曾於1928年舉辦過“內國博覽會”,今天被粗心的人們誤傳為他“精確預言百年後上海舉辦世博會”,遂使士諤其人其書聲名日隆,於是,採訪探尋,翻印整理,好不熱鬧,這對士諤來說,不能不說是件幸事,然而,倘能啟士諤於地下,他對今天的誤解和喧鬧能安心接受嗎?