漢斯·希伯

著名抗日英烈

漢斯·希伯(波蘭名Grzyb,1897 - 1941.11.29),記者、國際主義戰士。1897年出生在原奧匈帝國(現波蘭)的克拉科夫,在德國上大學並加入德國共產黨(德名Muller、海因茲·莫勒)。他通曉英、德、俄、波蘭和中國5國文字。后定居德國。希伯很早就嚮往具有5000年文明歷史的中國,對中國的時事十分關心。

徠1925年來到中國。抗日戰爭時期,他到敵後根據地採訪,新四軍衛生部長沈其震給他改名為漢斯·希伯(Hans.Shippe)。

1941年11月29日晚,希伯所在的八路軍連隊在沂南費縣交界處的大青山五道溝下的獾溝子附近與敵人遭遇。時為記者的他不幸身受重傷,最後獻出寶貴的生命,時年僅44歲。

2014年9月1日,民政部公布第一批著名抗日英烈和英雄群體名錄,漢斯·希伯名列其中。

漢斯·希伯早年照片

漢斯。希伯並沒有因為國民黨反動派的叛變而動搖對中國的嚮往和對中國人民無私援助的決心,1932年秋,他告別了新婚的妻子秋迪·盧森堡來到了上海,不久其妻也來到中國,定居上海。漢斯·希伯在上海期間,與當時在上海的一些國際友人如史沫特萊、馬海德、路易·艾黎等人組織了“國際馬克思主義學習小組”,共同研究中國的形勢。

此後的5年間,他在上海廣泛活動,他以筆名“亞細亞人”在美國《太平洋事務》《亞細亞雜誌》和德國《世界舞台》等多種報刊上,發表了大量關於中國和遠東問題的文章,成為世界著名的反法西斯政論家。

1934年由海參崴經蘇聯返回歐洲,半年後回到上海。

漢斯·希伯採訪毛澤東合影

:漢斯·希伯(左1)與陳毅、粟裕等合影

1月8 日,重建的新四軍軍部在蘇北鹽城成立。

在蘇北,他提出要到山東進一步了解八路軍在敵後的活動情況,新四軍阻止他“山東敵人大掃蕩要開始了,危險”希伯說:“正因為這樣我更要去。那裡沒有外國記者去過,更需要我許多問題我到那兒才能找到答案”。

同年,希伯夫婦由新四軍掩送到隴海鐵路后,再由115師接到濱海區。

1941年9月12日,順利到達山東濱海地區(今臨沂市莒南縣)。當時的《大眾日報》為希伯的到來,刊登了消息,說:“在抗戰中,外國記者到魯南,還是以希伯先生為第一。”希伯到濱海區后受到當地軍民熱情歡迎,有老鄉從院子里走出來向他打招呼時,希伯總是說:“我叫希伯,你好!”希伯回憶說:“我真像明星!人們追著我,圍著我,一雙雙友善的眼睛望著我,彷彿我是一個天外來客。而我卻有一種到家了的親切感。能和山東的抗日軍民見面我很榮幸,實現了我的願望!”

1941年,希伯在蘇北抗日根據地

羅榮桓、朱瑞等115師主隊作戰頻繁,多次到後方進行反“掃蕩”,希伯夫婦在此十分不安全,115師把希伯夫婦轉給山東分局機關。在日軍掃蕩時,山東分局機關提出讓希伯夫婦提前回上海,希伯說:“讓秋迪先回去,我同意,而我決不離開山東。一個想有所作為的記者是從來不畏懼槍炮子彈的。讓我留下吧!”沒想到,這次是希伯和夫人的訣別。

1941年11月初,羅榮桓政委親自指揮了“留田突圍”(留田,沂南縣境內)。五萬多分別來自費縣、平邑、蒙陰、莒縣的日、偽軍在平家溝進行了“圍剿”

1941年11月5日,115師向東突出漢河向西南方向突圍。由於指揮得當,八路軍一槍未放,無一傷亡,一夜之間就突破敵人3道封鎖線,跳出了敵人的包圍圈,到達預定地點。希伯立刻在《戰士報》上發表了《無聲的戰鬥》,大加讚揚這次突圍。

敵人並不甘心,一場更大的“掃蕩”正在醞釀中。不久,發生了魯中南地區抗戰史上最悲壯的一次戰役——大青山戰役。

1941年11月下旬,沂蒙山飄起了小雪,掃蕩進入了白熱化,115師勸希伯離開濱海區。希伯說:“現在正是最需要我奮鬥的時刻。我要和你們在一起!”

英勇犧牲

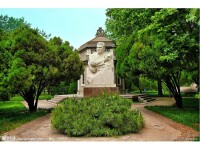

漢斯·希伯雕像

如何把這一不幸的消息告訴秋迪女士,中共上海地下黨員都覺得十分為難,怕這位伉儷情深的異國友人經受不住沉重的打擊。

秋迪女士得知心愛的丈夫犧牲在戰場上,異常悲痛,但她堅強地說:“希伯是為中國人民的解放事業光榮犧牲的,我也是共產黨員,難道不相信我能夠經得住考驗嗎?”

徐向前、聶榮臻元帥分別為希伯題詞:“偉大的國際主義戰士希伯同志永遠活在中國人民心中”“偉大的國際主義戰士、中國人民的親密戰友漢斯·希伯同志永遠活在我們心中”。

漢斯·希伯紀念碑

漢斯·希伯墓為六面體塔形,高9.4米,1963年11月1日落成。墓身上層呈雙層皇冠狀,墓身為六角立體塔形。大型漢白玉雕像,是為紀念漢斯·希伯犧牲48周年,於1989年10月雕刻而成,像高2.2米。採用漢斯·希伯兩臂交互放置胸前,一手拿鋼筆,一手持採訪本的姿式,神態安詳,深邃的目光凝視前方,表現出一位國際主義新聞戰士的崇高形象。

2014年9月1日,民政部公布第一批著名抗日英烈和英雄群體名錄,漢斯·希伯名列其中。