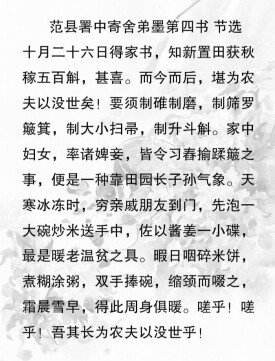

范縣署中寄舍弟墨第四書

范縣署中寄舍弟墨第四書

《范縣署中寄舍弟墨第四書》是鄭燮寫給堂弟鄭墨的一封家書。文中提出“天地間第一等人只有農夫,而士為四民之末”,是振聾發聵之語。這雖與中國農本主義的傳統有關,但更是基於作者對當時讀書做官、物慾橫流的不良風氣的深切痛恨及批判。作者指出應尊重“苦其身,勤其力”“以養天下之人”的農夫,批評了一心想做官發財的讀書人,表現了極為可貴的進步思想。全文語言淺近貼切,敘事議論不加雕飾,明白如話,但“頗有言近指遠之處”。

十月二十六日得家書,知新置田獲秋稼五百斛,甚喜。而今而後,堪為農夫以沒世矣!要須制碓制磨,制篩羅簸箕,制大小掃帚,制升斗斛。家中婦女,率諸婢妾,皆令習舂揄蹂簸之事,便是一種靠田園長子孫氣象。天寒冰凍時,窮親戚朋友到門,先泡一大碗炒米送手中,佐以醬姜一小碟,最是暖老溫貧之具。暇日咽碎米餅,煮糊塗粥,雙手捧碗,縮頸而啜之,霜晨雪早,得此周身俱暖。嗟乎!嗟乎!吾其長為農夫以沒世乎!

我想天地間第一等人,只有農夫,而士為四民之末。農夫上者種地百畝,其次七八十畝,其次五六十畝,皆苦其身,勤其力,耕種收穫,以養天下之人。使天下無農夫,舉世皆餓死矣。我輩讀書人,入則孝,出則弟,守先待後,得志澤加於民,不得志修身見於世,所以又高於農夫一等。今則不然,一捧書本,便想中舉、中進士、作官,如何攫取金錢,造大房屋,置多產田。起手便走錯了路頭,後來越做越壞,總沒有個好結果。其不能發達者,鄉里作惡,小頭銳面,更不可當。夫束修自好者,豈無其人;經濟自期,抗懷千古者,亦所在多有。而好人為壞人所累,遂令我輩開不得口;一開口,人便笑曰:“汝輩書生,總是會說,他日居官,便不如此說了。”所以忍氣吞聲,只得捱人笑罵。工人制器利用,賈人搬有運無,皆有便民之處。而士獨於民大不便,無怪乎居四民之末也!且求居四民之末,而亦不可得也。

愚兄平生最重農夫,新招佃地人,必須待之以禮。彼稱我為主人,我稱彼為客戶,主客原是對待之義,我何貴而彼何賤乎?要體貌他,要憐憫他;有所借貸,要周全他;不能償還,要寬讓他。嘗笑唐人《七夕》詩,詠牛郎織女,皆作會別可憐之語,殊失命名本旨。織女,衣之源也,牽牛,食之本也,在天星為最貴;天顧重之,而人反不重乎?其務本勤民,呈象昭昭可鑒矣。吾邑婦人,不能織綢織布,然而主中饋,習針線,猶不失為勤謹。近日頗有聽鼓兒詞,以斗葉為戲者,風俗盪軼,亟宜戒之。

吾家業地雖有三百畝,總是典產,不可久恃。將來須買田二百畝,予兄弟二人,各得百畝足矣,亦古者一夫受田百畝之義也。若再求多,便是占人產業,莫大罪過。天下無田無業者多矣,我獨何人,貪求無厭,窮民將何所措足乎!或曰:“世上連阡越陌,數百頃有餘者,子將奈何?”應之曰:他自做他家事,我自做我家事,世道盛則一德遵王,風俗偷則不同為惡,亦板橋之家法也。哥哥字。

● ● 沒世:終身。

● ● 暖老溫貧:使老人、窮人感到溫暖。

● ● 啜(chuò):喝。

● ● 四民:舊時指士農工商。

● ● 守先待後:保持先王之道以待後世。

● ● 小頭銳面:指鑽營不已、無孔不入的人。

● ● 束修自好:即“束身自好”。約束檢點自己的言行,愛惜自己的聲名。

● ● 經濟自期:誇耀自己能論理國家救濟災民。經,治理。

● ● 抗懷千古:抱負比古人還要遠大。抗,高。

● ● 佃(diàn)地人:佃農。

● ● 呈象:這裡指牛郎織女星的呈形。

● ● 紬(chóu):此處同“綢”。

● ● 中饋(kuì):舊社會裡以為婦女只是主持飲食等事,后引妻室。

● ● 斗葉:鬥牌。

● ● 盪軼:放蕩不守規矩。軼,通“逸”,超出範圍。

● ● 典產:典有的田地,土地的業主回來時可以贖回。

● ● 措足:立足。

● ● 連阡越陌:同“田連阡陌”,意謂土地很多。

● ● “世道盛”二句:意謂如果遇上太平盛世就和大家同心同德幫助皇帝治理好國家,如果風俗不好也決不和壞人一起去作惡。

十月二十六日收到家裡來信,知道新買的田地,秋季收穫了五百斛的稻穀,我非常高興。從今以後,我們可以做個農夫過一輩子了。現在需要製備碓、磨、篩羅、簸箕,製備大小掃帚,製備升、斗、斛等農具。家中婦女,連同家中女傭,都讓它們學習舂揄蹂簸的活計,這才有一種靠田園撫養子孫的生活氣象。天寒冰凍時,窮親戚朋友到門,先泡一大碗炒米送手中,再加一小碟醬姜等佐料,這最能使他們感到溫暖。農閑的日子,吃碎米餅,煮糊塗粥,雙手捧著碗,縮著脖子喝,即使是霜雪濃重的寒冷的早晨,喝這樣的粥,全身都暖和。唉!唉!我們可以長久地做農夫過一輩子了!

我想世界上第一等人,只有農夫,讀書人是士、農、工、商四民的最後一等。上等的農夫,耕種一百畝的地,次等的七、八十畝,再次等的五、六十畝,都是勞苦他們的身體,勤奮地付出他們的力量,耕種收穫,來養活天下的人。假使天下沒有農夫,全世界的人都要餓死了。我們這些讀書人,就應該在家孝敬父母,出外尊敬兄長,守住先人的美德,等待傳給後人來繼承發揚,做官得志時,把恩澤施與百姓;不能達到心愿時,就修養身心,將美德表現於世;所以又比農夫高了一等。可是現在的讀書人就不是這樣了,一捧起書本,便想要考中舉人、考中進士、作官,作官后要如何抓取金錢,建造大房屋,購買很多田產。一開始便錯走了路,後來越做越壞,總沒有個好結果。而那些在事業上沒有發展和成就的人,便在鄉里為非作歹,行為醜陋,更令人受不了。至於約束言行,注重修養自己品德的人,難道沒有嗎?甚至期望自己達到經世濟民的理想,使自己的心智高尚,媲美古人的人,也到處都有。但是好人總是被壞人所牽累,於是讓我們也開不得口。一開口說話,別人便笑說:你們這些讀書人總是會說,將來做了官,就不這樣說了。所以只好忍氣吞聲,忍受別人的笑罵。工人製造器具,讓人使用方便;商人搬運貨物,輸通有無,都有方便民眾的地方。只有讀書人對於人民最不方便,難怪要列在四民中的最後一等,而且連求列在最後一等也都得不到呢。

兄長我一生中最敬重的是農夫。對於新招用的佃戶,一定以禮相待。他們稱呼我們為主人,我們稱呼他們為客戶;主客本來就應該是相互平等對待的意思,我們有什麼好尊貴的,而他們又有什麼好低賤的呢?要體恤他們,要憐憫他們,如果他們有需要借貸,就要周全他,無能力償還的,就要寬讓他們。我曾經嘲笑唐人《七夕》詩,吟詠牛郎織女,都作相會、離別等可憐之說,實在失去了原本的主旨。織女,穿衣的本源;牽牛,吃飯的根本,作為天星為最尊貴,上天非常重視它們,而人卻反不重視啊!它們昭示人民勤勞務農,它們的形象明顯可作為人們的鏡子。我們鄉邑的婦女們,不能織綢織布,然而主持家務,多做針線,也仍然不失為勤勞。近來有很多沉湎於聽鼓詞、玩斗葉的人,這習慣太放縱,亟應該制止他們。

我們家的田地,雖然有三百畝,但總是人家典押的產業,不可長久依靠它。將來需買二百畝田,我兄弟二人各得一百畝就夠了,這也是古代一個農夫受田一百畝的意思。如果再求多,就是侵佔他人產業,那是很大的罪過。天下沒有田地產業的人很多,我是什麼人啊,如果貪求而不滿足,那麼窮人將如何求得生存呢?有人說:"在這世上,很多人的田產是阡陌相連,擁地數百頃還多,你奈他何?"我說:別人這麼做是他家的事情,我只儘力做自家的事情,當世道昌盛時,大家一起遵守王制;若世風日下,民俗澆薄時,也決不隨著世俗同流合污。這也是板橋家法吧。哥哥字。

信中對過去“士農工商”的提法,針對當時士風日壞的現象,提出貶士為四民之末,以農為首的主張。認為農夫是“天地間第一等人”,“苦其身,勤其力……以養天下之人。使天下無農夫,舉世皆餓死矣”。而士則“一捧書,便想中舉、中進士、作官。如何攫取金錢,造大房屋,置多產田”,其不能發達的,“鄉里作惡,小頭銳面,更不可當”,就不再是入孝出弟,澤加於民的士了。這不能不說是鄭燮對士風日下的憤激語。但重農而又尊重農民的思想,確是可貴的。全文在款款道家常中充分表述了他的主張。文章語言親切,感情深沉真摯,文風自然流暢,明白如話。

鄭燮無親兄弟,鄭墨是他堂弟。鄭墨字五橋,小鄭燮二十四歲。對這位小弟,鄭燮十分友愛,並從讀書到做人,隨時予以諄諄教導。《范縣署中寄舍弟墨第四書》是鄭燮在范縣任上寫給堂弟鄭墨的家信。此間他給鄭墨共寫過五封信,“第四書”寫於乾隆九年(1744年)。

這封家書原不分段,但從文意可以把握到它是講了四層意思。首先是鄭燮從家中來信得知的信息很高興,高興的是有“一種靠田園長子孫氣象”。這對遠在山東作七品知縣的他是很大的欣慰,因為宦海不僅兇險,而且骯髒,鄭燮是厭倦了官場生涯的,後方家園有此氣象,無異有著極好的退路。所以,他一再喟嘆“堪為農夫以沒世矣”。此中人生感受極深,不言而自見。至於叮囑備制足夠農活用具,家人都要習作農活,以及待窮親友要有“暖老溫貧”情意,日常飲食應粗茶淡飯自供等等,全為強化“靠田園長子孫”的厚道而自儉“氣象”。由此而緊接著申述“天地間第一等人,只有農夫”的觀念,這是從理論上說清為什麼要強化上述“靠田園長子孫氣象”。作者自己原已是個地道的“士”,卻申稱在農、工、商、士的四民之列居士於末,強調“天下無農夫,舉世皆餓死矣”,這顯得很奇突。讀者不應認為鄭燮恪守的是小國寡民式的小農思想,進而以為在城市經濟已趨發達的清中葉,這種思想是保守落後的。鄭燮的這些想法,一是儒家農本思想所教化的表現,此中還有民本觀念;二是他這個從小生活於農村的下層知識分子出身者對鄉土特有的感情;更重要的是他在與世俗社會中千奇百怪的“士”的行為的比較中形成農夫才算是“天地間第一等人”的觀點。他其實並非要一筆抹倒“士”的價值,他講了“士”本應“又高於農夫一等”的,即“達則兼濟天下,窮則獨善其身”。可是,世道風氣卻變為“士獨於民大不便”,專門孳生貪官污吏、土豪劣紳,令正派士子為之氣短,反而“捱人笑罵”。所以,鄭燮顯然是有所激憤而發,這一層必須得看到。

到這裡,農為四民之首而士為末的道理已講透,可是他還旁敲側擊地加上一筆:“嘗笑唐人《七夕》詩,詠牛郎織女,皆作會別可憐之語,殊失命名本旨。”所謂“唐人《七夕》詩”,未知所指何篇。杜牧《七夕》云:“雲階月地一相過,未抵經年別恨多。最恨明朝洗車雨,不教回腳渡天河。”李商隱《七夕》云:“鸞扇斜分鳳幄開,星橋橫過鵲飛回。爭將世上無期別,換得年年一度來。”則確是“皆作會別可憐之語”的。而牛郎、織女命名的本旨,是“織女,衣之源也;牽牛,食之本也,在天星為最貴”,而唐人詩又確是“失其本旨”了,所以他特地在家書中要家中人明此理後身體力行,在“重農夫”上,“勤謹”而不準“盪軼”上告誡兄弟子侄輩,從具體行為上強化前述“靠田園長子孫氣象”。最後再從田產設置上囑咐既要使全家有所恃,又不能貪求過多,占人產業,並將結束語落實在“我自做我家事”六字上。

作為“家書”,本是隨意寫來,意行則行,意止則止,不必花梢,多飾語。這通家書即平實而生動,真摯懇切之極,而文字卻又行雲流水,自然吞吐,然而絕不散漫,在“意”的縷析上,猶如繭裹而緊圓,脈理清晰。

武漢大學文學院教授熊禮匯《明清散文集萃》:行文帶有濃厚的口語成分,它比一般的文言文自由得多也活潑得多。其語言風格與當時生動的白話小說相類。作者對農活及農民的日常生活有所接觸,無論敘述、抒情、議論、寫景,都如談家常,官腔、書生腔等等一洗而空,不加雕飾,流露出的是種真氣真趣。