聯俄拒日

聯俄拒日

日本通過甲午戰爭,從中國豪奪了兩億兩白銀和台灣,一夜“暴發”,正是志得意滿的時候,為什麼要“卧薪嘗膽”呢?原因正是“三國干涉還遼”事件。

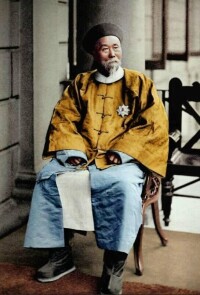

李鴻章

“日本的史學界,多把日清戰爭和日俄戰爭放在一起研究。這兩場戰爭確實有著緊密的聯繫。”

日本對沙俄的仇恨情緒,在清政府看來顯然是個可供利用的機會。

海參崴是沙俄在遠東的第一個溫水港口,也是沙俄最重要的港口之一。從彼得大帝時代開始,沙俄就認識到了海洋的重要性,在不斷擴張的過程中尋找著出海口。1860年,沙俄通過與清政府的《中俄北京條約》,獲得了天然良港海參崴,從而有了通向太平洋的出海口。

1896年4月,沙俄通過駐華公使向清政府提出了修築東清鐵路的要求,但被一口回絕。在列強殖民中國的過程中,鐵路向來是實行殖民統治、攫取經濟利益的重要手段,清政府深有體會。

沙俄並不死心。兩個月後,新沙皇尼古拉二世加冕,點名邀請晚清第一重臣李鴻章參加典禮,並待之以國家元首之禮。

尼古拉二世是東清鐵路最熱心的推動者。還是皇太子的時候,他就是西伯利亞鐵路建設委員會委員長,並在1891年代表沙皇出席了在海參崴舉行的奠基儀式,為這條鐵路打下了第一顆道釘。

值得一提的是,當天的尼古拉皇太子頭上裹著紗布,那是拜一名日本刺客所賜。

此前不久,他率領一支龐大艦隊耀武揚威地訪問了日本。日本民間盛傳俄國皇太子是為了侵略而來偵察軍情。尼古拉皇太子在日本滋賀縣興緻勃勃地乘坐人力車的時候,一個名叫津田三藏的日本警察抽出佩刀,砍向了他的頭部。

尼古拉皇太子受傷並未致命,津田三藏被判處無期徒刑。日本政府擔心這樣的判決不能安撫俄國,卻又無法說動堅持依法審判的審判院院長,日本外相、法相、內相相繼辭職,甚至有日本民眾到尼古拉皇太子駐地附近自殺謝罪。最終,這起刺殺事件並沒有影響到當時的日俄關係,但來自日本的挑戰已經讓沙俄深有感觸。

李鴻章也遭到過日本的刺殺。《馬關條約》談判期間,一名日本浪人開槍正中李鴻章面門。參加沙皇尼古拉二世加冕典禮時,那顆子彈還在李鴻章的上顎骨里。

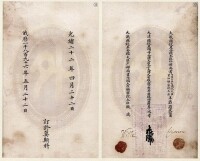

同樣的被刺經歷,也許讓李鴻章和尼古拉二世在對日本態度上更趨一致。清政府與沙俄的《禦敵互助援助條約》很快簽訂,即《中俄密約》。兩國共同防禦的目標明確指向日本:“如果日本侵佔俄國遠東或中國、朝鮮領土,中俄兩國應以全部海、陸軍互相援助。”而為了滿足共同防禦的需要,清政府同意沙俄修築東清鐵路。

隨後,李鴻章帶著兩百萬盧布巨款返回國內。“這筆錢現在在史學界還是一樁公案。

《中俄密約》

另一種說法有更多的資料可供佐證,李鴻章帶回的巨款是沙俄承諾的東清鐵路分賬,“無論盈虧,年付二十五萬,先行支付兩百萬。”

且不論受賄說真假,沙俄開出的“禦敵互助”條件正中李鴻章下懷。“以夷制夷”幾乎是李鴻章與西方列強周旋的基本策略,特別是在甲午一戰賠光了老本之後,手裡已經再沒有能與列強對抗的資本,只能不斷施展“以夷制夷”的手腕了。

此時,李鴻章未必看不出沙俄對中國東北的企圖,但當時日本的威脅更為緊迫,他只能先顧眼前再說以後。