囚語

囚語

作者希望有一天,革命的烈火燃燒起來,把國民黨反動派設置的牢獄邊同自己一起燒毀。我雖然在革命鬥爭中犧牲了,但我經受了血與火的考驗,為之奮鬥的共產主義事業是萬古長青,永世長存的。

在“中美合作所”的“白公館”監區,葉挺寫下了他那首大義凜然的《囚歌》:“……我渴望自由,/但也深深地知道——/人的身軀怎能從狗的洞子爬出!/我希望有一天,/地下的烈火,/將我連這活棺材一起燒掉,/我應該在烈火與熱血中得到永生!/”這些詩句,因被編進了教科書,至今廣為流傳。

但是,絕大多數人卻至今不知,在寫《囚歌》之前,葉挺還寫過一篇最能反映他剛剛遭到扣押時心境的,而且頗帶著感情色彩的文字——《囚語》。這篇《囚語》因被收在國民黨當局的檔案里而留存了下來。後來後來葉挺次子葉正明((1931—2003)夫婦從知情人那裡聽說父親留下了這麼一篇文章,就千方百計地到處打聽,得知《囚語》的原件保存在中央檔案館。於是他們夫婦就與中央檔案館聯繫,在檔案館工作人員的幫助下,他們終於找到了父親葉挺《囚語》手跡的複印件,於是抄錄了一份。

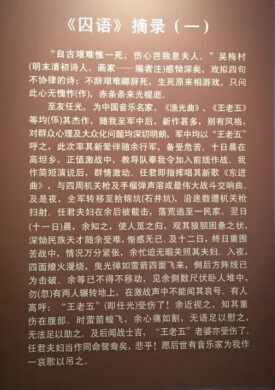

從入獄第4天起,葉挺開始寫一篇剖析自己靈魂,而且頗帶著感情色彩的文字——《囚語》。這篇文章的文字和段落不是很連貫,大概是在幾天里,斷斷續續,隨思緒信手寫下,共3200餘字。

時隔多年,葉正明聽說父親有一篇文字被收在國民黨當局的檔案里,就千方百計尋找,後來終於在中央檔案館看到了《囚語》手跡的複印件。

相對於早已為人們所熟識的《囚歌》,葉正明更喜歡《囚語》,他曾說:“我倒是覺得這樣的文字,沒有任何雕飾,更質樸真切,更能反映一個人在特定環境下的真實心境,讓我感知一個有血有肉的葉挺。”

囚語

葉挺

“自古艱難惟一死,傷心豈獨息夫人。”吳梅村感慟深矣,戲擬四句不協(諧)律的詩:

不辭艱難那(哪)辭死,生死原來相遊戲。只問此心無愧作(怍),赤條條來光棍逝。至友任光,為中國音樂名家,《漁光曲》、《王老五》等均其傑作。隨我至軍中后,新作甚多,別有

風格,對群眾心理及大眾化問題均深切明朗,軍中均以‘王老五’呼之。此次率其新愛伴隨余行軍,備受危苦。十日晨在高坦鄉,正值激戰中,教導隊奉我令加入前線作戰。我作簡短演說后,群情激動。任君即指揮唱其新歌《東進曲》(實為《別了,三年皖南!》),與四周機關槍及手榴彈聲溶(融)成最偉大戰鬥交響曲。及是夜,全軍轉移至拾錦坑(石井坑),沿途數遭機關槍掃射。任君夫婦在余后被截擊,落荒逃至一民家。翌日(十一日)晨,余知之,使人覓之歸。觀其狼狽困憊之狀態深慟民族天才隨余受難,慚感無已。及十二日,終日重圍苦戰中,情況萬分緊張,余忙迫無暇關照其夫婦。入夜,四面燎火漫燒,曳光彈如螢箭四面飛來,側後方陣地已為擊破,余等已不得不移動。見余側數尺伏卧人堆中,勿(忽)有二人輾轉地上,在激戰中不能聞其哀號。有人高呼:“‘王老五’受傷了!”余近視之,知其重傷在腹部。時螢箭蝗飛,余心痛如割,無語足以慰之,無法足以助之。及后聞戰士言,“王老五”老婆亦受傷了。任君夫婦當作同命鴛鴦矣,悲乎!願後世有音樂家為我一哀歌以吊之。余素無非分之想,絕非事業野心家也,但三次被叛逆之罪,七次一敗塗地,落荒逃生。民十一年與薛伯陵、張向華同任孫大元帥府警衛團營長。六月間,陳炯明以二師之兵圍攻總統府,余與伯陵兩營人守御之。激戰一日夜,當攻破之際,余與伯陵偕同向前門逃出。亂兵擁入,餘一手撒五萬元鈔票於地,亂兵爭拾取,余輩乘機擠出。在街上,復前後受機槍掃射,餘二人逃散。余走數街,為亂兵追逐入一窮巷,一洗衣婦助我,取一梯登瓦上,走數十棟,始入一印刷店,為一老婦所收容。事後,為陳炯明視為叛逆而通緝。此一次也。兵敗之後,不數日,余偕伯陵潛乘輪至黃浦(埔),登總理及委座所指揮之“楚豫”艦后突入白鵝潭。及許汝為兵敗韶關之訊到,總理偕委座及陳策登英艦“武漢”號赴香港,余與林植勉、李南溟攀龍無術,並遵總理囑咐留艦上。去年斬頭歐陽格密與陳炯明方商議投降條件,乃監視餘三人,擬縛獻陳炯明一邀功。幸得水兵之助,逃至沙面,得一英人護送至航香港之輪船,始脫險。此二次也。至香港不數日,復奉孫(總)理之命,偕伯陵由廣州灣潛至高州山中,協同電白縣長謝晉臣編集綠林豪傑約千人,舉兵抗陳炯明。約二月,事敗,復逃至香港。此三次也。民十六年,清黨事起,南昌舉兵,至汕頭,一敗塗地。與周恩來、聶雲(榮)臻潛伏鄉間約一月,乃易服乘漁舟逃至香港。此四次也。是年冬間,廣州之變起,歷三日極之艱危,事敗。余易服偕吾妹作難民逃至香港,幾為香港警察所扣留。此五次也。后三日,復潛逃到日本東京,屢受警察所追查,僅留一月,不得不再行潛逃。在敦賀赴海參崴輪上,為便衣偵探盤問四分鐘,幾為所扣。此六次也。此次皖南慘變之事,余不得不負責任。擔任軍長三年來,實非所願。三上辭呈,二次走避,而終不免於陷入漩渦,一敗塗地。自動投案,又被(判)叛逆之罪。此七次也。余與吾妻談及吾遭遇之事,吾妻答曰:“爾名與別字便是徵兆,鋌而走險,絕少平安”,可(以)此作解釋矣。去年七月過柳州,訪張向華,向華指著我的面說:“爾這個衰仔,當了三年軍長,不升不調,又辭不掉,全國找不到第二個。”我默然笑曰:“那是我的福吧。”至友嚴立三,現任湖北代主席,常謂自己為不祥之人,非遭變亂必不出而任事。余亦有同感焉。漢口未失陷前,余與立三在省府談及我的辭職事。立三喟然曰:“不幹也好,留以有待吧。”嗚呼,立三!余歷經折磨,此心枯矣,尚何待耶!去年蔣憬然、徐賡陶二君亦屢勸我不幹,謂爾腳踏兩片船,終有落水之日,並謂爾若在那處做事,總司令早已過癮了。余無以答,只付之一嘆。去年冬余妻回香港,過桂林時曾訪李任公及陳勁節。來書雲,二人均甚關心爾,深怪爾為什麼不出來?此間傳爾已被扣留。余致任公書有云:“當危難中,何忍舍部屬於不顧?挺今日處境,正如走百丈獨木危橋,已無返顧餘地,橋折則溺水死耳。”今日橋果折矣,亦語讖也。由重圍苦戰流血的戰場,又自動投入另一心靈苦鬥的戰場了,後者比前者令人提心弔膽更加幾倍。一個人,當可能達到他生命最後一程的時候,他的感情與理智,或感情與感情,或理智與理智(意識),一切矛盾是最容易一齊表現在他的心頭激烈爭鬥著,比血的戰場還要利(厲)害。他需要眼淚,好似後者需要血一樣,這不是婦人、懦夫的眼淚,是壯士哭戰友的眼淚。他需要狂歌,需要狂笑,最後一個意識、一個感情戰勝了一切了,他會發出凱旋的微笑。昨天《前線日報》載,周恩來在《新華日報》寫著:為江南死國難者誌哀,並寫:“千古奇冤,江南一葉……”“一葉”不知作何解?大概是指一頁歷史吧。若是指一個不值半文的囚徒葉挺,則那個“冤”字是不恰當的。應當改為“奇遇”好些。我這次遭際,卻(確)實是人生的奇遇。自到友軍后,直至上饒,數日間,階下囚與坐(座)上客同時兼備一身。古人云,昔日坐(座)上客,今朝階下囚。與我比起來豈不遜色?我現在所食伙食,據僕人說,每天四塊,一月就是一百二十塊,可說是全世界最高等的囚徒了,豈非奇遇?我的結婚戒指,十五年來無日離開手指,但三次離開就碰著三次遭難。潮汕之敗走鄉僻中,恐為人著目,取置袋中。廣州失敗逃香港,留置吾兄家中。此次至上饒囚室,又為取去代存,大概怕我吞金自殺吧。吾妻若信讖兆,以後必將此戒指釘在我的指上,如此不至災難矣。前偶游涇縣對河一古寺,適一和尚坐化,得其焚葬方法,用一缸、兩擔炭滿足,真是最經濟、最合理的方法。此時我發願:他日能將我軀殼(當然是在靈魂開了小差之後)照這個法子處理,是最好的。吾妻於二十一號來一電,囑我應為六七個兒女(第七個尚在胎里)珍重自惜。妻兒的私情固深剜著我的心,便我又那(哪)能因此忘了我的責任和天良及所處的無可奈何的境遇呢?我固不願枉死,但責任及環境要求我死,則我又何惜此命耶?覆吾妻一電,請求代發,據聞尚未發出。電云: “電悉。軍人天職,人格重於生命。處無可奈何之境,聽天由命可也。爾可在家為我祈禱,切勿赴渝奔走及來電詢問,與(於)事無補。孫曲人諒可脫險,任光夫婦受重傷,諒無救。希?(卅日)”吾在鄉,幼年甚愛讀前後《出師表》、《正氣歌》、《蘇武致李陵書》、秋瑾及趙聲等詩,感動至雪(血)涕,造成一個悲劇角色的性格。十三歲時,曾手抄鄒容的《革命先鋒》(《革命軍》)、陳天華的《猛回頭》、汪精衛的《革命絕不致召瓜分論》及《民報》等書,養成一種對社會的反抗性格。此時約當宣統二三年,我私自把辮子剪去,受吾母痛罵一頓,我亦大哭一頓,但未遵母命留回去。及后入惠城農業專門學校,值三月廿九日廣州起義后,到處捕殺無辮之人。我伏校中不敢出,後由校長親引至知府面前,發一護照,遣回家中,但我終抗命不留回辮子。又一次糾合鄉中數同學實行破除迷信,將鄉中所有土地神(約七八個)香爐均打破。致動全體農民之怒,集學校興問罪之師,勒令賠回香爐。諸同學均照辦,我獨不從,遭吾父痛打一頓了事。又八九歲時就學私塾,塾師嚴酷無比,屢撻我,我必暗中報復。為其煮飯時私混沙於米中,或摘空心菜時私入蒼蠅於孔內。我幼年性格倔強,一直至成人沒有改變。吾妻常對我嘆說:“江山易改,本性難移,爾真真不能改變一點嗎?”吾三兒性格頗倔強,屢抗其母。吾妻輒嘆曰:“真有其父必有其子了!”他日我死了,墓碑願只有郭沫若君為我一題。我愛其字,尤愛其為人。在事變前數日,曾託人送給他及劉為章君兩刀宣紙,想收到時我已在縲紲中矣。君睹物寧不為我一嘆耶!我墓碑題款:歷史悲角葉希夷之墓。 “自由”像水和空氣一樣,得之不覺可貴,失之則難堪,或至於死。只要(有)在沙漠中才覺得水的可貴,只有在病中才覺得健康可貴。屠格涅夫說過:“我愛自由勝過世上的一切。”聞黃源亦死於此次皖南慘變,在陣中頭部受彈傷,立即殞命。黃君本為國新社記者,到皖南軍中后參加軍中工作,為印刷所副所長。工作努力,成績亦甚好,在此次慘變中飽受奔波飢餓之苦,形容憔悴,又不免一死。痛哉!聞陳子谷君被俘,禁錮於離餘八九里之山岩中。陳君本旅泰國華僑富商之子,本為國家民族的血誠,回國參加抗戰。彼善日文,擔任本軍對敵工作部職務,以一無黨派立場之書生,或可免黨獄折磨之苦矣。人之將死,其言也善。即是說:人到臨死的時候才能說老實話。因為沒有為生而自私的觀念,自然所說的才不會虛偽的。我今日到此境地,才體會到這個意義。未理髮已一個多月了。僕人數次問要理髮嗎?我答可不必。今日理髮師又來,遭我拒絕。適有友人在談話,問我原(緣)故,我說,這是我今日僅僅所能做的自由,囚徒的自由。僅能從不字上著想,不能從要字上著想。譬如爾要活,他人偏不要爾活。假如爾想不要活,這是爾可以做到的自由。歷史上有這個事實,洪成籌(承疇)為清大(太)祖所俘,態度堅決屈,清大(太)后親臨囚室勸之,亦不從。大(太)后出,謂人曰:‘成籌(承疇)無死意,彼尚拂其衣上塵,愛其衣,豈獨不惜身耶。’我之不理髮,當然不是這個意思。我今日幸為囚徒,為人生所難逢境遇。鬚髮蓬蓬,是囚徒本色,為什麼不保持這樣本色呢?今日我特別覺得須的可愛。我在自由的時候,吾妻很討厭它,我每過幾天必須刮一次,吾妻必笑問:“今日為什麼又刮須?”我只能一笑答之,彼此均會意了。漫漫長日,在囚室中特別愛撫須深思:覺我的唇不知何日才有朱唇可吻之福?今日只是摩一摩須,也感到一點快感。今日因須長,才發見下唇的須皆逆生,這或者是多遇逆境的徵兆吧。我已發願,我一日不得自由,必不理髮剃鬚,這是我的自由。

民國三十年元月廿一日。