共找到2條詞條名為出血的結果 展開

- 漢語詞語

- 網路遊戲《魔獸世界》潛行者天賦

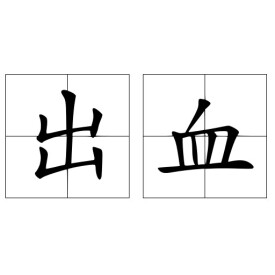

出血

漢語詞語

徠出血,是漢語辭彙,解釋是血液自血管或心臟外流。

1. [hemorrhage]∶血液自血管或心臟外流。外出的血液進入組織間隙或體腔內,稱內出血,流出體表外,稱外出血

2. [bleed off]∶印刷后的書頁或印張在裁切後印刷部分超越一邊或數邊

血液流出

《漢書·蘇武傳》:“鑿地為坎,置熅火,覆武其上,蹈其背以出血。武氣絕,半日復息。”南朝 陳 徐陵 《東陽雙林寺傅大士碑》:“次有比丘僧拔慧品等六十二人割耳出血,用和名香;奉依師教,竝載在碑陰,書其名品。”唐 李亢 《獨異志》卷上:“侃以針刺之,通指皆出血,灑牆為‘公’字。”《東周列國志》第一百七回:“太子丹曰:‘有趙人徐夫人匕首,長一尺八寸,甚利。丹以百金得之,使工人染以毒藥。曾以試人,若出血沾絲縷,無不立死。裝以待荊卿久矣!未知荊卿行期何日?’”

比喻花錢。

李英儒 《野火春風斗古城》第八章二:“他這時心情變得陰鬱了,本來免掉六塊錢的份子,覺得是個便宜。現在想來,那頂多是不出血呀,實則一分錢也沒收入。”遲松年 《秋別》三:“錢呢?辦公室出血?你這胖處長也太摳了,花它十塊八塊的還讓辦公室掏?”

徠多指花錢的人花得不情願,如,“你昨天又大出血啦?”

在醫學上,血液自心、血管腔外出,稱為出血(hemorrhage),流出的血液逸入體腔或組織內者,稱為內出血,血液流出體外稱為外出血。

按血液逸出的機制可將出血分為破裂性出血和漏出性出血兩種。

破裂性出血乃由心臟或血管壁破裂所致。破裂可發生於心臟(如心壁瘤的破裂),也可發生於動脈,其成因既可為動脈壁本身的病變(如主動脈瘤),也可因動脈旁病變侵蝕動脈壁(如肺結核空洞對肺血管壁的破壞,肺癌、胃癌、子宮頸癌的癌組織侵蝕局部血管壁,胃和十二指腸慢性潰瘍的潰瘍底的血管被病變侵蝕)。靜脈破裂性出血的原因除創傷外,較常見的例子是肝硬變時食管靜脈曲張的破裂。毛細血管的破裂性出血發生於局部軟組織的損傷。

這種出血是由於毛細血管后靜脈、毛細血管以及毛細血管前動脈的血管壁通透性增高,血液通過擴大的內皮細胞間隙和受損的血管基底膜而漏出於管腔外的。出血性素質所發生的自發性出血,即是漏出性出血。

原因

漏出性出血的原因很多,基本可歸納為:

1.血管壁損害常見於缺氧,使毛細血管內皮細胞變性;敗血症(尤其是腦膜炎球菌敗血症)、立克次體感染、流行性出血熱、蛇毒、有機磷中毒等使毛細血管壁損傷;一些藥物可引起變態反應性血管炎;維生素C缺乏可引起毛細血管基底膜破裂、毛細血管周膠原減少及內皮細胞連接處分開而致管壁通透性升高;過敏性紫癜時由於免疫複合物沉著於血管壁引起變態反應性血管炎。

2.血小板減少和功能障礙血小板的正常數量和質量是維持毛細血管通透性正常的重要因素,血小板減少到一定數量時即可發生漏出性出血,例如再生障礙性貧血、白血病、骨髓內廣泛性腫瘤轉移等均可使血小板生成減少;原發性血小板減少性紫癜、血栓性血小板減少性紫癜、DIC使血小板破壞或消耗過多;某些藥物在體內誘發抗原抗體複合物免疫反應所形成的免疫複合物吸附於血小板表面,使後者連同免疫複合物被巨噬細胞所吞噬;一些細菌的內毒素和外毒素也有破壞血小板的作用。

血小板的結構和功能缺陷也能引起漏出性出血,這類疾患很多是先天性的,如血小板功能不全(thrombasthenia,血小板細胞膜缺乏纖維蛋白受體)和血小板顆粒缺乏症(storage pool disease,一種或多種顆粒缺乏,ADP儲量因而不足;也可因後天性骨髓巨核細胞受損而發生)時,血小板粘集能力有缺陷;Bernard-Soulier綜合征(血小板細胞膜缺乏von Willebrand因子的受體)時,血小板不能粘附於膠原纖維,這都可有凝血障礙或出血傾向。

3.凝血因子缺乏 凝血因子Ⅷ(血友病A)、Ⅸ(血友病B)、von Willebrand因子(von Willebrand病)以及纖維蛋白原、凝血酶原、Ⅳ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ、Ⅺ等因子的先天性缺乏或肝實質疾患時凝血因子Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ合成減少,DIC時凝血因子消耗過多)等,均有出血傾向。

內出血

可發生於體內任何部位,血液積聚於體腔內者稱體腔積血,如腹腔積血、心包積血;體腔內可見血液或凝血塊。發生於組織內的出血,量大時形成血腫(hematoma),如腦血腫、皮下血腫等;量少時僅鏡下始能查覺,在組織內有多少不等的紅細胞或含鐵血黃素、橙色血晶(hematoidin)的存在。皮膚、粘膜、漿膜的少量出血在局部形成瘀點(petechia),較大的出血灶形成瘀斑(echymosis)。

外出血

鼻粘膜出血排出體外稱為鼻衄(nv);肺結核空洞或支氣管擴張出血經口排出到體外稱為咯血;消化性潰瘍或食管靜脈曲張出血經口排出到體外稱嘔血;結腸、胃出血經肛門排出稱便血;泌尿道出血經尿道排出稱尿血;微小的出血進入皮膚、黏膜、漿膜面形成較小的出血稱瘀點;而稍大的出血稱紫癜;直徑超過1-2cm的皮膚下出血稱瘀斑。這些局部出血灶的紅細胞被降解,由巨噬細胞吞噬,血紅蛋白呈紅--藍色,然後被酶解轉變為膽紅素呈藍綠色,最後變成棕黃色的含鐵血黃素,成為出血灶的特徵性顏色改變。在有廣泛性出血的患者,由於大量的紅細胞崩解,膽紅素釋出,有時發展為黃疸。

原因

1、局部因素:鼻腔和鼻竇的炎症、鼻中隔偏曲、外傷、腫瘤以及不良的挖鼻習慣等。其中鼻咽部腫瘤早期多表現為涕中帶血或者少量出血,容易被忽視。

2、全身因素:各種發熱性傳染病、內分泌失調、高血壓、心臟病、營養障礙、血液病肝腎慢性疾病以及化學藥物中毒等等。

人體具有止血功能,緩慢少量的出血,多可自行止血,主要由於局部受損血管發生反射性收縮,或血管受損處血小板凝集經凝血過程形成血凝塊,阻止繼續出血,局部組織或體腔內的血液,可通過吸收或機化消除,較大的血腫吸收不完全則可機化或纖維包裹。

出血對機體的影響取決於出血量、出血速度和出血部位。漏出性出血過程比較緩慢,出血量較少,不會引起嚴重後果。但如漏出性出血廣泛時,如肝硬變時因門靜脈高壓發生的廣泛性胃腸粘膜漏出性出血,可因一時的多量出血導致出血性休克。破裂性出血的出血過程迅速,如在短時間內喪失循環血量的20%~25%時,即可發生出血性休克。發生在重要器官的出血,即使出血量不多,亦可致命,如心臟破裂引起心包內出血,由於心包填塞,可導致急性心功能不全;腦出血,尤其是腦幹出血,可因重要神經中樞受壓致死。局部的出血,可導致相應的功能障礙,如腦內囊出血引起對側肢體偏癱,視網膜出血引起視力減退或失明。慢性出血可引起貧血。

一般的進行緩慢的破裂性出血,多可自行停止。其機制是局部受損的細動脈發生痙攣,小靜脈形成血栓,從而阻止血液繼續流失。流入體腔或組織內的血液,久后可被吸收、機化或包裹。

女性尿頻尿血可能是尿路感染引起的,對女生來說,尿道膀胱炎發生的比率比男生高得多,這個情況和生理結構先天的不公平,如果是統計上16歲到35歲的人口中,那麼女生的感染的機率是20%,而男生只有0.5%。

內出血

內出血一般不易發現,通過嘔血,便血等表現出來,一旦發現,應立即就醫。

外出血

外出血有三種。

毛細血管出血

毛細血管出血,顏色為紅色,從傷口滴出,一般可自行凝固,也可以貼創可貼。

靜脈出血

靜脈出血,顏色為暗紅色,血液從傷口湧出。對於小靜脈,可以貼創可貼。對於大靜脈,要緊急撥打120呼救,並在同時用手壓住或用繃帶,止血帶等物品壓住止血。

動脈出血

動脈出血,顏色為鮮紅色,血液從傷口一股股噴出,止血方法與大靜脈相同。

在用止血帶止血時,應縮短時間,並且每20~30分鐘鬆綁一會,讓少量血液流過,以防肢體壞死。

墮胎后出血的多少主要和患者的子宮收縮強弱、凝血功能好壞和選擇的人流方式有關。選擇的人流方式傷害比較小,自身素質比較好,人流后子宮收縮強、凝血功能好。就會出現流血很少的情況,或者是不流血。相反,流血量就會比較多了。一般來說,出血的時間都在3-10天左右,最長不會超過15天。