羅侯寺

羅侯寺

羅侯寺

羅侯寺

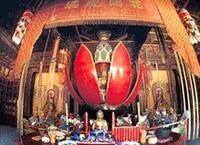

“千手觀音像”位於羅侯寺的主殿天王殿,安坐在金剛台蓮花寶座上,由俄羅斯珍貴椴木雕制。佛像高約6.6米,重達兩噸。觀音像全身貼金,閃閃發光,慈眉善目,胸前雙手合十。該像由美籍愛國華僑齊茂椿先生出資、浙江民間藝人陳偉陽等人歷時半年精雕而成。

羅侯寺創建於清康四十四年(1705年),至今只有兩百多年歷史,但它卻是藏漢文化交流、民族團結的見證。寺內殿宇莊嚴,花木茂盛,雖居鬧市之中,卻十分幽靜、整潔。

清朝初年,清政府在西藏、青海藏傳佛教上層喇嘛進京朝見皇帝的沿途,建立寺院,向蒙族、藏族表明,清政府充分尊重他們的宗教信仰習俗和保護藏傳佛教,籠絡人心,達到鞏固西北邊陲的目的。就是康熙四十四年(1705年)康熙皇帝救命興建的,康熙親書“慈雲西蔭”殿額賜寺。該寺現存康熙撰文的建廣仁寺碑石一通,反映了當時的歷史背景。建成后,西藏、蒙古、青海、甘肅等地區的活佛、喇嘛路過陝西時,均住寺瞻禮。

進入山門,只見大雄寶殿、藏經殿、法堂三重殿堂,兩側有配殿、廂房、跨院。殿堂畫棟雕梁,十分富麗。院內蒼松翠柏,花草蔥蘢,十分清幽宜人。全寺佔地面積約16畝,布局錯落有致,以玲戲精巧見長,是一座具有漢族地區寺院建築特色的喇嘛教寺廟。但寺內供奉的佛像、所藏經典、僧眾修持都依承藏傳佛教。

大雄寶殿正中供奉著3尊佛像,正中是寶相莊嚴、精美絕倫的鎏金銅綠救度母像,左側是木髻天母像,右側是木質巨光天母像,均為唐代文物。其他殿堂內還供奉有明代本質阿彌陀佛像,印度造釋邊牟尼像、西藏造鎏金銅佛像等。

羅侯寺藏經甚豐。有明正統五年(1440年)刊刻、清康熙四十五年(1706年)又續刻刊印的《大藏經》一部,這部藏經為梵笑本,紙質光潔、書體嚴整,卷首刻有精美的線刻佛畫。每十卷為一函,共677函,6770卷。每函又按千字文標明序列,用黃色包袱包裹,十分整齊。

羅侯寺

寺內還珍藏一部北京版的《藏文大藏經》,康熙三十九年所賜。共107包,為甘珠爾類(佛部),收入律、經、密咒三部分。有目錄(漢、藏、滿、蒙四種文字並列)、密部、大般若、二萬五千頌、萬八千頌、諸般若、寶釋部、華嚴部、諸品經、律部和八千頌等內容。該版藏經是清王室宮本,刻造、裝幀頗為精良,版型較一般藏文經大,每策扉畫均為手工繪製,筆觸細膩,大多出自藏、蒙族名僧中畫家手筆,極為珍貴。在講經堂前,有白色大理石蓮花缸一個,直徑1.4米,下有圓形石座,通高1.5米。缸身遍布蓮花繞枝圖案,十分精美,徑口刻有隸書銘文,是清乾隆時為西安崇聖寺所造,後來移到羅侯寺。

多少年來蒙族人朝聖,佛教徒喇嘛宗僧人進香,都以見佛為榮。為要見佛,就要到寺中禮拜佛像,隨著蓮花展開,阿彌陀佛隨之亮相,進香人便以為見到了真佛,把所有金錢敬獻於寺內,才滿意而去。其實這是一磨盤式建築,是開是合,由人操縱,並非神力。

羅侯寺

羅侯寺

五台山的寺廟共分為兩種,一種是青廟,一種是黃廟。青廟是和尚廟,黃廟是喇嘛廟。從前,又有十方廟和子孫廟之別,僧人同樣也分為十方僧和子孫僧。現今,五台山寺院已屬國家,已無十方廟和子孫廟之分,但仍有青廟和黃廟的區別。十方堂屬於黃廟,又稱“廣仁寺”,與羅侯寺僅一牆之隔,從前是羅侯寺的屬廟,創建於清道光年間,是青海藏族喇嘛印堂主化布施修建。取“仁愛慈善”“以廣流傳”的意思,寺院以“廣仁寺”為名。清代康熙年間,羅侯寺由青廟改為黃廟,常住著來五台山朝拜的藏族喇嘛,青海、甘肅等地的藏族佛教徒。當初建造廣仁寺的目的,是為了招待外來的喇嘛,接納十方僧人,故俗稱十方堂。

格桑熱傑法師說,自十方堂叫開后,很少有人再提廣仁寺了。解放前凡是在此寺羈旅者,每天由羅侯寺補助炒麵10兩(舊秤),死後由羅侯寺供給劈柴火葬。因此,十方堂所建的“普同塔”(禪林之語,藏亡僧之骨於一處,叫作普同塔)更有獨到之處。這座清代建築十方堂是五台山唯一的藏族喇嘛廟。門楣上懸有“十方堂”三字的匾額,除漢字外還有藏、蒙、滿三種文字。寺內三層大殿排在中軸上,兩側配以鐘鼓樓和樓房長廊,顯得莊嚴、齊整。殿建和殿堂設置有明顯的藏式風格。該寺佔地面積為3645平方米,計有房屋54間,殿宇11間。寺內第一座殿是天王殿,旁坐鐘鼓二樓。在天王殿頂正脊上裝飾有二鹿迎頭相對,中間立著一法輪,顯出不同於其它青廟天王殿的特色。法輪,寓意大法圓轉,萬世不息。兩側的護法神鹿,據說心地非常善良,寓意是讓佛教徒們像它們那樣與人為善。三寶殿居於寺中,在殿額上掛有“廣仁寺”三字的匾額。我們順著格桑熱傑法師的指點,望著大殿上的鏤空木雕匾額,其製作和雕刻的精美程度可贊一絕,從一個側面反映了歷史上漢藏僧人同在一起生活、共揚佛法的情景。

走進十方堂的文殊殿,又叫宗喀巴大師殿,面闊步三間,殿周四面出廊。殿前的抱廈和大殿之間空出較大的距離,與其它寺廟中抱廈緊挨殿前檐的形態不同,從側面看去,這種構築方式顯得美觀獨特。大殿和抱廈的立柱間,在檐台下部嵌石板,形成圍欄,石板壁上書有藏文和蒙文,大殿當心間前後檐下墊板上書有藏文,柱頭的罩板上也書有藏文。從殿內布置看,文殊殿內主供黃教祖師宗喀巴大銅像,且頭戴尖帽。兩壁有5寸高宗喀巴小銅像1000尊。後殿為文殊殿,供有200餘尊一尺左右高的文殊菩薩鎏金銅像,兩壁彩色玻璃經架內保存了明清藏經數千部卷,包括道光版藏文經《甘珠爾》和《丹珠爾》經108卷,西方文大藏經一部,清藏數千卷,明藏數千卷,《華嚴經》155卷,華嚴疏抄670卷。據史料稱,喇嘛教翻譯和整理的藏文大藏經,佛說的經律稱為《甘珠爾》,佛弟子及祖師的著作稱為《丹珠爾》。因此,十方堂存放的《甘珠爾》經最為珍貴,屬於國家一級文物。因為廣仁寺是喇嘛廟中主修密宗的寺廟,所以殿內還有許多銅鑄的牛頭佛、馬面佛、雙身佛(或叫歡喜佛、歡喜金剛)等。另外,在這三重院落的兩旁是二層樓房,為接待四方信徒之處所。所以,廣仁寺規模雖不大,布局卻很嚴謹,中軸線分明,左右配房對稱,充分體現了藏傳佛教寺廟的建築風格。

這座小小的十方堂,別看只有三層殿,但此寺所有佛像,儘是鎏金銅質,全是根據藏族黃經書中規定的形象而塑,屬尼泊爾風格造像。在“文革”期間,由於受到當地人民的保護,寺內建築和各類鎏金銅像完整無缺的保存下來。時至今日,人們拜謁十方堂,還能看到這樣一個情況:大門前掛有“十方堂”三字的匾額,同時題有藏、蒙、滿文字。莊嚴的釋迦牟尼像,飾以肩花的宗喀巴大師像,神態各異的文殊菩薩鎏金銅像和十八羅漢像,個個形象獨特,造形栩栩如生,形成了十方堂廟院珍藏文物的一大特色。

因為訪古,走遍了五台山大大小小的寺廟,在寺院里讀碑碣,在大殿中拜謁佛祖,參拜菩薩,伴著冬日的微風,伴著搖曳的風鈴,伴著陣陣的木魚聲,伴著僧人的誦經聲,我們行走在薄暮的青廟、黃廟中。我們看著這些氣勢磅礴的寺廟,討論那式樣做法的特別用處,塑像神氣,香客們的願望……對佛教中的僧人和喇嘛,我一向懷有崇仰的心情,是起源於我深切的知道,他們原來是人世間最有情的人,而他們物外的心情,是由於在人世的濤浪中醒悟到情的苦難,情的酸楚,情的無知,情的怨憎,以及情所帶給人無邊的惱恨與不可解,於是他們避居到遠遠離開人情的深山海湄修行,成為心體兩忘的隱遁者。同時,也成為佛教文化的傳承者和寺廟古剎的保護者。

羅侯寺

羅侯寺

十方堂又稱廣仁寺,有三進殿宇。殿堂設置有明顯的藏式風格。寺內第一座殿是天王殿,旁有鐘鼓二樓。中間一座殿是宗喀巴大師殿,殿內主供黃教祖師宗喀巴大銅像。第三層殿

樂途遊民部落五周年2007西藏聖地婚禮航空旅行白皮書黃金周出遊全攻略面闊5間,檐額上掛一塊書有藏文的木匾,意為彌勒殿,殿內供彌勒菩薩等銅像數尊,兩壁的經架上置道光版藏文《甘珠爾》經。

羅侯寺

羅侯寺

| 佛教寺院 | 古代建築 | 少林寺 |

| 慈雲庵 | 廣濟寺 | 白馬寺 |

1.http://huaib.com/siyuan/

2.http://www.fjsy.net/Default.aspx