共找到37條詞條名為夜的結果 展開

- 滿江演唱歌曲

- 中國漢字

- 米開朗基羅創作的雕塑作品

- 劉歡演唱歌曲

- 漫畫《海賊王》中的名刀

- 葉賽寧所作詩歌

- 90后導演周豪導演的同志電影

- 唐代杜甫詩作

- 張藝興演唱歌曲

- 阿杜演唱歌曲

- 林子祥演唱歌曲

- 埃利·維賽爾著自傳體小說

- 自然現象

- 名畫《夜》,朱宣咸1959年作品

- 印度詩歌

- 阿朵演唱歌曲

- 陳一玲演唱歌曲

- 意法1961年米開朗基羅·安東尼奧尼執導電影

- 李景芳演唱歌曲

- flash小遊戲

- 偽戀中人物

- 理想後花園演唱歌曲

- 網路遊戲使命召喚OL人物

- 巴西詩人梅雷萊斯的詩歌

- 杜甫五言律詩

- 俄國畫家希施金創作油畫

- 上海文化出版社出版圖書

- 艾興多爾夫所作詩歌

- 牛奶咖啡演唱歌曲

- 蔡方萌演唱單曲

- 王昱詩歌作品

- 王晰演唱歌曲

- 宗白華創作新詩

- 譚劍飛創作的詩歌

- 家居品牌

- 禾信公司發行藏族歌曲合輯

- 姜昕演唱歌曲

夜

葉賽寧所作詩歌

《夜》是葉賽寧《外國詩兩首》中的一首詩歌,這首小詩著力展示夜的靜謐、美麗,傳達出詩人對大自然的熱愛和他安適、寧靜的心境。

夜

——葉賽寧

河水悄悄流入夢鄉,

幽暗的松林失去喧響。

夜鶯的歌聲沉寂了,

長腳秧雞不再歡嚷。

夜來臨。四下一片靜,

只聽得溪水輕輕地歌唱。

明月撒下它的光輝,

給周圍的一切披上銀裝。

大河銀星萬點,

小溪銀波微漾。

浸水的原野上的青草,

也閃著銀色光芒。

夜來臨,四下一片寂靜,

大自然沉浸在夢鄉。

明月撒下它的光輝,

給周圍的一切披上銀裝。

夜

葉賽寧

疲倦的白晝垂向黑夜,

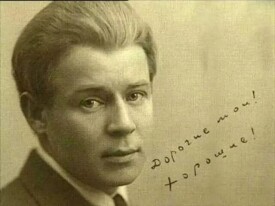

葉賽寧個人照片

夕陽西下,而月亮

沉思地在蒼空浮行。

岑寂的山谷在聆聽

平靜的小溪的潺鳴。

幽黯的樹林彎著身子,

在夜鶯的歌聲中微睡。

河水側耳傾聽嚦嚦鶯啼,

親熱地同沙岸叨叨絮談。

而在河面上,輕輕地漾起

蘆葦快樂的簌簌的聲響。

這首小詩著力展示夜的靜謐、美麗,傳達出詩人對大自然的熱愛和他安適、寧靜的心境。

詩中的夜景靜謐、美麗。

第一節用白天的喧鬧反襯了夜的靜謐;第二節用溪水輕輕的歌唱寫夜的寧靜,用明月的銀輝寫夜的美好;第三節描寫月光下大自然的美麗;第四節總寫夜晚的寂靜和月色的美麗。

詩的最後一節與第二節構成反覆吟唱。這些詩句並不是簡單的重複,而是以反覆的吟詠營造一種節奏美和旋律美,深化夜的靜謐,令人更深切地感受到詩人情感的波盪與律動。

詩人葉賽寧是大自然的歌手,他從自然中汲取靈感,又把自己融入自然。純然繪景中,滲透著生命的底蘊,傳達出詩人對大自然的熱愛和他安適、寧靜的心境。

詩的第一節描寫雖不言靜而靜自現。這裡既有聽覺,又有視覺,也有與白日的聯想和對比。第二節接著寫在夜的寂靜之中,潺潺的溪水在輕輕地歌唱,這是以動寫靜、以動襯靜而更顯其靜。

詩人所描寫的夜景,是多麼靜謐,又是多麼美麗,像優美的圖畫,像輕柔的音樂,像迷人的夢境,讓人沉浸其中而產生無限的遐想。作者是大自然的歌手,他從自然中汲取靈感,又把自己融入自然。全詩雖是純然寫景,卻滲透著詩人對自然的心靈感應,滲透著生命的底蘊。

葉賽寧

詩的第一節描寫夜的靜謐。隨著夜的降臨,自然萬物都歸於沉寂:平靜的河水彷彿悄悄進入夢鄉,松林不再喧響,夜鶯停止歌唱,秧雞也不再喧嚷。

第二節寫在夜的寂靜之中,潺潺的溪水在輕輕地歌唱,這是以動襯靜而更顯其靜。然後由聽覺轉入視覺,引入月光的意象描寫夜的美麗:明月的銀輝靜靜地灑落大地,周圍的一切都沐浴在月色之中。

第三節進一步描寫月光下大自然的美麗:大河,小溪,浸水的原野上的青草。都在月光下熠熠生輝。

第四節又回到夜的靜謐,並再次寫到美麗的月色,這是以反覆的吟詠造成詩的節奏美和旋律美,深化夜的靜謐、美麗的氛圍。