新生活運動

新生活運動

新生活運動,簡稱新運,指1934年至1949年在中華民國政府第二首都南昌推出的國民教育運動,橫跨抗日戰爭。

新運以禮義廉恥重要思想為主,使人民改頭換面,具備國民道德和國民知識。新運最後因中華民國政府於1949年國共內戰失利而最終暫停辦理,無疾而終。1960年後,新運在台灣得到延續的推廣,被稱為中華文化復興運動。

1934年2月,蔣介石在南昌發起社會風氣革新運動。運動宣傳以“禮義廉恥”“生活軍事化”等為口號,從改造國民日常生活入手,以整齊、清潔、簡單、樸素等為標準,以圖革除陋習,提高國民素質。從改良生活來看,運動具有一定的積極意義。但在思想層面上,它糅合了中國傳統禮教等級思想、國家主義、歐洲法西斯主義、日本軍國主義以至基督教價值觀元素,以藉此維護國民黨統治。因而招致不少質疑,未能達到預期效果。抗戰勝利后,該運動逐漸停止。

新生活運動

新生活須知

所謂“藝術化”,就是以“藝術”為“全體民眾生活之準繩”,告別“非人生活”,力行“持躬待人”並以傳統之提倡“禮、樂、射、御、書、數”六藝為榜樣,以藝術陶養國民,以達“整齊完善,利用厚生之宏效”。

所謂“生產化”,則旨在“勤以開源,儉以節流,知奢侈不遜之非禮,不勞而獲之可恥”,從而“救中國之貧困,弭中國之亂源”。

而“軍事化”在《新生活綱要》中列於最末,但卻是“新生活”的核心所在。在《新生活運動之要義》中蔣介石即有這樣的陳述:我現在所提倡的新生活運動是什麼?簡單的講,就是使全國國民的生活能夠徹底軍事化!……

勇敢迅速,刻苦耐勞……能隨時為國犧牲!……養成這種臨時可以與敵人拚命為國犧牲的國民,就要使全國國民的生活軍事化。所謂軍事化,就是要整齊、清潔、簡單、樸素,也必須如此,才能合乎禮義廉恥,適於現代生存,配做一個現代的國民!

新生活運動在重慶的宣傳海報

1936年,蔣介石又在演說《新生活運動第二期目的和工作要旨》中將“軍事化”等同“現代化”:所謂‘現代化’者,就是要‘科學化’‘組織化’和‘紀律化’,概括的說,就是‘軍事化’……

由此可知我們的生活要‘科學化’‘軍事化’的意思,就是要徹底剷除過去一切虛偽自私含糊,因循苟且等一切不適合現代的積習,實實在在力行‘整齊清潔簡單樸素迅速確實’的新生活。

總括而言,蔣介石的想法是從人民的基本生活開始,改善其習慣與素質來達致所謂“救國”“復興民族”的目標。

縱使新生活運動未能達致預期效果,也招致社會上不少質疑,

但總的來說,新生活運動提倡改良生活,某程度上仍具積極意義。徐中約認為,這種提倡至少能達致心理上的積極作用,使國民在面對日本的威脅下,存有有所作為之感。

“新生活運動”這個名詞,最早見於1934年2月17日,蔣介石在南昌於調查設計會所作的演說《新生活運動發凡》。

演說中,蔣介石指出:所謂革命者,即依據一種進步的新思想(主義),以人力徹底改進各個人以至整個國家之生活形態之謂。簡言之,革命即生活形態之改進也。吾國革命之所以迄今尚未成功,即在於全國國民之生活形態始終無所改進。

他提出的“新生活”是“先求全國國民於食衣住行四項實際的基本生活能澈底改進之一種社會教育的運動”,是使國民革命得以成功,中華民族得以復興的手段。兩日後,即(1934年)2月19日,蔣在南昌行營擴大總理紀念周以《新生活運動之要義》作演說,一般視之為新生活運動的正式開始。

其實,與新生活運動有關的準備,尤其在思想方面,早已有跡可尋。1932年4月,蔣介石對中央政治學校學生所作的演說《人格與革命》中,即提出除了“親愛精誠”四字以外,尚要加上“禮義廉恥”方能“挽救墮落的民德和人心”、“改造革命的環境”、“確定我們革命的基礎”。因為在蔣介石的眼中,當時的中國人實在是沒有禮義,不知廉恥,自私自利,所以才會面對亡國亡種的危機。他又發表《復興民族之根本要務——教養衛之要義》,著重說明教育人民明乎“禮義廉恥”的重要性,蔣謂唯有教育和“禮義廉恥”,“纔是復興的唯一工具”,又從古人所謂“禮義廉恥,國之四維;四維不張,國乃滅亡”引申出“四維既張,國乃復興”的結論,進一步打穩“禮義廉恥”作為日後新生活運動的指導思想的根基。

蔣介石、宋美齡帶頭吃素倡導新生活運動

新生活運動以“禮義廉恥”為重要思想,這是蔣介石對挽救中國危亡的一貫看法。他強調這是和孫中山思想一脈相承。可以說,國民黨奉為圭臬的《三民主義》是新生活運動的合法性來源與理論權威。孫中山在《三民主義》里提出恢復中國民族地位的方法之一,乃系恢復固有的道德。他認為中國人在接受新文化的同時,萬不能將舊文化中的精華——例如固有的“忠孝仁愛信義和平”(即後來蔣介石口中之“八德”)等舊道德——視為糟粕一併放棄,必須予以保存且發揚光大,方能使民族地位得以恢復,因為這些正是中國比外國優越之處。

蔣介石在南昌發起新運

宋美齡大力宣揚婦女為改造家庭生活的原動力,她向全國女性呼籲:“知識較高的婦女,應當去指導她們的鄰舍,如何管教兒女,如何處理家務,並教導四周的婦女讀書識字。”但她也承認:“中國的婦女,非但多數沒有受教育的機會,而且大半還仍過著數百年前的陳舊生活。”

新生活運動促進總會

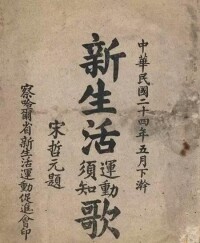

歌曲是新生活運動的社會教育方式之一。新生活歌曲主要有:《新生活》《好國民》《國民道德》《有禮貌》《扶老助弱》《勇於認過》、《敬尊長》《明是非辯曲直》《愛弟妹》《意志要堅定》《見義勇為》、《遵守秩序》《純潔的心》《自省歌》《愛惜公物》《公共衛生》《整容儀》《衣服要樸素》《成功告訴我》《節儉》《身體常運動》《吃飯時的禮貌》《節飲食》《室內的衛生》《正當的娛樂》《用國貨》《實行新生活》《新生活運動歌》《新生活須知歌》《青年服務團團歌》等。

新運總會於1935年3月發出三份對如何實行“三化”作了極詳盡規定的文件。文件條目分明,內容瑣碎,對人民生活方式規定嚴格,如生活藝術化的“有暇時常至野外旅行”;生活生產化的“年未滿六十歲者,不得設宴祝壽”;生活軍事化的“提倡冷水洗浴”。

除了由個人生活做起,新運促進會也舉辦各種活動。參考各省市的工作概況,戰前的新運工作大都提倡清潔和守規矩。“規矩”方面有守時運動、節約運動、升降旗禮等;“清潔”則有夏令衛生運動、清除垃圾和污水、滅蠅競賽等。亦有針對愚民陋習、不良風氣的活動,如識字運動、禁煙消毒(即禁毒)運動等。由於新生活運動力圖直接干涉物質生活與經濟,有學者如James Thomson將新生活運動譏為“建基於牙刷、老鼠夾與蒼蠅拍的民族復興運動”。

抗戰開始后,“新生活運動”演變為戰地服務、傷兵慰問、難民救濟、保育童嬰、空襲救難、徵募物品和捐款等等與戰時支援有關的活動。雷厲風行推動的“新生活運動”,經過3年多的時間已呈後力不繼之勢。

思想方面,抗戰前以“四維”規範人民的日常生活,戰時則強調紀律、節約和犧牲精神,要求人民時時刻刻不忘抗敵。蔣介石曾將“禮義廉恥”口號釋為“犧牲自己的全部利益,全心全意奉獻給國家”,此外,也將“‘禮’是規規矩矩的態度。‘義’是正正噹噹的行為。‘廉’是清清白白的辨別。‘恥’是切切實實的覺悟”,在1939年新運五周年時,修訂成“嚴嚴整整的紀律”、“慷慷慨慨的犧牲”、“實實在在的節約”、“轟轟烈烈的奮鬥”,這都是為了鼓勵軍民奮力抗戰的需要。

此外,新生活運動促進總會在抗戰時遷到漢口,到後來遷至重慶,工作已由原本著重道德生活教化,轉為一個“無所不包、無所不是”的運動。隨著抗戰的需要,節約獻金、空襲救濟、搶救難童、成立傷兵之友社,以及在重慶成立陪都新運模範區等,都成了新運的工作範圍。雖然新生活運動的成效於戰前一直不如理想,但新運組織的網路和動員能力,卻為戰時的服務提供了方便,對抗戰起了正面作用。

抗戰勝利后不久,國民黨軍向解放區和共產黨軍隊發動進攻,解放戰爭爆發。

隨著國民政府節節敗退,實在無餘力兼顧新運。因此新運總會面臨經濟困難,致使蔣介石於1949年新運十五周年前夕,悄悄指示總幹事黃仁霖“暫停辦理”,後來更銷聲匿跡,再沒有恢復,歷時15年的新生活運動無疾而終。

1960年代,內戰國軍敗退台灣省,繼續推出的中華文化復興運動被認為是新運的延續。

唐德剛在《通鑒與我》一文中,曾回憶當年他在新生活運動時期的一些趣事。

新運部分禮儀內容

一向同情宋家姊妹的美國作家項美麗說,“新生活運動”後來變成了全國性的一場不大不小的笑話。

中國近代外交家顧維鈞的第三任妻子黃蕙蘭在其回憶錄中說,中國駐外人員常有外遇而導致婚變,故在抗戰前外交界即戲稱新生活運動(New Life Movement)為“新妻子運動”(New Wife Movement)。

馮玉祥將軍批評說說:“這十幾年來,年年到了新生活紀念日都要開會的,有好多次找我去講話。其實,新生活是說著騙人的,比如新生活不準打牌,但只有聽見說蔣介石來了,才把麻將牌收到抽屜里,表示出一種很守規矩的樣子;聽見說蔣介石走了,馬上就打起麻將來,24圈衛生麻將的、推牌九的、押寶的也都是這個樣子。

又如新生活不準大吃大喝,普通人吃一桌飯只花8塊錢,蔣介石左右的大官吃一桌飯約60元,總是燕窩席、魚翅席。不但大官是這樣奢侈,大官的女人、奴才也是這樣。……要是這些違反所謂新生活的故事,若是發生在離蔣介石遠的小官身上,蔣介石也可以裝不知道,而這些事都是發生在離蔣介石很近的文武大官身上,這還能裝不知道嗎?”

馮玉祥又說:“……那些書的名字,什麼新生活與軍事、新生活與政治、新生活與這個與那個,幾十個名堂,事實證明是什麼?”

宋美齡把推廣“新生活運動”當作其政治事業來看待,試圖使國人在生活習慣和精神上“脫胎換骨”,不要讓西方人“看不起我們”,並藉此讓國人知道蔣夫人關心大家,其出發點不能說不正確,其用意不可謂不好,但是,這場運動的背景是數千年來根深蒂固的生活習慣和貧窮的廣土眾民,再加上內戰和侵華,宋美齡領導的這場運動就像許多運動一樣,很快地走進歷史而成為明日黃花。

運動本身“形、神分裂”

新運中的婚姻自由

正因為存在這種“形、神分裂”,同在竭力推動“新生活”的賀衷寒和張學良,對“新生活”的理解,卻出現了截然相反水火不容的奇觀。賀衷寒說:“新生活運動的唯一目的,就是要把‘五四’的新文化運動的破壞運動,改變成一個建設運動。‘五四’是把中國固有的精化完全不要,今天的新生活運動,是把中國固有的精華加以發揚”;張學良卻大唱反調:“外人不但在物質文明上勝過了我們,即在精神文明上也勝過我們。所有仍在崇信本國精神文明,以為在今日推行新生活運動無其必要的國人,我以為應當趕快覺醒了。”

可想而知:這種“形、神”分裂,一方面不免將許多想要尊孔復古的人物和勢力吸引進來,另一方面又不免將許多抵觸“中國傳統文化”的知識分子排斥出去(譬如胡適),“新生活”當日被知識界扣上一頂“尊孔復古”的帽子,並非無因。

國民黨幾乎完全沒有深入到縣及縣以下社會中去,自然無法推動“新生活”

蔣氏夫婦本人雖然可以身體力行過標準的“新生活”,以為國人之楷模,但不公正的社會遊戲規則未變,楷模的力量其實也很有限。國民黨名義上號稱“一黨訓政”,但“黨”實際上既無力“訓”民眾,也無力“訓”政府。如高華所言:“國民黨只是在中央一級實行‘以黨統政’,省以下則實行黨政的完全分開,在省以下的基層,其黨務機構形同虛設。”

大陸時期的國民黨,正所謂多難,抗日以及內戰,其組織影響幾乎無法深入到縣及縣以下社會中去,黨既不領導政府,也不領導軍隊,甚至連基層的“地方自治”,也幾乎見不到黨的影子。“號稱數百萬黨員,……大多數因軍餉的缺乏而無法執行命令”,據1942年的統計數據,70%的區分部連定期開會都做不到。國民黨在基層的黨力如此脆弱,蔣氏也就只好寄望於社會的自覺了。但如前所言,“戰亂社會下”,社會是很難“新生活”自覺的。