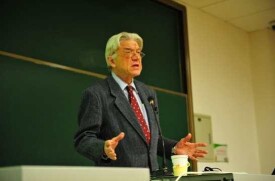

沃爾夫岡·顧彬

德國著名漢學家

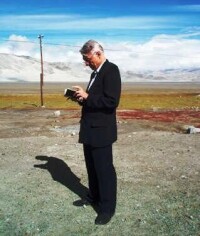

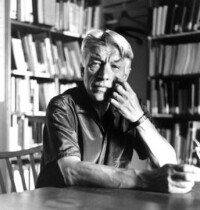

沃爾夫岡·顧彬(Wolfgang Kubin),中文名顧彬,1945年生於德國下薩克森州策勒市。著名漢學家,翻譯家,作家。波恩大學漢學系教授,德國翻譯家協會及德國作家協會成員,中國海洋大學外國語學院德語系系主任。以中國古典文學、中國現當代文學和中國思想史為主要研究領域。

1989年起他主編介紹亞洲文化的雜誌《東方向》及介紹中國人文科學的雜誌《袖珍漢學》。他是德國最著名的漢學家之一,以中國古典文學、中國現當代文學和中國思想史為主要研究領域。主要作品和譯著有《中國詩歌史》《二十世紀中國文學史》《魯迅選集》六卷本等。他同時也是一位詩人。獲得了2007年中國獎金最髙的詩歌獎。

顧彬

1974年至1975年北京語言學院(今北京語言大學)進修漢語。1977年至1985年間任柏林自由大學東亞學系講師,教授中國二十世紀文學及藝術。1981年在柏林自由大學獲得漢學教授資格,其教授資格論文題目為《空山——中國文人的自然觀》 。

1985年起任教於波恩大學東方語言學院中文系,其間升為該學院主任教授;1995年任波恩大學漢學系主任教授。

現任重慶三峽學院文學與新聞學院客座教授。

2012年3月15日正式受聘於汕頭大學,現任汕頭大學文學院講座教授。

2012年12月15日,中國海洋大學外國語學院德語系成立,顧彬擔任中國海洋大學外國語學院德語系第一任系主任。

顧彬以德文、英文、中文出版專著、譯著和編著達50多部,如《中國文學中自然觀的演

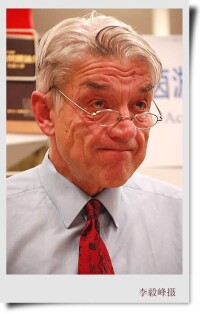

顧彬

20世紀九十年代起,顧彬在中國文學的翻譯方面成績斐然,已出版的著作主要有:

北島《太陽城札記》 (慕尼黑.Hanser.1991)

楊煉《面具和鱷魚》 (柏林.Aufbau.1994)

楊煉《大海停止之處》 (斯圖加特.EditionSolitude.1996)

《魯迅選集》六卷本(蘇黎世.Union.1994)

張棗《春秋來信》 (艾辛根,HeiderhoffVerlag,1999)

顧彬

翟永明《咖啡館之歌》 (波恩.WeidleVerlag.2004)

作為作家的顧彬,也出版了自己的一些文學作品:

詩集:《新離騷》 (波恩.2000)、《愚人塔》 (波恩.2002)和 《影舞者》(波恩.2004);

散文集:《黑色的故事》 (維也納.2005)。

2013年,德意志語言和文學科學院將當年的約翰·海因里希·沃斯獎授予了“在翻譯領域做出傑出成就的”波恩大學教授、漢學家、詩人、翻譯家顧彬。該獎項是在德國最高榮譽的翻譯大獎,獎金為15000歐元。授獎儀式於2013年5月18日在愛沙尼亞塔爾圖舉辦。

我們跟顧彬都在波恩,對他還是有些了解。他這個人是很有意思的,我們笑傳他是早晨五點起來讀《論語》的那種人。他愛的是中國的古代,相對現代中國,他更會懷古。(艾柯《德國之聲》記者)

顧彬與我已是有二十年交情的老朋友了。信不信由你,他最初著迷於中國文化文學是因為讀了一首李白的詩,讀了那首“故人西辭黃鶴樓,煙花三月下揚州,孤帆遠影碧空盡,唯見長江天際流”。(楊武能著名德文翻譯家和日耳曼學者)

“德國之聲”訪談

2006年11月, 顧彬在接受德國權威媒體“德國之聲”訪問時,對中國當代文學談了

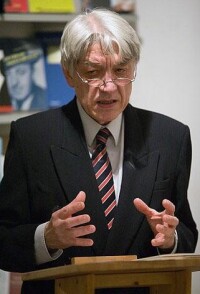

顧彬

德國只我研究中國文學

“四十年來,我把自己全部的愛奉獻給了中國文學。”顧彬在《二十世紀中國文學史》 序言中動情地說。這個曾經僅僅在圈內享有盛譽的德國漢學家,因為被媒體放大的“中國當代文學是垃圾”一說,而為公眾所知,甚至一度成為一個文化娛樂的標籤。但這個嚴謹的德國人自1967年首次接觸李白詩歌以來便迷上了中國文學,而“中國詩歌一直為我所愛”。所以無論在公開言論還是學術專著中,都對中國詩歌褒揚有加,“我鍾愛它(中國詩歌)不僅是在漫長的中國文學史之中,而且也遠遠超越了中國文化的界限。在第一位德國詩人出現之前,中國的詩人們已經進行了2000多年的詩歌創作,只在若干世紀之後,一位德國詩人才終於能夠與一位中國詩人相提並論。”顧彬在序言中說。1974年顧彬第一次來到中國,那時根本不知道中國文學,“連魯迅是誰都不知道,直到我學習中文後,才開始對中國文學有所了解。如果我放棄了,在德國也就沒有第二個人研究中國文學了”。顧彬自豪地說。

我學會了中國人的圓滑

沃爾夫岡·顧彬

看金庸一部等於看了全部

金庸作品的現代性不足

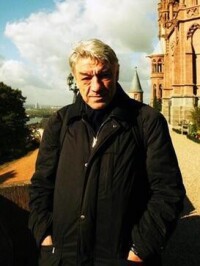

沃爾夫岡·顧彬

現代文學應當是分析社會問題的,而傳統文學是作為政治工具存在的。以金庸為例,他並不是現代性的作家,因為他太中國、太國粹了。在德國,成功的作品不一定是語言很優美的,也沒有什麼故事情節,並且善與惡不會分得太清。但是金庸的小說有故事性,跟中國的明清小說關係很密切,他主張傳統道德,善惡觀念分明。金庸在中國受讀者歡迎的原因是他的小說代表了中國的傳統精神,為中國所需要,並製造了一種中國或許有一天會成為世界上最重要民族最優秀文化的美好願望,他的作品令讀者們感到充滿自信。

金庸的作品在德國沒有德文譯本,在西方國家的讀者也不多,原因是他的作品太注重娛樂讀者,故事性太強,造成了現代性不足的問題。德國真正的現當代作家不會講真正的故事,即不會有情節、主人公和內容,最重要的是語言;作家們通過語言創造自己的世界和主人公。

好的文學不一定是誰都想看

沃爾夫岡·顧彬

什麼稱之為好的文學呢?德國評論家會把好的文學作品分為三種:雅文學、上層俗文學和下層俗文學。英語國家的觀點則是分為兩種:雅文學和俗文學,但兩者的界限並不十分清晰。在德國雅文學和俗文學分得很清,很多人不喜歡看雅文學而喜歡讀俗文學。在德語國家,金庸的作品是屬於俗文學的。

中國當代文學的危機不僅是語言的問題,講故事的問題,同時也是道德宣揚的問題。在現在的德語國家,由於傳統道德的日漸消失,很多作家已不想通過寫作來宣揚道德層面的理念。而金庸代表的是傳統道德,主張的是在中國獲得廣泛認同的觀點,例如正義、榮譽、真理、善惡的爭鬥,但這些道德並不一定為西方國家的讀者所接受。金庸的小說情節的設置都有雷同之處,看一部小說就等同於看過他的所有作品。

“美女作家”用身體寫作吸引讀者

沃爾夫岡·顧彬

群眾文化和中國當代文學的危機。群眾文化的迅速崛起是中國現代化進程的一個重要標誌。它通過影視圖像、商業廣告、消費娛樂方式以及暢銷書等傳達給讀者,是媒體的一個產物。金庸的成功得益於媒體的大力推動,金庸熱也是群眾文化的一部分。儘管他如此成功,但並不代表他就是一個好作家,確切來說他絕對不是一位現代作家。

可以從金庸現象來反思中國當代文學的問題:1、美學的精疲力竭。到1972年後,金庸只是修訂和改寫了自己以前的一部分著作,基本沒有新的作品問世。很多中國作家也面臨同樣的問題,這一問題不僅在中國發生,在其他國家也有很多同樣的情形。2、大部頭的問題。金庸的作品無論在德國還是中國都可以被稱為“磚頭”。出於銷量的考慮,出版商知道成功的小說必須是厚重而且吸引眼球的,他們也懂得如何引導雅文學和俗文學的不同讀者去購買這類型的書。大部頭的暢銷並不意味著它本身寫作的成功,而是由於出版商成功的銷售策略。3、為賺錢而寫,為賣作品而寫。

“緊隨你自己!”

——卡爾雅斯貝爾斯對中國可能具有的意義

德國波恩大學漢學系主任顧彬(W kubin)

沃爾夫岡·顧彬

20世紀顯現出兩種極端的發展:其一是過度的個人主義,其二是過度的集體主義。這兩者同樣都需要批判。后一種傾向長期以來就有批評家予以抨擊,而前一種傾向到目前為止也只有神學家和哲學家作為問題提了出來。愈來愈多地由金錢來支配的東方和西方社會的發展,全力促成了個人主義的泛濫。他們認為這一切皆是由於自我權力的完善而得以成就的,並使之根本成為可能。這是一種認為不需要他者的個人主義。不過並沒有誰獨自生活在一個孤島上。雅斯貝爾斯說“如果我只是我自己的話,那麼我必然會變成荒蕪。”或者,“我相信,我之所以會真正成為我自己,並不只是藉助於我自身促成的。”正是雅斯貝爾斯“統攝”(我們每一個人都為某種東西所統攝著)這一思想,使得他有關交流的理論成為人類存在的基礎,也從而使得中國與歐洲的相遇如此碩果累累。