湯川秀樹

日本物理學家

湯川秀樹(1907~1981),日本物理學家,畢業於京都大學和大阪大學,歷任京都帝國大學、東京帝國大學教授。

1948年赴美國任哥倫比亞大學教授,1949年諾貝爾物理學獎授予湯川秀樹,以表彰他在核力的理論基礎上預言了介子的存在。1955年回國。他從電磁理論得到啟發,於1935年提出了關於核子力的“介子理論”。他也是第一個獲得諾貝爾獎的日本人。

1981年9月8日湯川秀樹逝世。

湯川秀樹

1913年入小學,成績優良。

1929年畢業於京都大學物理系。

1932年任京都大學講師。

1933~1939年在大阪大學任教,研究原子核和量子場論。期間提出介子論,並據此獲得諾貝爾獎。

1938年獲大阪帝國大學博士學位。

1939年回京都大學任物理學教授,直到1970年。

1943~1945年兼任東京大學教授。他從1946年起主編英文雜誌《理論物理學進展》,向國外介紹日本理論物理學的研究成果。

1948年受聘為美國普林斯頓高級研究院客座教授。

1949年由於其核力理論榮獲諾貝爾物理學獎。

1949~1951年任哥倫比亞大學教授。

1953~1970年任京都大學基礎物理學研究所第一任所長。

1957年參加世界和平運動大會,呼籲和平利用原子能。

1975年以後長期患病。

1981年9月8日在京都逝世。

湯川秀樹

1932年因入贅湯川家改姓湯川,並來到大阪,擔任帝國大學的講師,同時,繼續從事原子核結構的研究。他廢寢忘食地思索,患了輕微的失眠症,白天頭腦總是模模糊糊的,一到晚上又難以入眠,而且頭腦越來越清醒。他躺在床上看著天花板,對原子核結構的五花八門的想法便都浮現在腦海里。可是第二天,腦子昏昏沉沉,又什麼都忘得一乾二淨了。怎麼辦呢?湯川秀樹索性在枕頭旁邊準備好筆和本子,待思想的火花一出現,馬上抓住記下來。說也奇怪,他晚上以為想得很妙、很有價值,第二天一看筆記,卻毫無價值。經過無數次的失敗、艱辛的探求,他終於在1934年10月,發現了基本粒子的一個嶄新的天地——介子家庭,為量子物理學的發展作出了卓越的貢獻。

湯川秀樹是一位沒有到過歐美留學,而是在日本國土生土長起來的理論物理學家。湯川秀樹自謙地說:“我不是非凡的人,而是在深山叢林中尋找道路的人。”但是,他的成功告訴人們:在落後的條件下,勤奮探求,勇往直前,同樣可以到達光輝的頂點。他的成功,他的榮譽,成為激勵日本人民在戰後廢墟上進行建設的精神力量。

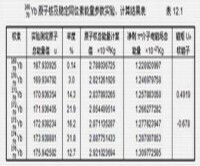

π介子圖

湯川秀樹

他預言,作為核力及β衰變的媒介存在有新粒子即介子,還提出了核力場的方程和核力的勢,即湯川勢的表達式。按照這一理論,質子和中子通過介子可以帶正、負電荷或者是中性的,一個介子可以轉化為一個電子和不帶電的輕子(即中微子)。交換介子而互相轉化,核力是一種交換介子的相互作用。1937年C.D.安德森等在宇宙線中發現新的帶電粒子(后被認定為μ子)之後,經C.F.鮑威爾等人的研究,於1947年在宇宙射線中發現了另一種粒子,認定是湯川秀樹所預言的介子,被命名為π介子。

湯川秀樹和坂田昌一等人在1937年展開了介子場理論的研究。1947年提出了非定域場理論,試圖解決場的發散問題。在1953年9月在京都召開的國際理論物理學會上,湯川秀樹發表了非定域場的統一理論。

湯川喜歡沉思,不好交際,但思想上勇於探索,敢於提出創見。他的預言,正如狄拉克正電子預言一樣,顯示了理論的巨大威力。湯川理論推動了介子物理學的發展。他的成就促成了日本物理學的發展。例如他1942年“論場論的基礎”一文啟發了朝永振一郎提出重正化理論。他領導的研究所成了生物物理學和宇宙學等新學科的中心。他還積極參加了反對核武器的世界和平運動。

1949年諾貝爾物理學獎授予湯川秀樹,以表彰他在核力的理論基礎上預言了介子的存在。他是第一個獲得諾貝爾獎的日本人。

與胡蘭成的交往:中國作家、書法家、文學批評家、政論家胡蘭成居日本三十年,與湯川秀樹是學問上的知己,胡有相關著作《自然學》,專為他和數學家岡潔而寫。兩人與1970年相識,其後往來密切。

表現形式

湯川秀樹

在我自己的物理學領域中,當某人發現了某種新的自然現象或某種新的事實時,或是當某人發現了一條新的原理、一條新的自然定律時,創造力就是起了重要作用的;多虧這些發現,我們對於自然現象的理解或認識才能得到一個很大的發躍。被納入自然定律中的那種我們對大自然的理解發展成一個包括了這些定律的理論體系,結果就可以把一個較大範圍內的事實理解成一個整體。

潛在能力

在很多情況下,創造力是按它的結果來判斷的。

例如,愛因斯坦發現了相對原理。連那些根本不知道什麼是相對原理的人們也相信愛因斯坦是一位了不起的天才,而且相信這兒發生的是一種創造轎車的了不起的表現。

當人們從愛因斯坦的傳記中讀到他年輕時並沒有顯示出特殊的才華時,或者當讀到他某門功課考不及格時,人們對於他的驚嘆更是有增無減。假如愛因斯坦當時在班上總是首屈一指的,人們的印象就不會那麼深刻。想到後來做出偉大發現的人至少有過一次考試不及格。這常常會使人們對自己非常得意。但是,假如他沒有做出偉大發現,假如他沒有成為一個著名的科學家,那麼最後的評語就會是,他從學生時代起就沒什麼出息。

以成敗論英雄也許是非常自然的,但是這卻無助於闡明創造力的本質。人們倒是應當考慮,為什麼會有這樣一種創造力的表現,創造力表現出來之前的事態如何,以及在此以前創造力一直隱藏在什麼地方

創造力不是一種天外飛來的東西。遺傳、環境等等無疑都會起到它們的作用,但是,不管人們多麼想顯示創造力,最重要的問題卻是這種顯示創造力的可能性始終是存在的,某種隱藏著的東西,潛伏著的東西,將會顯露出來,表現出來。

因此,我覺得,創造力的問題最終可以歸結為創造力隱藏在什麼地方以及通過何種手段才能使它發揮出來的問題。

天才出現

湯川秀樹

再舉一個情況相同的日常生活的例子。在學校里,常常會發現在某一兩個年級中突然出現許多比較傑出的年輕人,接著而來的是一個空白時期,過不久又會有另一次同樣的突然出現。

我猜想,發生這種現象的原因是多種多樣的,但是,其中一個很容易把握的理由就是心理作用。一些勤奮好學而成績優異的同班同學的出現,對於其他人來說,是一種要和他們競爭的促進或刺激。這種影響也許起著相當大的作用。

同樣,學者們似乎也在較長的時間內--在若干年乃至一個世紀中--互相發生巨大的影響並從而源源不斷地產生出偉大的天才。

束縛的思維

當回顧我自己的一生時,我發現自己必須完成的各種雜七雜八的任務已經一年一年地增多了。現在只要可能我就盡量不接受這一類的任務,但是這樣的任務還是太多了。

最主要的是信息太多。潮湧而來的氣死人的新刺激使人沒有從容思考問題的餘地了。當時人們--不得不--從一個問題跳到另一個問題上來。

我特別感到棘手的是,這種信息來到時已經是處理過的標準化了的。

當傳來的信息量已經太多時,就根本不能再照原樣提供它們了。單獨一人整理這種信息,要花費巨大的勞力。實際上,無論好壞--在許多情況下是壞的--這種信息是已經給我們整理好了的。例如,報紙上的和電視上的新聞就是這種處理過程的一個很好的例子。為了方便,我們就原封不動地接受這種東西。這種做法漸漸地變成了習慣;這似乎使生活更舒坦了些,不過這樣一來,也不斷增加了自己對別人的依賴性。

與此同時,不管由誰來負責整理信息,整理的事實本身就意味著某種方法或某種框架的存在。即使當一個人親自整理信息時,他只要在一個固定框架內思考問題,那就不會有創造力。一切重大的創造都從打破這種固定框架開始,或是從改變這種框架本身開始。

我覺得,如果一個人想得到創造力,重要的一點就是要全力以赴埋頭干一件事,而不管那些亂七八糟的任務和那些日常生活要求我們注意的信息洪水。換言之,需要的就是那種不達目的決不罷休的韌性。

表現出創造力的物理學家們,通常都是以非凡的--甚至是人們可能會認為幾乎不必要的--韌性從事一個特殊課題的研究。

習慣、模仿和創造力

各種習慣在我們心裡牢牢地紮下了根,形成一種固定的體系,而當意識接觸到無法納入這種習慣體系之中的什麼東西時,意識常常就變得極其敏感起來。……

模仿就是創作某種已經存在的東西。我小時候,模仿比我大三歲的哥哥吃飯的樣子。我哥哥就坐在我的對面。他用右手拿筷子,所以我就用左手拿筷子,認為這是在確切地模仿他。有一次,我母親注 意到了這種情況,於是我才改用了右手,但是,可能是由於這個緣故,我至今用筷子還用得很不靈便。事實上,我往往因為把筷子攥在拳頭中而逗人發笑。

我倒並不在乎受人嘲笑,但是,當我有什麼外國客人並帶他上日本式飯館去的時候,那就尷尬了。由於客人經常要我給他表演正確使用筷子的方法,因此我不得不帶我的妻子前去;她使用筷子非常熟練,於是我就告訴客人去跟她學。不久我就看過客人能夠正確使用筷子了,而我自己卻依然笨手笨腳。我感到難為情,但是即使我努力正確地使用筷子也堅持不了十分鐘。

模仿似乎毫無用處,然而人們卻一次又一次地重複著它。這樣的人決非不可能成為專家。但是,有時創造力偏偏就起源於這種重複過程之中。

從廣義上來說,這種模仿會變成為記憶。人是有記憶力的,他通過記憶力來把自己的經驗儲存起來。沒有這種記憶的儲存,創造就是不可能的。但是,如果同我們已知道的,記憶意味著儲存經驗,而且在需要的時候再創造它們--重複它們。回憶本身就是一種重複,而且在這種過程中似乎沒有任何創造的成分。至於回憶為什麼有時會帶來創造,這卻還沒有真正搞清楚。

家教故事

湯川秀樹

外祖父駒橘在明治之前是每日守備和歌山城的武士,漢學涵養豐富;明治以後學習西學,一直到晚年都在購讀英文的《倫敦時報》。

湯川秀樹的父親琢治,是地質地理方面的專家,多次訪問歐洲,興趣廣泛,也喜好書畫,幾次到中國研究古書、古董與石佛。琢治的特點是,一旦對什麼熱衷著迷,就要收集其所有的文獻,否則決不罷休。迷上圍棋,就買盡圍棋方面的書。湯川家中隨處可見各學科的書籍。“家裡泛濫的書抓住了我,給了我想像的翅膀。”湯川秀樹在自傳中這樣寫道。泛讀了許多文學書使湯川秀樹成了一位文學少年。琢治從未強迫孩子學習,並認為為名次學習最為愚劣。他尊重孩子們的獨立人格,希望孩子們可以深入研究適合自己素質與愛好的學問。

湯川秀樹母親的教育原則是對孩子們公平,並希望讓每個孩子都成為學者。父親一度對內向性格的湯川秀樹是否上大學表示懷疑,很少反駁丈夫的母親開口說:“這樣做不公平。我要公平對待每個孩子。”

母親的話不多,不愛對幼年的孩子說教,但無論她手裡做著什麼,只要孩子一問:“這是什麼?為什麼會是這樣?”她一定會停下手裡的活,耐心地回答孩子。湯川秀樹評價說,他的母親是女性中少有的思考力豐富的人。母親就學於東洋英和女校,是當時為數不多的學過英文的女性。在東京時,她每周一次出外參加烹調學習班,並喜愛文學。到京都后,隨著孩子的增多,她也和京都的主婦們一樣,不多拋頭露面;但她仍長期購讀《婦女之友》等代表先進思想的雜誌。專心家務的母親生前在遺言中寫道:願意提供自己的大腦做科學解剖。

湯川秀樹在中學讀書時,校長的獨特入學祝辭是:“今天開始我將視諸君為紳士。”

在父親琢治猶豫著是否送湯川秀樹入學時,森外三郎校長作了這樣令琢治下決心的保證:“湯川秀樹的頭腦是屬於在飛躍中轉動的類型,他的構思敏銳,數學上有天才之處,這一點,我可以向您保證。”

中學時幽默的數學老師竹中馬吉使湯川秀樹著迷於數學;高中時物理老師森總之助,更使湯川秀樹成為“書蟲”。他幾乎隔幾天就要去一次專賣歐美版書籍的刃善京都書店,他買得最多的是數學書和物理書。

“我是在思考的飛躍中發現喜悅的人。”湯川秀樹在摘取諾貝爾桂冠時,確認了老師過去的評價。

一段自述

我在上高中三年級的時候,就明確地下定決心要成為物理學家。其原因之一,是我認為自己欠缺成為動物或植物研究工作者的素質。從幼年時代到少年時代,我也像一般人一樣對昆蟲有興趣。那時,我住在京都市內,和今天不一樣,身邊就有昆蟲。有樹叢的庭院就是各種各樣昆蟲的棲息之所。我還在附近的皇宮樹林里捉過獨角仙,拿回家來放在點心盒裡飼養。但是,同動物打交道沒有更大的進展。對植物的關心就更淡薄了。草木的名字聽了過後,很快就忘得一乾二淨。很久以後,我寫起和歌來。但是不知道植物和鳥兒的名字,常常感到傷腦筋。

因此,我沒有成為生物學家。但是,有一個關於生物的疑問,從少年時代起直到今天,始終留在我的心中不曾消失,儘管在這過程中,它的表現形式有所變化。從我上中學四年級的時候,它就開始產生了。上生物課的時候,老師給我們作了關於進化論的初步講解。首先介紹了拉馬克(J.B.Lamarck)的器官用進廢退說。他認為,生物如果經常使用各種器官,它們就逐漸發達,生物則因此而進化下去。這種觀點,對於中學生的我,是容易理解的。但是老師卻認為這種說法要不得。他認為,生物出生以後,後天獲得的能力是不遺傳的,對於進化不起作用。於是,他接著開始講解達爾文的進化論,說:同類的生物之間進行著生存競爭,在這過程中,能夠更好地適應環境者,其子孫也將繁衍增殖;生物是靠這種自然淘汰而進化的。這對我說來,難於理解得多。回家以後,我仍然拚命地思考,但還是不能理解。

很久以後,我更多地懂得了物理學之後,試去重新思考這個問題,我注意到:大概是因為在達爾文的進化論中包含著統計上的考察,所以才難於理解的吧。拉馬克那樣的思維方法是根據以下情況得出物種進化結論的,即:生物的一個個的個體在生存期間是遵循著因果法則在變化的。該個體又遵循著某種因果法則將那變化遺傳給它下一代的一個個的個體。這正是古典物理學家的思維方法。當然在這裡,不言而喻的大前提是存在著個別因果律。在這一點上,達爾文那樣的思維方法--作為多數個體集團的物種總體的變化傾向就成問題了。在物理學方面,作為與此相對應的思維方法,是在達爾文的《物種起源》發表后大約20年後才建立了被稱作古典統計力學這一學科。在這裡,中心問題是:以建立了個別因果律的古典力學為基礎,而從統計上去解釋熱力學的各種現象。但是,拉馬克那樣的進化論,和物理學的情況不同,它無論如何也不能完成古典力學的任務,這是很顯然的。取而代之的究竟是什麼呢?那時,我這個中學生並不很了解物理學和生理學,當然不可能那樣明確地意識到這個問題。但是當時的樸素的疑問,不久不是就面臨了應該發展成為上述那種形式的命運了嗎!後來,我仍然在思考那個問題。

20世紀初,在生物領域出現了突然變異說。令人驚奇的是,它同物理領域量子論的提出幾乎是同時。儘管後者意味著發現了微觀過程的不連續性,但是對於這樣的過程,當時我仍然認為存在著個別因果律的吧。直到20多年後建立起了量子力學,對於一個個的微觀過程,我才終於不得不放棄因果律的想法。這是因為我明白了;由於同樣原因開始的微觀過程,結果卻各不相同,因此只有承認根據非常多的過程所獲得的結果而歸納出的關於分佈情況的規律。這意味著用統計因果律置換了個別因果律。這是一種非決定論。在我了解了量子力學及其統計解釋后不久,就是說在1930年,我甚至在想象:在生物領域難道也有與此相類似的情況嗎?不過,所謂突然變異是罕見的現象。在一般條件下,非如此的情況則是壓倒多數。正因為如此,生物的種才得以存續下來。和量子力學的情況不同,遺傳現象具有強烈的決定論性質。不僅如此,即使偶爾見到偶然發生的突然變異,它同量子力學的非決定性似乎也不是同種的東西。到了1940年,我讀了薛定諤(E.Schrodinger)的名著《生命是什麼?》以後,才明白了這個問題。他是量子力學創始人之一,他反對以馬克斯·玻恩(Max Born)、海森堡(W.K.Heisenberg)和尼爾斯·玻爾(N.Bohr)為代表的量子力學的正統解釋即承認微觀物理現象的非決定性的統計解釋,而主張立足於波動一元論的決定論。在這場論爭中,正統派一方處於優勢,絕大多數年輕的物理學家都奔向了該陣營。在這種情況下,正如上面談到的那樣,一時我當然也認為在生物領域也像量子力學似地,非決定性是重要的。在正統派中,特別是玻爾,把為理解微觀物理現象而引進的互補性概念類推地帶入了對生命現象的解釋之中。但是這裡所說的互補性意味著在無生物的物理現象中看不到的新的性質。因此,受其影響而從物理學轉而研究分子生物學的德爾布呂克(Max Deforuck)期待著能夠發現與物理法則不同的法則。但是其後的事態進展卻與他的預想相反。就是說,薛定諤在德爾布呂克研究成果的基礎上,已經拓展了如上所述的決定論見解。擴而大之,1953年沃森(J.D.Watson)和克里克(F.H.C.Crick)建立了DNA模型以後的情況正如眾所周知的那樣,在這裡可以看出180度的大改變。因為我明白了:在量子力學的解釋上曾處於劣勢的薛定諤一方,在解釋生命現象上卻較玻爾顯然有先見之明。不僅如此,還明白了:按照分子水平上的樸素實在論、機械論的思維方法就能夠充分理解遺傳現象。這是笛卡兒式的“動物機械論”的現代版。當然,在它的背後確實有著電子水平的量子力學機械論。不過,我知道,不深入到這種程度也無妨。這從物理學方面來看,甚至令人有翻了個兒之感。但是,在生命現象研究方面,還有廣闊的未知領域展現在前方。尤其是關於包括人類在內的高等動物的神經系統,今後將會多次地迎來新局面的吧。而且,在某方面不是將會面臨不辜負玻爾和德爾布呂克當初的期待的新情況的嗎!似乎也有專家作如是想。這是后話。

說到這裡,回顧一下便可以發現,我從中學時代以來關於進化論的樸素的疑問,至今仍未打消。反而又增添了其後的新的疑問。我記得大約是在大學時代,我讀過海克爾(E.H.Haeckel)的著名的《宇宙之謎》。這本書的第一版出版於1899年。所以,關於物質和宇宙的觀點都是建立在古典物理學基礎上,從今天看來,是完全過時了。但是,對我來說,這一點或者他的一元論哲學卻總是好的。留給我印象最深的,是他那主張的說服力,儘管我未能十分理解。這種主張貫穿在關於動物發生的詳細得甚至有些煩瑣的敘述之中。用一句話來說,它就是:個體的發生是重複系統的發生。長年以來,我一直在想:這個問題從達爾文那樣的進化論中,是無論如何不能理解的。其後,我讀了各種各樣的書,奇怪的是,哪一本書也沒有觸及這個問題。而且,儘管我試向各方面的專家談起過我的樸素的疑問或者我這樣的外行想法,卻都沒有反應。近來,我仍一而再地重複這種經驗。不過,稿紙已經寫完,留待另外的機會再談這個問題吧。在這裡,我只是想坦率地承認:一個物理學家很久很久以來,關於生物的進化一直抱有樸素的疑問這一事實。生物學儘管取得了顯著的進步,但是直到今天,對於我長年的疑問仍未給出能夠令人滿意的、一語中的的回答,卻令人焦躁。

湯川秀樹

我認為覺悟到生活的意義而活在世上才是真正的現實主義的生活方式。--(日本)湯川秀樹

失敗乃成功之母。——(日本)湯川秀樹