一柱樓詩

清朝徐述夔所著詩集

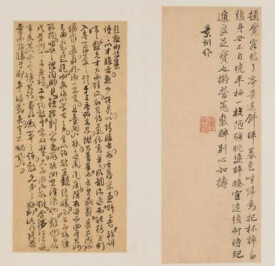

一柱樓詩,清朝徐述夔撰。因徐述夔有很強烈的民族氣節,所以詩中處處體現其憂國憂民、反清復明的思想。所以,此書被列為禁書。后此書激怒乾隆,株連之人很多。《一柱樓詩》案是清朝中後期文字獄的典型案例之一。而這只是劉墉所製造的文字獄其中的一例。

清徐述夔撰。徐述夔(約1701~1762)原名賡雅,字孝文,室名筆煉閣,因自署筆煉閣主人,后又署五色石主人,寓憤世嫉時之意。徐為泰州栟茶場(今江蘇省如東縣栟茶鎮)人,乾隆戊午三年(1738)科舉人,曾揀選知縣。

其自編詩集《一柱樓詩》,內中有《一柱樓編年詩》六卷、《一柱樓小題詩》一卷、《一柱樓和陶詩》一卷。其他著作尚有《學庸講義》、《拼茶場志》、《想詒瑣筆》二卷、《五色石傳奇》八卷以及《論語摘要》、《蘧堂雜著》、《杜詩序》、《古文》、《時文》、《詩餘》等。現代學者孫楷第等認為,清代小說《五色石》即為徐述夔所著《五色石傳奇》,此外小說集《八洞天》、《快士傳》亦為其作品。除《快士傳》外,以上各書都曾被列為禁書。

強烈的民族氣節

沈德潛曾替徐述夔作傳,傳中說其“文章品行皆可法”,當非泛泛之語。徐述夔在自己的著作中曾引述過呂留良的言論,然而要據此推斷徐有強烈的民族氣節,還不可。因為呂留良的詩文、講章中,也並非字字句句都有反清復明的微言大義在內的。

政治與不幸

現在所知道的是,徐述夔是一個有些才能,只做過一任知縣小官的讀書人,懷才不遇,發發牢騷,都是很正常的事情,比如他曾自詡其學問如在明朝可與唐荊川(順之)、董其昌相比,可惜今人沒人看得出。這樣的想法在其詩中也時有流露,如“舊日天心原夢夢,近來世事益非非”云云,就顯示出一種危險思想抬頭的傾向。就因為這些不大不小的事,為其後輩貽下了大禍。事情應先從徐述夔死後說起。

禍因

其子徐懷祖在乾隆二十八年將《一柱樓編年詩》、《一柱樓小題詩》、《一柱樓和陶詩》以及《學庸講義》刊刻成書,又將《論語摘要》、《想詒瑣筆》、《蘧堂雜著》三種抄存於家中,從而種下了禍因。乾隆四十二年,東台縣監生蔡嘉樹因徐懷祖之子徐食田不許其贖田,兩家由財產糾紛打起官司來了。蔡嘉樹思謀報復徐食田,首告徐家藏有禁書,並誣陷說:《一柱樓詩》中有“明朝期振翮,一舉去清都”詩句為“非常悖逆之詞”。江蘇布政使陶易卻不以為然,他認為蔡嘉樹告徐食田,完全是出於“挾嫌傾陷”的不良動機,並且要把蔡“以所誣之罪,依律反坐。”按說事情該平息下去了,誰知在這關頭,恰逢江蘇學政劉墉接試會壇。劉墉收到了董志?投遞的《一柱樓詩》集和沈德潛所撰的《徐述夔傳》。劉墉對這件事極為重視,立即具奏摺呈報乾隆帝。

乾隆皇帝大怒

乾隆皇帝極為震動,旋派兩江總督薩載和江蘇巡撫楊魁調查這件事。薩載對乾隆的旨意深有領會,果然不辱使命。他向乾隆帝奏稱,《一柱樓詩》集中悖逆詞句甚多,令人髮指,並稱“徐述夔雖已身死,其屍應銼戮,其子孫應從重治罪。”乾隆遂降諭云:“徐述夔身系舉人,乃喪心病狂,所作《一柱樓詩》內繫懷勝國,暗肆詆譏,謬妄悖逆,實為罪大惡極!雖其人已死,仍當剖棺屍,以申國法。”乾隆四十三年(1778)十月十九日,大學士、九卿又以陶易處理逆詩重案,怠玩錯謬,又欲反坐控告之人,應照故縱大逆者斬律,擬斬立決。乾隆皇帝加恩改為“應斬監候,秋日處決。”不久,陶易在獄中驚病交加,惶惶地辭世了。二十五日,乾隆又說徐述夔的詩句是“借‘朝夕’之‘朝’,作‘朝代’之‘朝’,且不言‘到清都’,而雲‘去清都’,顯有欲興明朝去本朝之意……實為罪大惡極。”

審判與懲罰

十一月二十七日,大學士、九卿會審,經乾隆皇帝欽准,判“徐述夔編造狂悖詩詞,妄肆詆譏,其子徐懷祖將逆書公然刊刻流傳,二人雖已身故,仍照大逆凌遲律,銼碎其屍,梟首示眾。徐食田藏匿逆書,照大逆知情隱藏律應擬斬立決;徐食書應依律緣坐,擬斬立決。徐首發、沈成韻列名校對,又不舉發逆書,照大逆知情隱藏律,應擬斬立決。陸琰有意消弭重案,照故縱大逆律,應擬斬立決。——以上徐食田、徐食書、徐首發、沈成韻、陸琰五犯俱奉旨加恩改斬監侯,秋後處決。為徐述夔詩文作跋之毛澄杖一百,流三千里。已革揚州知府謝啟昆難辭怠玩之咎,發往軍台效力贖罪。已革東台知縣塗躍龍玩延公事,杖一百,徒三年。”

判決中還將徐述夔家的全部財產入官,其家屬照例緣坐,后入官家為奴。而那個挾私誣告的蔡嘉樹雖“挾嫌告發,且誣告徐食田賄屬縣書,但徐述夔書重案系蔡舉發,將功抵罪,從寬免議,即予開釋。”終於逃脫了應有的懲罰。而那個為徐述夔作傳的沈德潛儘管已去世,卻因該案連累,其禮部侍郎官爵、尚書加銜及“文愨”謚號盡被革去,御制祭葬碑文一併仆毀,其在鄉賢祠內的牌位亦被撤去。

莫須有的罪名

其實,如果不能說徐述夔的詩完全與反對清朝統治的重案脫了干係,平心而論,他那些作品頂多也只是發幾句怨言,指控其詩中有大逆不道的內容,實在是冤枉了他了。即如徐詩“市朝雖亂山林治,江北久無乾淨土”,“舊日天心原夢夢,近來世事日非非”,“乾隆何處可為家”等句,表面上看來確實似乎能聯想到一些極其危險的反對朝廷的思想傾向,然而聯繫其性情、際遇,會發現這樣的推測極不可靠,徐述夔如果是一個徹底反清復明的人,那他根本就不會嫌自己生不逢時,才能得不到發揮了,因為一個立志於復明的人,怎麼會有被清朝統治者重用的念頭呢?所以這幾句詩即便是消極的,也只是說時世不公,自己找不到可以一展鴻才的地方,根本聯繫不到去除清朝之意。而這一點也可從“明朝期振翮,一舉去清都”的引自的詩的題目《鶴立雞群》上看出:一個孤高的知識分子,覺得自己有很大的才學,非一般人可以相比,而境遇卻不怎麼樣。他心裡暗暗地說:等著瞧吧,等我飛黃騰達了,才讓你們知道我是誰!這裡流露出強烈的世俗功利色彩,卻少有高遠的“復國”大志。

剃頭惹的禍

如果說還有什麼證據能直接指證徐述夔大逆不道的話,那就是徐曾對他的兩個學生說過:“本朝剃頭不如明朝不剃頭好看。”語氣中流露出對舊日作為大明子民生活的些許留戀。但一個人經歷過世事滄桑,常有懷舊的習慣,連魯迅小說中的那個沒有文化的九斤老太也說“現在一代不如一代了”,何況徐述夔這麼一個滿腹經綸,自詡才學可與明朝唐順之、董其昌比肩的一介書生呢?大學士阿桂在呈乾隆帝的奏摺中曾報告,徐述夔曾為其兩個學生取名,一個取名為“首發”,取“身體髮膚,受之父母”之意,故取字為“受之”;另一個取名“成濯”,並說:“明朝有頭髮,如今剃了頭,就是濯濯”(光禿貌)的意思。兩個名字連讀,便成“首發成濯”(頭髮光禿)。

一字多義的錯

阿桂以為乃“隱刺本朝剃髮之制”。這或許可能,但更加可能的是純屬取名時巧合所致。人常謂漢字簡潔且寓意豐富,有著極強的表現力。的確是這樣,幾個漢字拼成一組,便會表達一個“大逆不道”的意思。而且一字多音,一字多義現象很多,像乾隆偏要把“朝夕”之“朝(zhāo)”讀成“朝代”之“朝(cháo)”,天子之言,一言九鼎,小老百姓真是百口莫辯。所謂“深文周納”,大概是對這樣用語言害人做法的精闢概括了。西方哲人福柯畢其一生探討語言(話語)和權力的關係,固然其“權力”涵義與本文中所講的“權力”之意不盡相同,卻也有較密切的聯繫。語言一經與權力,尤其是封建專制權力聯盟,便會產生強大的壓制性力量,它能使人家破人亡,禍滅九族;也可使人飛黃騰達,倍享榮華,而其間全憑統治者的一句話來定奪,所謂“金口玉言”也。

而更有如蔡嘉樹這樣的無賴,利用語言的種種潛力,發揮其罪惡的想象力,隨意編織罪名,詬陷無辜,圖謀私慾。霍桑曾說:“辭彙——當它們排列在詞典中時顯得如此單純纖弱,但若是掌握在一個懂得如何組合它們的人手中,會變得何其強大啊!”(《美國札記》)而語言何其無辜!

蕭一山所著《清代通史》中記述徐述夔還有“大明天子重相見,且把壺兒擱半邊”之句,借“壺兒”與“胡兒”諧音,譏諷清統治者,並有緬懷故國之意。然而《一柱樓詩》中並未見有此詩。是以可以肯定徐氏書案並非緣由於此。其實,乾隆在《一柱樓詩》書案上如此大做文章,是有其不可告人的政治目的的。其時查辦禁書雖三令五申,但三年以來,各直省,尤其是江浙兩省仍成績平平。乾隆皇帝認為,原因在於查辦禁書的諭旨在貫徹執行的過程中出現了“梗阻”,而這些“梗阻”即地方各級官吏。頭年乾隆拿江西巡撫海成開刀,局面略有改觀,但畢竟只是觸動了皮毛,還未動筋骨。徐氏一案發生在江蘇,又抓到了縣書吏的罪證,上至藩司玩視查辦禁書,以至包庇藏禁書者的一些罪證,可收一網打盡和殺一儆百之效,所以乾隆要迫不及待地將之定為特大逆案,以便造成聲勢,使查禁書運動得以全面開展起來。為了達到這個目的,哪管徐氏一家上下人的無辜與否呢?《一柱樓詩》案為清朝中後期文字獄的典型案例之一,為歷來治清史者所重視。

東台歷史上一樁轟動全國的文字獄大案,使之成為驚天大案的幕後推手竟是“劉羅鍋”劉墉,這樁血腥冤案導致東台一有淵源的詩書人家就此湮滅。

縱觀“一柱樓詩案”,引發事端的其實也不過是徐述夔這個失意文人的幾句牢騷詩,根本談不上“逆反”之心。然而清廷刻意深挖,造成慘案,意在殺一儆百,鞏固滿清基業。

《一柱樓詩》未見傳本行世。