大荊

浙江省溫州市樂清市轄鎮

徠大荊,指的是浙江省溫州市樂清市大荊鎮。大荊鎮位於樂清市東北部,南臨北雁盪山,東南瀕樂清灣,為溫州-台州的交界處。是樂清市五大中心集鎮之一。全鎮面積59.08平方公里,轄建制村54個,居委會4個,總人口數6.8萬。鎮政府駐湖邊路28號,郵編:325615,區號:0577。

大荊鎮背山靠海,氣候溫和,物產豐富,有耕地18984畝。近年該鎮發展柑桔、梨、黃桃、枇杷、楊梅、葡萄、茶葉等經濟林;淺海灘塗有8700畝,是蟶、花蛤、牡蠣、扁蟶的繁殖基地,盛產紫菜、海帶、田蟹、鹹淡水魚等。2000年全鎮工農業產值達到6.3億元,人均收入5200元,是溫州市的小康鄉鎮。每月農曆之三、六、九集市日,萬商雲集,永、樂、溫、台邊區的商賈紛涌而至。一年一度的農曆五月十三大會市習俗,沿襲至今。

大荊

大荊徠鎮是樂清市東部工業的龍頭,傳統工業產業主要有鑄造、機械加工、食品飲料、工藝編織。其中鑄造業曾聞名浙江全省,號稱“翻砂之鄉”。年產10萬噸的雁盪山金獅啤酒有限公司坐落於大荊鎮,該產品先後榮獲浙江省著名商標和中國優質新產品啤酒等稱號。近幾年來,大荊鎮充分發揮水資源豐富的優勢,飲料行業發展迅速,並湧現出“小傢伙”、“雲澤”等明星企業。其中小傢伙食品飲料有限公司經過幾年的發展,已經成為中國兒童飲料行業的三大品牌之一。大荊鎮於2005年2月成功入圍全國千強鎮。

境內旅遊資源豐富,雁盪山第一大澤——石門潭、普天下絕無僅有的接客僧、東石樑洞的摩崖石刻、蔗湖村的攀龍牌坊、泗洲堂村的李孝光墓顯聖門(顯聖門於2005年11月份作為張紀中導演,黃曉明、劉亦菲主演的《神鵰俠侶》的絕情谷拍攝場景,現留有道具供賞)、雁盪山仙姑洞等名勝古迹均結集於此。

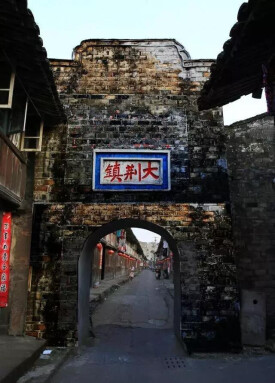

大荊鎮迄今有880多年建制歷史,在宋初已是聚居村落,至建炎元年(1127年)始建要塞,為溫州十三要塞之一。大荊鎮文化底蘊濃厚,自然景觀和人文景觀獨厚。從光緒28年起,大荊鎮印山文昌閣就設有印山學堂,鄉儒曹志旦曾在此教學。

這裡的先民在開墾這片荒漠的土地時,見遍地荊棘叢生,在有大蓬荊棘的地方名為大荊(既現在的中心九村),另有荊棘小些的地方名為小荊(即現在的馮村);記載是荊山上有很大的一棵荊樹,才將地名名命為大荊。這樣命名很好,它能使後人永遠不忘先人創業的艱辛。

大荊這個彈丸之地的小城邑,在南宋建炎元年(1127)建寨,至今已有八百七十多年的建制歷史。而實際上,大荊的歷史比這還不知要早多少年。二十世紀六十年代和八十年代,在離鎮中心二公里的嶼后村,先後出土了五代和宋朝的好些陶器遺跡,僅以此推斷,在五代以前肯定已經有人群在這裡從事勞動和繁衍,雖然當時鎮中心尚在海底,周邊如久防提正是南朝丁縣今建的,在此之前只是還不見文字的記載罷了。

綜觀歷史,大荊的崛起,與它的地理位置有著重要的關係。它處於四面群山環抱的小盆地中,寓縣城五十公里,高溫州九十一公里,是一個比較偏僻的地方。在漫長的戰亂迭起的封建社會裡,相對來說,它受到的戰亂之苦較少,因而得以在戰亂的夾縫中崛起。

南宋建炎元年,大荊建寨,成為溫州十三寨之一,是一個戰爭防守的要地。驛路交通得以不斷發展。紹興四年(1134),大荊東里鋪建立單孔石橋,由此經白溪驛可去溫州,白溪驛經此可到黃岩。這相應促進了當地經濟、文化的發展。離大荊只有七、八公里的雁盪山的迅速發展,便是明證。

宋室南渡后建都臨安,驛道改從雁盪山中經過,“貴游輻輳,山徑改辟,梵剎增新”,看客遊人,絡繹不絕,能仁寺日食千人,備極一時之盛。

宋亡之際,元兵下台州,矛頭直指樂清。大荊暘谷嶴鮑叔廉首倡義兵,立寨佛嶺,據險固守,終因寡不敵眾,鮑及全族人壯烈犧牲。元兵攻掠至永康鄉東部,縣城降附,竹嶼、郭路一帶十室九空,導致樂清、樊子、湖頭、象浦四鎮相繼衰廢。在元統治者的嚴酷的軍事化管制下,大荊人民不可能不受壓迫奴役,但卻出了一位“文章負名當世” (《元史》)的歷史名人李孝光。

明代,大荊由元代的大荊驛改為嶺店驛,設置驛丞。由於樂清在元亡前一年(1367)入明版圖,未遭受重大兵燹,因此開始時,濱海市集還是比較穩定。但從洪武二年(1369)五月開始,倭寇劫掠溫州及沿海各縣,樂清亦不能倖免,直至嘉靖四十二年(1571)倭患平息,其間兩百年,樂清、霞堡、岐頭、蒲岐、磐石、鶚頭(今南嶽)、瑤嶴、芙蓉、黃華、沙角(今海嶼)、水坑(今東聯)、湖頭、館頭等地均受其害,經濟停滯,集市亦隨之蕭條。而地處樂清東北部的嶺店驛,相對來說比較平靜,驛前築埭蓄水灌溉農田,驛前路形成了街道,永嘉、仙居等縣的山貨也運到這裡交換從水漲運上來的海貨,集市貿易得到了發展。

成化十二年(1476)后,改設為市。被譽為“忠節名臣”的禮部侍郎章綸,是這個朝代崛起的一位歷史俊傑。清代康熙元年(1662),嶺店驛改稱大荊營。順治十五年(1658),鄭成功曾一度率部進駐樂清城。十八年,鄭成功收復台灣。清王朝為從根本上斷絕沿海人民與台灣鄭成功的聯繫,採取“防海遷界”政策,強令沿海三十里居民一律遷入內地。磐石、蒲岐、后所等城均在遷界範圍,樂清縣丞署移至大荊。大量的軍需,勢必刺激當地生產;的發展,比如,當時大荊成了沿海鹽業生產的主要基地,鑄造業、絲織印染業的興起等等。這也相應促進了集市貿易的發展,城內街屋增多,形成每旬三、六、九日集市的風氣,成了附近地區(包括鄰縣)山貨與海產南北貨的一個交換中心。

十九世紀中葉,因大飢荒和兵燹,曾導致集市貿易的一度衰退。至清代末葉得以恢複發展,城內街屋已近四百間,集市人數常達五、六千人之多,街上人頭攢動,熙熙攘攘,一派熱鬧的景象。

在戰事頻繁、科技落後的封建社會,大荊得地勢之利,經濟和文化曾有過穩步崛起的時期;而面臨商品經濟和高科技的時代,大荊如何繼續崛起不落人後,倒是一個令人深思的課題。

炒粉干是樂清大荊鎮的特色小吃,在雁盪山大家也喜歡吃炒粉干,但是大荊鎮上的味道更地道,尤以用上山粉干炒的最好吃。大大的鐵鍋、豬油、土鴨蛋……成就頗負盛名的大荊炒粉干。紅色的溪蝦、綠色的芹菜、金黃色的雞蛋。粉干要炒的韌性很足,豬油要完全滲入粉干,蔬菜、海鮮和雞蛋的香味充分混合在一起,這樣就會又香又鮮,散發出親切的農家氣息。

大荊,雁盪粉干就是一般的細粉干,要把普普通通的細粉干炒成如此不普通的口感,是很考驗炒粉幹人的“功夫”的,因為這個過程可以說是“基本靠抖”來實現的。

炒制時,先將水燒開,把粉干放入熱水中過一下馬上撈起來,放入由竹蔑製成的敞口容器中讓它軟化備用(用冷水泡開也可以,但要掌握粉干漲的程度)。然後在燒熱后的鐵鍋內放入一塊豬油,待豬油融化后將粉干倒入鐵鍋內,一手持筷子,一手拿炒菜用的鏟子,不停地將粉干夾起三四十厘米高,又抖落開,目的是使粉干根根獨立,不粘在一起。在“抖”的過程中,不時灑上一點料酒和水,大約十分鐘之後,粉干已經呈金黃色,而且已經“相當獨立”了。這個時候加入事先炒好備用的炒雞蛋,還有金筍(夏天可以選用茭白代替金筍)、芹菜、瘦肉絲、白蝦、溪蝦等配料,繼續抖落粉干,這個時候香味四散,三五分鐘后就可加調料出鍋了。

食餅筒是我們這邊特有的一款小吃,我們習慣叫做麥油煎。說它是小吃,但其實我們都把它當做主食吃,因為餅皮里已經包羅了餐桌上所有的菜肴,普通女生基本上吃一個就足夠飽了。這是我們端午節必吃的,其他地區端午節以吃粽子來紀念屈原,而我們這裡基本上不吃粽子吃食餅筒,夠獨特吧!不過現在用不著等到端午才有的吃,想吃街上到處都能買到。

吃粽是我國傳統。樂清市北部大荊、雁盪一帶居民喜歡吃粽子,尤其是獨具地方風味的番薯粽。

他們用采自深山的青青粽箬和割下縛粽用的棕櫚樹葉,放在水裡已浸過好幾天了。粽箬和棕葉浸洗乾淨后,都要放在鍋里煮,除去異味。糯米和配料也都要揀過、浸過、洗過。大嬸大嫂們的包粽子本事很大,技術性很強,粽子要包得不能太緊也不能太松,太緊了難煮透,裡面糯米會出現硬粒,時間煮久了,四角會爆破;太鬆了粽子會煮散了,軟嫩不好吃。捆縛粽子亦有講究,要打一個特別的死結,這種結很難解開,越煮越緊,否則繩子煮散了粽子也就散了。包好後放進一口大鍋里,加滿水沒過粽子,用大樹椿或硬柴爿燒,先用大火燒開,再用文火慢慢燉。隔一段時間揭開鍋蓋看一下,水燒少了,就要往鍋里加水。一家人圍坐在灶邊,邊守歲,邊煮粽。夜深了,粽子熟了,孩子們也早睡熟了。 粽子的形狀和種類很多,普通的粽子是四角的,有的粽子又粗又長,像一隻枕頭,俗叫“枕頭粽”。此外,有小孩子玩的小巧牛角粽。除全部用糯米包的白粽外,還有肉粽、豆粽、紅棗粽、火腿粽等。還有一種風味獨特的淋灰粽,它的製法也很特別,是用晚稻桿燒成灰,淋水取灰汁,經過澄清后,拌入糯米製成粽子,顏色蠟黃,糯香可口,久放不壞。其實這是一種土製的“鹼水粽”。

農民難得全部用糯米包白米粽,常在糯米中摻進大量的蠶豆、豇豆、紅豆等包成豆粽,更多的是摻進大量的鮮番薯,製成獨具風味的番薯粽。

在番薯收穫的季節,挑選個大、皮光、無傷痕的番薯,藏在灶灰堂或柴倉內,有的地方藏在山上朝陽地坎的泥洞里。取出來,洗凈去皮,刨成絲,再剁成米粒大小的細粒,然後拌上少量洗凈的糯米,揀兩張大粽箬包裹而成。番薯粽個兒特別大,且番薯煮熟後會縮小,水分又多,粘性不強,所以包制難度特別大。鮮番薯久儲已經糖化,故而番薯粽軟糯甜香,美味可口。

番薯粽,其實是過去農村裡貧苦人家過年時的節物。後來,雖然生活水平不斷提高了,番薯粽仍然是該地區的傳統美食。

粽子一般是過年的時候吃,而不是在端午的時候。

大荊車站,在2009年7月由原老大荊車站遷入新大荊車站。新大荊車站有大荊-雁盪山-樂清、大荊-路橋等班車。其中大荊-雁盪山-樂清班車約2分鐘一班。新大荊車站內另外還有一些長途客車。

高地車站,車站內一般是從大荊發往福溪、仙溪、龍西、智仁、庄屋、雙峰等地的客車。