米氏父子

米氏父子

米氏父子是指宋代書法家、畫家米芾及其長子書法家、畫家米友仁。米芾,是中國繪畫史上具有傳奇色彩的人物,與其長子合稱“二米”,並以姓氏稱其山水畫,這在繪畫及史上是絕無僅有的。他所創立的“米點山水”在中國山水畫史上獨樹一幟,特別是其所倡導的“平淡天真”、“自適其志”的審美觀及追求繪畫創作的自由精神開創了中國文人畫之先河而且一直影響非常深遠。

【名稱】米氏父子

【時代】宋代

湖北樊城米公祠

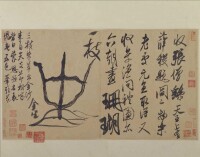

米芾《珊瑚帖》

米芾書法墨跡傳世者不少,楷書有《向太后輓詞》、行書有《苕溪詩》、《蜀素帖》、《方圓庵記》、《虹縣詩卷》、《天馬賦》、《多景樓詩帖》,草書有《草書九帖》等,擅長於行草。他的書法作品,大至詩帖,小至尺牘、題跋都有雄勁、奇變、清新、痛快之感。

米芾作書十分認真,無論從布局、結構、用筆,都要求自己“穩不俗,險不怪,老不枯,潤不肥。”要求在變化中達到統一。善於在正側、偃仰、向背、轉折、頓挫中形成既“沉著痛快”,又一波三折,自然飄逸、遒勁的風格。

《苕溪詩》和《蜀素帖》為米芾行書最高成就的傳世作品。澄心堂紙本墨跡卷。北京故宮博物院藏。末署年款“元戊辰八月八日作”,知作於宋哲宗元祐三年戊辰(公元1088年)。所書為自撰詩,共6首。卷前引首有“米南宮詩翰”五篆字。卷末有其子米友仁跋:“右呈諸友等詩,先臣芾真足跡,臣米友仁鑒定恭跋。”后紙另有明李東陽跋。《苕溪詩》是米芾行書的重要代表作品。此帖是以米芾游苕溪時的詩作書寫。開首有句“將之苕溪戲作呈諸友,襄陽漫仕黻”。為米芾經意之作,全卷書風揮灑自如,變化有致,反映了米芾中年書藝的典型特色。有晉王獻之的筆意。

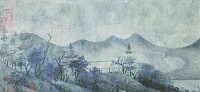

米友仁(1086-1165),米芾之子,字元暉,一名尹仁,自稱懶拙老人,小名寅哥、鰲兒。黃庭堅戲稱“虎兒”,人稱“小米”,他是米芾的長子。早年即以書畫知名,徽宗(趙佶)宣和四年(1122年)應選入掌書記,南渡后,官兵部侍郎、敷文直閣學士,故稱米敷文。受家境熏陶,能書善畫,世號小米。《楚山清曉圖》為徽宗賞識,南渡后其書畫為高宗推崇,繼承其父“米點山水”畫法,而略加變化,自成一家,其畫點滴煙雲,草草而成,而不失天真,此種以點代線的技巧,標誌著山水畫創作“以簡代密”的轉變,為中國畫創作的一大突破。其傳世畫作《 瀟湘奇觀圖》表現了春天江南蒼茫雨霧中的景觀,該畫對山群、江水、樹木未作具體細緻的描寫,所追求的是蒼茫雨霧中自然界的特殊韻致。他飽蘸水墨,橫落紙面,筆筆積疊,使水墨相互滲透,模糊朦朧,生動地表現了變幻無常、雨霧迷朦的江南水國景色。

《瀟湘奇觀圖》局部

遙想900年前,米芾、米友仁父子就應該是置身於這樣的雲山霧水,看遍了濕潤多雨、煙雲迷濛的江南景色,得山水煙霞供養,才繪出了雲蒸霞蔚的“米氏雲山”。

多麼曼妙的“米氏雲山”。米家父子不僅僅承襲了董源一脈江南山水的“平淡天真”,而且,接受了蘇軾“抒胸寫意”的觀點,用抒情寫意性更強的“落茄法”來表現山水韻致,通過水墨洇潤、山雲朦朧的畫面來抒發胸臆和情感。他們繪畫中呈現出的那種起伏連綿,雲煙泮合,茂林闊木,煙雨迷濛,淋漓盡致地展現了南方山水的華滋潤澤。看著這樣的畫面,人的心中會油然而生一種暢達的逸氣,彷彿閉上眼,就能聞到畫面上洇透的山水真氣。

米友仁的《瀟湘奇觀圖》卷,就是這樣一種水墨淋漓、自然暈滲之跡。

《瀟湘奇觀圖》局部之一

米友仁自題《瀟湘奇觀圖》捲雲:“餘生平熟悉瀟湘奇觀,每於登臨佳處,輒複寫其真趣。”又題《瀟湘白雲圖卷》云:“夜雨欲霽,曉煙既泮,則其狀類此。余蓋戲為瀟湘寫千變萬化不可狀神奇之趣。”

米芾也說,自己的畫是“信筆作之,多煙雲掩映,樹石不取工細,意似便已”。由此看來,米氏父子是根據對真山真水的體驗,融會了蘊積胸中的情感,形之於筆墨,才形成了真率無奇、自然平淡的一代畫風。正是這種被稱作“無根樹、朦朧山”的“米氏雲山”,使山水畫多了些“文人墨戲”的意味,劃時代地確立了文人畫的審美視角和情感意境。從此,文人畫常盛數百年,至今遺韻猶存。

《瀟湘奇觀圖》卷所描繪的並非湘江景色,而是借作者居住的鎮江景緻憶念夢裡瀟湘。那年,江南梅雨季節,一個人在鎮江的江岸上轉,遠望群山懵懂,樹影依稀,始信雨中江南確乎豐腴得沒有骨感。轉得久了,彷彿就轉進了“米氏雲山”,遠山近水墨色淋漓,大筆塗染出的風景,渾然不著一痕。