張頷

中國古文字學家

張頷,古文字學家。山西介休人。曾任山西省參議會秘書、北平華北文法學院文書主任。1949年加入中國共產黨。歷任中共山西省委統戰部副處長,山西省文物工作委員會副主任委員,山西省文物局副局長兼山西省考古研究所所長,中國古文字學會、中國考古學會、中國錢幣學會理事。對考古學、古文字學研究較深。著有《侯馬盟書》等。

張頷

1920年出生於山西介休。父母早逝,家境寒素。 20世紀30年代先生在杜任之身邊做幹事時,開始接觸社科書籍。

1965年,主持了山西侯馬東周晉國遺址的發掘工作。

1976年發表巨著《侯馬盟書》,當即引起了海內外學術界的高度重視。

1979年,張頷先生又發表了《侯馬盟書叢考續》一文,對其進行了更深入的探討。

1999年11月,張頷先生八十大壽時,山西省文物局及山西省考古研究所為其從事考古工作五十年暨八十華誕舉辦了學術資料及書畫作品抽樣展,期間,群賢畢至,少長咸集,賀電賀信更是飄飄洒洒,紛至沓來。

2004年秋,西泠印社邀張頷先生為“社員”,這是這家國內歷史最久、影響最大的金石書法篆刻學術性團體成立百年來邀請加入的第一位山西會員。

2005年11月下旬,中央電視台《大家》欄目專訪了張頷先生,期間攝製組深入到先生的介休老家及侯馬盟書的出土地進行了外景拍照。張先生是山西入選此欄目者第一人。

2017年1月18日,省文物局原副局長、省考古研究所名譽所長張頷同志(享受按副省〈部〉長級標準報銷醫療費待遇)因病在太原逝世,享年98歲。

張頷

1965年冬,侯馬電廠搞基建挖土方發現了不少寫有古代文字的石片、玉片,在原平縣搞四清工作的張頷先生聞訊立即趕往考察。這些石片、玉片上的字跡非常小,需要在放大鏡下才能勉強看清。而即便是在放大鏡下,對於這些如天書般的石片文字還是令人一籌莫展,當時沒有一個人可以辨認。張頷先生經過細心的整理,反覆琢磨,最終認定,“這一定是很重要的東西,雖然究竟是什麼說不出來。但有些字句,好像是什麼祭祀,跟祭祀有關係”,於是根據這個判斷,張頷先生寫了一篇文章《侯馬東周遺址發現晉國朱書的文字》發表在當年的《文物》雜誌上。這篇文章的發表,在當時乏善可陳的考古界引起了巨大轟動。當時,知名學者王冶秋先生將此文拿給了郭沫若先生看,郭沫若先生看了以後,很快寫了一篇文章《侯馬盟書試探》。文章認為,這些文字是先秦的盟書。應該說,郭沫若的文章對張頷先生是一個極大的啟發,從此,張頷先生根據“盟書”這個思路開始從歷史上進行考證。

到1973年,張頷先生最終把幾千件盟書殘片的文字全部辨認了出來,並寫了一系列的考證文章。這樣,考古學及古文字學的巨著——《侯馬盟書》隨之誕生。在上世紀80年代,張頷先生考古發掘、整理編撰的《侯馬盟書》被考古學界評選為當代中國十大考古發現之一。考古學界公認,《侯馬盟書》對於研究中國春秋時期的歷史、政治、文化具有重大意義。上世紀80年代,日本考古學界也參專門給張頷先生髮來賀信,盛讚這一重大的考古成就,並誠摯邀請張頷先生赴日講學交流。

張頷

張頷

在張頷的家中至今還保存著“文革”時期一件特殊的東西——一本經過改造的《毛選》,正是這本《毛選》陪伴他度過了牛棚中無數個難眠之夜。不過張頷先生並沒有完全被逆境所征服,他總認為是非還有大白天下的時候。張頷先生甚至在牛棚里用《毛選》的紙外殼製作了一個測天儀,晚上用於觀察星象。當時張頷先生被指定閱讀《毛選》中的兩篇文章,一篇是《南京政府向何處去》,一篇是《敦促杜聿明投降書》。之所以被指定讀這兩篇文章,是因為張頷先生“拒不投降”。他說當時他被打得受不了時就認錯了,再打一次時就又不承認了。張頷先生說,他不斷地打,不斷地翻案,是想到“臨財無苟得,臨難無苟免”這句古訓。有些錢是不可以隨便地拿的,而遭到了災難的時候,也不應該苟且度過,應該還是扎紮實實、安安心心地考慮,總有前途的。

張頷

“文革”中所有的《侯馬盟書》資料沒有遭到任何毀壞,它們被集中裝箱,堆放在了文廟后的一間舊房子里,一直默默地等待著張頷先生的到來。而“文革”一結束,張頷先生便再次投入到了《侯馬盟書》的研究之中。 《侯馬盟書》的初版發行時間是1976年,當時的印數很少,因而這本書引起的轟動僅限於專家圈子裡,廣大讀者中知之者有限。據當時的媒體報道,甚至在北京大學的圖書館內,也只購藏了一冊,使得許多專業教授也難得一借。其後,《侯馬盟書》也沒有再行出版。據了解,目前中國台灣有人出版了《侯馬盟書》的縮印本。事實上,張頷先生自己對初版發行的《侯馬盟書》並不滿意,這也是他重修“盟書”的原因。歷時多年,在張頷先生淡泊名利、孜孜以求的努力之下,《侯馬盟書》增訂本終於由山西省古籍出版社再次出版發行了。張頷先生說,他的夙願終於了了。

張頷

張頷老先生目前依然保持著多年的生活習慣,每天凌晨四五點鐘就起床開始看書。在老人家的床頭,擺放著《詩經註釋》、《周易註釋》、《回憶王冶秋》等書籍。在張頷先生書桌的牆壁上至今仍弔掛著兩塊水牌,上有毛筆的工整抄錄,涉及音韻、天文等方面的內容,張老解釋道:都是須強記熟背的內容,待銘篆鐫心后再行更換。在他身穿的衣服上,總有幾個口袋,其中插著一支圓珠筆,裝著幾張白卡片,凡遇有用知識即隨手記錄,回來后再作歸納總括。問及平日的起居,張老坦言,一日不讀書就無聊。 1986年11月,山西省陽曲縣發現一塊古代四字匾額,這四個字在山西無人能識,有關部門只得誠邀中國有識之人前來辨認。當時張頷先生在上海出差,回到山西之後他立即趕往陽曲,當即不僅把這四個字認出,而且還將這塊匾額的來龍去脈解釋得一清二楚,這件事經《太原晚報》等媒體報道后,在山西省轟動一時。

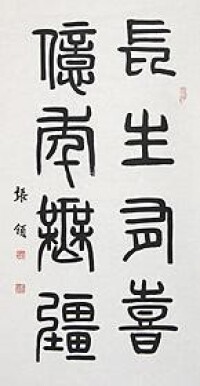

張頷先生曾經自製一“聯”:深知自己沒油水,不給他人添麻煩。事實上,倒是有不少人不斷地來“麻煩”張頷先生。許多人慕名來找張頷先生或索書或求教。尤其是索字,張頷先生自稱不是書家,更不想以書法沽名,但他的書法卻在坊間廣泛流布,為內行人士所稱道。張頷先生的書法尤善篆文,其書藏頭護尾,翕張自如,遒勁峭拔,鐵畫銀鉤,這與老先生諳熟先秦篆籀字理、瞭然金石文字演化不無干係。

2004年秋,西泠印社邀張頷先生為“社員”,這是這家國內歷史最久、影響最大的金石書法篆刻學術性團體成立百年來邀請加入的第一位山西會員。

《萬榮出土錯金鳥蟲書戈銘文考釋》

張頷著作

《庚兒鼎解》(與張萬鍾合作)

1961年山西侯馬上馬村東周晉國墓葬出土了兩件帶有長銘的大銅鼎。張頷先生首先考釋了該鼎銘文字形,字義,並據銘文的內容判定其為東周時期徐國之器,其主人為徐王庚作為王子時所作之器。根據銅器命名的慣例,定名為“庚兒鼎”。關於該器銘文一些字的詮解,后被收入《金文詁林》一書。至於徐國之器何以流入晉國,文章通過對徐與吳楚密切關係及當時有以“宗器相賂”的史實詳加考證,做出了合理解釋。文章認為,此鼎當是晉大夫受賂之器,對該鼎的鑄造時限也做了可信的推斷。由於對這件器物銘文的考釋以及其時代的斷定,這件器物也就成了在考古學上的“標形器”。此文發表后亦見於日本學者江樹治先生的著述中。

《陳喜壺辨》

張頷著作

《匏形壺與匏瓜星》

1973年山西聞喜縣出土戰國時帶有鳥頭蓋的偏頸陶壺。張頷作此文考證該器形制的涵義,指出這件器物即古文獻中所說的“玄酒陶匏”的“匏壺”,即盛玄酒(水)用的禮器。此類形制的銅器已見於容庚 《殷周青銅器通論》中著錄的圖版“鳥蓋瓠壺”。文章又指出,壺形為匏瓜即葫蘆的一種,鳥頭壺像雞形。此器輪廓形象恰如古天文星像中“匏瓜星”亦即“天雞”之象。蓋西周時以匏瓜作為日用器物,古人見物形對照以名星象,有其淵源有自。以“匏瓜”為星名,確系中國古代所固有,而非外來的名稱。這篇文章是張頷考古與天文學相結合進行學術研究的代表性例證之一。

張頷

張頷

張頷

張頷

張頷

張頷

張頷