子宮內膜腺癌

由子宮內膜上皮細胞發生的惡性腫瘤

子宮體癌又稱子宮內膜腺癌(endomertrial adenocarcinoma),是由子宮內膜上皮細胞發生的惡性腫瘤,多見於50歲以上絕經期和絕經期後婦女,以50-59歲為高峰。近年來由於子宮頸癌發病率降低,我國人口平均壽命延長,以及更年期激素替代療法的應用,發病率呈上升趨勢。

應與以下情況鑒別絕經后出血 首先應警惕是否為惡性腫瘤,儘管隨年代的進展,絕經后出血中惡性腫瘤的比例已大大下降。如Knitis等報道,40年代絕經后陰道流血中惡性疾病佔60~80%,70年代隆至25~40%,80年代又降至6~7%。國內蘇應寬等報道,60年代惡性疾病佔76.2%,內膜癌占惡12.9%.

子宮內膜癌分期:

子宮內膜腺癌

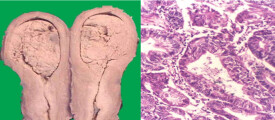

病理變化 肉眼觀,子宮內膜癌分為瀰漫型和局限型。瀰漫型表現為子宮內膜瀰漫性增厚,表面粗糙不平,灰白質脆,常有出血壞死或潰瘍形成,並不同程度地浸潤子宮肌層。局限型多位於子宮底或子宮角,常呈息肉或乳頭狀突向宮腔。如果癌組織小而表淺,可在診斷性刮宮時全部刮出,在切除的子宮內找不到癌組織。鏡下,以高分化腺癌居多。①高分化腺癌:腺管排列擁擠、紊亂,細胞輕度異型,結構貌似增生的內膜腺體。②中分化腺癌:腺體不規則,排列紊亂,細胞向腺腔內生長可形成乳頭或篩狀結構,並見實性癌灶。癌細胞異型性明顯,核分裂像易見。③低分化腺癌:癌細胞分化差,很少形成腺樣結構,多呈實體片狀排列,核異型性明顯,核分裂像多見。在高分化子宮內膜腺癌中,若伴有良性化生的鱗狀上皮,稱腺棘癌(adenoacanthoma);腺癌伴有鱗癌上皮成分,則稱為腺鱗癌(adenosquamous carcinoma)。

擴散 子宮內膜癌一般生長緩慢,可局限於宮腔內多年,轉移發生較晚。擴散途徑以直接蔓延和淋巴道轉移多見,血道轉移比較少見。 1.直接蔓延 向上可達子宮角,相繼至輸卵管、卵巢和其它盆腔器官;向下至宮頸管和陰道;向外可侵透肌層達漿膜而蔓延至輸卵管卵巢,並可累及腹膜和大網膜。 2.淋巴道轉移 宮底部的癌多轉移至腹主動脈旁淋巴結;子宮角部的癌可經圓韌帶的淋巴管轉移至腹股溝淋巴結;累及宮頸管的癌可轉移至宮旁、髂內外和髂總淋巴結。 3.血行轉移 晚期可經血道轉移至肺、肝及骨骼。臨床病理聯繫 早期,患者可無任何癥狀,最常見的臨床表現是陰道不規則流血,部分患者可有陰道分泌物增多,呈淡紅色。如繼發感染則呈膿性,有腥臭味。晚期,癌組織侵犯盆腔神經,可引起下腹部及腰骶部疼痛等癥狀。根據癌組織的累及範圍,子宮內膜癌分期如下:Ⅰ期,癌組織限定於子宮體;Ⅱ期,癌組織累及子宮體和子宮頸;Ⅲ期癌組織向子宮外擴散,尚未侵入盆腔外組織;Ⅳ期,癌組織已超出盆腔範圍,明顯累及膀胱和直腸粘膜。Ⅰ期患者手術后的五年生存率接近90%,Ⅱ期降至30%-50%,晚期患者則低於20%。

診斷檢查

1.病史中多有不規則陰道出血、血性或漿液性分泌物,尤以絕經后出血多見,較晚的病例可有疼痛癥狀。

2.查體時常無明確陽性體征。約半數以上的病例可有輕度子宮增大,觸診時感覺宮體稍軟。

3.子宮內膜組織學檢查為診斷依據。一般採用分段刮宮法,將從宮頸管、宮腔刮取的組織分別送檢,以輔助判斷病變範圍。

4.宮腔吸引塗片作細胞學檢查。

5.宮腔鏡檢查在直視下對可疑部位取活檢可提高診斷準確率。

6.B超、CT及MRI檢查可輔助判斷腫瘤浸潤肌層的深度及淋巴轉移的情況。

7.淋巴造影檢查有助於發現淋巴轉移。

治療方案

1.Ⅰ期行次廣泛全子宮、雙附件、盆腔及腹主動脈旁淋巴結切除。開腹后應採取腹腔沖洗液作細胞學檢查。

3.Ⅲ期仍爭取行次廣泛全子宮、雙附件及淋巴結切除,可加術前及術後放療。

4.晚期或複發癌,手術困難者可選擇放療、化療及激素治療。

5.孕激素治療,有條件者可作雌、孕激素受體測定。受體陽性可選擇:(1)甲孕酮,100mg,口服,1/d。(2)己酸孕酮,500mg,肌注,1/d,1月後250mg肌注,1/d。(3)甲地孕酮,40~80mg,口服,1/d。

保健貼士

1.穀類早餐能預防子宮內膜腺癌。

2.服用避孕藥可以減少子宮內膜腺癌的患病幾率。

子宮內膜腺癌的發病率往往與其生理、工作環境、飲食環境相關。一般肥胖、不育不孕、月經失調等的人容易得子宮內膜腺癌。

80年代末,黃荷鳳等報道,惡症佔22.7%,而內膜癌占惡例的45.5%,宮頸癌佔43.6%。鄭英等報道,惡性疾病佔24.9% (良性佔73.3%),居絕經后出血的第2位。從絕經年限看,絕經5年佔14%,絕經5~15年者佔68.3%。可見,在惡性腫瘤中隨年代的進展,子宮內膜癌有上升的趨勢。黃荷鳳的報道甚至超過了宮頸癌。絕經后出血情況與癌變程度不一定成正比。出血量可能很少,出血次數也不多而癌病變可能已經比較明顯。所以應仔細做婦科檢查,查清陰道、宮頸、子宮體、附件有無異常情況存在。由於可能有兩種以上病變同時存在,如存在老年性陰道炎同時有子宮內膜癌,所以決不能因已發現一種病變而忽視進一步檢查。除細胞學檢查外,分段診刮是不可缺少的診查步驟,因為診斷性刮宮術的子宮內膜癌確診率高達95%。國內程維雅報道,10年448例絕經后子宮出血的診刮子宮內膜,其中內膜癌佔11.4%(51例),羅啟東等報道為8.7%。文獻報道為1.7~46.6%不等,一般均在15%以下。

更年期常發生月經紊亂,尤其子宮出血較頻發者,不論子宮大小是否正常,必須首先做診刮,明確性質后再進行治療。子宮內膜癌可要生在生育期甚至生育早期婦女。山東省立醫院曾不一子宮內膜癌患者,年僅26歲,月經過多3年,按功能性子宮出血治療無效,最後診刮證實為子宮內膜癌。所以年輕婦女子宮不規則流血治療2~3個月無效者,也應進行診刮辨明情況。

二、子宮內膜不典型增生

多見於生育年齡婦女。子宮內膜不典型增生重度在組織形態上,有時很難與分化良好的腺癌鑒別。通常子宮內膜不典型增生,病理上可表現為灶性,有壓扁的正常上皮,細胞分化較好,或可見鱗狀上皮化生,肥漿染荷花色,無壞死浸潤等表現。而子宮內膜腺癌的癌細胞核大,染色質增多,深染,細胞分化不好,核分裂多,胞漿少,常常發生壞死及浸潤現象。而與分化良好的早期內膜腺癌鑒別:①不典型增生者常常有完整的表面上皮,而腺癌則沒有,故如見到較完整的或壓扁的表面上皮可排除內膜腺癌。此外,內膜腺癌常有壞死出血現象;②藥物治療反應不同,不典型增生者,用藥劑量偏小即奏效較慢,持續性長,一旦停葯可能很快複發;③年齡:年輕者多考慮不典型增生,挑戰者者多考慮內膜腺癌之可能。

三、子宮粘膜下骨瘤或內膜息肉

多表現月經過多或經期延長,或出血同時可伴有陰道排液或血性分泌物,臨床表現與內膜癌十分相似。但通過探宮腔,分段刮宮,子宮碘油造影,或宮腔鏡檢查可做出鑒別診斷。

四、子宮頸管癌

與內膜癌一樣,同樣表現不規則陰道流血及排液增多。如病理檢查為鱗癌則考慮來源於宮頸。如為腺癌則鑒定其來源會有困難,如能找到粘液腺體,則原發於頸管的可能性較大。日本Okudaira等指出,在浸潤性宮頸腺癌組織中,癌胚抗原(CEA)的陽性表達率很高,因此,作CEA免疫組織染色,有助於宮頸腺癌與宮內膜的鑒別。

六、原發性輸卵管癌

陰道排液、陰道流血和下腹痛,陰道塗片可能找到癌細胞而和內膜癌相似。而輸卵管癌宮內膜活檢陰性,宮旁可捫及腫物,有別於內膜癌。如包塊小而觸診不表者,可通過腹腔鏡檢查確診。

五、老年性子宮內膜炎合併宮腔積膿

常表現為陰道排出膿液、血性或膿血性排液,子宮多增大變軟。通過B超檢查而後擴張宮癌組織,只見炎性浸潤組織。子宮積膿常與子宮頸管癌或子宮內膜癌並存,鑒別時必須注意。