共找到17條詞條名為江口鎮的結果 展開

江口鎮

安徽省潁上縣轄鎮

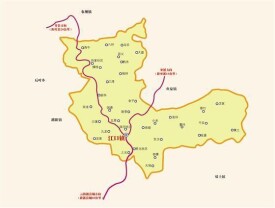

江口鎮隸屬安徽省阜陽市潁上縣,位於潁上縣西北部,介於北緯32°76′至32°89′,東經116°14′至116°27′之間,北與利辛縣胡集鎮相鄰,西與潁東區楊樓鎮、新烏江鎮接壤,南與建潁鄉隔潁河相望,東與古城鎮、陳橋鎮相接,總面積79.5平方公里,呈南北狹長狀,鎮域範圍內南北最大跨度達13公里,境內有潁河、蘇溝、濟河、烏江等河流。截至2016年,江口鎮轄16個行政村和1個社區,總人口93424人,人口規模全縣第二。

江口夏商時屬豫州地,稱慎邑,北宋時名江陂鎮,明初屬潁陽鄉,該地因位於烏江入潁河口故名。民國時期屬江口區,解放后一直是區所在地。1992年撤區並鄉時仍設江口鎮,鎮政府駐地江口集。江口鎮歷史上是潁上縣“四大集鎮”之一,潁上縣“古八景”中“映林晚照”和“江口晴波”兩處在江口鎮境內。

江口鎮境內涉及3座大型煤礦,阜淮鐵路、口孜東礦鐵專線、板集礦鐵專線3條鐵路穿鎮而過。2012年,江口鎮實現地區生產總值7.47億元,人均純收入5262元,財政收入1100萬元。

據歷史記載,江口岸夏商時代屬豫州地,稱慎邑(既北古城遺址)。

北宋時期稱江陂鎮,以西部江陂水而得名。

明初屬潁陽鄉。明初,陂水歸槽於烏江,該鎮位於烏江入潁河口故名。

清道光年間江口集在潁上縣的位置

民國三十七年(1948年),設江口區,江口鄉屬之。

新中國成立后仍置江口鄉,一直是區(大公社)所在地。

1957年11月,恢復區轄鄉體制,復設江口區。

1958年9月底,成立江口人民公社。

1969年9月,撤銷江口區,組建江口人民公社。

1972年8月,增設漁業公社。

1973年1月,公社下設管理區。

1979年,恢復區、鄉建制,公社轄管理區終止。

1991年,實行撤區並鄉,由原江口區所轄7個鄉鎮中的烏江鄉、馬圩鄉、江口鎮3個小鄉鎮並成為江口鎮,鎮政府設在原江口區所在地江口集。

沿革變遷

1988年,原江口區轄1個鎮、4個鄉,共45個行政村,其中江口鎮10個村,烏江鄉7個村,張村鄉8個村,馬圩鄉10個村,東古城鄉10個村。原江口鎮10個村,7個村,原馬圩鄉10個村。

| 名稱 | ||

| 江口鎮 | 張老村 | 聶湖村 |

| 烏江鄉 | 郭庄村 | 鄧楊村 |

| 張村鄉 | 農科村 | 郭羅村 |

| 馬圩鄉 | 江西村 | 陳六村 |

| 東古城鄉 | 原烏江鄉 | 馬圩村 |

| 新江村 | 西元村 | 周圩村 |

| 樊南村 | 中心村 | 余圩村 |

| 孫庄村 | 湯圩村 | 牛圩村 |

| 張庄村 | 王李村 | 江北村 |

| 林圩村 | 小河村 | 夏圩村 |

| 劉庄村 | 王橋村 | 兩洋村 |

1991年,撤銷江口區、烏江鄉、馬圩鄉,烏江鄉、馬圩鄉所屬行政村併入江口鎮。

2009年至2015年,江口鎮轄1個社區、16個行政村。

區劃詳情

截至2015年,江口鎮轄1個社區、16個行政村,各村建立若干個村民小組。鎮政府駐地晴江社區江口集。

•社區:晴江社區;

•村:樊南村、孫庄村、林圩村、劉庄村、郭庄村、小河村、湯圩村、中心村、王李村、王橋村、夏圩村、周圩村、馬圩村、郭羅村、江北村、牛圩村。

江口鎮位於安徽省西北部,潁上縣西北部,介於北緯32°76′~32°89′,東經116°14′~116°27′之間,西與潁東區楊樓鎮、新烏江鎮相鄰,北與利辛縣胡集鎮接壤,東與陳橋鎮、古城鎮相連,南與建潁鄉隔潁河相望,總面積80平方公里。

江口鎮

江口鎮地勢平坦,平均地表高程26米,高差只有1米。

江口鎮屬暖溫帶半濕潤氣候,冬寒夏熱,四季分明,雨量充沛。平均氣溫15.1C°,年平均降水904.6毫米,平均無霜期221天。

江口鎮境內河溝縱橫,南靠潁河,北鄰蘇溝,濟河橫貫其中,烏江河至北向南注入潁河,與大、中、小溝構成水利網路。

截至2008年,江口鎮耕地面積74835畝,土壤分為三種類型,南部沿潁河一帶系沙和沙淤混合土,約佔總耕地面積的30%,濟河以北地區為黑土崗地,約佔40%,中部是淤地佔40%。

據有關部門勘測,江口鎮地下蘊藏著豐富的煤炭資源,新興的劉庄煤礦首批開採區包含了東部的6個村,西部和北部地下豐富資源有待開採。

1988年,江口鎮有居民24486人。

2003年末,江口鎮總人口76043人,其中男39522人,女36512人,男女性別比100比108.2,非農業人口5435人,佔總人口的7.1%。

2006年末,江口鎮總人口76873人。

截至2013年,江口鎮總人口85274人。

截至2016年3月,江口鎮總人口93424人。

阜淮鐵路江口段一隅

阜潁北路貫穿江口鎮境內。截至2015年,總投資2000萬元的034縣道江口至江北段(江江路)12.9公里全線竣工;小河到王橋、中心到王李兩處斷頭路3公里已竣工;林圩安置區搬遷安置通道已經竣工;“一事一議”項目11個,新修水泥路11.6公里,橋樑3座,總投資438.28萬元,其中群眾自籌79.7萬元,財政獎補358.58萬元;周圩村扶貧項目2.05公里4米寬水泥路、東大溝褚庄橋10米單跨4.7米寬橋面已竣工。徐橋集濟河大橋正在施工中,預計11月份通車。

2011年,江口鎮共完成地區生產總值7億元。其中一產2.46億元,二產1.22億元,三產3.32億元,農民實現人均純收入4388元,實現財政收入311萬元。

2012年,江口鎮生產總值7.47億元,人均純收入5262元,財政收入1100萬元。

江口鎮過去是傳統的農業大鎮,小麥、大豆、芝麻等農產品品質優良。近年加大了農業結構的調整,玉米、紅芋及經濟作物面積逐年擴大,王橋、聶湖、小河等村的大蒜、林圩、孫庄、劉庄等村的辣椒,王李等村的煙葉,無論是種植規模還是品質,都遠近聞名。1995年後,經過三年的努力,實現了高標準林網建設,四旁植樹和成片造林大幅度增加。目前全鎮擁有速生楊樹180萬株,木材積累量20萬立方米。畜牧養殖業規模迅速擴大,2003年全鎮黃牛飼養量16219頭,生豬飼養量58576頭,山羊飼養量85566隻,家禽飼養量967440隻,樊南、閆徐村養雞超6萬隻,逐步向專業化、產業化發展。

2014年,全鎮土地流轉面積18600畝,總面積7.1萬畝,小麥面積6.5萬畝,玉米面積3.2萬畝,大豆面積3.3萬畝,其他作物0.6萬畝。郭庄村100畝特色西瓜種植,馬圩村200畝8424西瓜種植、辣椒,孫庄村蔬菜300種植。新增養羊場1個,牛場1個,豬場1個。

2015年全鎮6.8萬畝小麥,平均畝產496公斤,夏種玉米種植面積5.055萬畝,大豆1.745萬畝,瓜果蔬菜等其他經濟作物種植面積達到0.3萬畝。全鎮流轉土地達到3.29萬畝。

截至1988年,江口鎮內建有機械廠、磚瓦窯廠等企業。2011年,江口鎮內建起了3家麵粉加工廠,20餘家畜禽肉類加工私營企業,招商引資已引進盛昌板材加工廠、潁河木業有限公司、恆源摩配組裝廠等企業,2011年第二產業實現總產值1.22億元。

江口鎮商業中心

江口集鎮服裝市場全市有名,農貿市場吸引著外地客商,農副產品銷往全國各地。蒜苔收穫季節,大批蒜苔銷往天津、東北地區。1988年至1991年,江口免毛市場全國聞名,河南、山東江蘇等地免毛到此交易,年成交量近千噸,交易額上億元,銷往廣東、浙江外貿出口。

2011年,江口鎮第三產業實現總產值3.32億元,實現財政收入311萬元,其中稅務入庫311萬元,國稅26萬,地稅285萬,契稅1萬,非稅收入160萬元。2012年,江口鎮實現財政收入1100萬元。2013年江口鎮財稅收入任務579萬元,截止10月底,完成財稅收入660萬元,佔全年任務的114%,其中稅收完成312萬元,非稅收入完成348萬元。2014年截至11月底,完成財稅收入766萬元,其中稅收完成406萬元,非稅收入完成360萬元。

集鎮建設

江口鎮一隅

截至2007年,全鎮中學3所,小學24所,在校中學生3200人,小學生11000人,在職教師404人。1997年至2000年,鎮委鎮政府提出不建辦公樓建造教學樓,在財政十分困難的情況下,投資400多萬元,為馬圩、王樓中學,江口中心小學新建三座教學樓。2000年隨著國家危改項目工程的進行,鎮黨委政府爭取項目11個,面積6786平方米,資金300多萬元。2001年,祖籍江口鎮的一在外人士捐資20萬元,為西元小學新建一座興華教學樓。2004年,江口鎮林圩村一在外人士促成所在公司投資20萬元為林圩小學新建一座教學樓。截至2008年,教師隊伍中副高職稱9人,中級職稱108人。1999年普及九年制義務教育工作通過國家級驗收。

潁上縣江口中心衛生院一角

江口鎮基督教堂

郵電通訊

1991年撤區並鄉后,廣播電視事業快速發展,新建了調頻廣播和電視差轉檯,31個行政村相繼建成二級廣播站,1995年集鎮開通了有線電視,可收視到20套清晰的電視節目。1994年開通了程式控制電話,目前用戶已達5000戶,移動和聯通公司在集鎮上分別建了微波塔,手機已經普及,寬頻網延伸至江口。

“江口集魯班古廟會”由來已久,源遠流長,是江口鎮周邊十公里的群眾進行物資交流的盛會。每年舉辦時,潁上縣文化館及河南省的一些縣市給江口鎮帶來戲劇歌舞等文化娛樂活動。

慎城遺址

慎城遺址現貌