雲南農業大學

省重點大學

雲南農業大學(Yunnan Agricultural University,YAU),簡稱“雲農大”,坐落在春城—雲南省昆明市,為雲南省屬重點大學,入選國家卓越農林人才教育培養計劃和卓越工程師教育培養計劃,是全國第二批深化創新創業教育改革示範高校、全國創新創業典型經驗高校、國家“2011計劃”建設單位、中國政府獎學金來華留學生接收院校,具有研究生推免資格高校,擁有博士學位和碩士學位授予權,設有中國-東盟教育培訓中心。

徠學校創辦於1938年,前身是國立雲南大學農學院,建址昆明市呈貢縣,1958年獨立建成昆明農林學院,遷址昆明北郊黑龍潭,1962年滇南大學、滇西大學併入昆明農林學院,1969年搬遷至大理州賓川縣,1970年遷至原曲靖地區尋甸縣,1971年與雲南農業勞動大學合併成立雲南農業大學,1980年搬回昆明北郊黑龍潭。1983年成為碩士學位授權單位,1993年列為雲南省屬重點大學,2003年成為博士學位授權單位,2007年設立博士后科研流動站。2008年教育部本科教學評估為優秀,2009年、2013年、2014年省委省政府依託學校教育管理資源分別創辦了雲南農村幹部學院、雲南省食品安全管理學院、雲南省高原特色農業產業研究院。2013年,經科技部、教育部審核批准建設雲南農業大學新農村發展研究院。

截至2020年12月,學校有校本部和五華校區、普洱校區、西雙版納校區,佔地面積3803畝,佔地面積253.52萬平方米,校舍面積65.31萬平方米,教學科研儀器設備總值36911萬元;下設22個學院,81個本科專業;有在職教職工1783人,其中高級職稱700餘人,全日制在校生32620人,成人教育學生7504人,各類留學生近200人。

學校前身

昆明農林學院

雲南農業大學歷史可追溯到1907年創辦的雲南農業學堂。

1934年,省立東陸大學改製為省立雲南大學,並進行院系調整,設立農業試驗場為農學院設立打下基礎。

1938年,國立雲南大學農學院創辦,建址昆明市呈貢縣,設農藝、森林兩系,首任院長湯慧茹。

1940年,增設蠶桑專修科,因日軍轟炸昆明,學院疏散至呈貢農村辦學。

1950年,增設畜牧、園藝兩系。

1953年,全國高校院系調整,農學院畜牧、園藝、桑蠶三系分別調入四川大學農學院(現四川大學)和西南農學院(現西南大學),隨後農學院撤銷,農藝、森林兩系改為農學系和林學系,直屬雲南大學。

1958年4月,經雲南省委批准,將雲南大學的農、林兩系獨立建成昆明農林學院,遷址昆明北郊黑龍潭榮譽軍人休養院舊址,同時舉辦三年制和半年制的農業幹部培訓班,學校直屬林業部管理。

1960年,在原址一分為二,分別建立昆明農學院(3個系7個專業)和雲南林學院(3個系6個專業)。

1961年,又將昆明農學院、雲南林學院、雲南省畜牧獸醫學院(中專戴帽)合併,仍定名為昆明農林學院,隨後又將滇南大學農學系、滇西大學林學系併入,共8個系15個專業,在小哨設立畜牧獸醫分院。

1962年,學院進行專業調整,學院改社農學、林學、牧醫3個系6個專業。

1964年,昆明農林學院小哨分院中專部改建為雲南省畜牧獸醫學校(現雲南農業職業技術學院),9月,學院開始在尋甸籌建教學農場。

1965年,昆明師範學院生物專業部分併入昆明農林學院。

1969年12月,昆明農林學院疏散下放,搬遷至大理州賓川縣。

1970年12月,昆明農林學院遷至原曲靖地區尋甸縣,學院林學部分與北京遷址雲南的林學院合併組建西南林學院(現西南林業大學)。

雲南農業勞動大學

1965年,經雲南省委批准,在農學院尋甸半農半讀農場的基礎上新建雲南農業勞動大學,設中文、理化、農學、林學、牧醫、水利等系和專業,校址在天生橋一帶半山區。

雲南省建築工程學校

1徠958年,昆明工業學校工業與民用建築專業分建雲南省建築工程學校。

1961年9月,雲南省建築工程學校與雲南省交通學校合併組建雲南省第二工業學校(現雲南交通職業技術學院)。

1979年3月,經雲南省人民政府批准,雲南省建築工程學校復校。

1993年,雲南省建築工程學校被雲南省政府首批命名為省部級重點中專學校。

2000年,雲南省建築工程學校被國家教育部命名為國家級重點中專學校。

雲南熱帶作物職業學院

1960年7月,雲南省熱帶亞熱帶經濟作物學校創建,校址在景洪縣省熱帶作物研究所旁。

1963年7月,第一期學員畢業后,雲南省熱帶亞熱帶經濟作物學校停辦。

1980年1月,重新恢復辦學,更名為雲南省熱帶作物學校。

1998年,雲南省熱帶作物學校與雲南省農墾管理學校合併,更名為雲南省熱帶農業工程學校。

2004年7月,經雲南省人民政府批准,升格為雲南熱帶作物職業學院。

2008年,雲南熱帶作物職業學院通過教育部規定的高職高專人才培養工作評估,。

合併組建

1971年,昆明農林學院在尋甸與雲南農業勞動大學合併成立雲南農業大學。

1980年,雲南農業大學由尋甸搬回昆明北郊黑龍潭原址辦學。

1983年,雲南農業大學完成遷校工作,經國務院學位委員會批准,雲南農業大學增列為碩士學位授予單位。

1993年,雲南農業大學列為雲南省屬重點大學。

2003年,雲南農業大學成為博士學位授予單位。

2004年7月,雲南省建築工程學校併入雲南農業大學,成立雲南農業大學建築工程學院。10月,經省政府批准,雲南省香料研究開發中心整體併入雲南農業大學,內設機構名稱為雲南農業大學香料研究中心。

2007年,雲南農業大學設立博士后科研流動站。

2008年,雲南農業大學在教育部本科教學工作水平評估中獲得優秀。

2009年5月,雲南省委省政府依託雲南農業大學成立雲南農村幹部學院。

2012年5月,雲南農業大學被教育部評為全國畢業生就業典型經驗高校,外交部和教育部批准中國-東盟教育培訓中心在學校掛牌,承辦各部委或國際組織委託的援外農業科技國際培訓。

2013年,經科技部、教育部審核批准建設雲南農業大學新農村發展研究院。

2013年10月,雲南省委省政府依託雲南農業大學成立雲南食品安全管理學院,雲南農業大學入選教育部第三批“卓越工程師教育培養計劃”高校,經科技部、教育部審核批准建設雲南農業大學新農村發展研究院。

2014年4月,雲南省委省政府依託雲南農業大學成立雲南省高原特色農業產業研究院。5月,雲南熱帶作物職業學院併入雲南農業大學,更名為雲南農業大學熱帶作物學院。10月,學校入選教育部第一批卓越農林人才教育培養計劃改革試點高校,成為中國政府獎學金接收外國留學生院校。

2016年7月,雲南農業大學被教育部評為全國創新創業典型經驗高校。

2020年12月,雲南農業大學正式實施學部制,設立農學學部、理工學部和人文社會科學學部3個學部。

2021年5月15日,成為高等農林院校課程思政聯盟理事會員單位。

2021年7月26日,入選國務院學位委員會辦公室公布的2020年現有博士學位授予單位新增一級學科博士點。

2021年7月26日,入選2020年現有博士、碩士學位授予單位新增一級學科碩士點。

雲南農業大學

| 專業設置 | |

| 院系 | 專業 |

|---|---|

| 雲南農業大學農學與生物技術學院 | 生物技術、農學、種子科學與工程、中藥資源與開發、中草藥栽培與鑒定 |

| 雲南農業大學動物科學技術學院 | 動物科學、蜂學、水產養殖學、草業科學 |

| 雲南農業大學動物醫學院 | 動物醫學、動物醫學(第二學士學位) |

| 雲南農業大學植物保護學院 | 植物保護、動植物檢疫、森林保護 |

| 雲南農業大學園林園藝學院 | 風景園林、園藝、設施農業科學與工程、園林、環境設計 |

| 雲南農業大學資源與環境學院 | 生態學、環境工程、環境科學、農業資源與環境、土地資源管理 |

| 雲南農業大學食品科學技術學院 | 食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程、葡萄與葡萄酒工程 |

| 雲南農業大學煙草學院 | 香料香精技術與工程、煙草 |

| 雲南農業大學龍潤普洱茶學院 | 茶學 |

| 雲南農業大學水利學院 | 土木工程、土木工程(卓越工程師班)、水利水電工程、水利水電工程(卓越工程師班)、水文與水資源工程、農業水利工程、水土保持與荒漠化防治、土地整治工程 |

| 雲南農業大學機電工程學院 | 機械設計製造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、能源與動力工程、電氣工程及其自動化、農業機械化及其自動化、工業工程 |

| 雲南農業大學理學院 | 數學與應用數學、應用化學、化學生物學、電子信息工程 |

| 雲南農業大學大數據學院 | 計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、人工智慧 |

| 雲南農業大學建築工程學院 | 土木工程、建築環境與能源應用工程、給排水科學工程、農業建築環境與能源工程、建築學、城鄉規劃、工程管理、工程造價 |

| 雲南農業大學經濟管理學院 | 經濟學、投資學、農林經濟管理、行政管理、電子商務、經濟學(第二學士學位) |

| 雲南農業大學人文社會科學學院 | 社會工作、秘書學、旅遊管理、酒店管理 |

| 雲南農業大學外語學院 | 英語、緬甸語、泰語、越南語、翻譯、英語(第二學士學位) |

| 雲南農業大學體育學院 | 體育教育、體育教育(校園足球人才)、社會體育指導與管理 |

| 雲南農業大學國際學院 | 漢語國際教育、土木工程(土木與環境工程)(中外合作辦學)、農林經濟管理(中外合作辦學) |

| 雲南農業大學熱帶作物學院 | 秘書學(高職本科)、網路工程(高職本科)、食品科學與工程(高職本科)、風景園林(高職本科)、農學(高職本科)、園藝(高職本科)、茶學(高職本科)、森林保護(高職本科)、中草藥栽培與鑒定(高職本科)、工程造價(高職本科)、農林經濟管理(高職本科)、電子商務(高職本科)、旅遊管理(高職本科) |

截至2020年12月,學校有專任教師1274人、外聘教師369人,專任教師中,“雙師型”教師264人,占專任教師的比例為20.72%;具有高級職稱的專任教師636人,占專任教師的比例為49.92%;具有研究生學位(碩士和博士)的專任教師1100人,占專任教師的比例為86.34%,非本校畢業的教師佔74.25%。有中國工程院院士1人,百千萬人才工程入選者3人,省級高層次人才84人,省部級突出貢獻專家6人,全國教育系統先進集體2個,全國專業技術人才先進集體1個,教育部高等學校教學指導委員會委員9人,國家科學技術獎評審專家1人;國家級教學團隊2個,雲南省教學團隊8個;國家級教學名師1人,雲南省教學名師15人,省級高層次人才83人,省部級突出貢獻專家6人。

| 教學團隊 | 姓名 |

| 中國工程院院士 | 朱有勇(專職) |

| 國家級教學名師 | 朱有勇 |

| 百千萬人才工程入選者 | 李成雲、魏紅江等 |

| 國家級教學團隊 | 植物保護學教學團隊(2008年,朱有勇)、作物栽培學與耕作學教學團隊(2010年,吳伯志/郭華春) |

| 全國優秀教師 | 周紅傑、楊毅 |

| 雲南省級教學名師 | 葛長榮、邵宛芳、鄧偉、呂永康、何月秋、龔愛民、資谷生等 |

| 雲南省級教學團隊 | 動物遺傳育種學教學團隊(2009年)、蜂學教學團隊(2009年)、動物營養與飼料科學教學團隊(2011年)、煙草學科教學團隊(2013年) |

雲南農業大學

| 博士后科研流動站 | 植物保護、作物學、食品科學與工程 |

| 一級學科博士學位授權點 | 作物遺傳育種、植物保護、畜牧學、作物學、食品科學與工程 |

| 一級學科碩士學位授權點 | 作物遺傳育種、植物保護、環境科學與工程、科學技術史、作物學、農業資源利用、畜牧學、食品科學與工程、農業工程、作物學、食品科學與工程 |

| 專業碩士學位類別 | 農業、獸醫、翻譯、體育、風景園林、社會工作、生物與醫藥、資源環境、土木工程 |

| 省部級重點學科 | 農業資源利用、農業水土工程、畜牧學、植物病理學、作物遺傳育種、動物食品科學、農業經濟管理、農業昆蟲與害蟲防治、環境科學與工程、農業資源利用、植物營養學、園藝 |

校園風景

幽海道

質量工程

截至2020年12月,學校有國家級特色專業6個,9個專業入選國家級一流本科專業建設點,23個專業入選雲南省級一流本科專業建設點,雲南省級特色專業7個,雲南省級重點建設專業8個,雲南省級品牌專業5個,國家級人才培養模式創新實驗區2個,國家級卓越農林人才教育培養計劃改革試點項目(拔尖創新型)4項,國家級卓越農林人才教育培養計劃改革試點項目(複合應用型)2項,國家級卓越工程師教育培養計劃建設專業2個,雲南省卓越工程師教育培養計劃建設專業4個;有國家級實驗教學中心1個,省部級實驗教學中心8個,1門國家級精品在線開放課程,11門省部級精品在線開放課程,2門國家級一流本科課程,11門雲南省級一流本科課程;4個國家級大學生校外實踐教育基地。

國家級特色專業:生物技術、農學、園藝、茶學、動物科學、植物保護

國家級一流本科專業建設點:食品科學與工程、農學、茶學、動物醫學、生物技術、農業水利工程、食品質量與安全、植物保護、動物科學

國家級實驗教學示範中心:農科專業基礎實驗教學示範中心

國家級人才培養模式創新實驗區:邊疆民族地區農業工程創業人才培養模式創新實驗區、邊疆農科高素質應用型人才培養模式創新實驗區

國家級卓越農林人才教育培養計劃改革試點項目(拔尖創新型):植物保護、動植物檢疫、農學、園藝

國家級卓越農林人才教育培養計劃改革試點項目(複合應用型):動物科學、動物醫學

國家級卓越工程師教育培養計劃建設專業:水利水電工程、農業機械化及其自動化

國家級大學生校外實踐教育基地:雲南省畜產品加工工程技術研究中心工程實踐教育中心、紅河州和源農業開發有限公司農科教合作人才培養基地、晉寧大春河農科教合作人才培養基地、雲南省煙草農業科學研究院農科教合作人才培養基地

雲南省級特色專業:農學、食品質量與安全、蜂學、水利水電工程、農業機械化及其自動化、動物醫學、茶學

雲南省級一流本科專業建設點:英語、能源與動力工程、土木工程、建築學、動植物檢疫、園林、草業科學、中草藥栽培與鑒定、工程造價、農林經濟管理、機械設計製造及其自動化、計算機科學與技術、給排水科學與工程、水利水電工程、農業機械化及其自動化、農學、園藝、茶學、煙草、農業資源與環境、蜂學、動物醫學、電子商務

雲南省級重點建設專業:生物技術、植物保護、水利水電工程、動物科學、農業資源與環境等

雲南省卓越工程師教育培養計劃建設專業:水利水電工程、農業機械化及其自動化、機械設計製造及其自動化、土木工程

雲南省高等學校實驗教學示範中心:作物學實驗教學中心、農業工程專業基礎實驗教學示範中心、煙草科學與工程實驗教學中心、動物醫學實驗教學中心、植物保護學實驗教學中心等

| 精品課程 | |

| 類別 | 課程名稱 |

|---|---|

| 國家級精品課程 | 普通植物病理學、煙草栽培學 |

| 國家級一流本科課程 | 微生物學(雙語)、煙蚜種群空間格局和取樣方法 |

| 雲南省級精品課程 | 普通植物病理學、大學計算機基礎、作物栽培學、煙草栽培學、普通昆蟲學、普洱茶文化學、動物飼養學、鮮切花栽培學、動物育種學、農藥學、土壤肥料學、牧草與草坪草種子學、土壤、植株與環境分析(雙語)、肉品工藝學、VisualBasic程序設計、植物學、動物病理學、園藝植物栽培學、農業機械學、動物生物化學、植物生理學、環境生態學、肉品工藝學 |

| 雲南省級一流本科課程 | 餐桌上的奇妙世界、動物育種學、工程製圖、基礎生物化學、普洱茶文化學、水力學、遺傳學、植物學、組織行為學、煙草栽培學、中國近現代史綱要 |

教學成果

截至2020年12月,學校獲國家級教學成果二等獎1項、優秀獎1項,省級教學成果特等獎1項、一等獎12項、二等獎36項。

| 部分教學成果獲獎 | |

| 獲獎等級 | 成果名稱 |

|---|---|

| 第六屆國家級教學成果獎二等獎 | 農業生物多樣性創新人才培養基地建設與實踐 |

| 雲南省第六屆高等教育教學成果特等獎 | 農業生物多樣性創新人才培養基地建設與實踐 |

| 雲南省第六屆高等教育教學成果一等獎 | 結合雲南生物資源產業優勢建設特色專業的研究與實踐 |

| 雲南省第六屆高等教育教學成果一等獎 | 招生-培養-就業一體化實現人才培養和社會需求的有效對接 |

| 雲南省第六屆高等教育教學成果二等獎 | 直面雲南水利特色強化立體實訓培養邊疆水利應用人才 |

| 雲南省第六屆高等教育教學成果二等獎 | 學分制綜合教學管理系統的創新與實踐 |

| 雲南省第六屆高等教育教學成果二等獎 | 農科專業基礎實驗教學平台的構建與實踐 |

| 雲南省第六屆高等教育教學成果二等獎 | 通用網路教學平台開發與應用 |

| 雲南省第六屆高等教育教學成果二等獎 | 以素質教育為核心構建“模塊化”大學語文教學新體系 |

| 雲南省第六屆高等教育教學成果二等獎 | 西部農科高校學位與研究生教育發展的探索與實踐 |

| 雲南省第六屆高等教育教學成果二等獎 | 邊疆農科高素質應用型人才培養的研究與實踐 |

截至2020年12月,學校與昆明、普洱、文山、德宏、迪慶、大理等10餘個州(市)及670多家企業簽訂合作協議;開展“3+3”校縣聯合行動,大力扶持當地發展優質、高產、高效現代農業,定點幫扶姚安縣、南華縣,朱有勇院士團隊幫扶瀾滄縣成效顯著。2018年,入選教育部“省屬高校精準扶貧精準脫貧20個典型項目”,朱有勇院士被中宣部授予“時代楷模”榮譽稱號。

雲南農業大學圖冊

1987年,學校與英國胡弗漢頓大學開展科研合作,聯合培養博士研究生;2014年獲批“土木與環境工程”中外合作辦學項目;1997年獲批招收來華留學生,2014年成為中國政府獎學金接收外國留學生院校;2001年開始,與荷蘭勞倫斯坦大學開展“2+2”聯合培養本科生項目;2012年外交部和教育部批准“中國-東盟教育培訓中心”在我校掛牌,承辦各部委或國際組織委託的援外農業科技國際培訓;2015年獲批與紐西蘭林肯大學開展了“農林經濟管理專業”中外合作辦學項目。

截至2020年12月,學校先後與英國、美國、日本、德國、韓國、法國、比利時、荷蘭、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、泰國、越南、寮國、緬甸等23個國家75所院校建立了交流合作關係。長期與越南、泰國、緬甸各大學開展“2+1+1”聯合培養越南語、泰語、對外漢語專業本科生;與雲天化等知名企業合作開展“校企協同國際育人”等項目。先後主持GEF、EU、ADB、IRRI等資助的20餘項國際科技合作項目。

紅雲紅河集團向捐贈獎助學金

| 省部共建國家重點實驗室 | 省部共建雲南生物資源保護與利用國家重點實驗室(與雲南大學共建) |

| 國家工程研究中心 | 農業生物多樣性應用技術國家工程研究中心 |

| 國家地方聯合工程研究中心 | 西南中藥材種質創新與利用國家地方聯合工程研究中心、 |

| 國家農產品加工技術研發專業中心 | 國家辣木加工技術研發專業中心 |

| 教育部重點實驗室 | 農業生物多樣性與病蟲害控制教育部重點實驗室、普洱茶學教育部重點實驗室 |

| 教育部工程研究中心 | 食葯同源資源開發與利用教育部工程研究中心 |

| 科技部重點領域創新團隊 | 農業生物多樣性利用與保護創新團隊(2012年,李成雲) |

| 國土資源部科技創新團隊 | 西南多樣性區域土地優化配置與生態整治科技創新團隊(余建新,2015年) |

| 農業部區域性重點實驗室 | 雲貴高原作物有害生物綜合治理重點實驗室 |

| 農業部科學觀測實驗站 | 農業部雲南茶樹及茶葉加工科學觀測實驗站、農業部雲南耕地保育科學觀測實驗站農業部雲南耕地保育科學觀測實驗站 |

| 國土資源部土地類野外科學觀測研究基地 | 土地利用—雲南陸良野外基地 |

| 省部共建協同創新中心 | 雲南高原特色現代農業省部共建協同創新中心 |

| 其他國家級科研平台 | 國家農業農村大數據中心雲南分中心 |

| 雲南省級工程研究中心 | 雲南省特優畜產品精深加工工程研究中心、雲南省優勢中藥材規範化種植工程研究中心、雲南省滇台特色農業產業化工程研究中心、雲南省異種器官移植工程研究中心 |

| 雲南省級工程實驗室 | 雲南省土地資源利用與保護工程實驗室實驗室、雲南省農業環境污染控制與生態修復工程實驗室、雲南省土壤培肥與污染修復工程實驗室 |

| 雲南省級重點實驗室 | 雲南省植物病理重點實驗室、雲南省動物營養與飼料重點實驗室、雲南省版納微型豬近交系重點實驗室、雲南省生物大數據重點實驗室(培育)、雲南省動物基因編輯與體細胞克隆技術重點實驗室、雲南省作物生產與智慧農業重點實驗室 |

| 雲南省工程技術研究中心 | 雲南省茶深加工工程技術研究中心雲、雲南省畜產品加工工程技術研究中心、雲南省雜交粳稻工程技術研究中心、雲南省農業節水工程技術研究中心、雲南省反芻動物工程技術研究中心、雲南省農業大數據工程技術研究中心 |

| 雲南省級協同創新中心 | 西南邊境生態安全屏障與特色農業協同創新中心、高原山地牧業種質創新與養殖加工關鍵技術協同創新中心、農業大數據協同創新中心農業大數據協同創新中心 |

| 雲南省級高校重點實驗室 | 雲南省高校作物種質創新及可持續利用重點實驗室、雲南省高校農業資源與環境重點實驗室、雲南省高校農業信息技術重點實驗室、雲南省高校滇型雜交粳稻分子育種重點實驗室、雲南省高校雲貴高原草地資源與利用重點實驗室、雲南省高校食品加工與安全控制重點實驗室、雲南省高校獸醫公共衛生重點實驗室 |

| 雲南省級高校工程中心 | 雲南省高校水資源與節水灌溉工程中心、雲南省高校蜜蜂資源可持續利用工程中心、雲南省高校特色園藝植物種質資源利用工程研究中心、雲南省高校農業面源污染控制工程研究中心、雲南省高校生物天然氣產業化技術工程研究中心、雲南省高校天然橡膠綠色生產工程研究中心、雲南省高校咖啡資源開發與利用工程研究中心 |

| 其他省級科研平台 | 雲南省滇型雜交水稻研究中心、雲南省香料研究開發中心、雲南省食品安全管理學院、雲南省高原特色農業產業研究院、新農村發展研究院、雲南“三農”問題與新農村建設研究基地、雲南農村發展智庫、工業(畜產品及飼料加工)產品質量控制和技術評價實驗室 |

截至2020年12月,學校先後承擔聯合國全球環境基金、歐盟項目、國家重點研發計劃、國家973計劃、863計劃、科技支撐計劃、公益性行業科研專項、國務院農改辦、國家基金重點項目等各級各類項目3604餘項,科研經費達15億元,獲國家技術發明二等獎、國家科技進步二等獎、聯合國糧農組織(FAO)科學研究一等獎、國際農業研究(CGIAR)傑出科學獎、何梁何利科學技術進步獎、雲南省科學技術傑出貢獻獎、雲南省科技進步特等獎等國際、國家及省部級獎勵461項。

截至2020年12月,學校審定登記滇撒豬配套系、龍陵黃山羊、武定烏骨雞、水稻、玉米、馬鈴薯、小麥、甘蔗、大豆、蔬菜、花卉、藥用植物、牧草等動植物新品種(系)190個。發表論文27992篇,其中SCI等高質量論文4350篇。獲授權專利1545件,其中發明專利345件。

2020年,學校2項目獲2020年度國家社科基金立項資助,共獲准國家自然科學基金項目50項,立項數達歷史最高,其中:面上項目1項,青年項目4項,地區基金44項,國際合作1項。

| 部分科研成果獲獎 | |

| 項目名稱 | 獲獎類別 |

|---|---|

| 高檔、優質瘦肉豬配套系選育及其產業化研究 | 2006年雲南省科技進步一等獎 |

| 農業生物多樣性控制病害的基礎研究 | 2007年雲南省自然科學一等獎 |

| 水稻遺傳多樣性控制稻瘟病的原理與技術 | 2008年國家技術發明獎 |

| 安全優質豬肉及製品產業化開發關鍵技術研究 | 2008年雲南省科技進步一等獎 |

| 雲南普洱茶化學成分及質量標準研究 | 2008年雲南省科技進步一等獎 |

| 烏骨綿羊的發現及其種質特徵 | 2008年雲南省自然科學一等獎 |

| 高產優質抗病滇型雜交粳稻選育制種技術研究及示範推廣 | 2009年雲南省科技進步一等獎 |

| 石榴主要病蟲害研究與防治 | 2009年雲南省科技進步一等獎 |

| 外來入侵生物防控技術示範與推廣 | 2010年全國農牧漁業豐收獎二等獎 |

| 重要人獸共患寄生蟲病病原學、分子遺傳學及功能基因組學研究(參與) | 2010年教育部自然科學一等獎 |

| 普洱茶加工工藝技術創新與新產品研發 | 第三屆中國茶葉學會科學技術獎二等獎 |

| 設施農業土壤質量演變機理與持續利用 | 第六屆中國土壤學會科學技術獎 |

| 熱帶亞熱帶高產優質抗病雜交玉米新品種的選育和推廣 | 2011年雲南省科技進步一等獎 |

| 雲南部分地區豬主要呼吸道疫病防控技術研究與示範 | 2013年全國農牧漁業豐收獎三等獎 |

| 雲南肉羊肉牛產業化關鍵技術創建與集成示範 | 2014年雲南省科技進步一等獎 |

| 特晚熟芒果生產關鍵技術及產業化 | 2016年全國農牧漁業豐收獎農業技術推廣成果獎三等獎 |

| 垂直差異性顯著區土地整治關鍵技術及重大工程實踐 | 2017年度國土資源科學技術一等獎 |

| 作物多樣性控制病蟲害技術體系構建及應用 | 2017年度國家科學技術進步二等獎 |

| 生豬主要疫病防控關鍵技術創新與應用 | 2019年全國農牧漁業豐收成果二等獎 |

● 館藏資源

截至2020年9月,雲南農業大學圖書館有紙質圖書174.85萬冊,當年新增15575冊,生均紙質圖書48.71冊;擁有電子期刊3.74萬冊,學位論文871.44萬冊,音視頻58804.0小時。2019年圖書流通量達到6.96萬本冊,電子資源訪問量417.60萬次,當年電子資源下載量224.05萬篇次。圖書館是CALLS全國農學文獻信息中心、CALLS全國農學中心成員館,2014年獲批為教育部科技查新站。雲南農業大學

● 學術期刊

《雲南農業大學學報(自然科學版)》是中文核心期刊、中國科技核心期刊、中國農業科學核心期刊。主要刊登生物技術和農業生物多樣性研究、作物遺傳育種研究、植物保護、土壤科學、園藝與食品科學、動物科學、農業生態與環境科學、農業工程等領域以第一手資料撰寫的學術論文、研究報告、研究簡報等。

《雲南農業大學學報(社會科學版)》主要設有鄉村振興、農村社會學、農業經濟學、土地管理、生態與環境、農業科技史、高等農業教育等欄目。被中文科技期刊資料庫全文收錄。被中國知網、萬方數據、維普網、超星學習通、教育閱讀網、博看網等多個資料庫全文收錄或作為統計期刊源。入選2018年度中國人文社會科學期刊(A刊)擴展期刊。

《農業教育研究》屬教育科學類學術期刊,被國家圖書館、上海圖書館以及雲南省圖書館收藏。被列為CNKI中國期刊全文資料庫全文收錄期刊、中國學術期刊綜合評價資料庫來源期刊、中國知識資源總庫電子網路出版期刊,並獲得雲南省第三屆優秀連續性內部出版物第三名,雲南省第四屆優秀連續性內部出版物銅獎,編輯部同志獲雲南省第四屆優秀內部出版物評審“優秀編輯獎”。

學生活動

新生在七七二二五部隊的軍訓

| 姓名 | 任期 |

|---|---|

| 唐毅吾 | 1958.09——1968.09 |

| 薛韜 | 1965.09——1970 |

| 王振華 | 1979.01——1983.09 |

| 張贛生 | 1983.09——1987.04 |

| 王壽南 | 1987.04——1991.08 |

| 黃仁躍 | 1991.08——1997.08 |

| 劉光維 | 1997.08——2004.11 |

| 杜玉銀 | 2004.11——2008.09 |

| 張海翔 | 2008.09——2014.07 |

| 吳伯志 | 2015.06——2020.06 |

| 歷任校長 | |

| 姓名 | 任期 |

|---|---|

| 湯惠蓀 | 1939——1943 |

| 張海秋 | 1943——1953 |

| 彭少彭 | 1964.09——1966 |

| 王啟明 | 1965.07——1971 |

| 趙柳泉 | 1980.04——1983.09 |

| 孫永銘 | 1983.09——1991.08 |

| 黃仁躍 | 1991.10——1996.06 |

| 陳海如 | 1996.06——2004.07 |

| 朱有勇 | 2004.07——2013.04 |

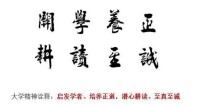

大學精神

校訓以及詮釋

大學精神詮釋:啟發學者、培養正道,潛心耕讀、至真至誠

校訓

厚德博學 明理尚農

校訓詮釋:品格高尚、知識淵博,追求真理、獻身三農。

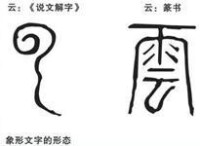

校徽

明確農業的基本形態作為學校的基本概念。

結合雲南獨特的地理氣候和人文特色以及雲南生物多樣性研究方面的優勢。

校徽符號

通過視覺的符號,突出農業、人文與科學結合的形象。

通過設計圖形的內涵,突出雲南的特色與文化概念。

核心形象來自於篆書雲南的“雲”字,雲南得名於“彩雲之南”,是中國自然生態和物種資源最豐富的省份,採用篆書“雲”字為基礎的設計圖形,突出自身特色。

標誌的核心構成一個問號,象徵打開知識之門的鑰匙,體現大學對科學的不斷探索,對未知領域的勇於發現。

整個雲紋所形成的構圖如同正在成長的植物胚芽,一方面體現農業大學的特色,另一方面也表現大學的廣闊成長前景,換裝的稻穗強調雲南農業大學的農業特性及累累碩果。

新校徽在整體構圖上追求傳統圖樣與現代色彩體系的融合,體現大學嚴謹的學術研究風氣,相互圍繞的紋樣,體現團結、和諧與合作的團隊精神。

2005-2018年,學校連續14年在雲南省高校畢業生就業考評中獲優秀,被教育部評為“2011-2012年度全國畢業生就業50所典型經驗高校”“2016年度全國創新創業50所典型經驗高校”,2017年被教育部認定為“全國深化創新創業教育改革示範高校”,被國務院授予“全國就業工作先進單位”榮譽稱號,學校獲全國高校校園文化建設優秀成果獎,被評為全國精神文明建設工作先進單位、雲南省德育先進單位、雲南省文明學校、雲南省文明單位稱號。

2021年1月,中國內地大學ESI排名第275位。