錢泳

作家、書法家、學者

錢泳(1759-1844) ,字立群,號台仙,一號梅溪,清代江蘇金匱(今屬無錫)人。以工書著名,亦嗜刻帖,一生刻帖數十部,還摹刻了大量的碑碣、墓誌等。長期做幕客,足跡遍及大江南北。工詩詞、篆、隸,精鐫碑版,善於書畫,作印得三橋(文彭)、亦步(吳迥)風格。有縮臨小漢碑,集各種小唐碑石刻行世。其後揚州江人驥,得其殘石數十種,俞樾言之梅小岩中丞,出白金百兩,嵌之杭州詁經精舍之壁。惟諸碑中訛字甚多,泳未能一一正之。畫山水小景,疏古澹遠。有仿趙大年《柳塘花塢圖》,藏故宮博物院。卒年八十六(虛歲)。著有《履園叢話》《履園譚詩》《蘭林集》《梅溪詩鈔》等。輯有《藝能考》。據《履園叢話》記載有《經訓堂帖》、《寶晉齋法帖》、《清愛堂帖》、《惟清齋帖》、《寫經堂帖》、《秦郵帖》、《問經堂帖》、《吳興帖》等20餘部。

錢泳(1759—1844)清學者、書法家。字立群,一字梅溪,號梅花溪居士,金匱縣泰伯鄉西庄橋(今無錫市鴻山鎮后宅西庄橋)人。

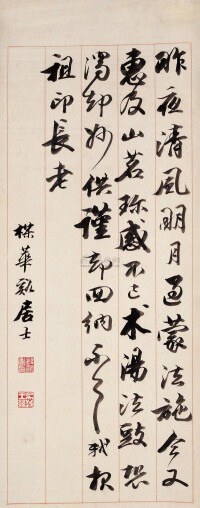

錢泳書法

錢泳為吳越武肅王三十世孫。宋建炎初期其祖由杭南渡避台州,寶慶中遷無錫堠山,明嘉靖間又遷至金匱縣泰伯鄉。曾祖集選(奉麓公),祖父成基(紹美公),父親鉞(錦山公)。錢泳歷乾隆、嘉慶、道光三朝,是清代中葉無錫名噪一時的學者。

錢泳生於乾隆二十四年正月二十八日(1759年2月25日)寅時。錢泳自小聰穎,五歲時能寫楷書,八、九歲時工篆、隸,並隨父悉心攻讀古籍。14歲時在蘇州得到一批漢魏碑刻拓片,朝夕臨摹。后又受到工於書法和詩文的退職按察使金祖靜及孫淵如、洪維存、馮魚山、凌子、徐閬齋、成均法、時帆、覃溪諸先生的指導、研討,文學書藝大進。17歲游吳門,后赴考舉人落第,拂袖回鄉,謀私塾(書館)為生。乾隆五十年(1785年),錢泳27歲時被河南巡撫、尚書畢沅慕名聘入幕府。錢泳為之校勘著作《中州金石記》,鑒品了一批書畫和碑刻。乾隆五十六年(1791年),錢泳又受聘去紹興編纂郡志,次年結束,去北方訪古。錢泳在山東濟寧見到了一批知名的碑刻,又結識了乾隆十一子成親王永瑆。永瑆奉旨刻印《知詒晉齋帖》,錢泳上京為之刊定。

錢泳隨後母華太安人居住常熟釣諸,後母逝。錢泳又移居翁家莊,居住於常熟體仁閣大學士翁心存五世從祖尚書公別墅。后錢泳建寫經樓,仿漢蔡邕石經寫孝經、論語、大學、中庸、刻石置,群學又藏所刻漢唐諸碑於虞山石室。錢泳又鉤勒和手書了一批碑版,廣為流傳於江浙等地,以後又傳向朝鮮、日本、中山鄰近各國,於是名聲大振。

錢泳又擅長水利,70歲時被南河河督張井聘去協助規劃水利工程,提出了一套很有見地的建設性意見。后又向上遞呈了《速修三吳水利,以盈國賦,以益民田》的疏文,要求疏浚太湖支流,確保太湖周圍的民田。80歲時,給松江府送去《七省海道全圖》和《晏海水師》書籍,關心著國家的水利建設。

錢泳著作甚豐,有《說文識小錄》《守望新書》《履國金石目》《履園叢話》《述德編》《登樓雜記》《鐵卷考》等30餘種,皆出版發行。這些著作,對後人研究金石、文史、自然科學等有很好的參考價值。錢泳原配華安人,常熟宛山東北戴家灣人。生子日奇、日祥。繼配吳孺人,生子日壽、日富。

道光二十四年八月三十日(1844年10月11日)酉時,錢泳逝世,壽高八十六歲。道光二十六年九月二十二日(1846年11月10日)葬於常熟宛山。常熟體仁閣大學士翁心存為之作墓誌銘。

讀明清筆記,怎麼也繞不開錢泳的《履園叢話》。這本古代筆記以內容豐富、資料翔實、文筆流暢而著稱。全書分24卷,涉及典章制度、天文地理、金石考古、文物書畫、詩詞小說、社會異聞、人物軼事、風俗民情、警世格言、笑話夢幻、鬼神精怪等許多方面,堪稱包羅萬象,蔚為大觀。錢泳晚年潛居履園,“於灌園之暇,就耳目所睹聞,自為箋記”,自謙其為“遣愁索笑之筆”。他自序《履園叢話》,是清道光十八年七月,時年八十。

一生未事科舉

說錢泳退隱歸里,是指他年方弱冠即離家遠行,長年游幕異鄉,足跡遍及直隸、山東、河南、湖北、江西、安徽、浙江、福建等省,五十年後才回歸故里,過起隱居生活來。通常讀書人所說的退隱,是指做官的年老多病,做不了官了,回家頤養天年;或者是耿直氣盛,不為五斗米折腰,歸去來兮,還自問胡不歸;而錢泳的退隱與這些人不同,因為錢泳一輩子沒做過官,甚至從未考過舉人進士,故比之於做官的退出官場,更像武林人退出江湖。錢泳是清代著名學者,生前精通金石碑版之學,尤善篆書。即便到了二三百年後的今天,他的墨寶亦隨處可見;如揚州的明月樓,常熟的錢牧齋墓,不一而足。

關於錢泳的詳細生平,有《梅溪先生年譜》兩種,均載於《北京圖書館藏珍本年譜叢刊》第122冊。

為錢牧齋墓立碑

錢牧齋本是明朝大臣,官至禮部尚書,清兵下江南時,率領弘光朝廷的官員向多鐸投降,並派人四處張貼榜文,號召百姓不要抵抗,免得化為齏粉,故大節有虧,人所不齒。就在乾隆皇帝亦大罵錢牧齋“喪心無恥”,查禁他的著作,江南文人愈加鄙夷他是“江浙五不肖”之首時,錢泳卻毅然為荒廢已久的錢牧齋墓“集刻蘇文忠書曰‘東澗老人墓’五字,碣立於墓前,觀者莫不笑之。”此若逆水行舟,要有多大的勇氣才敢這樣呵!

錢牧齋所著的《初學集》、《有學集》、《國初群雄事略》及《列朝詩集》,至今仍是明清史學者所研究的重要著作。錢泳為錢牧齋墓刻字,是尊重身為文人的錢牧齋,而不是屈膝投降的錢牧齋。一是一,二是二,錢泳沒錯。錢泳在《履園叢話》“血袍”一節中,對抗清殉節的楊廷樞更為尊重,敬仰之情溢於字裡行間。

考證女子裹足

通常認為,女子裹足從宋代起,歷經元明清直至民國,前後經歷700餘年。所謂裹足,是把女子的腳從小用布裹起來,使其變得又小又尖,人稱“三寸金蓮”。錢泳自幼精通經史,博覽群書,尤其擅長於史學考辨。他在《履園叢話》“裹足”一節中,不厭其煩地追溯裹足的來由。錢泳考證,裹足“皆在宋、元之間”。於是他在書中寫道:“大凡女人之德,自以性情柔和為第一義,容貌端莊為第二義,至足之大小,本無足重輕。”錢泳於每個女人都得裹足的清代,發出革除這一陋習的呼籲,使他與同樣反對裹足的袁枚、李汝珍、俞正燮和龔自珍等齊名。

梅溪居士、小漢碑、小唐碑、精鐫碑版、山水小景

錢泳之《書學》

古來書碑者在漢、魏必以隸書在晉、宋、六朝必以真書以行書而書碑者始於唐太宗之《晉祠銘》李北海繼之。

余弱冠時輒喜學山谷書雖老學見之亦為稱賞不置心甚疑焉。因求教於林蠡槎先生先生一見泳書便雲:“子錯走路頭矣。”因問曰:“將奈何?”先生曰:“必學松雪翁書方能退轉也。”后見馮定遠論山谷詩以為江西粗俗槎丫之病一入筆端便九牛撥不出必以義山、西昆諸體退之乃悟先生之言之妙。由此觀之山谷之詩與書皆不可沾染一點。余謂文衡翁老年書亦染山谷之病終遜於思翁沈石田無論矣。 (宋四家)學魯公者唯君謨一人而已蓋君謨人品醇正字畫端方今所傳《萬安橋碑》直是魯公《中興頌》《相州晝錦堂記》直是魯公《家廟碑》獨行草書又宗王大令不宗《爭坐位》一派。

米書不可學者過於縱蔡書不可學者過於拘。米書筆筆飛舞筆筆跳躍秀骨天然不善學者不失之放即失之俗。有唐一代之書今所傳者唯碑刻耳。歐、虞、褚、薛各自成家顏、柳、李、徐不相沿襲如詩有初、盛、中、晚之分而不可謂唐人諸碑盡可宗法也。大都大曆以前宗歐、褚者多大曆以後宗顏、李者多至大中、咸通之間則皆習徐浩、蘇靈芝及集正《聖教》一派而流為“院體”去歐、虞漸遠矣。今之學書者自當以唐碑為宗。唐人門類多短長肥瘦各臻妙境;宋人門類少蔡、蘇、黃、米俱有毛疵。學者不可不知也。

近日所稱海內書家者有三人焉:一為諸城劉文清公一為錢塘梁山舟侍講一為丹徒王夢樓太守也。或論文清書如枯禪入定侍講書如布帛菽粟太守書如倚門賣俏。余謂此論太苛。文清本從松雪入手靈峭異常而誤於《淳化閣帖》遂至模稜終老如商鼎、周彝非不古而不適於用。侍講早年亦宗趙、董唯自壯至老筆筆自運不屑依傍古人故所書全無帖意如舊家子弟不過循規蹈矩飽暖終身而已。至太守則天資清妙本學思翁而稍沾笪江上習氣。中年得張樗寮察真跡臨摹遂入輕挑一路而姿態自佳如秋娘傅粉骨格清纖終不莊重耳。

思翁於宋四家中獨推服米元章一人謂自唐以後未有過之此所謂僧贊僧也。蓋思翁天分高絕趙吳興尚不在眼底況文征仲、視希哲輩耶!元章出筆實在蘇、黃之上唯思翁堪與作敵。然二公者皆能縱而不能伏能大而不能小能行而不能楷者何也?余謂皆坐天分過高之病天分過高則易於輕視古人筆筆皆自運而出故所書如天馬行空不受羈束全以天分用事者也。

董思翁嘗論宋四家書皆學顏魯公餘謂不然宋四家皆學唐人耳。思翁之言誤也。如東坡學李北海而參以參寥;山谷學柳誠懸而直開畫蘭畫竹之法;元章學褚河南又兼得馳驟縱橫之勢;學魯公者唯君謨一人而已。……總之宋四家皆不可學學之輒有病蘇、黃、米三家尤不可學學之不可醫也。

坡公書昔人比之飛鴻戲海而豐腴悅澤殊有禪機。余謂坡公天分絕高隨手寫去修短合度並無意為書家,是其不可及處。其論書詩曰:“我雖不善書曉書莫如我,苟能通其意自請不學可。”又曰:“端莊雜流麗剛健含婀娜。”真能得書家玄妙者。然其戈法殊扁,不用中鋒,如書《表忠觀碑》、《醉翁亭記》、《柳州羅池廟碑》之類,雖天趣橫溢終不是碑版之書。……余年過五十自分無有進境亦不能成家擬以蘇書終其身孰知寫未三四年,毛疵百出旋復去之。乃知坡公之書未易學也。

或問余宋四家書既不可學當學何書為得?余曰:“其唯松雪乎!”松雪書用筆圓轉直接二王施之翰牘無出其右。前朝如祝京兆、文衡山俱出自松雪翁本朝如姜西溟、汪退谷亦從松雪出來學之而無弊也。唯碑版之書則不然。碑版之書必學唐人如歐、褚、顏、柳諸傢俱是碑版正宗其中著一點松雪便不是碑版體裁矣。或曰:“然則何不徑學唐人而必學松雪何也?"余曰:“吾儕既要學書碑版翰牘須得兼備碑版之書其用少翰牘之書其用多猶之讀三百篇《國風》、《雅》、《頌》不可偏廢書道何獨不然。"

思翁書畫俱是大作手其畫宗北苑而兼得大小米之長尚茬第二乘。唯書法無古無今不名一格而能卓然成家蓋天資高妙直在古人上也。余嘗見思翁一畫卷用筆淹潤秀絕人寰後有款雲:“時年八十又一。"又見一書卷臨鍾、王、虞、褚、顏、柳及蘇、黃諸家後有題雲:“此數帖余臨仿一生才得十之三四可脫去拘束之習。“書時年亦八十一。夫以思翁之天資學力尚作書作畫老而不衰自成大家也。

米元章、董思翁皆天資清妙自少至老筆未嘗停嘗立論臨古人書不必形似此聰明人欺世語不可以為訓也。吾人學力既淺見聞不多而資性又復平常求其形似尚不能況不形似乎?

錢泳之書法與金石之學頗為專門巨擘翁方綱所推許,只讀翁為其「徵刻金石圖序」,即可知矣。今錄於此,以供參考:

為 錢梅溪徵刻金石圖序

錢泳書畫作品

《履園叢話》一則

年輕人每每遇到事情,總是說:我不會做。”這是很錯誤的。無論做什麼事情,只要做了總是可以學會的;如果不去做怎麼能學會呢?還有,每做一事,總是說:“等到明日再說。”這也是很錯誤的。無論做什麼事情,要做就(應當抓緊去)做,如一拖再拖,就會耽誤終身。家族中鶴灘先生寫的《明日歌》非常好,附錄在這裡:“明日復明日,明日何其多。我生待明日,萬事成蹉跎(空虛)!世人苦被明日累(束縛),春去秋來老將至。朝(早晨

看水東流,暮看日西墜(落下)。百年(人的一生)明日能幾何(有多少)?請君聽我《明日歌》。“

手抄--釣魚島歸屬鐵證

發現歷程

2005年,彭令在南京朝天宮發現。

2006年,北京大學歷史系教授辛德勇確認為錢泳手跡。

2008年6月,香港《文匯報》副刊發表彭令《浮生六記》佚文發現及初步研究。

2009年10月下旬,台灣保釣協會的專家、學者提醒彭令關注文獻中琉球資料部分,發現釣魚島屬於中國的證據。

2009年12月3日,香港文匯報報道,《(清著佚文手跡面世 比日本文獻早76年)鐵證釣魚島屬中國》。

2010年9月,太平洋學會專家審閱評估,明確為錢泳手跡。

2010年12月20日,文獻在北京以1325萬元被拍賣。

散失抄本成釣魚島歸屬證據

2005年,山西書販彭令在南京偶然發現了一本名為《記事珠》的文稿,后經多位學者鑒定,屬於清代中期書法家錢泳的雜稿本手記,因其中有部分條目來自《浮生六記》,被認定為為《浮生六記》散失的第五本《海國記》。而這部分文字中,部分有關釣魚島的描述成為我國擁有釣魚島主權的又一新證。

據彭令此前介紹,《海國記》“冊封琉球國記略”頁,記載有“……十三日辰刻,見釣魚台,形如筆架。遙祭黑水溝,遂叩禱於天后。忽見白燕大如鷗,繞檣而飛,是日即轉風。十四日早,隱隱見姑米山,入琉球界矣。”這段文字中,確認以黑水溝為中國(清廷)與琉球國的分界線符合歷史事實,釣魚台(島)明顯在中國的領域內,不屬於琉球。

據媒體報道,錢泳手跡原件的抄錄時間為道光三年(公元1823年),其存世時間也比日本人所謂發現“尖閣諸島”(即釣魚島)的時間早了61年。