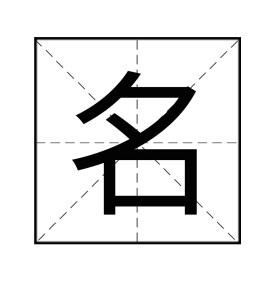

名

漢語漢字

名(拼音:míng)是漢語常用字,此字始見於商代甲骨文,古字形從口從夕。古人走夜路時,彼此看不見,就自己呼自己的名字。其本義兼有名、動兩用,名詞指人的名字,動詞指自己稱呼自己的名字,進一步引申出命名、取名義。由人的名字引申指事物的名稱,由名稱義引申出名號、名分、名聲義。由名聲義引申為出名義。

漢儀行楷繁

1. 人或事物的稱謂:~字。~氏。~姓。~義。~分(fèn )。~堂。~落孫山。~存實亡。

2. 起名字:「秦氏有好女,自~為羅敷」。

3. 做某事時用來作依據的稱號:這些人以「辦學」為~,行騙錢之實。

4. 叫出,說出:不可~狀。

● ● 聲譽:~譽。~聲。~優(a.出名的,優良的;b.名伶)。~噪一時。~過其實。

● ● 有聲譽的,大家都知道的:~人。~士。~師。~將(jiàng )。~醫。~著。~流。~言。~勝。~劇。

● ● 佔有:不~一文。

● ● 量詞,用於人:三~工人。

會意字。甲骨文的“名”由“口”和一個月牙形組成,月牙形一般釋為“夕”。甲骨文的形體左從“口”右從“夕”(圖1),或左從“夕”右從“口”(圖2)。西周晚期,在“召伯簋”的鐘鼎文里(圖3),這個字便已發展為“夕”在“口”上的構形了。東漢許慎對“名”字構型的解釋為:到了晚上,黑乎乎看不出人的臉面,相遇之時,便只好以口自報名字,以免發生誤會。

古文字學家馬敘倫認為“口”旁邊的月牙形就是“月”,“口”即“窗口”月光照進窗囗,便顯得明亮。而“明”字最早的形體,也和“名”的甲骨文一樣。所以“名”字即“明”字。

還有一說,“口”上的部分,不是“夕”,而是某一種物體的形象,故從“秦公鍾”等青銅器上近似的銘文引“名”的本義,既不是“冥不相見,以口自名”,也不是“月光照窗”,而是“命名”之意。林義光《文源》:“口對物稱名之也。”意即認識這個事物,即命其名並叫得出這事物的名稱。所以從“命名”這個本義便引申出“名字”、“名稱”,又引申出“名義”、“名聲”、“名望”、“著名”等等意思來。

發展到小篆階段,“夕”的線條開始伸長下彎,以後便由此隸定為漢代隸書和發展為楷書。

名

【筆順】①ノ(撇)②フ(橫撇)③丶(點)④丨(豎)⑤㇕(橫折)⑥一(橫)

【寫法】“夕”略偏左上,“口”略偏右下。“夕”的短撇從豎中線右側起筆;フ(橫撇)橫短撇長,撇過田字格中心;點收筆于田字格中心。“口”,主體居右下格,首筆豎在豎中線左側。

名 míng

〈動〉

● ● (會意。甲骨文字形。從口夕。本義:太陽落山看不清,用嘴說出代表自己的語言符號——姓名:起名字)

● ● 同本義 [give name to]

名,自命也。——《說文》

黃帝正名百物。——《禮記·祭法》

名之曰幽厲。——《孟子》

名公器也。——《莊子·天運》

秦氏有好女,自名為 羅敷。——《樂府詩集》

其間名山水而州者,以百數,永最善。

其間名山水而村者,以百數,黃溪最善。——唐·柳宗元《游黃溪記》

以故其後名之曰“褒禪”。——宋·王安石《游褒禪山記》

名之者誰。——宋· 歐陽修《醉翁亭記》

遂以名其庵廬雲。——明·宋濂《看松庵記》

自名“蟹殼青”。——《聊齋志異·促織》

● ● 又如:名品(辨明品級)

● ● 稱說;說出 [tell]

不能名其一處。——《虞初新志·秋聲詩自序》

● ● 又如:不可名狀;莫名其妙;名狀(形容描述)

● ● 出名,有名聲 [lend one's name to an enterprise occasion]

山不在高,有仙則名。——劉禹錫《陋室銘》

● ● 以私人名義佔有 [own;possess]

不名一錢。——王充《論衡》

● ● 通“明”。明白 [understand]

是以聖人不行而知,不見而名。——《老子·四十七章》

詞性變化

名 míng

〈名〉

● ● 名字;名稱 [name]

請問名。——《儀禮·士昏禮》

記百名以上書於策。——《儀禮·聘禮》

慎器與名。——《左傳·昭公三十二年》。注:“爵號也。”

大行受大名,細行受細名。——《周書·謚法》

軍書十二卷,卷卷有爺名。——《木蘭詩》

● ● 又如:名榜(名帖);名物(物品的名稱及形狀);名紙(名片);名象(泛指稱謂、法制、器物等。名,指稱;象,法象)

● ● 名門,名家 [influencial family]。如:名胤(名門的後裔);名跡(名家的手跡);名畫(名家的圖畫);名書(名家的墨跡)

● ● 名人, 傑出的人 [notable]。如: 名彥(名人才士);名俊(俊傑,傑出的人);名場(名人聚會之所);名賢(名人賢士);名輩(名流)

● ● 名聲,名譽,名望 [fame;reputation;renown]

故西門豹為鄴令,名聞天下。——《史記·滑稽列傳》

名達於縉紳間。——清·黃宗羲《柳敬亭傳》

● ● 又如:名宿(有名譽、負眾望的讀書人);名實(聲譽與真才。或指名稱與實質);名體(聲名與實才)。如:名父(指人父有名望);名分(名望和身分)

● ● 功業,功名 [fame and position]。如:名心(求功名之心);名品(名位品級);名級(名位品級);名烈(功業);名業(功名業績)

● ● 名義 [titular]

名曰館伴。(名義上是招待使者的官員。)——宋· 文天祥《<指南錄>後序》

● ● 又如:名分(名義);名田(以私名佔有田地);名色(名義)

● ● 對人在數列中位置的規定 [number]。如:第三名

猗嗟名兮,美目清兮。——《詩·齊風·猗嗟》

名 míng

〈形〉

● ● 有名的,著名的;名貴的 [well-known;famous]

又患無碩師名人與游。——宋濂《送東陽馬生序》

有仙則名。——唐· 劉禹錫《陋室銘》

● ● 又如:名姝(著名的美女);名宿(有名的老前輩);名素(一向有名望的人);名族(著名的家族;名字姓氏);名花(名貴的花。俗稱美女、名妓為名花);名貴(著名而顯貴的人;貴重難得的器物);名都(著名的都市)

● ● 大的 [big;great]

因名山升中於天。——《禮記·禮器》。注:“猶大也。”

環如因而賂一名都。——《戰國策·秦策》。注:“大也。”

● ● 又如:名山(大山);名川(大河);名藩(重要的大藩鎮);名器(大器)

名 míng

〈量〉

用於人的數量 [used in human number]。如:二十名工人;三十名學生

【卷二】【口部】武並切(míng)

自命也。從口從夕。夕者,冥也。冥不相見,故以口自名。

〖註釋〗①自命:自己稱呼自己的名字。命:命名。這裡指稱呼。

說文解字注

自命也。

註:《祭統》曰:夫鼎有銘。銘者,自名也。此許所本也。《周禮·小祝》故書作銘,今書或作名。《士喪禮》古文作銘,今文皆為名。按死者之銘,以緇長半幅,緽末長終幅,廣三寸,書名於末曰:某氏某之柩。此正所謂自名。其作器刻銘,亦謂稱揚其先祖之德,著己名於下,皆只雲名已足,不必加金旁。故許君於金部不錄銘字,從周宮今《書》《禮》今文也,許意凡經傳銘字皆當作名矣。鄭君注經乃釋銘為刻。劉熙乃云:銘,名也。記名其功也。呂忱乃云:銘,題勒也。不用許說。

從口夕。夕者冥也。冥不相見。

註:冥,幽也。

故以口自名。

註:故從夕口會意。武並切。十部。

廣韻

武並切,平清明 ‖名聲耕部(míng)

名,名字。《春秋說題》曰:“名,成也,大也,功也,號也。”《說文》曰:“自命也。從夕口,夕者,冥不相見,故以口自名也。”又姓,《左傳》楚大夫彭名之後。武並切。二。

【校釋】春秋說題,當作“春秋說題辝”,參見諄韻“春”字注。

【丑集上】【口部】名·康熙筆畫:6 ·部外筆畫:3

《唐韻》武並切。《集韻》《韻會》彌並切。《正韻》眉兵切,竝音詺。

《說文》:自命也。從口從夕。夕者,冥也。冥不相見,故以口自名。《玉篇》:號也。《廣韻》:名字也。《春秋·說題》:名,成也。《左傳·桓六年》:九月丁卯,子同生,公問名於申繻。對曰:名有五,有信,有義,有象,有假,有類。

又自呼名也。《禮·曲禮》:父前子名,君前臣名。

又呼人之名也。《禮·曲禮》:國君不名卿老世婦。

又名譽也。《易·乾卦》:不易乎世,不成乎名。

又《春秋·說題》:名,大也。《書·武成》:告於皇天后土,所過名山大川。疏:山川大,乃有名,名大互言之耳。

又名號也。《儀禮·士昏禮》:請問名。疏:問名,問姓氏也。名有二種,一是名字之名,一是名號之名。孔安國注尚書,以舜為名。鄭君目錄,以曾子為姓名,亦據子為名,皆是名號為名者也。今以姓氏為名,亦名號之類。《周語》:有不貢,則修名。註:名謂尊卑職貢之名號。

又號令也。《周語》:言以信名。註:信,審也。名,號令也。

又文字也。《儀禮·聘禮》:不及百名書於方。註:名書,文也,今謂之字。疏:名者,卽今之文字也。《周禮·秋官·大行人》:諭書名。註:書名,書之字也,古曰名。

又《春秋·解題》:名,功也。《周語》:勤百姓以為己名。註:功也。

又《釋名》:名,明也,明實事使分明也。

又《爾雅·釋訓》:目上為名。註:眉眼之閑。《說文》引《詩·齊風》:作猗嗟䫤兮。

又姓。《廣韻》:左傳楚大夫彭名之後,唐名初撰公侯政術十卷。

又與命通。《史記·天官書》:免七命。註:免星有七名。

又《張耳傳》:亡命游外黃。註:脫名逃籍也。

又《集韻》忙經切,音冥。與銘同。志也。詳金部銘字注。

又《集韻》彌正切,洺去聲。與詺同。目諸物也。詳言部詺字注。

又葉彌延切,音綿。《道藏歌》:玄挺自嘉會,金書東華名。賢安密所戒,相期陽洛汧。

又葉莫陽切,音鋩。韓愈《曹成王碑辭》:子父易封,三王守名。延延百載,以有成王。

又葉必仞切,音儐。張華《鮑元泰誄》:烈考中丞,妙世顯名。峩峩先生,誕資英俊。

[①][míng]

[《廣韻》武並切,平清,明。]

亦作“1”。

(1)人的名字。

(2)用作動詞,名字叫做。

(3)指姓名。

(4)呼其名;稱其名。

(5)謚號。

(6)未授予謚號。

(7)事物的名稱。

(8)名目;種類。

(9)文字。

(10)指姓氏。

(11)用作動詞,問姓氏。

(12)命名;取名。

(13)引申為稱;被叫做。

(14)形容;稱說。

(15)號令。

(16)功業;功名。

(17)名聲;名譽。

(18)聞名。

(19)指留名。

(20)著名的;名貴的。

(21)以……著名。

(22)名義。

(23)名分。

(24)指名號。

(25)謂以己名佔有。

(26)獨擅;專註。

(27)形成。

(28)指戰國時諸子百家中的名家。

(29)形容眉宇開展。

(30)名刺,名片。

(31)大;廣大。參見“名山”、“名魚”。

(32)量詞。指人。

(33)量詞。指名次。

(34)通“命”。命令;傳令。

(35)通“命”。性命;生命。

(36)通“明”。辨明。

(37)通“明”。光明的。

[②][míng]

[《集韻》忙經切,平青,明。]

同“銘1”。

銘旌。

方言集匯

客家話:[沙頭角腔] miang2 [海陸豐腔] miang2 [梅縣腔] miang2 [東莞腔] miang2 [客英字典] miang2 [台灣四縣腔] miang2 [客語拼音字彙] miang2 [陸豐腔] miang3 [寶安腔] miang2

粵語:meng4 ming4

上古音系

| 字 | 聲符 | 韻部 | 對應廣韻小韻 | 擬音 | 註解 |

|---|---|---|---|---|---|

| 名 | 名 | 耕 | 名 | meŋ |

廣韻

| 字 | 小韻 | 反切 | 聲母 | 韻母 | 韻目 | 調 | 等 | 呼 | 韻系 | 韻攝 | 廣韻目次 | 高本漢 | 王力 | 李榮 | 邵榮芬 | 鄭張尚芳 | 潘悟雲 | 蒲立本 | 推導現代漢語 | 古韻羅馬字 | 有女羅馬字 | 註解 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名 | 名 | 武並 | 明 | 清開 | 清 | 平聲 | 三等 | 開口 | 清 | 梗 | 下平十四清 | mi̯ɛŋ | mĭɛŋ | miɛŋ | miæŋ | miᴇŋ | miɛŋ | miajŋ | ming2 | mjeng | mieng | 名字春秋≆說題[-/辭]曰名成也大也功也號也≆說文曰自命也從夕口夕者冥不相見故以口自名也又姓左傳楚大夫彭名之後武並切二 |

蒙古字韻

| 字 | 八思巴字 | 八思巴字 修正 | 八思巴字 其他形式 | 音譯 | 音譯 修正 | 音譯 其他形式 | 擬音 | 聲調 | 註解 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名 | ꡏꡞꡃ | ming | miŋ | 平聲 |

中原音韻

| 字 | 小韻 | 聲母 | 韻母 | 韻部 | 聲調 | 四呼 | 寧繼福 | 註解 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名 | 明 | 明 | 庚青齊 | 庚青 | 陽平 | 齊齒呼 | miəŋ |

洪武正韻牋

| 字 | 小韻 | 反切 | 韻目 | 韻部 | 聲調 |

|---|---|---|---|---|---|

| 名 | 明 | 眉兵 | 十八庚 | 庚 | 平聲 |

| 名 | 命 | 眉病 | 十八敬 | 庚 | 去聲 |

分韻撮要

| 字 | 小韻 | 聲母 | 韻母 | 韻部 | 聲調 | 註解 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 名 | 明 | 明 | 英 | 第七英影應益 | 陽平 | 稱也又功名 |

字源演變:

| 甲骨文 | 金文 | 小篆 | 楷體 |

字形對比:

名

◎名

a name

to describe

famous ; celebrated

fame

a given name

1.(~兒)名字;名稱:人名,書名,命名,報名,起個名兒。

2.名字叫做:這位女英雄姓劉名胡蘭。

3.名義:你不該以出差為名,到處遊山玩水。

4.名聲、名譽:出名,有名,世界聞名。

5.說出:莫名其妙,不可名狀。

6.出名的;有名譽的:名醫,名著,名畫,名山大川。

7.量詞,用於人:三百多名員工。

8.姓氏;姓氏,山東肥城、山西渾源有此姓,其他地方待查。

9.佔有:一文不名,不名一錢。

名是個人的。歷朝歷代的命名習慣,反映了一定時期內的社會意識形態。由於人們所屬的民族、社會、歷史、宗教信仰、道德傳統及文化修養的不同,其命名習慣也很不相同。

“名”的產生也是在氏族社會時期,同時也是人的個體意識逐漸覺醒的必然結果。《說文》對名這樣解釋:“名,自命也。從口夕,夕者,冥也,冥不相見,故以口自名”。意為,黃昏后,天暗黑不能相認識,各以代號稱。這便是名的由來。這多少有些傳說意味。人們發現使用“名”的便利性,便逐漸通行起來,使得人皆有名,並對命“名”講究起來。實際上,名的出現是私有制經濟出現后的必然產物。古時天下為公,一個部落一個名號,黃帝、炎帝、共工、蚩尤都是部落名。

據《周禮》“婚生三月而加名”,嬰兒出生三個月後由父親取名,我們現在所看見最早的名是商代人的名。當時的習慣,崇尚以天干為名。也往往以其生日干支來命名,主要以天干命名,甲乙丙丁戊己庚辛壬癸(十個天干)。如太乙,成湯(天乙),太丁,盤庚,帝辛(紂)外丙、仲壬、太甲……武丁(盤庚曾孫)。陳夢家《殷商卜辭綜述》認為:太康(即大庚),仲康(中庚),少康(少庚)等。周代以後對命名有所講究。春秋魯桓公六年(705)魯桓公問命名應遵守的禮節時,大夫申 提出“信”“義”“象”“假”“類”五條(“五則”)。到戰國時,很多貴族通過占卜來給自己的兒子命名,如屈原(皇攬揆余初度兮,肇錫余以嘉名)。隨著儒學的興起,對起名的講究越來越複雜,成書於戰國年間的《周禮》中對命名除了前面提的主要注意的五條之外,還規定了“六不”。即(1)不以國(2)不以官(3)不以山川(4)不以隱疾(5)不以畜牲(6)不以器幣。

隨著封建專制的加強,在命名方面除了對“五類”、“六不”同樣講究外,還對一些寓含王霸意義的字眼如龍、天、君、王、帝、上、聖、皇等字禁止使用。有些朝代不禁。

魏晉以後,一代代的學風、思潮、單從命名方面即能看出一些。

南北朝佛教盛行,取佛僧名成了時髦。一時間,僧佑、僧護、僧智、梵童、摩訶之名比比皆是。據正史載,南北朝帶僧字的名有122人,曇者39人,佛者24人。

唐宋時,道熾一時,僧也極紅。以金、木、水、火、土五行命名成了時尚。如朱熹(火),父名松(木),兒名(土),孫名鉅、鉤、鑒、鐸(金),曾孫名淵、泠、潛、濟、浚、澄(水),剛好是五行一個循環。

周秦兩漢單名多於雙名。

有些雙名也是單名,如晉介之推,虞宮之奇,鄭燭之武,佚之狐,之為虛字,不算。還有一個“不”字,韓申不害,楚蕭不疑,趙國趙不倦,漢代程不識,不危、不惑等皆如此。

另外,漢人取名:(1)尚英武,雄渾勁健。像勝、武、勇、超、猛、固、彪、舉等這很常用。

(2)見賢思齊、追慕聖人。如張禹,趙禹、鄧禹、陶湯、張湯、趙湯、周昌、王昌、張堯、黃舜等就體現這一特色。

(3)求長生長壽。如萬年、延壽、壽王、千秋、去病、去疾、彭祖、彭生等名常見。

王莽時,“令中國不得有二名”,《春秋》“譏二名”,《公羊傳》:“二名非禮也”,可能單名多於雙名的原因。西漢15帝,二人複名;東漢13帝全單名。

西漢至東晉,54帝,4個複名,單名94%,東漢以後,尤其兩晉南北朝,佛道盛行,一時間佛名盛行:金剛、力士、文殊、目連、藥王、般若、三寶隨處可見,以帶佛氣。僧、佛、摩、梵、曇,直取佛名也很多。

唐宋后,取複名多起來,皇帝除外,因單名易於避諱。

另外,唐人追求雅,以文、德、儒、元、雅、士等字命名很流行。

因《尚書·太甲上》有“旁求俊彥”《偽孔傳》有“美士曰彥”。故而,據正史載,五代共有87人以“彥”字命名。元代人以取蒙文名為時尚。

元末,張士誠原名九四,“士誠”之名乃一文人所取,是在取笑他,他還不知,典出《孟子》:“士,誠小人也”之句。

宋以後,尤其明清,字輩譜命名法最盛行。至今,從農村族譜中可看出這一現象。其字當然是些寓意吉利的字,如文武,富貴、昭慶、德祥、龍鳳、昌盛等。明清以族譜命名為特徵,影響很大。

1744,乾隆為孔子後裔定了三十個字為:

希言公彥承 宏聞貞尚衍

興毓傳繼廣 昭憲慶繁祥

令德垂維佑 欽紹念顯揚

1920年,孔令貼又在這30個字後續了二十個字:建道敦安定,懋修肇益常。裕文煥景瑞,永錫世緒昌。

清滿貴族則喜歡用安、福、永、泰、保全、常榮、桂祥等吉利字命名。

而民間命名習慣約有以下數種:

①節令法:以生時節令,花卉為名,春花、梅、桃、李,夏雨、秋實、秋雨、秋艷、冬曉、冬梅、臘梅等。

②地名法:紀念孩子的出生地,如杭生、浙生、滬生、渝生、杭寧。

③盼子盼財法:如來娣、根娣、玲娣、招娣、延娣、來寶、來發。

④動物法:阿牛、阿鼠、小魚、小狗、小龍、阿龍、小駿(馬)、小鳳、鳳兒。

⑤體重法:九斤老太、九斤姑娘(加護身符的重量)。

⑥性變法:女當男養,亞男、冠男、家駿、家雄;男當女養,新妹、寶姬、秋月等。

⑦排行法:大牛、二牛、三小、小牛;大囡、二囡、三囡;根大、根亮(兩)、根山(三);張益(一)張耳(二)張山散(三)等。

⑧五行法:如前述朱熹一家祖孫五代。

⑨綜合的,如閏土(節令加五行)。

民國年間尚洋名:瑪麗、海倫、彼德、約翰、湯姆很多。

文革間尚紅、建、衛、忠、青等字。

現 在的趨向:朦朧、洋名、多字名。

古代女子大多都有姓無名,在家只有小名、乳名,出嫁則稱某門某氏。

但也有例外,例如館陶公主劉嫖、陳皇后陳阿嬌、緹縈、李清照、陳圓圓等在當時擁有地位、權力和名譽的上流社會的女子才能擁有自己的名字,才有可能使她們的名字流傳於世。

古代人有“名”有“字”,“名”又叫“本名”,舊說是古代嬰兒出生后三個月由父輩所取(當然亦有一說是出生后即可取名了);而“字”又叫“表字”,是除本名外另取一個與本名有所關聯的名字,男子在二十歲行冠禮時取字 (不過三國亂世,思想反動,冠而取字並不是一定遵循,曹沖、孫亮都是未冠死去而皆有字),而女子則在十五歲行笄禮時取字。名,在夏朝之前已經有,而取字據說始於商朝,如推翻夏桀的商湯,原名履,又名天乙,字湯。還有名與字是有區別的,古人常自稱其名以表示謙稱,稱人之字以表示對人尊稱,另名與字連稱亦是對人尊稱。名與字是有關係、關聯的。有的是意義上的聯繫,有的是意義上的相輔,有的是意義上的相反。

論名

《老子》開章篇里有一句:名可名,非常名。如果不在原文里翻譯,今天人們就有多種解讀,但人們好像不太喜歡原文的意思,而是喜歡脫離原文去解讀:引用時時常從名氣上解讀:認為名氣要去傳播,大了自然會更大,就會有帶來更多的利益,實現想要的夢想。人們為什麼會這樣解讀里呢?因為當今的人們生活在快餐時代,凡事講究簡單和快速,因此人們對這句話也簡單地直觀地解讀,並捧為至上名言——放之四海皆準,去指導自己的工作和生活。

因此,有時候人們為了這個名可以不惜一切代價去爭取名,甚至不怕丟失生命。例如,娛樂圈的人們為了不讓自己被人們遺忘,時不時地製造一些緋聞:誰和誰私約,誰和誰婚外情,誰曝露走光……又如,一些想未名的人們為了讓人們知道自己,時不時地炒作一些新聞:史恆俠事件(芙蓉姐姐),羅玉鳳事件(鳳姐),郭美美事件(曬富)……還如,一些為了更出名的人們為了人們知道自己的厲害,時不時地做出一些罪聞:分裂祖國,毀謗政府,自殺襲擊……

既然名可以讓人們如此瘋狂,那名的背後一定有人們誤讀的信息。究其原因有如下:一是名可以帶來利益,二是名可以體現德行。利益於生前,一閃而過;德行於死後,經久不息。有人為了利益而放任自己,不分善惡是非而廢掉自己;有人為了德行而禁錮自己,不敢越雷池半步而困死自己。

其實有名於過程而非結果,是生命自然的釋放。釋放在自己的心懷,不以名而取利,不以名而立己。而是在自然規律下專心於自己的時間和空間,把自己在自然時間和空間里發揮到極致,且不刻意去標榜自己的言行。說到這裡,或許有人會反問:馮偉雄,現在你是在自己打自己的臉了。不否認,因為我認為寫文章的人要憑心而說,憑心而寫,所以時常會拿自己說事——哪怕是壞事,只有這樣才能做真實的自己,才不會有失於名的正道:名於無求,名於自然。因此,我想我是一個把名釋放在自己心懷的人。

名可利人,也可害人。利人者,溫馨久遠;害人者,鼓噪一時。所以名要以《老子》言“以其終不自為大,故能成其大”,名於釋懷和淡然,名於未來和歷史。

知名、名氣、名門、名言、名次、俗名、官名、名稱、名貴、著名

名標青史、名不虛行、名垂竹帛