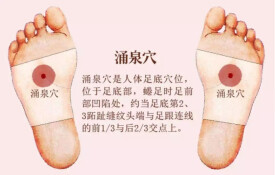

湧泉

穴位

湧泉穴是人體足底穴位,足少陰腎經的常用腧穴之一,位於足底部,蜷足時足前部凹陷處,約當足底第2、3跖趾縫紋頭端與足跟連線的前1/3與后2/3交點上。為全身俞穴的最下部,乃是腎經的首穴。我國現存最早的醫學著作《黃帝內經》中說:“腎出於湧泉,湧泉者足心也。”意思是說:腎經之氣猶如源泉之水,來源於足下,湧出灌溉周身四肢各處。所以,湧泉穴在人體養生、防病、治病、保健等各個方面顯示出它的重要作用。主治肺系病證,大便難,小便不利,奔豚氣。操作方法為直刺0.5~1寸。

● Yǒngquán KI1

● 來源:《靈樞·本輸》

● 別名:地沖、地衢、蹶心

● 歸經:足少陰腎經

● 功效:滋陰益腎,平肝息風,醒腦開竅,調二便

● 屬性:井穴

● 涌,湧出;泉,水泉。穴居足心陷中而居一身之下,腎為六經之里,由陽經之至陰而至足心,喻經氣初出如泉水湧出於下,故名。

● 在足底,屈足卷趾時足心最凹陷中。

●

● 卧位或伸腿坐位,卷足,約當足底第2、3趾蹼緣與足跟連線的前1/3與后2/3交點凹陷中。

簡便取穴是臨床上常用的一種取穴方法,是長期臨床經驗總結的方法,操作簡便,便於記憶。一般情況下,簡便取穴的方法只適合日常按摩、拔罐、艾灸等養生防病時運用。如果使用穴位進行疾病的治療,則需要使用精準取穴。

● 皮膚、皮下組織、足底腱膜(跖腱膜)、第2趾足底總神經、第2蚓狀肌。

● 淺層有足底內側神經分佈;深層有第2趾足底總神經和第2趾足底總動、靜脈。

● 神志疾病,例如失眠,小兒驚風,癲癇,精神分裂症。

● 下肢癱瘓。

● 難產,高血壓。

● 直刺0.5~0.8寸;可灸。

● 指壓按摩:經常用拇指指腹按揉,以局部脹痛或擴散至整個足底部為佳,每次1~3分鐘。

● 灸法:艾條灸5~10分鐘。

● 《靈樞·本輸》:腎出於湧泉,湧泉者足心也。

● 《靈樞·熱病》:熱病挾臍急痛,胸脅滿,取之湧泉與陰陵泉,取以第四針,針嗌里。

● 《肘后歌》:傷寒痞氣結胸中,兩目昏黃汗不通,湧泉妙穴三分許,速使周身汗自通。

● 《百症賦》:行間、湧泉主消渴之腎竭;陰陵水分,去水腫之臍盈。濕寒濕熱下髎定,厥寒厥熱湧泉清。

● 《玉龍歌》:傳屍勞病最難醫,湧泉出血免災危。

● 配勞宮,治偏癱。

● 配人中、百會,治昏厥、癲癇、休克。

● 配太沖,透刺,治偏頭痛。

● 配四神聰、神門,治頭暈、失眠。