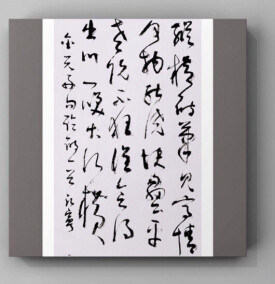

論詩

元好問詩作

《論詩》 ,元好問作品,該詩評論了詩人謝靈運、陳師道。前兩句讚美謝靈運的詩歌風格。謝靈運是晉、宋之際的著名詩人。此詩要旨在於說明文學創作的時代性,而並非貶低李杜詩篇的傑出成就。惟有創新,才能領時代之風騷。他的大量山水詩打破了東晉以來玄學詩的統治,描繪了江南的自然景色

池塘春草謝家春,

萬古千秋五字徠新。

傳語閉門陳正字,

可憐無補費精神!

論詩

元好問的《論詩》,觀點新穎,立論精當,形式活潑,語言鋒銳,無論是論詩的宗旨和論詩的形式,都給後世以很大的影響。

暈碧裁紅點綴 [zhuì]勻,

一回拈出一回新。

鴛鴦綉出從教看,

莫把金針度與人。

說的是刺繡的能工巧匠渲染碧絛、裁剪朱紅,把綉品點綴得均勻得體、光彩照人。可以將綉成的鴛鴦交給人們去觀賞,但不會把那枚能綉出五光十色、儀態萬千的金針傳授給別人。詩人以此作喻,暗示寫詩的真諦也是難以傳授與人的。

萬古文章有坦途,縱橫誰似玉川盧?

真書不入今人眼,兒輩從教鬼畫符。

“縱橫”一詞在杜詩“凌雲健筆意縱橫”(《戲為六絕句》)和戴復古“筆端有力意縱橫”(《論詩十絕》)中,都是褒義。在《論詩三十首》中共出現四次。只有“燈前山鬼淚縱橫”(其十六)一句以縱橫來形容詩歌境界,略帶貶義。另兩次“縱橫詩筆見高情”(其五)、“縱橫正有凌雲筆”(其二十一),以“縱橫”來形容詩筆特點,均無貶義。“縱橫誰似玉川盧”,為什麼就一定是批評之詞?盧仝詩雖險怪,但未必越出“坦途”,朱熹不是說他的詩“句語雖險怪,意思亦自混成”(《朱子語類》卷一百四十)嗎?元好問本人對其代表作《月蝕詩》也無否定之意。他在《洛陽衛良臣以星圖見貺漫賦三首為謝》中,直接表示要“借用盧仝《月蝕詩》”來答謝友人(卷十三),在名作《壬辰十二月車駕東狩后即事五首》中,毫不忌諱地化用其中“地上蟣虱臣仝”一語,成為“蟣虱空悲地上臣”這一觸目驚心的詩句(卷八),在《送弋唐佐還平陽》詩中,又化用盧仝另一代表作《與馬異結交詩》中的詩句,以“千古黃金礦中淚,不獨盧仝與馬異”兩句來形容朋友友誼(卷五)。因此,說元好問完全否定盧仝險怪詩風,值得懷疑。

元好問初學詩時有“要奇古,不要鬼畫符”(卷五十四《詩文自警》)的規矩,可以與該詩互參。“奇古”與“鬼畫符”之間,實際上只是一步之遙,肯定奇古,防備鬼畫符,本是一個問題的兩個方面。所以,這首論詩絕句不妨看作是批評“今人”及“兒輩”由盧仝的“縱橫”演變而成的“鬼畫符”式的詩歌。

后兩句批評當時的詩人,以“真書”(楷書)比喻“正體”,以“鬼畫符”比喻“偽體”,在措辭上是有輕重區別的。“真書不入今人眼”是批評“今人”不以風雅正體為典範,未能創作出符合雅道的詩歌,“兒輩從教鬼畫符”則進了一步,批評“兒輩”所作已不是詩了,就好像書法,“今人”所作雖非“真書”,但還可能是書法一體,還是字,而“兒輩”所塗已不是字了,只是鬼畫符。“今人”、“兒輩”究竟指誰,人們多未細究,聯繫當時詩壇,當指李純甫及其追隨者。李純甫師法盧仝、李賀,“詩不出盧仝、李賀”,“多喜奇怪”,“好作險句怪語”(《歸潛志》卷八),現存詩歌可以為證,顯然未以風雅正體為準的,屬於“真書不入今人眼”之列,但他畢竟不失為一名家,其作品尚不至於“鬼畫符”,而其追隨者沿襲險怪一途,走得更遠,不免走火入魔。受他指點的青年詩人李經(字天英)就是一例。李經作詩力求創新出奇,元好問說他“作詩極刻苦,如欲絕去翰墨蹊徑間者”,有時不免過分,致使部分詩歌“不可曉”(《中州集》卷五)。趙秉文一針見血地說,他的詩歌“不過長吉、盧仝合而為一”,並引了幾首“可曉”的詩歌作證,其中有“天廄玉山禾”、“霜苦老秋碧”之類頗近李賀、盧仝的詩句,已經呈現出怪異難曉的面目。那些令趙秉文“殊不可曉”、元好問也“不可曉”的詩作又當如何?想必是誤入歧途,趙秉文說是“吹蕭學鳳,時有梟音”(《滏水文集》卷十九《答李天英書》),大概也就是元好問所指斥的“鬼畫符”了。

切切秋蟲萬古情,燈前山鬼淚縱橫。

鑒湖春好無人賦,夾岸桃花錦浪生。

該詩並未明言所評對象,宗廷輔《古今論詩絕句》斷言它“當指長吉”,郭紹虞《元好問論詩三十首小箋》也認為宗氏所說“近是”,但用語謹慎,似有所疑。其他學者大多堅信不二。今細尋詩意,以此詩單指李賀,不夠的當。李賀詩歌幽晦冷艷,將“切切秋蟲萬古情,燈前山鬼淚縱橫”兩句,驗諸李賀詩作,確有不少似此境界的詩句,常見徵引的有:秋野明,秋風白,塘水漬漬蟲漬漬。雲根苔蘚山上石,冷紅泣露嬌啼色。荒畦九月稻叉牙,蟄螢低飛隴徑斜。石脈水流泉滴沙,鬼燈如漆點松花。──《南山田中行》桐風驚心壯士苦,衰燈絡緯啼寒素。誰看青簡一篇書,不遣花粉蟲空蠹。思牽今夜腸應直,雨冷香魂弔書客。秋墳鬼唱鮑家詩,恨血千年土中碧。──《秋來》孀妾怨長夜,獨客夢歸家。傍檐蟲緝絲,向壁燈垂花。──《河南省試十二月樂詞·八月》海神山鬼來坐中,紙錢 鳴旋風。──《神弦》以上材料,於“燈前山鬼淚縱橫”一句較為貼切,李賀好言鬼,此句非他莫屬,而“切切秋蟲萬古情”似非李賀獨特之處。元好問之前,從未有人如此形容李賀詩歌,它是否別有所指?在唐詩中,最切合“切切秋蟲萬古情”一語的詩人當是孟郊。孟郊以窮愁苦吟著稱,其詩恰如“切切秋蟲”,秋蟲也是其詩中經常出現的物象,如:遠客夜衣薄,厭眠待雞鳴。一床空月色,四壁秋蟲聲。──《西齋養病夜懷多感因呈上叔子云》孤骨夜難卧,吟蟲相唧唧。老泣無涕,秋露為滴瀝。──《秋懷》之一蟲苦貪夜色,鳥危巢星輝。孀娥理故絲,孤哭抽余噫.──《秋懷》之三老病多異慮,朝夕非一心。商蟲哭衰運,繁響不可尋。──《秋懷》之七孟郊不僅愛寫秋蟲,而且以秋蟲自喻:“幽幽草根蟲,生意如我微”(《秋蟲》之四)、“客子晝呻吟,徒為蟲鳥音”(《病中吟》)。也就是說,孟郊其人其詩皆如“切切秋蟲”。韓愈在《送孟東野序》中闡釋“不平則鳴”說,用了“以鳥鳴春,以雷鳴夏,以蟲鳴秋,以風鳴冬”等比喻,其中“以蟲鳴秋”雖未實指孟郊,但對後來的秋蟲之喻也許有一定的啟示意義。至宋代,關於孟郊詩似秋蟲的評價越來越多、越來越明確。歐陽修《讀李太白集》曰:下視區區郊與島,螢飛露濕吟秋草。蘇軾《讀孟郊詩二首》之一曰:夜讀孟郊詩,細字如牛毛……何苦將兩耳,聽此寒蟲號。鄭厚《藝圃折中》(《說郛》卷三十一,涵芬樓本)曰:李謫仙,詩中之龍也,矯矯焉不受約束……孟東野則秋蟲草根,白樂天則春鶯柳陰,皆造化之一妙。王若虛《滹南詩話》卷上曰:郊寒白俗,詩人類鄙薄之,然鄭厚評詩,荊公蘇黃輩曾不比數,而雲樂天如柳陰春鶯,東野如草根秋蟲,皆造化中一妙,何哉?哀樂之真,發乎情性,此詩之正理也。嚴羽《滄浪詩話·詩評》曰:李杜數公,如金翅擘海,香象渡河,下視郊島輩,直蟲吟草間耳。上引材料中,歐、蘇二家最為著名,“吟秋草”、“寒蟲號”已與“切切秋蟲”之語相近,鄭厚之論最為明了,王若虛予以徵引,說明其論於金國亦廣為人知,嚴羽后出,其言可證秋蟲之喻實際上是孟郊詩的定評。對此,元好問不會不知,在此情況下,他用這一比喻,只能是沿襲前人舊說,藉以評價孟郊,不可能別出心裁,以此來論李賀。孟郊常與韓愈並稱韓孟,與賈島並稱郊島,但他還可與李賀並稱,他們都窮愁不遇,作詩都好苦吟,詩風都較幽冷,陸龜蒙《書李賀小傳》在簡短複述李賀苦吟狀之後,接著就追記孟郊任溧陽尉時的苦吟之態,已將二人並列,元好問曾“熟讀”陸龜蒙的“詩文”(卷三十四《校笠澤叢書後記》),對此應相當了解。因此,元好問由孟郊論及李賀,也是很自然的。將兩人並列,正是要批評他們窮愁苦吟等共同點。窮愁本是人生不幸,無可厚非,問題在於如何處窮。元好問的態度非常明確,認為應該是“厄窮而不憫,遺佚而不怨”(卷三十六《楊叔能小亨集引》),象他的知己辛願、李汾那樣,辛願雖“日事大狼狽”,但“落落自拔,耿耿自信,百窮而不憫,百辱而不沮”,李汾“寧饑寒餓死,終不作寒乞聲向人”(《中州集》卷十)。孟郊、李賀顯然沒有如此泰然,寒乞之聲不絕於耳。元好問說孟郊,“東野窮愁死不休,高天厚地一詩囚”(《論詩三十首》之十八),在《贈答張教授仲文》(卷四)詩中,又說:“秋燈搖搖風拂拂,夜聞嘆聲無處覓。疑作金荃怨曲蘭畹辭,元是寒蟲月中泣。世間刺繡多絕巧,石竹殷紅土花碧。窮愁入骨死不銷,誰與渠儂洗寒乞?”從中可以看出元好問的取捨。至於苦吟,元好問並不反對,甚至認為是詩歌創作所必需的。他多次說過,“文字以來,詩為難”,並援引杜甫、李賀、王安石、唐庚等人為例,認為後人要在詩歌方面“追配古人”,必須“死生於詩”(卷三十七《陶然集序》,《雙溪集序》也有類似言論),說自己的詩歌“我詩初不工,研磨出艱辛”(卷二《答王輔之》),但他反對幽僻凄冷的詩歌境界,即他所說,“要造微,不要鬼窟中覓活計”(卷五十四《詩文自警》)。孟郊詩歌可謂造微,如他所說,“天地入胸臆,吁嗟生風雷。文章得其微,物象由我裁”(《贈鄭夫子魴》),“微然草根響,先被詩情覺”(《納涼聯句》),但他所得不過是秋蟲之類幽微之物。李賀也是如此,有些詩篇正是從“鬼窟中覓活計”。孟郊、李賀的這種詩風,與元好問尚壯美、崇自然之旨相背,故元好問譏評之。后兩句“鑒湖春好無人賦,夾岸桃花錦浪生”,正如宗廷輔所說,是“就詩境言之”。“夾岸桃花錦浪生”是李白《鸚鵡洲》中的詩句,元好問藉此來形容鑒湖(又名鏡湖)春色,展現的是與孟郊、李賀迥然不同的開闊明朗、清新鮮活的境界。“無人賦”三字又表明,他的批評對象絕非孟郊、李賀個別詩人,而是以他們為代表的中晚唐貧士文人,特別是與孟郊近似的一些詩人。由此可見,該詩是通過孟郊、李賀來批評中晚唐窮愁苦吟一派詩人,沒有盛唐開闊明朗氣象,而流於幽僻凄冷。

元好問(1190—1257),字裕之,號遺山,世稱 遺山先生。漢族,山西秀容(今山西忻州)人。

少年時代與其父元德明生活于山西砂河鎮滹沱河北。生於金章宗明昌元年(1190年)七月初八,於元憲宗蒙哥七年(1257年)九月初四日,卒於獲鹿(在今河北省)寓舍,歸葬故鄉系舟山下山村(今忻縣韓岩村)。元好問墓位於忻州市城南五公里韓岩村西北,1962年被評為第一批省級重點文物保護區。

興定進士,歷任內鄉令、南陽令、尚書省掾、左司都事、行尚書省左司員外郎,金亡不仕。工詩文,在金元之際頗負重望。其詩奇崛而絕雕琢,巧縟而不綺麗,形成河汾詩派。晚年致力收集金君臣遺言往事,多為後人纂修《金史》所本。著有《杜詩學》、《東坡詩雅》、《錦畿》、《詩文自警》、《壬辰雜編》、《遺山先生文集》四十卷、《續夷堅志》四卷、《遺山先生新樂府》五卷等,傳世有《遺山先生文集》,編有《中州集》,現有清光緒讀書山房重刊本《元遺山先生全集》。

他是我國金末元初最有成就的作家和歷史學家,文壇盟主,是宋金對峙時期北方文學的主要代表,又是金元之際在文學上承前啟後的橋樑,被尊為“北方文雄”“一代文宗”。其詩、文、詞、曲,各體皆工。詩作成就最高,“喪亂詩”尤為有名;其詞為金代一朝之冠,可與兩宋名家媲美;其散曲雖傳世不多,但當時影響很大,有倡導之功。