杜布羅夫尼克

杜布羅夫尼克

杜布羅夫尼克,古名“拉古薩”。克羅埃西亞東南部港口城市,最大旅遊中心和療養勝地。位於風景綺麗、氣候宜人的達爾馬提亞海岸南部石灰岩半島上。倚山傍海,林木茂盛,是具有中世紀風貌的古城。根據2001年的人口普查結果,城市擁有43,770 名居民。建於7世紀。中世紀為杜布羅夫尼克城市共和國中心,在亞得里亞海和東西方貿易中起過重要的中轉站的作用。1979年杜布羅夫尼克被聯合國教科文組織收入世界遺產名錄。

杜布羅夫尼克的圖季曼大橋

1815年城市被奧匈帝國佔領,1918年歸塞爾維亞-克羅埃西亞-斯洛維尼亞王國。鐵路通薩拉熱窩、貝爾格萊德等地。工業有食品、絲綢、皮革工藝品等。多教堂、鐘樓、文藝復興時代建築和藝術珍品。有海濱浴場、療養院。每年夏季在此舉行“杜布羅夫尼克之夏”戲劇節。

在克羅埃西亞語里,城市的名稱是杜布羅夫尼克(Dubrovnik),而在義大利語里,城市的名稱則是拉古薩(Ragusa)。城市歷史上在希臘語的名稱是萊伊亞(Raiyia,Ραυγια)或者拉古薩(Ragousa,Ραγουσα)。當前城市的克羅埃西亞語名稱是在1918年奧匈帝國崩潰之後由南斯拉夫王國官方承認並授權通過的,而歷史文獻中最早提到杜布羅夫尼克的是12世紀城市與波斯尼亞國王庫林簽訂的條約中出現的。

杜布羅夫尼克

克羅埃西亞共和國杜布羅夫尼克城市

在東哥特王國滅亡之後,城市處於東羅馬帝國的保護之下,雖然這時城市實際上已經是一個獨立的城邦,並且積極的與周圍的塞爾維亞濱海城市相交往。在十字軍東征之後,城市在1205-1358年處於威尼斯的統治之下,那時威尼斯已經在所有的達爾馬提亞城市建立了自己的統治機構。在1358年締結的《扎達爾和平條約》中,拉古薩作為匈牙利王國的附屬國獲得了相對的獨立。

從14世紀到1808年,城市一直處於自主管理之中,而在15-16世紀,城市達到了它的巔峰時期,那時它的實力可以與威尼斯及其他義大利的海洋共和國一較高下。

拉古薩

早在1272年,拉古薩共和國就創建了自己的法律,法律融合了羅馬的法律,並結合當地的風俗。法律還包含了城市發展計劃和因衛生原因所建立了檢疫制度。

拉古薩共和國很早就接受了現代的法律和政治結構,而1301年,城市的第一家藥店的開張也讓城市的醫療水平開始為人所知,1317年曾因為各種原因藥店停業一年。1347年,城市開放了它的第一所救濟院,第一所醫院(拉扎雷特醫院)於1377年建立,奴隸貿易在1418年被廢除,1432年開辦了第一家孤兒院,一處長20公里的供水系統在1436年建成。

城市被當地有著拉丁-達爾馬提亞血統的貴族統治,並建立了兩級城市議會,如同那個時代其他的國家一樣,它們維持著嚴格的社會等級制度。早在15世紀城市就廢除了奴隸貿易並宣揚自由的寶貴。幾個世紀以來,拉古薩共和國成功的維護了它在威尼斯共和國和奧斯曼土耳其帝國這兩大強敵之間的生存空間並保持了自己穩定的統治。

城市居民所說的語言主要是拉丁-達爾馬提亞語和克羅埃西亞語,而自11世紀后逐漸定居城市的普通居民開始一點點的用克羅埃西亞語替代達爾馬提亞語。城市的貴族們都擁有拉丁血統,而直到17世紀,城市人口主要還是以拉丁人為主,但之後隨著周圍地區的克羅埃西亞人遷入城市,城市民族結構也發生了相應的變化。

義大利語與威尼斯方言成為了拉古薩共和國文化和貿易的重要語言,從1472年到共和國滅亡,義大利語取代了拉丁語成為城市的官方語言,同時,由於與附近和平共處的斯拉夫民族交流增多,並且受到文藝復興時期義大利文化的熏陶,拉古薩也成為克羅埃西亞文學的搖籃。

拉古薩的徽章

許多來自西班牙和葡萄牙的塞法迪猶太人被城市所吸引。1544年5月,一艘滿載著葡萄牙難民的船隻在城市停靠。就像巴爾薩澤·德·法里亞對約翰國王所彙報的那樣,這些難民在城市裡工作,而在那個時代最著名的火炮與鐘錶工匠伊萬·拉布利亞寧(原葡萄牙教師,本名約翰內斯·巴普蒂斯塔·阿本西斯·德·拉·托萊)就在這批難民當中。

在經歷了地中海貿易危機和奪去5000名市民生命並將城市大部分建築夷為平地的1667年大地震后,城市開始走向衰落,1699年,城市更是將奈烏姆出售給奧斯曼土耳其帝國,以避免捲入奧斯曼土耳其帝國軍隊與前進的威尼斯共和國軍隊的戰爭中去。如今這塊土地屬於波黑,並且是波黑唯一的出海口。

1806年,城市向拿破崙軍隊投降,因為這是唯一的結束俄國與黑山聯合艦隊對城市長達一個月時間圍攻的辦法(在被圍攻期間3000枚火炮炮彈落到城市)。起初拿破崙只是要求他的部隊能自由通過這座城市,許諾不會佔領此處,並強調法國人是拉古薩居民的朋友,然而,法軍隨後封鎖了港口,迫使拉古薩共和國政府投降並讓法軍進入城市。這天,城牆上所有的旗幟與城徽全部被塗成黑色作為悲傷的標記。1808年,法國馬爾蒙元帥廢除了共和國並首先將其併入拿破崙控制下的義大利王國,不久又將城市納入法國控制的伊利里亞省的管轄範圍。

拉古薩共和國的自由旗幟

有缺陷的哈布斯堡王朝的行政體系與新的拒絕面向大眾的民族主義組織,這兩種力量的整合,創造了一個特別令人費解的問題。對於達爾馬提亞來說,它是由講德語的、中央集權的哈布斯堡王朝統治的一個省。同時能說兩種語言的(主要是克羅埃西亞語與義大利語)精英控制了占人口多數的信仰天主教的克羅埃西亞人與人數較少的(不超過300人)信仰東正教的塞爾維亞人。

1815年,前拉古薩共和國政府的貴族們聚集在一起,最後一次在莫科希察的列特尼科瓦茨開會,然而這一次貴族們為重建拉古薩共和國的所做的巨大努力也付之東流,因為自共和國滅亡后,絕大多數貴族被奧地利帝國驗證了身份。

1832年,西吉斯蒙多·蓋塔爾迪-貢多拉被選為拉古薩行政長官,在這座城市他執政13年,奧地利政府因此授予他男爵頭銜。

拉法埃萊·波扎(1828-1890)伯爵、法學博士在1869年第一次被選為拉古薩行政長官,而在1872、1875、1882、1884年的四次選舉中他也都獲得勝利,而他也在1870年和1876年兩次被選入達爾馬提亞議會任職。1882年斯普利特民族主義者的獲勝在丘爾佐拉和拉古薩地區造成了強烈的反響。這些也得到了拉古薩市長拉法埃萊·波扎和杜布羅夫尼克的國民閱讀俱樂部、杜布羅夫尼克工人協會和作者署名為“斯洛維納茨”的評論文章的支持和歡迎。而在庫納區和奧雷比奇區,特別是在奧雷比奇區,甚至在斯普利特之前就建立了民族政府。

杜布羅夫尼克

1889年,塞爾維亞天主教徒集會支持自治黨侯選人弗朗西斯科·蓋塔爾迪-貢多拉男爵與人民黨的弗拉霍·德·朱利競選排上日程的達爾馬提亞地區領導人選舉。接下來幾年當地政府的選舉,弗朗西斯科·蓋塔爾迪-貢多拉和他的自治黨贏得了杜布羅夫尼克市長選舉,他一直在市長的位置上直到1899年去世,而人民黨聯盟在1894年5月27日重新贏得了選舉。弗朗西斯科·蓋塔爾迪-貢多拉在1890年12月4日建立了城市集郵協會。

隨著1918年奧匈帝國的崩潰,城市成為南斯拉夫王國的一部分,而城市的名稱也正式從拉古薩變為杜布羅夫尼克。

1921年,達爾馬提亞政治家、人民黨的領導人之一佩羅·欽格里亞去世,享年84歲。由於他的努力,使得人民黨與一些右翼黨派在1905年合併成為一個克羅埃西亞政黨。

在第二次世界大戰期間,杜布羅夫尼克成為納粹德國傀儡政權克羅埃西亞獨立國的一部分,起初城市由義大利軍隊佔領,1943年9月8日後,德軍進入城市。1944年10月,鐵托領導的南斯拉夫游擊隊進入城市,隨著南斯拉夫社會主義聯邦共和國的建立,杜布羅夫尼克成為了這個國家的一部分。而在游擊隊進入杜布羅夫尼克之後,對於同納粹和義大利合作的敵對分子及天主教神父進行了清除,78名敵對分子被處決。

杜布羅夫尼克

1991年10月1日,杜布羅夫尼克被南斯拉夫人民軍攻擊,由此開始了持續七個月的杜布羅夫尼克包圍戰,同年12月6日,在南斯拉夫人民軍猛烈的炮火之後,19名城市居民喪生,60名受傷。根據克羅埃西亞紅十字會的統計,在衝突當中,共有114名杜布羅夫尼克市民被殺,其中包括著名詩人米蘭·米利西奇。國外媒體普遍批評了持續攻擊對老城的損害以及造成的人員傷亡。儘管如此,南斯拉夫人民軍的炮兵的攻擊在一定程度上損壞了城市56%的建築。而進入聯合國教科文組織世界遺產名錄的杜布羅夫尼克老城城牆也遭到650次持續炮擊。1992年5月,克羅埃西亞軍隊解除了杜布羅夫尼克的圍困,解放了這座城市及周邊地區。但是南斯拉夫人民軍的攻擊所造成的突發危險還是持續了三年的時間。

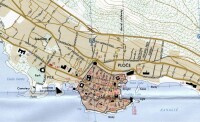

1995年的杜布羅夫尼克平面圖

1996年一架美國的波音T-43客機在杜布羅夫尼克機場附近墜毀,其中包括美國空軍的重要人物。

杜布羅夫尼克地區的氣候是典型的地中海氣候,有著溫暖、多雨的冬季與炎熱、乾燥的夏季。然而,同其他的地中海氣候截然不同的是,由於獨特的大風天氣與經常出現的雷電交加的暴風雨天氣,每年10月到第二年4月出現的沿亞得里亞海岸吹拂的東北季風帶來了令人不舒服的冷空氣,而全年打雷的情況則非常普遍。尤其在夏季,經常會出現陽光明媚的好天氣不再的情景。在不同的地區,空氣的溫度會有輕微的變化。很典型的是,在七月和八月的白天,溫度可以達到 29 ℃,而在夜間則會降至21℃左右。而杜布羅夫尼克最舒適的季節也許就是春秋兩季了,兩季的最高溫度一般都在 20 ℃到 28 ℃之間。

杜布羅夫尼克年平均溫度:16.4 ℃

最冷的一月的平均溫度:10℃

最熱的八月的平均溫度:25.8℃

從五月到九月之間的海水平均溫度:17.9–23.8℃,海水鹽度: 38 ‰

年平均降雨量:1,020.8 mm

年平均降雨日:109.2

年平均日照時間:2629 小時

平均白晝時間:7.2 小時

根據2001年的統計數據顯示,杜布羅夫尼克總人口為 43,770 人,其中30, 000 人住在城市中心,大約88.39% 的人口是克羅埃西亞族。

杜布羅夫尼克

杜布羅夫尼克老城的圖像被描繪在克羅埃西亞1993-2002年發行的50庫納鈔票的背面。在眾多的旅遊目的地中也有少量的海灘值得關注,巴涅海灘是杜布羅夫尼克最重要的公共海灘,也是東西海灘俱樂部的所在地。這裡也有名為科帕卡瓦納的充滿沙石的海灘,是鄰近的埃拉菲蒂群島的一部分,名字則源於巴西里約熱內盧的同名海灘。

城市守護神聖弗拉霍的雕像在全城各處都可以見到,他對杜布羅夫尼克的重要性如同聖馬可對威尼斯的重要性。城市最大的教堂之一聖弗拉霍教堂就以他的名字命名。城市以眾多的古建築而聞名於世,如特爾斯泰諾植物園就是世界上最古老的植物園,其歷史可以追溯到1492年之前。同樣,歐洲第三古老的藥店也位於這座城市,藥店建於1317年,位於城市的小兄弟修道院里。

歷史上許多塞法迪猶太人被吸引到杜布羅夫尼克這座歷史上的大海港來。1544年5月,滿載葡萄牙難民的船隻進入海港。而另一位杜布羅夫尼克的仰慕者——喬治·蕭伯納在1929年訪問這座城市時說:“如果你想看到天堂到底是什麼樣子,那麼去杜布羅夫尼克吧!”

在杜布羅夫尼克海灣有一個72公頃的滿是森林的小島——洛克魯姆(Lokrum),根據傳說,獅心王理查一世在1192年十字軍東征時返回英國時因船隻沉沒而在此處上岸。島上有要塞、植物園、修道院和裸泳浴場。

伊萬·貢杜利奇這位17世紀的克羅埃西亞作家,在他的詩作《奧斯曼》中預言了奧斯曼土耳其帝國的崩潰。

杜布羅夫尼克在1667年大地震中倖存下來的少量文藝復興時期的建築已經足夠顯示城市的建築遺產,最值得一看的文藝復興時期的建築是斯龐扎宮,建於16世紀,是國家檔案館的所在地。而主教宮則是哥特-文藝復興時期的結構,展示了雕刻精美的吊頂和裝飾華麗的樓梯,這裡是博物館的所在地。聖薩瓦大教堂則是文藝復興時期留下的又一遺跡,鄰近遊人如織的聖方濟各會修道院。聖方濟各會修道院圖書館藏有30,000 捲圖書和22件羊皮紙手抄卷以及1500份極具價值的手寫文獻。修道院的展品包括一件15世紀鍍銀的十字架和銀質香爐,以及一件18世紀的來自耶路撒冷的耶穌受難像,還有貝馬爾丁·古采蒂奇於1541年寫下的印刷精美的《殉教史》。

杜布羅夫尼克最讓人起敬的教堂是聖弗拉霍教堂,是為了紀念杜布羅夫尼克城的守護神於18世紀修建的。這座令人印象深刻的巴羅克式大教堂是留給杜布羅夫尼克人的一筆財富。城市的多明我會修道院在外面看來類似於一座堡壘,但內部卻包含了一座美術博物館及一個哥特-羅馬風格的教堂。而多明我會修道院的最大財富則是圖書館的220件羊皮紙手抄卷及大量有插圖的手稿、對珍貴手抄本和文獻的豐富的收藏以及大量的美術作品。

杜布羅夫尼克的標誌就是那繞城超過3公里的城牆了。朝向陸地一側的城牆大約有四到六米厚,而朝向大海一側的則要薄的多。而城牆上的炮塔系統則是用來保衛脆弱的城市的。

直到1472年,城市的官方語言都是拉丁語,後來,共和國參議院決定共和國的官方語言是拉古薩方言的拉丁-達爾馬提亞語,並禁止在參議院進行辯論的時候使用斯拉夫語言。在許多個世紀,貴族們堅持使用他們的語言,不過在城市發展的過程中,這些語言慢慢開始消失。

雖然拉丁語是作為官方語言使用,本地的普通居民則大多使用斯拉夫語言進行交流(1698年被托爾斯托伊確認,他在當時發現拉丁-達爾馬提亞語使用者較斯拉夫語使用者更有優越性) ,而達爾馬提亞語也在城市使用,而城市裡所說的義大利語則帶有明顯的威尼斯和托斯卡納方言的影響,而一般使用義大利語的都是講拉丁-達爾馬提亞語的商人們中的上等階層。同樣也源自威尼斯的影響。

杜布羅夫尼克港

杜布羅夫尼克有大量的教育機構,包括杜布羅夫尼克國際大學、杜布羅夫尼克大學和一所航海學院、一所旅遊學院以及薩格勒布大學研究生中心、美國技術管理學院和克羅埃西亞科學藝術學會歷史研究所。

弗朗科·薩凱蒂(1332-1400)義大利詩人

米蘭·雷舍塔爾(1860-1942)語言學家、歷史學家

馬蒂亞·班(1818–1903)詩人、劇作家

伊萬·斯托揚諾維奇(1829–1900)天主教牧師、作家

馬托·沃多皮奇(1816–1893)杜布羅夫尼克大主教、詩人

弗朗西斯科·馬里亞·阿彭迪尼(1768–1837)義大利牧師、邏輯學家與語言學家

維托·馬里亞·貝特拉-沃多皮奇(1771–1841)軍人、政治家、拉古薩愛國者

安東·帕什科·卡扎利(1815–1894)天主教牧師、作家

馬林·德爾日奇(1508–1567)克羅埃西亞劇作家和散文作家

馬夫羅·韋特拉諾維奇(1482–1576)克羅埃西亞詩人和散文作家

茨韋耶塔·祖佐里奇(1552–1600)女詩人

丁科·茲拉塔里奇(1558–1613)克羅埃西亞詩人和翻譯家

馬林·蓋塔爾迪奇(1568–1626)科學家

伊萬·貢杜利奇(1589–1638)詩人

魯傑爾·博什科維奇(1711–1787)外交官、詩人和科學家

弗拉霍·蓋塔爾迪奇(1788–1872)政治家、貴族和詩人

尼科·普西奇(1820–1883)政治家、貴族

梅多·普西奇(1821–1882)作家、政治家和貴族

費德里科·塞斯米特-多達(1825–1893)義大利政治家

弗拉諾·蓋塔爾迪奇-貢杜利奇(1833–1899)士兵、政治家、貴族和馬爾他騎士

佩羅·布德馬尼(1835–1914)語言學家

弗拉霍·布科瓦茨(1855–1922)克羅埃西亞畫家

伊沃·沃伊諾維奇(1857–1929)作家

安東·法布里斯(1864–1904)塞爾維亞記者和政治家

弗拉諾·蘇皮洛(1870–1917)克羅埃西亞記者、政治家和政論家

布拉戈耶·貝爾薩(1873–1934)克羅埃西亞音樂家

米霍·克拉伊奇(1829–1896)克羅埃西亞政治家

約阿基姆·斯圖利(1729–1817)聖方濟各會修士,詞典作者

Dušan Popov

弗拉霍·斯圖利(1768–1843)克羅埃西亞喜劇演員

愛德華·米洛斯拉維奇(1884–1952)科學家

達斯科·波波夫(1912-1981)二戰雙重間諜

布蘭科·鮑爾(1921- )克羅埃西亞電影導演

奧塔維奧·米索尼(1921- )義大利時裝設計師

特雷扎·凱索維亞(1938- )克羅埃西亞歌手

安東·武伊奇(1945- )克羅埃西亞政治家和哲學家

博若·武萊蒂奇(1958- )克羅埃西亞水球運動員、奧運會金牌得主

戈蘭·蘇克洛(1959- )克羅埃西亞水球運動員、奧運會金牌得主

維塞林·久霍(1960- )克羅埃西亞水球運動員、教練、兩枚奧運會金牌得主

斯拉文·托利(1964- )克羅埃西亞美術家

馬里奧·科皮奇(1965- )克羅埃西亞哲學家

埃米爾·斯帕希奇(1980- )波黑國家足球隊隊長、後衛

斯爾堅·拉基奇(1983- )克羅埃西亞國家足球隊成員、前鋒

薩尼婭·約萬諾維奇(1986- )克羅埃西亞游泳運動員,參加過奧運會

安特·托米奇(1987- )克羅埃西亞籃球運動員

安娜·康紐(1997.12-)克羅埃西亞網球運動員

義大利拉文納(從1967年開始)

克羅埃西亞武科瓦爾(從1993年開始)

奧地利格拉茨(從1994年開始)

瑞典赫爾辛堡(從1996年開始)

義大利拉古薩(從2000年開始)

德國巴德洪堡(從2002年開始)

波黑薩拉熱窩(從2007年開始)

美國蒙特雷(從2007年開始)

法國呂埃-馬爾邁松(從2011年開始)

杜布羅夫尼克老城區

杜布羅夫尼克市徽

杜布羅夫尼克(Dubrovnik)-奈雷特瓦省省會,重要的旅遊和海運城市, 素有"亞得里亞海濱 明珠"的美譽。位於克羅埃西亞南端,面積364平方公里, 人口5.6萬。年均氣溫 17℃,冬季平均氣溫10℃, 夏季平均氣溫26℃, 年均降水量約為1020.8毫米,全年日照時間250天。杜布羅夫尼克(斯拉夫語中譯為:橡樹林)建於公元7世紀中葉。歷史上,該地區曾是海上列強的必爭之地。杜市雖為彈丸小城,但卻通過施展政治外交手段, 在長達800年的時期內保持著相對獨立的特殊地位。15 世紀,杜市進入鼎盛時期,建立了" 杜布羅夫尼克共和國"。1806 年, 拿破崙軍隊佔領該城,"杜布羅夫尼克共和國"時代結束。杜布羅夫尼克是著名的歷史文化名城。創辦於1950年的"杜布羅夫尼克夏季藝術節 "每年都吸引著大批國內外知名的藝術家、文學家、詩人和作家彙集於此,獻技獻藝,開展豐富多彩的文藝活動。1979 年, 聯合國教科文組織將杜市列入世界文化遺產錄。杜布羅夫尼克市是奈雷特瓦省省會。杜布羅夫尼克是個海港城市,是克羅埃西亞最大旅遊中心和療養勝地。這裡依山傍海,風景優美,氣候溫和,被譽為“亞得里亞海明珠”和“城市博物館”。

杜布羅夫尼克的大街

杜布羅夫尼克市旗

城區分為舊城和新城兩部分。舊城有14~16世紀建的古城堡,建在一塊突出海面的巨大岩石上。城堡用花崗岩砌成,厚5米、高22米、長1940米,牆外有護城河環繞,東面是陸地,西面臨海。城牆上修有許多角樓和炮樓。城內完好地保存著14世紀的藥房、教堂、修道院、古老而華麗的大公宮及壯觀的鐘樓。沿著山坡一排排紅瓦小房等古歐洲建築夾雜著高大的旅館,五光十色,猶如一串串小珠。這些古建築具有羅馬風格、哥特風格、文藝復興風格和巴羅克風格,風格迥異。街道和街燈的式樣也是中世紀的,是歐洲中世紀建築保存較完好的一個城市。每到中午12時和晚6時,城堡內36間教堂的鐘聲齊鳴,鐘聲回落在古城堡內外,悠揚悅耳。

杜布羅夫尼克

杜布羅夫尼克的港口

新城建於中部濱海緩坡上,有現代化劇院、富麗堂皇的旅館以及其他旅遊設施。這裡的島嶼星羅棋布,林木茂盛,海水清澈,陽光充足,海岸風光旖旎,是旅遊者嚮往的勝地。杜布羅夫尼克素以藝術珍藏豐富和文化發達馳名,贏得了“斯拉夫的雅典”的稱號。在一年一度長達45天的“杜布羅夫尼克之夏”戲劇節期間,有40多個露天劇場,以文藝復興時期的古建築為布景,上演國內外眾多的古典戲劇等精彩節目。因此,這裡遊人如織,旅遊業十分發達。