皂莢屬

豆科皂莢屬植物

皂莢屬(學名:Gleditsia Linn)所屬科雲實科(蘇木科)分佈量世界:16種;中國:6種引種狀況非引種描述 Gleditsia L. 皂莢屬,雲實科,約16種,分佈於熱帶和溫帶地區,我國有6種,廣佈於南北各省區,材堅而耐腐,紋理粗糙,供器具和薪炭用;莢供洗濯用代肥皂,併入葯;倘密植而加修剪為一很好的防風樹和綠籬。落葉喬木或灌木;乾和枝有單生或分枝的粗刺;葉互生,一回或二回羽狀複葉;托葉早落;小葉多數,近對生或互生,常有不規則的鈍齒或細齒;花雜性或單性異株,組成側生的總狀花序或穗狀花序,很少為圓錐花序;萼片和花瓣8-5;雄蕊6-10,伸出,花藥丁字著生;子房有胚珠2至多顆,柱頭大2莢果扁平,大而不開裂或遲裂,有種子1至2顆。

所屬科 雲實科(蘇木科)

分佈量 世界:16種;中國:6種

引種狀況 非引種

Gleditsis L. 皂莢屬,雲實科,約16種,分佈於熱帶和溫帶地區,我國有6種,廣佈於南北各省區,材堅而耐腐,紋理粗糙,供器具和薪炭用;莢供洗濯用代肥皂,併入葯;倘密植而加修剪為一很好的防風樹和綠籬。落葉喬木或灌木;乾和枝有單生或分枝的粗刺;葉互生,一回或二回羽狀複葉;托葉早落;小葉多數,近對生或互生,常有不規則的鈍齒或細齒;花雜性或單性異株,組成側生的總狀花序或穗狀花序,很少為圓錐花序;萼片和花瓣8-5;雄蕊6-10,伸出,花藥丁字著生;子房有胚珠2至多顆,柱頭大2莢果扁平,大而不開裂或遲裂,有種子1至多顆。

皂莢屬

落葉喬木,高達15-30m,樹榦皮灰黑色,淺縱裂,干及枝條常具刺,刺圓錐狀多分枝,粗而硬直,小枝灰綠色,皮孔顯著,冬芽常疊生,一回偶數羽狀複葉,有互生小葉3-7對,小葉長卵形,先端鈍圓,基部圓形,稍偏斜,薄革質,緣有細齒,背面中脈兩側及葉柄被白色短柔毛,雜性花,腋生,總狀花序,花梗密被絨毛,花萼鍾狀被絨毛,花黃白色,萼瓣均4數。莢果平直肥厚,長達10-20厘米,不扭曲,熟時黑色,被霜粉,花期5-6月,果熟9-10月。

原產中國長江流域,分佈極廣,自中國北部至南部及西南均有分佈。多生於平原、山谷及丘陵地區。但在溫暖地區可分佈在海拔1600米處。

性喜光而稍耐蔭,喜溫暖濕潤氣候及深厚肥沃適當濕潤土壤,但對土壤要求不嚴,在石灰質及鹽鹼甚至粘土或砂土均能正常生長。皂莢的生長速度慢但壽命很長,可達六七百年。屬於深根性樹種。需要6-8年的營養生長才能開花結果。但是其結實期可長達數百年。花期4-5月;果熟期10月。

皂莢冠大蔭濃,壽命較長,非常適宜作庭蔭樹及四旁綠化樹種。另外、皂莢果實富含胰皂質,故可以煎汁代替肥皂使用;種子榨油可作潤滑劑及制肥皂,藥用有治癬及通便之功效;皂刺及莢果均可藥用;葉、莢煮水還可殺紅蜘蛛。皂莢木材堅硬,耐腐耐磨,但易開裂,而且新伐材有很濃郁的氣味,因此只可以做傢具,建築中的柱與樁,器物上的把與柄等。

原產中國長江流域,分佈極廣,自中國北部至南部及西南均有分佈。多生於平原、山谷及丘陵地區。但在溫暖地區可分佈在海拔1600米處。

皂莢冠大蔭濃,壽命較長,非常適宜作庭蔭樹及四旁綠化樹種。另外、皂莢果實富含胰皂質,故可以煎汁代替肥皂使用;種子榨油可作潤滑劑及制肥皂,藥用有治癬及通便之功效;皂刺及莢果均可藥用;葉、莢煮水還可殺紅蜘蛛。皂莢木材堅硬,耐腐耐磨,但易開裂,而且新伐材有很濃郁的氣味,因此只可以做傢具,建築中的柱與樁,器物上的把與柄等。

1.山皂莢

皂莢屬

2.日本皂莢

(G. japonica Miq.):近似山皂莢,與山皂莢的主要區別為本種小枝綠褐色至赤褐色。小葉較山皂莢明顯大而厚,新枝上葉多呈二回羽狀複葉,莢果長而扁圓平、扭曲、且有泡狀隆起。

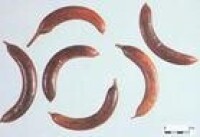

3.豬牙皂

(G. officinalis Hemsl):本種近似皂莢,干皮深灰黑色,縱裂較深,刺單一或分枝,呈圓錐狀,赤褐色,常見在老枝分叉處密集生長,小枝灰色,皮孔顯著,一回偶數羽狀複葉,有小葉6-16枚,緣具不規則細鋸齒,小葉柄深褐色密被絨毛。莢果兩型:小果鐮刀狀,肥厚無種子;大果扁平、直或略彎,有種子數粒。大、小果均具長喙。熟后紅棕色被霜粉。山東鄒城特產樹種,莢果入葯。

4.野皂莢

(G. heterophylla Bunge):多為灌木,樹皮灰色。多二分枝刺,細而短。當年生枝密被灰黃色短柔毛,一或二回羽狀複葉,不佔10-28枚,葉片較小,長僅0.8-1.2厘米,腋生或頂生穗狀花序,花白色,莢果具長柄,長橢圓形,扁而薄,具喙尖,熟后紅褐色,有種子1-3粒,多用作綠籬。該物種為中國植物圖譜資料庫收錄的有毒植物,其毒性為豆莢、種子、葉及莖皮有毒。人口服200克皂莢的水煎劑可中毒死亡。於服后10分鐘出現嘔吐,2小時后腹瀉,繼之痙攣、神志昏迷、呼吸急促,8小時后死亡。屍檢可見腦水腫充血,內臟粘膜充血、水腫呈毒血症及缺氧症。小鼠腹腔注射17g/kg種子的乙醇提取物出現活動減少、安靜伏地,死亡。

皂莢屬

(5)咽喉腫痛。用皂莢一挺,去皮,米醋浸、炙七次,勿令過焦,研為末。每次少放入咽,吐涎則痛止,病漸愈。 (6)風邪疾。用皂莢(燒存性)四兩,蒼耳根、莖、葉(日干)四兩,密陀僧一兩,共研為末,做成丸子,如梧子大,以硃砂為衣。每服三、四十丸,棗湯送下。一天服二次,病稍減,只服二十丸。此方名“抵住丸”。 (7)咳逆上氣、唾濁,不能睡卧。用皂莢(炙,去皮、子)研為末,加蜜做成丸子,如梧子大。每服一丸,棗膏湯送下。白天服三次,夜間服一次。 (8)痰喘咳嗽。用長皂莢三長(去皮、子),一莢中裝半夏十粒,一莢中裝中巴豆,蜜制關夏。再一起火炙成黃色,研為末。每用二、三分,於臨卧時以薑汁調服。用特效。 (9)牙病喘息、喉中有聲。用肥皂莢兩挺,酥炙取肉,研為末,加蜜做成丸子,如豆大。每服一丸,以微瀉為度,不瀉再服藥。一天服一次。 (10)腹部腫痛。用皂莢(去皮、子)炙黃為末,加酒一斗,煮開以後飲服。一天服三次。 (11)二便不通用皂莢燒過,研為末,稀飯送服三錢,立通。又方:用皂莢炙過,去皮、子,研為末,加酒、麵糊成丸子。每服五十丸。酒送下。又方;用皂莢燒出煙,放在桶內人坐桶上受煙熏。亦有效。 (12)黃腫氣喘。用無蛀的皂角,去皮、子,醋塗,炙焦為末,取一錢,加巴豆(去油膜)七枚,以淡醋研好墨和成丸子,如麻子大。每服三丸,飯後服,陳桔皮湯送下。一天服三次,隔二日增葯一丸,以愈為度。 (13)身、面發腫。用皂莢去皮炙黃。銼取三升,放酒一斗中浸透后煮沸。每服一升,一天服三次。 (14)腳氣腫痛。用皂角、赤小豆,共研為末,酒醋調勻貼患處。 (15)突然頭痛。用皂角研末,吹入鼻中,令打噴嚏。 (16)風熱牙痛。用皂角一挺,去子,裝滿鹽,再加白礬少許,黃泥封固,火煅后研為末,每日擦牙。

(17)風蟲牙痛。用皂莢研末塗齒上,有涎即吐去。又方:用皂莢、食鹽,等分為末,每日擦牙。 (18)腸風下血。用長皂角五挺,去皮、子、酥炙三次,研為末,精羊肉十兩,細切,搗爛,和皂角末為丸,如梧子大。每服二十丸,溫水送下。 (19)脫肛。用無蛀的皂角五挺,捶碎,加水揉取汁浸患處,自收上。收后以熱水燙腰肚上下,令皂角氣行,好不再脫肛。另外還須用皂角去皮,酥樂為末,加棗肉和成丸子,米湯送服三十丸。 (20)腎囊偏痛。用皂角連皮研末,調水敷塗痛處。 (21)肛門腫痛。用皂角(炒焦)、水粉(炒),等分為末,熱醋調勻,攤巾貼患處,頻頻以水潮潤。又方:用皂角七片,煨黃,去皮,出火毒后研為末。每服五錢,空心服,溫酒送下。 (22)婦女吹乳。用皂角去皮,蜜炙,研細,酒送服一錢。又方:“婦人吹奶法如何?皂角燒灰蛤粉和。熱酒一杯調八字(按:一字等於分五厘),管教時刻笑呵呵。” (23)丁腫惡瘡。用皂角去皮,酥炙焦。研為末,加麝香、人糞各少許,調勻塗患處,幾天後瘡根拔出。 (24)小兒頭瘡。用皂角燒黑為末,剝去瘡痂敷塗。幾次即愈。 (25)足上風瘡(甚癢)。用皂角炙熱烙患處。 (26)大風癩。用找皂角二十條,炙過,去皮、子,以酒煎稠,濾過。冷后,加入雪糕做成丸子,如梧子大。每服五十丸,酒送下。 (27)積年瘡瘡。用皂角放豬肚內煮熟,去掉皂角,只吃豬肚。 (28)魚骨鯁咽。用皂角研末,吹鼻取嚏。 (29)腎風陰癢。用稻草燒皂角,煙熏十多次,癢即止。用皂角子仁研末敷塗,幾日可愈。 10、年久瘰癧。用無蛀皂角子一百粒、米醋一升、硇砂二錢,同煮干,炒信酥。依癧子多少,每一癧子服一粒,細嚼后米湯送下。酒浸煮服亦可。體虛的病人不用硇砂。

全年可采,乾燥或辰鮮切片后再乾燥,生用。性辛、溫。功能托毒排膿、活血消癰,適應於癰疽瘡毒初起或膿成不潰者。用量 3-10g。外用適量,醋煎塗患處。皂莢

1、小便淋閉。用皂角刺(燒存性)、破故紙,等分為末,酒送服適量。 2、腸風下血。用皂角刺灰二兩,胡桃仁、胡故紙(炒)、槐花(炒)各一兩,共研為末。每服一錢,米湯送下。 3、傷風下痢(傷風久不愈,下痢膿血一天數十次)。用皂角刺、枳實(麩炒)、槐花(生用)各半兩,共研為末,加煉蜜做丸子,如梧子大。每服三十丸,米湯送下。天服二次。 4、胎衣不下。用皂角刺燒為灰,酒送服三錢,另嚼葵子三、五粒,以患處如針刺為見效。 5、乳癰。用皂角刺(燒存性)兩、蚌粉一錢,共研為末,每服一錢,溫酒送下。 6、瘡腫無頭。用皂角刺燒灰,酒送服三錢,另嚼葵子三、五粒,以患處如針刺為見效。 7、大風癧瘡。用黃櫱末、皂角刺灰各三錢,研勻,空心服,酒送下。服藥后,吃粥兩三天及補乞葯數劑。如四肢浮腫,有針刺出水再服,忌一切魚肉和引風之物。 8、背瘡不潰。用皂角刺(麥麩炒黃)兩、綿黃芪(焙)一兩、甘草半兩,共研為末。每服一錢,以酒一碗乳香去渣乘熱送下。

木皮、根皮

風熱痰氣,殺蟲,產後腸脫。

:

莢果含三萜皂甙、鞣質.皂甙有皂莢甙(Gledinin), 水解后得甙元(Gledigenin)和皂莢皂甙(Gleditschiasaponin), 水解后得甙元(Gleditschiasapogenin)及阿拉伯糖(Arabinose).此外, 尚含蠟醇(Ceryl alcohol)、廿九烷(Nonacosa- ne)、豆甾醇(Stigmasterol)、谷甾醇(Sitosterol)等. 同屬植物 Gleditsia triacanthos L. 的葉含大量生物鹼三刺皂莢鹼(Triacanthin).

:

1. 祛痰作用 含皂甙類的藥物, 能刺激胃黏膜而反射性的促進呼吸道黏液分泌, 產生祛痰作用(噁心性祛痰葯).動物實驗證明: 皂莢煎劑灌胃有明顯的祛痰作用, 能使貓呼吸道分泌增加, 但較桔梗、前胡為差, 持續時間較短. 2. 抗菌作用 在試管內, 皂莢對大腸桿菌、宋內痢疾桿菌、變形桿菌、傷寒桿菌、副傷寒桿菌、綠膿桿菌、霍亂弧菌等革蘭陰性腸內致病菌均有抑制作用. 皂莢水浸劑(1:3), 在試管內對堇色毛癬菌、星形奴卡菌等皮膚真菌均有不同程度的抑制作用. 3. 其他作用 三刺皂莢鹼有罌粟鹼樣作用, 可治療高血壓病、支氣管哮喘、消化性潰瘍及慢性膽囊炎等. 皂甙有顯著的溶血作用, 但皂莢的溶血作用與遠志皂甙的即刻溶血作用不同, 一般出現較遲. 皂莢(1:230)對陰道滴蟲有中度抑制作用, 其機製為: 皂甙能使陰道滴蟲胞漿膜變薄, 胞漿爆出, 致蟲體潰滅. 4. 皂甙的一般特性 皂甙存在於數百種植物之中.它能降低表面張力.其溶液(1:1000)振搖時, 溶液中每個氣泡的表面皆可被皂甙包圍而形成一薄膜, 而使泡沫持久不滅.同樣, 遇油類物質亦可借皂甙薄膜而形成乳劑.皂甙能改變細胞表面的通透性, 而成為一般原漿毒.對膽甾醇有特別的親和力, 有很強的溶血作用(作用於血細胞表面的類脂質), 但其溶血作用能被膽甾醇所對抗.對魚類毒性很強, 高等動物對皂甙一般很少吸收, 因此其主要為局部黏膜的刺激作用及使分泌增加等.

用種子繁殖:10月採下果實,取出種子,隨即播種;若春播,需將種子在水裡泡脹后,再行播種。育苗時,開1.3m寬的高畦,撒施一層腐熟堆肥作為基肥,然後按行距33cm,開深約6-10cm的橫溝,把種子每隔4-6cm播粒,播后施人畜糞水,並蓋草木灰,最後蓋土與畦面齊平。如遇天旱,要經常澆水。苗出齊后,要淺薅,並施人畜糞水,以後再中除、追肥1-2次。第2年再行1-2次中除、追肥等管理,到秋後即可移栽。移栽可按株距7-10m開穴,栽前把幼苗挖起,稍加修剪,每穴栽苗1株,蓋土壓實,最後再覆鬆土,使稍高於地面,澆水定根。田間管理 栽后3-4年,每年要在穴邊鬆土除草,並施草木灰或渣滓肥,促使迅速

皂莢

莢果含三萜皂式:皂莢甙(gledinin),甙甙元為皂莢甙元(gledigenin),皂莢皂甙(gleditschia saponin)。尚含蠟酸(ced alcohol),二十九烷(nonacosane),正二十七烷(hepta-cosane),豆甾醇(stigmasterol),谷甾醇(sitosterol),鞣質(tannin)等。

皂角刺,皂角子,野皂莢,山皂莢,日本皂莢,豬牙皂

皂莢屬

皂莢屬

皂莢屬

皂莢屬