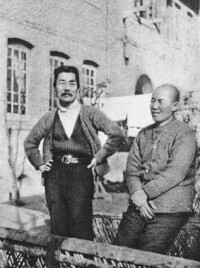

內山完造

魯迅摯友

內山完造(1885年—1959年),日本岡山人,1916至1947年一直居住在中國,主要經營內山書店。內山完造是魯迅先生的摯友,自起漢名鄔其山。晚年從事日中友好工作,1959年9月20日在北京協和醫院病逝,葬於上海萬國公墓。

內山完造雕塑

1917年內山完造以美喜子的名義開設內山書店,最初在上海虹口的北四川路餘慶坊弄口旁的魏盛里(現四川北路1881弄),1929年遷至北四川路的施高塔路(今山陰路)11號。開始銷售基督教的福音書,進而銷售一般性的日文書籍,再后擴展經營中文書籍。

二十年代後期,書店大量銷售包括馬列著作在內的進步書籍,發行當時被禁售的魯迅著作,並代售魯迅自費出版的《毀滅》等六種進步文學讀物。1932年起,內山書店成了魯迅著作代理髮行店,還出售當局禁止的其它進步書籍。三十年代的上海,中國書店買不到的書,內山書店有賣;中國書店不敢經售的書,內山書店也能賣。書店的顧客除了日本人外,還有不少中國的知識分子和青年學生,尤其是進步青年。

在內山書店中,書籍都敞開陳列,讀者可以隨手翻閱,店堂里擺著長椅和桌子,讀者可以坐在那裡看書。在書店外的人行道上,設一個茶缸,免費向過往行人供應茶水。內山書店不管金額大小,無論國籍(包括中國人),讀者都可以實行賒賬。在當時日本人對中國人充滿蔑視的情況下實在難能可貴。內山完造對中國人非常友好、平等、和善,一點都沒有當時日本人的自以高人一等的態度,內山完造在經售書籍的同時,贏得了很多中國人的信任和尊敬。內山完造特意書店創辦了教中國人學習日語的日本語學校。

內山完造結識魯迅

1927年10月,魯迅入住虹口,住在施高塔路(今山陰路)的大陸新村,此後與內山完造相識。從此,兩人友誼甚深,過從甚密,魯迅與內山書店的關係也非常密切。從1927年10月他首次去內山書店購書到1936年逝世止,他去內山書店五百次以上,購書達千冊之多。

內山書店不僅是魯迅購書場所,也是魯迅著作代理髮行店,還是魯迅躲避國民黨反動派通緝的秘密住所,以及魯迅接待秘密客人的地方,甚至成為了地下組織的聯絡站,方誌敏的獄中文稿、北平與東北地下黨等轉給魯迅的信等都由內山書店轉交。

魯 迅逝世后,內山完造任治喪委員會委員。還發起募集“魯迅文學獎”,被聘為《大魯迅全集》編輯顧問。他寫作《活中國的姿態》、《上海謾話》、《上海夜話》等系列。1942年遷居東橫浜路松里。1945年10月至1946年4月又搬回千愛里居住。

除了四川北路外,內山書店在南京路還曾有一家分店。1941年太平洋戰爭爆發,日軍進駐租界,原英、美等國的企事業被日軍接管,內山完造奉命接管南京路160號的中美圖書公司,於是該店就成了內山書店的分店。抗戰結束后,南京路的內山書店分店仍由中美圖書公司收還(現在是體育用品商店)。

抗戰結束后,國民黨當局以敵國僑民為由,強令內山完造歸國。內山完造回國,四川北路的內山書店作為敵產被沒收,改作他用。至此,內山書店停業。

回到東京,內山完造致力於中日友好活動。1950年參加創建日中友好協會。1952年聲明反對日本政府與台灣當局相互承認。1954年參加接待新中國第一個訪日代表團。1959年,內山以日中友好協會副會長身份來華訪問,因腦溢血病逝於北京。依其生前意願,葬於上海萬國公墓(今宋慶齡陵園)。

1980年,內山書店舊址被上海市政府列為市級文物場所。

生平年曆

1885年-1929年:

1885年1月11日,內山完造誕生於日本岡山縣后月郡芳井村。

1890年,內山完造(以下簡稱內山)進入芳井村化成尋常小學讀書。

1894年,內山從化成尋常小學畢業。

1897年,內山在井原町精研高等小學讀四年級。同年退學,去大坂大冢為三郎商店當學徒。

1901年,內山進京都赤野三次商店工作。

1912年,內山在京都加入基督教,並結識了牧野虎次、伊藤勝義等牧師。

1913年,內山經牧野牧師推薦來到中國,任大學眼藥總店參天堂駐上海銷員。以後又去漢口、九江、南昌等地作廣告宣傳。

1916年1月9日,內山與井上美喜子在日本結婚,婚後一起到上海。

1917年,內山夫婦在上海北四川路魏盛里開設了內山書店。

1920年,內山提議發起由上海基督教青年會主辦的“夏季文化講座”,請日本大學教授主講,為期三星期。以後,連續辦了幾年。

1923年,內山書店開始成為中日文化人士的談話場所,內山取名為漫會。出版發行雜誌《萬華鏡》。1924年,內山買進魏盛里書店對面的兩間空房,書店遷移了營業場地。

1927年,魯迅與許廣平遷入東橫浜橋路景雲里23號,在去內山書店買書時,與內山相識,並結下友情。

1928年,內山書店與隔壁的空房子合併,擴充了店面。

1929年5月,內山書店遷移至施高塔路11號,現為四川北路2048號。同年,內山開辦“日語學會”的日語學習夜校,鄭伯奇任校長。

1930年-1936年:

1930年初,內山與大學眼藥總店參天堂脫離關係,內山書店開始大量經銷日本的左翼出版物。

3月19日,魯迅因遭當局的通緝,避居內山書店達一月之久。

5月12日,經內山介紹,魯迅一家遷入北四川路194號拉摩斯公寓(今為四川北路2093號北川公寓)三樓四室。

10月4日、5日魯迅與內山一起在狄思威路812號“上海購買組合”舉辦《世界版畫展覽會》。

1931年

通過內山介紹,魯迅結識的日本友人有:金子光晴、前田河廣一郎、室伏高信、長谷川如是閑、鈴木大拙、橫光利一、林芙美子、新居格、武者小路實篤、長與善郎等。

1月17日,“左聯”青年作家柔石等被捕,魯迅處境危險,由內山幫助,於1月20日全家移至花園庄旅館暫避。2月28日返回寓所。

4月11日,增田涉經佐藤春夫介紹來到上海,通過內山與魯迅初次晤面。

8月17日,內山胞弟內山嘉吉來滬,應魯迅要求,為暑期木刻講習班講授木刻技法,魯迅親自擔任翻譯,講習班為期6天,至22日結束。

1932年

內山書店開始代理髮行魯迅著作和魯迅編輯的版畫集等書。

1月23日,由內山介紹,魯迅結識日本女子大學教授高良富,並書贈《無塵》(血沃中原)橫幅。

1月30日,因“一·二八”滬淞會戰,經內山安排,魯迅舉家避居內山書店。戰爭期間,魯迅胞弟周建人一家被日本海軍陸戰隊拘禁,經內山完造周旋獲釋。

2月6日,魯迅全家又遷至四川中路內山書店支店避難。

4月,內山多次保護中國人的行為,招致日軍軍方懷疑,經朋友勸說,暫回日本。在日期間,內山被邀在各界人士中作“中國漫談”的演講。

4月13日,魯迅致內山完造信,婉謝了內山邀他到日本小住的建議。

7月11日,魯迅為日本友人山本初枝書《一二八戰後作》和《無題》(“慣於長夜過春時”)詩,托內山書店寄去。

1933年2月,日本改造社特派記者木村毅來華採訪蕭伯納,魯迅受內山委託,安排他與蕭伯納會面。

7月30日,魯迅撰《偽自由書·後記》,文中辯駁了外界對內山的謠傳。

10月14日、15日魯迅與內山在千愛路40號舉辦《現代作家木刻畫展覽會》,次日兩人去上海美術專門學校參觀《MK木刻研究社第四次展覽會》。

12月2日、3日魯迅和內山在老靶子路40號(今武進路183號)基督教青年會舉辦《俄法書籍插畫展覽會》。

1934年

2月5日,魯迅和內山在新半齋會見惠川重、山岸盛秀等日本文化人。

8月23日,因內山書店兩名中國店員參加社會活動被捕,魯迅離寓至千愛路3號內山家暫避,24日魯迅在內山家會見日本井上芳郎等人。9月18日回寓。

1935年

內山完造著作的《活中國的姿態》在日本出版。2月,內山在《改造》月刊2月號上發表《上海生活20年》一文。從此,他撰寫的“中國漫談”陸續在上海發行的日文報紙上發表。

3月5日,魯迅作《內山完造作“活中國的姿態”序》。

6月初,中國工農紅軍將領方誌敏寫給中共中央的報告和遺信等,託人帶至內山書店交給魯迅,後由魯迅託人轉交中共中央。九月,魯迅著手編輯被國民黨當局殺害的瞿秋白的譯文集《海上述林》,后又請內山設法送至日本印刷。

10月10日,東京開設內山書店。

10月21日,應日本朝日新聞支社社長仲居邀請,魯迅與內山至六三園午宴。

1936年

1月,日本作家鹿地亘因受政治迫害到上海避難,經內山介紹與魯迅相識。

2月11日,內山邀魯迅和山本實彥“往新月亭食鵪鶉”,主要商談向日本介紹中國左翼作家及作品事。

2月13日,魯迅經內山書店相約,會見了北平東北大學中共地下黨員陳蛻(鄒魯風),並代他設法轉交中共北方局給中央的密寫報告。

7、8月間,魯迅因病,經內山等友人勸說,願到日本療養,但斟酌再三未成。

8月20日,內山至魯迅寓,並贈《活中國的姿態》的中譯本《一個日本人的中國觀》。

8月31日,魯迅托內山致函正在柏林的日本作家武者小路實篤,並寄《柯勒惠支版畫選集》,請他轉給柯勒惠支。

10月2日,《海上述林》上卷印成,由內山書店發行。

10月18日凌晨,魯迅突然發病。6時許,用日文給內山寫便信,托他請須藤醫生前來診治。

10月19日凌晨5時25分,魯迅在大陸新村9號寓所逝世,終年56歲。宋慶齡、馮雪峰和內山等聞訊前來向魯迅告別。同日,組成魯迅治喪委員會,內山為委員之一。

10月22日,在萬國公墓舉行魯迅葬禮,內山在葬禮上致悼詞。

魯迅逝世后,內山書店作為代理髮售店,繼續發售魯迅作品和他編輯的書籍。

1937年-1948年:

1937年,內山發起募集“魯迅文學獎金”。

8月,內山夫婦因戰事暫回日本。改造社出版日文本《大魯迅全集》(共7卷),內山為編輯顧問。內山書店是該書的預定處之一。

11月起,內山書店復業。

1938年5月,內山返回上海,重新部署了內山書店的經營。

8月,內山收到岩波茂雄捐贈“魯迅文學獎金”一千日元。

12月,內山著《上海漫語》,由日本改造社出版。

1939年,內山與姚晶孫等祭魯迅墓。

1940年3月,內山著《上海夜話》由日本改造社出版。

1941年8月,內山著《上海風語》由日本改造社出版。

12月,許廣平被日本憲兵逮捕,受盡折磨。內山得悉儘力營救,並由書店擔保釋放。

1942年10月,內山著《上海霖語》,由日本雄辯會講談社出版。同年,內山受命接管中美圖書公司,並改店名為內山書店南京路分店。

1944年,內山再版了《上海漫語》和《活中國的姿態》等書,“文藝漫談會”從北四川路書店移到南京路內山書店分店。3月,內山著《上海汗語》,由上海華中鐵道公司出版。

1945年1月13日,內山夫人內山美喜子在上海病逝。8月,日本無條件投降,內山向30餘位店員公開了書店的全部資產與債務。10月23日,內山書店被國民黨當局接收。

1946年10月,內山參加了在上海舉行的魯迅逝世十周年紀念會、抗戰八年木刻展覽會,並與木刻家合影。

1947年2月,內山從日本歸國者那裡購進部分書籍,開設舊書店“一間書屋”。

9月,內山參加由許廣平主持的魯迅墓整修工作。並一起致祭。

12月,國民黨當局強制遣返內山等旅滬日本人歸國。

1948年2月,內山在日本開始作“中國漫談全國巡迴講演”。10月,內山著《相同血液的朋友啊》,由京都中國文化協會出版。

1949年-1959年:

1949年

6月,日中貿易促進會成立,內山被選為代表委員。

10月10日,中華人民共和國成立后,內山參與東京召開的日中友好協會創立預備大會的工作。十月十九日,內山向在東京舉行的魯迅紀念會發去賀信。

12月,內山撰寫自傳《花甲錄》,翌年底完稿。

1960年,由日本岩波書店出版。

1950年1月初,內山與加藤真野結婚。九月三十日,日中友好協會舉行成立大會,內山任理事長。十月二十三日,內山應邀出席在東京召開的魯迅逝世14周年紀念會,並作《回顧談》的講演。

1951年9月25日,文藝懇談會在東京召開了魯迅、高爾基逝世15周年紀念講演會,內山作了《論魯迅》的講演。

1952年10月19日,東京舉行魯迅逝世16周年紀念晚餐會,由內山主持會議。

1953年1月26日,內山作為僑居中國的日本人歸國協商代表團一員訪問中國,31日抵達北京。

1954年2月,內山美喜子遺骨從靜安寺路萬國公墓遷葬於虹橋路萬國公墓。

1955年,上海時代的“文藝漫談會”日本成員成立了中國戲劇研究會,內山當選為名譽會長。

1956年8月上旬,許廣平為團長的中國代表團,參加在日本廣島召開的世界禁止原子彈、氫彈大會。內山全程陪同,並無時不至地給予照顧。

10月19日,內山參加在北京舉行的魯迅逝世20周年紀念大會。

11月19日,內山在上海瞻仰魯迅墓,參觀上海魯迅紀念館。二十日,內山到上海萬國公墓祭亡妻美喜子之墓。

1959年9月19日,內山應中國人民對外文化協會的邀請到北京參加新中國成立十周年國慶觀禮。

9月20日,內山在北京協和醫院因腦溢血病逝,終年74歲。

9月22日,中國人民對外文化協會在北京舉行內山完造追悼會。

10月26日,根據內山生前遺願,內山完造遺骨安葬於上海萬國公墓。上海市對外文化協會在萬國公墓舉行隆重的安葬儀式。

11月16日,在東京日比谷公會堂舉行了由日中友好協會主持的內山完造追悼會。

| 出版時間 | 作品名稱 |

| 2021年1月 | 花甲錄 |

| 2015年1月 | 隔壁的中國人 |

| 2012年8月 | 上海下海 |

| 2009年3月1日 | 中國人的劣根和優根 |

| 1997年02月 | 三隻眼睛看中國--日本人的評說 |

| 1935年 | 一個日本人的中國觀 |

文學作品中的內山完造和魯迅

《 一 面》(六年級上冊)作者:阿累

一九三二年,就是一·二八那年的秋天我在上海英商汽車公司當賣票的。

一天中午,我趕到虹口公園去接班,天空正飛著牛毛細雨,六路車早班的最後一趟還沒回來——還要等半個鐘頭的樣子。心裡想:到內山書店去吧,在那裡躲一會兒雨,順便歇歇也好。因為接連一個禮拜的夜班,每天都要在車上搖晃十一個鐘頭,已經使我困軟得象一團棉花了。

店裡空蕩蕩沒有一個顧客,只有店後面長檯子旁邊有兩個人用日本話在談笑。他們說得很快,聽不清說些什麼。有時忽然一陣大笑,像孩子一樣的天真。那笑聲里,彷彿帶著一點“非日本”的什麼東西;我向裡面望了一下——陰天,暗得很,只能模糊辨出坐在南首的是一個瘦瘦的,五十上下的中國人,穿一件牙黃的長衫,嘴裡咬著一枝煙嘴,跟著那火光的一亮一亮,騰起一陣一陣煙霧。

我把帆布袋,夾剪,票板放在一個角落的地板上,開始翻南面一排社會科學雜書。翻了一會,覺得沒有什麼適意的,就踱到北面。

門外,細雨煙似地被秋風扭著卷著,不分方向地亂飛。店裡冷得象地窖一樣,冷氣從褲管里向上鑽。忽然,我看見架上橫排著一列中文的《毀滅》。《毀滅》?我記得一本什麼雜誌上介紹過,說是一本好書。看一下那書脊,赫然印著“魯迅譯”三個字,我便象得到了保證似地,立刻從書架上抽下一本。

我先看那後記(我讀魯迅先生的書,一向是這麼讀法),但是看完第一面就翻不開了:書沒有切邊。一個矮小而結實的日本中年人——內山老闆走了過來。 “先生,這本書多少錢?”對於同情中國的內山老闆,我總是帶著敬愛和感激叫“先生”的,雖然並沒有什麼根據。

他殷勤地點頭,嘴裡“Ha,ha,”著,接過書翻了翻底頁: “一塊四。”一杯冒著熱氣的茶放在我左手的桌角上了。像我,穿著一身黃卡嘰布的工人制服,嵌著“ ConductorX X”藍磁牌的制帽歪戴在後腦勺上,平素看慣了西裝同胞的嘴臉,現在忽然受著這樣的優遇,簡直有點窘了起來。

我不好意思地笑一下,鞠了一個“半躬”,摸摸里衫上的袋袋——裡面只剩一塊多錢,那是我和一個同住的失業工友那幾天的飯費。我有些懊悔自己的莽撞了。我紅了臉說: “貴了。”

他沒有注意到我的窘相,揚著眉毛,一半正經一半好像故意逗人笑似地用他那肥厚的手掌在書上拍一拍,又用粗短的手指“嗤啦嗤啦”捻那張灰綠色厚布紋紙的封面: “哪裡貴?你看這紙……”

很厚的洋紙,印得很清楚,相當厚的一大本書。摸在手裡,有一種怪舒服的感覺。

“你買一本吧,這書是很好的。”

我真躊躇起來了;飯是不能不吃的,然而書也太好了,買一本放在床頭,交班回來,帶著那種軟綿綿的疲倦躺著看這麼幾十頁,該多好!我摩挲著那本書,捨不得丟開,也不說買,不買。

內山老闆大概這時看出點什麼苗頭,就笑著回頭對裡面說了一句日本話,原先和內山說話的那個老人咬著煙嘴走了出來。

他的面孔是黃裡帶白,瘦得教人擔心,好像大病新愈的人,但是精神很好,沒有一點頹唐的樣子。頭髮約莫一寸長,原是瓦片頭,顯然好久沒剪了,卻一根一根精神抖擻地直豎著。鬍鬚很打眼,好像濃墨寫的隸體“一”字。

“你要買這本書?”他看了我一眼。那種正直而好心腸的眼光,使我立刻感到身上受了父親的撫摩,嚴肅和慈愛交綜著的撫摩似的。

“是的。”我低低地說。

他從架上扳下一本書來,版式紙張和《毀滅》一模一樣,只是厚一點點,封面上印著兩個八分體的字:《鐵流》。

他用竹枝似的手指遞給我,小袖管緊包在腕子上: “你買這本書吧——這本比那一本好。”他是誰?對這樣一個平日被人輕視的工人那樣誠懇的勸告?我一進門的時候原就有點疑惑;現在更加疑惑了,雖然猜不出是誰,但自己斷定:一定是一個不平常的人。

我一翻那定價:一元八角!

“先生,我買不起,我的錢不夠……”我的話低得自己都聽不見了,我不知道怎樣才好。

我低了頭——頭腦里轟隆轟隆的。我不敢看他的臉。我只聽見一個聲音在問我:

“一塊錢你有沒有?一塊錢!”

“有!”我抬起頭,頓時恢復了勇氣。

“我賣給你,兩本,一塊錢。”

什麼?我很驚異地望著他:黃裡帶白的臉,瘦得教人擔心;頭上直豎著寸把長的頭髮;牙黃羽紗的長衫;隸體“一”字似的鬍鬚;左手裡捏著一枝黃色煙嘴,安煙的一頭已經熏黑了。這時,我忽然記起哪本雜誌上的一段訪問記——

“哦!您,您就是——”

我結結巴巴的,歡喜得快要跳起來了。一定是他!不會錯,一定是他!那個名字在我的心裡亂蹦,我向四周望了一望,可沒有把它蹦出來。

他微笑,默認地點了點頭,好像我心裡想就要說的,他已經統統知道了一樣。

這一來不會錯了,正是他!站在前進行列最前面的我們的同志,朋友,父親和師傅!憎惡黑暗有如魔鬼,把一生的時光完全交給了我們,越老越頑強的戰士!我又仔細地看他的臉——瘦!我們這位寶貴的戰士的健康,差不多已完全給沒有休息的艱苦工作毀壞了。他帶著獎勵似的微笑,對我說明: “這書(指著《鐵流》)本來可以不要錢的,但是是曹先生的書,現在只收你一塊錢本錢;我那一本,是送你的。”我費力地從里衫的袋裡(公司為防止我們“揩油”,衣衫上一隻袋都沒有縫)掏出那塊帶著體溫的銀元,放到他的手裡——他的手多瘦啊!我鼻子里陡然一陣酸,像要哭出來。我恭敬地鞠了一躬,把書塞進帆布袋,背起便走出書店的門。

這事現在已經隔了四年;在這四年裡,我歷盡了艱苦,受盡了非人的虐待,我咬緊了牙,哼都不哼一聲。就是在我被人隨意辱罵、踢打……的時候,我總是昂著頭。我對自己說:

“魯迅先生是同我們一起的!”

這樣我就更加堅強起來。

現在,先生是死了!我們不願恣情地悲痛,這還不是我們恣情悲痛的時候;我們也不願計算我們的損失,這是難於計算的;前面是一條路,先生沒有走完就倒下了,我們只有踏著他的血的足印,繼續前進。

在前進中,我不能自已,寫下了上面的話。

一九三六年十月