軍事訓練

軍事理論教育和作戰技能教練的活動

軍事訓練是軍事理論教育和作戰技能教練的活動,它通常分為部隊訓練、院校訓練和預備役訓練(又稱後備役訓練)。軍事訓練在國家武裝力量建設和戰備工作中佔有重要地位。它是軍隊平時的主要任務,是戰備的重要方面,許多國家都把軍事訓練列為戰略研究的一項內容。

軍事訓練

軍事訓練同國家的政治經濟、軍事思想、軍事技術以及軍隊的傳統、經驗和作戰任務等有密切的聯繫。社會的進步,科學技術的發展,作戰樣式的變化和軍隊體制編製、武器裝備的變革,對軍事訓練不斷提出新要求,賦予新內容,而軍事訓練的實踐又深刻地影響著作戰,促進軍事理論的發展。

研究軍事訓練的現象及其規律的科學稱軍事訓練學。它是軍事科學領域中的一門學科,也是教育學的一個分支。

毛澤東出席軍事訓練”

軍事訓練

軍事訓練

軍事訓練

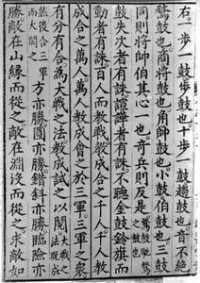

火藥的發明和應用,促進了武器裝備的發展,使軍事訓練發生了明顯的變化。中國唐朝末期(10世紀初)火藥開始用于軍事。宋朝(10~13世紀)陸續出現了燃燒性火器、爆炸性火器和管形火器。元朝(13~14世紀)火器有了發展,創製了世界上最早的金屬管形火器,並出現了裝備火炮的炮手軍,有了教習炮法的訓練。13世紀末,火藥技術和火器傳到了歐洲。15~17世紀初,歐洲一些國家的步兵裝備了火槍,騎兵裝備了盔甲、雙刃刀和手槍,炮兵裝備了輪式火炮,士兵的成分有了改變,從而引起作戰樣式的變化,掌握使用火器和線式隊形作戰,成為訓練的重要內容。中國明朝永樂年間(15世紀初)軍隊設置了裝備火槍、火炮的神機營,軍事訓練中掌握火器訓練的內容逐漸增加。著名將領戚繼光在1571年所著《練兵實紀》中,總結了使用冷兵器和火器的訓練經驗,強調軍隊要練伍法、練膽氣、練耳目、練手足、練營陣、練將。他於1572年冬在薊州鎮湯泉(今河北省遵化地區)組織一次為期20天有10萬餘人參加的軍事演習,表明軍事訓練發展到較高的水平。18世紀以後,歐美一些國家開始建立技術兵種,出現了野戰、攻城和要塞炮兵,建立了一批軍事技術學校,開始培養專門的軍事技術人才。後來,歐洲國家的軍隊裝備了後膛槍,引起軍隊編組、作戰方法、軍事訓練的一系列變革。18世紀的著名軍事家法國拿破崙一世、普魯士C.P.G.von克勞塞維茨、俄國А.В.蘇沃洛夫等有關正規軍隊訓練方式和戰鬥運用的論述,在一些條令、教令中得到反映,成為當時軍事訓練的基本依據。19世紀,無產階級革命導師F.恩格斯研究了歐洲、亞洲、非洲和北美洲的戰爭情況,對戰爭、軍隊、戰略、戰術以及軍事訓練等方面,都作了精闢的論述。恩格斯在《德國戰爭短評》一文中指出:“雖然民族熱忱對戰鬥有巨大的意義,但是如果缺乏訓練和組織而僅憑熱忱,任何人都不能打勝杖。”強調軍隊必須經過嚴格的訓練才有戰鬥力。19世紀後半葉,中國清朝政府先後開辦船政學堂、水師學堂、武備學堂等,編練新式陸軍,建立水師,購進西洋武器,聘請外籍軍事教官,開展了使用新式武器及相應戰術的練兵活動。如1894~1895年中日甲午戰爭期間,胡燏芬、袁世凱先後在天津小站用西方的訓練方法訓練了“定武軍”。1924年,孫中山在中國共產黨和蘇聯的幫助下建立的黃埔軍官學校(見黃埔軍校),設有步兵、炮兵、工兵、輜重、騎兵、交通、無線電等科,實行軍事和政治訓練並重的方針,為國共合作共同進行的北伐戰爭培養了軍事和政治人才。20世紀30年代后,國民黨軍隊主要仿照德、英、美等國軍隊進行軍事訓練。

在第一次世界大戰中,特別是第二次世界大戰以來,坦克、火炮、飛機、艦艇等大量新式技術裝備投入戰場。為適應大規模的、複雜的戰役和戰鬥的需要,許多新的軍種、兵種和專業部隊相繼組建,陸軍、海軍、空軍的軍事訓練規模、體制、內容、方法都有很大改進和發展,開始步炮、步坦和陸、海、空協同作戰訓練。如第二次世界大戰中,美、英聯軍在諾曼底登陸之前,按照預定計劃,選擇相似地形、水域,以旅、師為單位,進行一系列的登陸作戰演習,並於1944年4月底至5月初,在英國南部海面上進行了一次大規模的陸、海、空三軍聯合演習,熟悉作戰計劃,演練協同動作,對奪取諾曼底登陸戰役的勝利起了重要作用。兩次世界大戰為戰後軍隊建設、軍事理論、軍事訓練的發展提供了極為豐富的經驗。

第二次世界大戰結束以後,特別是20世紀60年代以來,現代科學技術的飛躍發展,並廣泛應用于軍事領域,帶來了武器裝備的不斷更新,從而引起了軍隊建設和作戰思想的深刻變化,對軍事訓練也提出了更高的要求。因此,許多國家都把現代條件下的軍事訓練作為軍隊建設和作戰準備的重要組成部分。

成為軍事訓練的重點。在現代條件下作戰,軍官不僅要具有高度的科學文化知識,熟悉複雜的武器裝備,而且要掌握新的作戰方法和指揮藝術。因此,許多國家的軍隊都把軍官訓練放在頭等重要的地位,並規定軍官必須經過院校嚴格培訓才能任職和晉陞。各級各類軍事院校成了培養和儲備軍官的主要場所。有些國家的軍隊還利用地方大專院校培養和儲備軍官。同時,普遍採取自學、補習、集訓、函授等多種形式,加強在職軍官訓練,把訓練考核成績列為軍官晉陞條件之一。

現已擺到重要位置。現代化軍隊的武器裝備種類繁多,技術複雜,對廣大官兵的專業技術水平提出了更高要求。諸軍種、兵種的軍官和士兵應熟悉本職專業理論,熟練掌握武器裝備的專業技能,工程技術人員應精通技術裝備,成為行家和能手。因而,專業技術訓練所佔的比重增大,訓練時間增多。為鼓勵官兵掌握專業技術,許多國家的軍隊在士兵中實行技術等級制度,在軍官中實行技術職稱(或職務)制度。

成為諸軍種、兵種聯合作戰的主要訓練方法。現代戰爭,參戰的軍種、兵種多,作戰樣式複雜,協同動作要求高。陸、海、空軍協同訓練和聯合作戰演習為許多國家軍隊所重視,軍事演習成為軍事訓練的高級形式。美國、蘇聯等國軍隊每年都耗費大量財力、物力進行不同規模、不同課題的軍事演習。北大西洋條約組織和華沙條約成員國,由一國軍隊的演習發展到多國軍隊聯盟的演習,演習內容極為廣泛,包括陸地、海上、空中作戰,核條件下作戰以及戰爭動員、快速反應、臨戰支援、快速機動、民防、城防和工業疏散等。

重視研究現代戰爭的經驗,不斷改進和豐富軍事訓練內容。軍事理論是隨著戰爭實踐而不斷發展的,許多國家的軍隊都注意結合現代條件下作戰的新特點探討新的軍事理論,並通過訓練進一步發展和完善軍事理論。20世紀70年代以來,先後發生了第四次中東戰爭、伊朗和伊拉克戰爭、英國和阿根廷的馬爾維納斯群島之戰、以色列軍隊入侵黎巴嫩的戰爭等。軍事訓練的一個突出特點是注意吸取世界上局部戰爭的經驗教訓,吸取別國軍隊的有益經驗,改革軍隊訓練。這些戰爭的經驗教訓,已為許多國家軍隊在組織訓練和軍事學術研究時借鑒。

軍事技術的進步,戰鬥的緊張激烈程度,深刻影響到軍隊生活和戰鬥活動的一切方面。因此,許多國家的軍隊採取多種形式加強官兵的精神政治素質訓練和體質鍛煉,培養軍人具有堅定的信念和良好的身體素質,以適應現代戰爭的需要。

隨著作戰行動範圍的擴大和技術兵器性能的改進,訓練對場地和設施的依賴性增大。美國、蘇聯、聯邦德國等國軍隊專門設立了大型訓練中心,特種作戰試驗中心,電子戰教練場和山地、叢林地、沙漠地、嚴寒地區訓練基地,組織部隊在近似實戰條件下進行訓練。美軍的訓練基地,多是部隊、院校和科研機構結合的綜合性基地。

運用現代科學技術改進教學手段

許多國家都重視把激光、無線電遙控和電子計算機等新技術應用于軍事訓練,使教學手段現代化。尤其是自動化指揮(見軍隊指揮自動化)、司令部作業、戰鬥行動和技術兵器操作,廣泛採用模擬訓練,提高了訓練效果。

成為儲備兵員的重要措施。現代戰爭需要龐大數量的兵員,許多國家把預備役訓練放到重要地位,通過多種途徑,有組織、有計劃地對預備役人員進行訓練,使其掌握軍事知識和作戰技能,成為戰時動員和快速擴編的基礎。

軍事訓練的歷史與發展

訓練的主要方法是從戰爭中學習戰爭,依靠實戰鍛煉部隊,同時利用作戰間隙,根據實戰需要,開展一些群眾性練兵活動。土地革命戰爭時期,1928年在井岡山開辦了第一個教導隊,爾後相繼建立了工農紅軍學校、紅軍大學和一些隨營學校,為軍隊培養了一批軍政幹部。部隊邊戰鬥、邊訓練,不斷提高了軍事技術、戰術水平。抗日戰爭時期,軍事訓練有了發展,紅軍大學改為抗日軍事政治大學(簡稱“抗大”),各根據地先後成立了11所分校和少量專業學校。這些學校貫徹毛澤東為“抗大”確定的“堅定正確的政治方向,艱苦樸素的工作作風,靈活機動的戰略戰術”的教育方針,“團結、緊張、嚴肅、活潑”的校風,以及“艱苦奮鬥,英勇犧牲”的校訓,邊學習、邊戰鬥、邊生產,進行軍政訓練,為抗日戰爭培養了20餘萬幹部。部隊在作戰間隙多次進行了軍事、政治整訓。在軍事整訓中進行了射擊、刺殺、投彈、爆破等技術訓練,以及游擊戰戰術和近戰、夜戰訓練。解放戰爭時期,毛澤東把軍隊整訓列為“十大軍事原則”內容之一。各部隊依據打運動戰、殲滅戰的方針,著重訓練運動戰、攻堅戰、夜戰、近戰的戰術和射擊、刺殺、投彈、爆破、土工作業等“五大技術”(見步兵技術訓練)。軍事學校也有了進一步發展。各戰略區先後成立了軍政大學和後勤、衛生學校,有的還創辦了通信、工兵、航空、炮兵學校,給部隊輸送了大批指揮和專業技術人才。革命戰爭時期,各級軍政首長在作戰時,集中主要精力組織指揮作戰,在作戰間隙,則集中主要精力訓練部隊。因此,軍事訓練對提高部隊作戰能力,取得戰爭的勝利起了重大作用。

中華人民共和國成立后,中國人民解放軍在陸軍的基礎上,逐步發展成為諸軍種、兵種的合成軍隊,武器裝備不斷更新,進入了一個現代化、正規化建設的新時期,軍事訓練成為軍隊建設的中心任務。1950年,成立中央人民政府人民革命軍事委員會軍事訓練部,並籌建各類院校,首次召開了部隊、學校訓練會議,規定了掌握新的技術、學會聯合作戰的訓練方針。1952年,成立中央人民政府人民革命軍事委員會軍校管理部。1953年全軍展開了正規統一的訓練,年底召開全國軍事系統黨的高級幹部會議,明確了現代化軍隊建設中長期的、經常性的中心工作是訓練部隊,重點是訓練幹部。1954年,劉伯承主持了全軍首次高級指揮員戰役集訓。1955年4月,成立中國人民解放軍訓練總監部,劉伯承任部長。同年冬,葉劍英在遼東半島組織了陸、海、空軍參加的抗登陸戰役演習,劉少奇、周恩來、鄧小平、彭德懷、賀龍、陳毅、聶榮臻觀看了演習,檢閱了演習部隊。通過演習,提高了高級指揮員和領率機關組織指揮作戰的能力,有力地推動了全軍訓練的發展。1951~1959年期間,相繼建立人民解放軍軍事學院、高等軍事學院、政治學院、後勤學院、海軍學院、空軍學院以及軍事、政治、後勤、技術等各級各類院校100餘所,形成了完整的軍官培訓體系,培養了大批軍事、政治軍官和專業技術軍官,對促進現代化、正規化革命軍隊建設起了重要作用。60年代以來,學習毛澤東軍事思想,學習新的戰略戰術和軍事技術,成了部隊、院校訓練的重要內容。1964年,在賀龍、葉劍英領導下,開展了空前規模的群眾性練兵比武活動。6月中旬,毛澤東、劉少奇、周恩來、董必武、朱德、鄧小平檢閱了北京、濟南部隊和民兵代表的軍事表演。這次練兵活動,繼承和發揚了中國人民解放軍的優良傳統,提高了全軍的軍政素質。1965年以後,林彪大搞“突出政治”,衝擊了軍事訓練,使軍事訓練遭到嚴重破壞。1972年,中國共產黨中央軍事委員會下達了《關於辦好教導隊加強輪訓部隊基層幹部的指示》,全軍開辦了近900個教導隊,採用軍(師)長當連長,團長當排長,營以下幹部當兵的訓練方法,僅兩三年時間就普遍輪訓了基層幹部,提高了基層幹部會講、會做、會教的能力,為恢復和加強軍事訓練準備了條件。1975年以後,鄧小平根據現代戰爭要求,針對軍隊當時的狀況,多次強調“要把教育訓練提高到戰略地位”的重要方針。1977年,中央軍委作出了《關於加強部隊教育訓練的決定》、《關於辦好軍隊院校的決定》。1980年,根據中央軍委的戰略方針,進一步明確了現代條件下軍事訓練的指導思想和任務。1981年秋季,在華北地區進行了大規模軍事演習,鄧小平、胡耀邦、趙紫陽、李先念等觀看了演習,檢閱了演習部隊。這次演習,標誌著中國人民解放軍的革命化、現代化、正規化建設和現代條件下諸軍種、兵種協同作戰能力達到了新水平。1985年,中央軍委確定調整指揮院校體系,成立了中國人民解放軍國防大學。該大學以綜合性、研究性、開放性為特點,著眼於培養高級指揮幹部和研究人才,是中國人民解放軍在新的歷史條件下幹部培訓體制、教學內容和方法的重大改革。同時,中央軍委確定在集團軍組編教導團,訓練新兵,培訓班長。為縮短士兵訓練周期,提高部隊訓練起點,加速戰鬥力的成長,開闢了一條新的道路。

強調以馬克思列寧主義、毛澤東思想為指針,以積極防禦的戰略方針為依據,既訓練打常規戰爭,也學會對付核戰爭,著重研究解決在現代條件下以劣勢裝備戰勝優勢裝備敵人的戰法。從今後反侵略戰爭需要出發,吸取和借鑒外軍現代作戰經驗和學術研究成果,實現由重點抓士兵的訓練轉為重點抓軍官的訓練,由重點抓打步兵的訓練轉為重點抓打坦點、打飛機、打空降的訓練,由重點抓單一兵種的訓練轉為重點抓諸軍種、兵種合同戰役、戰術訓練的重大轉變。提高在現代條件下的協同作戰能力、快速反應能力、電子對抗能力、後勤保障能力和野戰生存能力。廣泛運用先進的科學技術成果,開展模擬訓練,不斷改進教學手段,提高訓練質量。針對現代戰爭特點和武器裝備的發展,從難、從嚴、從實戰需要出發,不斷進行訓練改革,縮小訓練與實戰的差距,以適應現代戰爭的要求。

部隊訓練區分為:單兵訓練、分隊訓練、兵團訓練、軍團訓練。院校訓練:指揮院校分為三級,分別培訓初級、中級、高級指揮軍官;專業技術院校分為中等、高等兩類,分別培訓中級、高級技術軍官。預備役訓練區分為:預備役軍官和預備役士兵的訓練,以及對高等院校、高級中學學生進行的軍事訓練;預備役士兵的訓練,主要在民兵組織中進行。

訓練內容區分為戰役訓練、戰術訓練、技術或專業訓練和共同科目訓練。根據地形和氣候等特點,有山地、叢林地、高原地、戈壁沙漠地、水網稻田地訓練和嚴寒、炎熱、夜間、複雜氣象等條件下的訓練。

實行按級任教和專長任教相結合,開展群眾性練兵活動。根據各軍種、兵種的特點,一般採取在營苦練,野營精練;港岸苦練,海上精練;地面苦練,空中精飛的組織訓練方法。單兵和分隊訓練,通常採用課堂講授、實際操作和現地演練等方法。首長機關訓練,通常採用理論學習、戰例研究、想定作業、實兵指揮等方法。部隊和兵團技術、戰術基礎訓練后,實施諸軍種、兵種協同作戰演習。

主要建立了請示報告、會議、考核、登記統計等制度。軍區、軍種、兵種每年向總部報告師以上單位的全訓安排情況;全訓師改變任務要報總參謀部批准;對部隊年度訓練有重點地進行考核;師以上一般每年要召開訓練會議;各級對訓練進度和主要的訓練活動進行登記和統計,以便積累資料。

中國人民解放軍的軍事訓練,隨著軍隊建設和現代戰爭的發展將不斷加以改革,面向現代化,面向世界,面向未來,使其更加適應今後反侵略戰爭的需要。

戰爭史反覆證明,軍隊軍事素質的優劣直接關係到戰役、戰鬥乃至戰爭的勝負。未來戰爭,由於突然性增大,戰場空間廣闊,情況變化急劇,戰鬥緊張激烈,人力物力消耗巨大,使得組織指揮更加複雜,後勤保障更加艱巨。這些情況對軍隊的軍事素質和軍事訓練提出了更新更高的要求。

隨著現代科學技術的迅速發展並廣泛應用于軍事領域,未來的武器系統和指揮、控制、通信與情報系統都將發生巨大的變化,進一步向電子化、自動化、制導化以及智能化發展。這對軍隊知識化、專業化程度的要求將大大提高。軍隊成員不斷更新知識、掌握新的軍事技術、學會使用新的武器裝備系統,將成為軍事訓練的重要任務。

未來的戰爭將在地面、水面、水下、空中和外層空間展開,它是一種全方位的立體戰、合同戰、總體戰。這就要求參戰部隊必須具有多種作戰的能力,成為一支合成化程度很高的部隊。因此,進一步加強現代條件下的諸軍種、兵種協同作戰訓練,提高部隊的合同作戰能力(見合同戰術),特別是提高高級指揮員和領率機關在現代條件下的戰役指揮水平(見軍隊指揮),將成為軍事訓練的重要課題。

為了適應未來戰爭的新情況、新特點,軍事訓練必將進行相應的改革。由於訓練內容日益增加,訓練時間相對減少,許多國家的軍隊出現了加大訓練量、強化訓練難度的趨勢,並廣泛採用最新的科學技術成果,大力發展電子、激光等模擬訓練系統,不斷改革訓練體制、內容和方法,以提高訓練質量。

軍事訓練,軍事理論教育、作戰技能教練等活動的總稱。包括部隊訓練、軍事院校訓練和預備役訓練。在現代,強調通過訓練提高軍隊的協同作戰能力、快速反應能力、電子對抗能力、後勤保障能力和野戰生存能力。在國家武裝力量建設和戰備工作中佔有重要地位。

軍事訓練就是藉助軍事化訓練和管理的理念,將軍隊的先進管理理念進行商業化應用,主要培訓學員面對困難克服困難的能力,培養堅強的毅力、超強的執行力,提升在團隊中的人格魅力、良好的溝通和協作力、百折不撓打不爛拖不垮的鐵血精神,對待生活的正確態度,全面提升個人綜合素質,成為現實生活的"許三多""袁朗""李雲龍""王暉""胡小龍"........成為中國未來的商業領袖。

基本問題包括:軍事訓練方針、軍事訓練體制、軍事訓練任務、軍事訓練分類、軍事訓練內容、軍事訓練特點、軍事訓練原則、軍事訓練方法、軍事訓練保障、軍事訓練地位和軍隊院校教育等。

軍事訓練方針是指導軍事訓練活動的基本依據,也是軍事訓練必須實現的總目標和所要採取的基本方法。軍事訓練通常以國防和軍隊建設思想為指導,以軍事戰略為依據,根據戰爭和作戰行動的實際要求,通過不同領域、不同專業的系統訓練,提高部隊戰鬥力,提高遂行各種任務的能力。

軍事訓練方針主要體現在國家、軍隊制定和頒布的有關法律和條令條例中,目的是按照軍事活動的不同性質和類別,對軍事訓練實施有效指導,實現作戰潛力向作戰實力的轉化。不同的國家有不同的軍事訓練方針,中國人民解放軍貫徹科技興訓、依法治訓,從實戰需要出發、從難從嚴訓練的方針。

軍事訓練方針依據戰爭形態的發展變化而變化,規定和影響著軍事訓練的規模、效益和發展方向。軍事訓練工作的組織體系。包括領導體制、組織體系和法規體系。軍事訓練實行最高國家軍事機關統一領導下的部門負責、分級管理的領導體制。統帥部對軍事訓練實施集中統一領導,負責制定軍事訓練的指導思想、基本目標和基本原則,頒布軍事訓練條令條例等法規性文件。國防部或總參謀部負責軍事訓練的總體規劃與部署,制定頒發軍事訓練與考核大綱、專業規範與人才培養方案,負責軍事訓練的指導、協調、檢查與評估等。各軍種、兵種、軍區或相關部門根據上級的規劃與部署,制定本系統、本單位的軍事訓練計劃,審定教材、教範、教程及軍事訓練實施計劃,組織領導所屬單位按本軍種、兵種的條令、大綱和訓練程序實施訓練。由部隊訓練、院校教育和預備役軍事訓練等系統構成。

部隊訓練通常分為陸軍部隊訓練、海軍部隊訓練、空軍部隊訓練、火箭軍部隊訓練、戰略支援部隊訓練、武警部隊訓練、聯勤保障部隊訓練及部隊聯合訓練等。依據受訓對象的不同,部隊訓練分為士兵訓練、軍官訓練和單位訓練。院校教育分為指揮軍官院校教育、專業技術軍官院校教育和士官學校教育。指揮軍官院校教育實行初、中、高三級培訓體系,分別培養尉級、校級、將級指揮軍官;專業技術軍官院校實行中等、高等兩級培訓體系,負責培養具有中等專科、大學專科、大學本科、碩士研究生和博士研究生學歷的專門技術人才;士官學校按照中等專科、大學兩個層次培養各類技術士官。預備役軍事訓練分為預備役部隊訓練和預編預備役人員訓練、民兵訓練、學生軍事訓練等。由指導和管理軍事訓練活動的一系列規範性文件構成。是組織實施軍事訓練的法律依據。分為軍事訓練綜合法規和專項法規。

綜合法規通常由最高軍事領導機關依據有關法規,遵循立法原則、法定許可權和程序、立法體例制定頒發,如軍事訓練條例和軍隊院校教育條例等;專項法規通常由各軍種、兵種、戰區或相關單位制定,如軍事訓練與考核大綱、軍事訓練指導法、聯合訓練政策、合成軍隊演習教令、預備役軍事訓練條例及本系統軍事訓練的規章等。軍事訓練任務是軍隊在軍事訓練活動中要達到的目標,軍隊的任務、使命和性質決定軍事訓練的內容、方法和途徑。基本任務是提高軍人的軍事素質,學習軍事理論,演練軍事技能,掌握作戰指揮方法和戰法,提高軍人綜合素質和部隊整體作戰能力;加強國防能力,提高戰備水平,做好應對戰爭和突發事件的準備;研究、檢驗或驗證軍隊編製、裝備、技術及其他軍事行動中的理論和實踐問題;進行國防教育和軍人的科學文化與職業教育,滿足軍人發展需求,為國家軍事部門和軍隊培養經過專門教育和嚴格訓練的合格軍人。

軍事訓練伴隨著軍隊的建立而產生,隨著戰爭實踐和武器裝備的發展而發展。

軍事訓練

早在原始社會晚期,氏族、部落首領們向屬下傳授角斗、射箭等技術活動,已具有軍事訓練的性質。隨著階級、國家、軍隊的產生,為適應戰爭的需要,軍隊有了以練習武藝、學習兵法為主要形式的軍事訓練。經歷了古代、近代和現代的漫長歷史演變,軍事訓練不斷發展,在內容、形式、方法、手段等方面發生了深刻的變化。古代軍隊主要裝備弓、殳、矛、戈、戟等兵器,軍事訓練主要是教習使用冷兵器進行格鬥和演練陣法。中國夏朝出現了戰車,商朝戰車有了發展,西周和春秋時期車戰成為作戰的主要形式,車陣的技術、戰術成為訓練的主要內容,圍獵成為軍事演習的基本方式。“春以_振旅,秋以_治兵”(《國語・齊語》)。春秋末期,吳、越等諸侯國的舟師(水軍)曾進行過海上訓練和演習。戰國時期,隨著軍隊數量增多,步兵取代車兵成為主要兵種,獨立騎兵部隊出現,步騎兵野戰和包圍戰術逐漸取代車陣戰術,射法、戈法、劍道、手搏等技能和步騎兵的協同戰鬥等成為軍事訓練的重要內容。

公元前4~前2世紀,古希臘和古羅馬軍隊的軍事訓練主要是排演陣形,學會使用長矛、劍、戰斧、匕首、弓箭、標槍、投石器、石弩和弩炮等兵器作戰。火藥的發明並應用於戰爭,促進了武器裝備的發展,軍事訓練發生了明顯變化。中國宋代陸續出現了燃燒性火器、爆炸性火器和管形火器。元代出現炮手軍,有了教習炮法的訓練。明代永樂年間,軍隊裝備了火槍、火炮,訓練中掌握火器的內容逐漸增加。著名將領戚繼光於1572年在薊州湯泉(今河北遵化北)組織的一次為期20餘天約10萬人參加的演習校閱,表明軍事訓練發展到較高水平。

15~18世紀,歐洲一些國家的步兵大量裝備火槍、火炮,火槍、火炮的操作使用和線式隊形作戰成為訓練的重要內容。歐美一些國家開始建立技術兵種,出現了野戰、攻城和要塞炮兵的訓練。隨著軍事訓練的發展,逐漸產生專門的軍事學校,以培養各類軍事人才,滿足軍隊建設的需要。

中國北宋慶曆三年(1043)創立武學,作為培養軍事人才的場所,主要教授未授職的使臣、蔭補的官將子弟研習諸家兵法、歷代用兵成敗、忠義史實和弓矢騎射術等。明代軍事學校有了發展,設立京衛武學和各衛武學,訓練年輕軍官及繼承武官祿位的子弟。

17世紀末以後,歐美一些國家在陸軍、海軍中建立了一批軍事專業技術學校,專門培養軍事專業技術人才。19世紀中葉以後,后裝線膛槍、炮的使用和艦艇動力裝備的改進,使技術訓練越來越受到重視。

第二次世界大戰期間,坦克、火炮、飛機、艦艇等裝備大量投入使用,許多新的兵種和專業兵相繼組建,陸軍、海軍、空軍在軍事訓練規模、內容、方法等方面發生了一系列變化。技術訓練方面,主要是學習各種火器的射擊技術,熟練掌握駕駛技術和航海技術等。戰術訓練方面,主要進行單兵戰術、分隊戰術、專業戰術和諸軍種、兵種合同戰術訓練,並進行大規模的協同作戰演習。大戰中,美、英等同盟國軍隊在諾曼底登陸前按預定計劃,選擇相似地形、水域,以旅、師為單位進行了一系列登陸作戰訓練,並於1944年4月底至5月初,在英國南部海面上進行了一次大規模的陸軍、海軍、空軍聯合登陸演習,熟悉作戰預案,演練協同動作。

19世紀60年代,中國清朝政府開始籌建近代海軍,並派人出國學習海軍專業技術,隨後又相繼建立了各類訓練機構。19世紀末,仿效西方的練兵方法,在天津小站訓練“定武軍”,開展使用新式武器及相應戰術的練兵活動,史稱小站練兵。

19世紀下半葉,中國清朝政府先後創辦福州船政學堂、天津水師學堂、江南水師學堂、廣東水陸師學堂及天津武備學堂、江南陸師學堂、廣東陸師學堂、湖北武備學堂等,購進西洋武器,聘請外籍軍事教官,採用西方訓練方法,開展近代軍事教育。1913年6月,北洋政府在北京南苑創辦第一所軍事航空學校,開始培訓飛行人員。1924年,孫中山在中國共產黨和蘇聯的幫助下,在廣州黃埔創辦陸軍軍官學校,培養了大批軍事和政治人才。1928年起,中國國民黨軍隊仿照德、英、美等國軍隊進行軍事訓練。

20世紀30年代后,中國國民黨軍隊陸續建立一些陸軍軍官學校及空軍機械、通信、測繪、防空等專業學校,主要仿效德、英、美等國軍隊院校的訓練方式,培養軍官和技術人才。第二次世界大戰以後,科學技術迅速發展,原子彈、氫彈、中子彈和導彈核武器、核潛艇、戰略轟炸機等陸續裝備部隊;電子技術、制導技術和激光技術的發展及其在軍事上的廣泛應用,武器裝備向綜合化、系統化和高技術化方向發展,對軍事訓練提出了更高的要求。訓練內容更專更深,專業區分更細,20世紀90年代應用于軍事領域的專業技術已有2.5萬餘種。

在加強部隊訓練的同時,十分重視開展軍事院校教育。從1927年底在井岡山創辦紅軍第一個教導隊起,相繼建立紅軍學校、紅軍大學和一些隨營學校,培養了大批骨幹和幹部。抗日戰爭時期,中國人民抗日軍事政治大學和各根據地的12所分校及少量專業學校,貫徹毛澤東提出的“堅定正確的政治方向,艱苦樸素的工作作風,靈活機動的戰略戰術”的教育方針和“團結、緊張、嚴肅、活潑”的校訓,邊學習、邊戰鬥、邊生產,全面開展軍政訓練,為抗日戰爭培養了20餘萬名幹部。解放戰爭時期,各戰略區先後組建了軍政大學和後勤、衛生學校,有的還創辦通信、工兵、炮兵、航空學校等,為部隊輸送了大批指揮和專業技術人才。軍事訓練對提高部隊的作戰能力,取得歷次革命戰爭的勝利起了重大的作用。

社會主義建設時期,中國人民解放軍在陸軍的基礎上,逐步發展成為諸軍種、兵種合成軍隊,武器裝備不斷更新,體制編製不斷完善,軍隊進入現代化、正規化建設的新時期,軍事訓練開始轉入正規化軌道,成為平時軍隊建設的中心任務。

20世紀50年代初,先後成立了中央軍事委員會軍事訓練部、軍校管理部和訓練總監部等訓練領導機構;召開了部隊、學校訓練會議,研究了院校教育方針、教學計劃、教育制度和體制編製,提出掌握新的技術,學會聯合作戰的訓練方針。

1953年,全軍展開了正規統一的訓練。各部隊認真貫徹執行毛澤東關於要開展正規訓練,迅速提高人民解放軍現代作戰能力的指示,以及中央軍委的戰鬥訓練命令,積極開展以戰鬥訓練為主的正規訓練。

1955年,舉辦全軍高級指揮軍官戰役集訓;同年11月,訓練總監部組織了有陸軍、海軍、空軍參加的遼東半島抗登陸演習,有力地推動了軍事訓練的發展。

1951~1959年,相繼組建軍事學院、高等軍事學院、政治學院、後勤學院、海軍學院、空軍學院,以及軍事、政治、後勤、技術等各級各類軍事院校100餘所,形成了較為完善的院校教育體系,為培養大批軍事、政治軍官和專業技術軍官奠定了基礎。

20世紀50年代末至60年代中期,堅持“以我為主”的訓練方針,恢復和發揚傳統的練兵方法。毛澤東軍事思想、新的戰略戰術和軍事技術成為部隊訓練和院校教育的重要內容;調整院校規模、體制、課程設置、學制等,確定指揮院校初、中、高“三級制”和完成、速成“兩股繩”的培訓體制,形成完整的軍官培訓體系;總結訓練經驗,組織編寫條令條例、教材和訓練大綱。

1964年,全軍推廣郭興福教學法,開展了規模空前的群眾性的練兵和大比武活動。同年6月中旬,毛澤東、劉少奇、董必武、朱德、周恩來、鄧小平等觀看了北京、濟南部隊和民兵代表的軍事表演后,給予高度評價。這次練兵比武活動,繼承和發揚了中國人民解放軍的優良練兵傳統,提高了全軍的軍政素質。

60年代中期至70年代初,軍事訓練受到“文化大革命”的影響和干擾,部隊的軍事訓練在一段時間內難以正常進行,全軍院校也由100多所減到40餘所。為迅速恢復和加強軍事訓練,中央軍委採取了有力措施。1972年4月,中央軍委發出《關於辦好教導隊加速輪訓部隊基層幹部的指示》,全軍開辦了近900個教導隊,採用軍長(師長)當連長,師長(團長)當排長,團長(營長)當班長,營以下軍官當兵的方法,僅2~3年就輪訓80餘萬軍官,提高了基層軍官會講、會做、會教、會做政治思想工作的能力,為恢復和加強軍事訓練準備了條件。同時,全軍加強部隊基礎訓練,全面開展以打飛機、打空降、打坦克為重點的訓練。在此期間,院校教育也得到加強,軍事院校由40餘所恢復到80餘所。70年代中期以後,鄧小平針對當時軍隊的狀況,提出“把軍事訓練提高到戰略位置”。

1975年11月,總參謀部舉辦全軍教導隊長集訓,重新頒發軍事訓練大綱和條令條例,確保全軍從部隊訓練到院校教育,從士兵訓練到軍官訓練,從基礎訓練到應用訓練,從技術訓練到戰術訓練的全面展開。

1977年12月,中央軍委作出《關於加強部隊教育訓練的決定》《關於辦好軍隊院校的決定》,進一步明確現代條件下軍事訓練的指導思想和任務。各部隊訓練著眼於提高在現代條件下的協同作戰能力、快速反應能力、電子對抗能力、後勤保障能力和野戰生存能力,逐步實現了由重點抓士兵的訓練轉為重點抓軍官的訓練,由重點抓打步兵的訓練轉為重點抓打坦克、打飛機、打空降的訓練,由重點抓單一兵種的訓練轉為重點抓諸軍種、兵種合同戰役、戰術訓練的重大轉變。

1981年秋季,組織有陸軍、空軍參加的華北地區軍事演習,標誌著人民解放軍革命化、正規化、現代化建設和在現代條件下諸軍種、兵種協同作戰能力達到了新水平。80年代中期以後,中央軍委下發《關於全軍教育訓練改革的若干問題》,全軍在訓練內容、方法、制度、體制等方面進行全面改革。

1985年,首次進行了激光電子模擬實兵戰術對抗演習和訓練模擬器材展覽,空軍、海軍和各兵種隨後也陸續進行了激光電子模擬實兵對抗演習,訓練手段現代化程度有了很大提高。

1986年,中央軍委作出《關於軍隊院校教育改革的決定》,理順和完善了指揮院校、專業技術院校培訓體制,使院校教育更加適應現代化、正規化革命軍隊建設的需要。在總結和研究局部戰爭及武裝衝突經驗的基礎上,各部隊開展了有針對性的訓練。1988年總參謀部組織的“西部88”戰役演習,深化了戰役訓練的理論。

1990年總參謀部組織的全軍教學法集訓,系統地總結了10年來軍事訓練改革的經驗。同年4月,中央軍委頒布《中國人民解放軍軍事訓練條例》,進一步明確了軍事訓練的基本任務,規範了軍事訓練的內容,提出了訓練的基本原則和要求,推動了部隊正規化訓練的深入發展。

1991年9月,北京軍區組織了所屬的步兵、炮兵、裝甲兵、工程兵、防化兵、通信兵、電子對抗兵和陸軍航空兵等兵種的上百個專業的軍事訓練彙報表演。江澤民等黨和國家領導人觀看了表演,並檢閱了演習部隊。這次彙報表演反映了精簡整編和訓練改革後部隊軍事訓練的新特點、新成果。

中央軍委新時期軍事戰略方針確立后,全軍著眼打贏高技術局部戰爭的需要,圍繞貫徹落實中央軍委“科技強軍”的戰略思想和實現“兩個根本性轉變”的要求,在訓練領域進行了內容、戰法、訓法、手段和管理等方面的改革,連續組織了一系列全軍性重大訓練活動,重點研究了高技術條件下的作戰訓練、合同作戰戰法、對抗訓練、模擬訓練、渡海登陸訓練、聯合訓練及部隊訓練改革等問題。

進入21世紀,軍隊體制編製、武器裝備、作戰樣式等發生了新的變化,為適應世界新軍事革命的發展和打贏信息化條件下局部戰爭的需要,2002年9月,中央軍委修訂和重新頒布了《中國人民解放軍軍事訓練條例》,印發了軍事訓練大綱和教材,先後組織了“北劍”系列對抗演習、“123”戰略演習、“礪劍―2005”演習以及全軍一體化訓練骨幹集訓等訓練活動。

2006年6月,總參謀部在北京組織召開全軍軍事訓練工作會議,研究部署了軍事訓練領域全面深入貫徹科學發展觀,紮實推進軍事鬥爭準備的對策措施。人民解放軍加快了從機械化條件下軍事訓練向信息化條件下軍事訓練轉變的步伐。

2007年1月,總參謀部在北京舉辦了全軍信息化條件下軍事訓練專題集訓,集中院校、科研單位進行深入研究探索,對推進軍事訓練轉變的基本內涵、目標任務、方法途徑等有了更深刻的理解和認識,“推進機械化條件下軍事訓練向信息化條件下軍事訓練轉變”首次被寫入年度軍事訓練指示。同年4月,總參謀部組織了“礪劍―2007”演習,這是人民解放軍歷史上首次進行的複雜電磁環境下聯合火力打擊研究性演習。10月,胡錦濤在中國共產黨第十七次全國代表大會報告中明確提出,要提高軍隊應對多種安全威脅、完成多樣化軍事任務的能力,為軍隊建設和軍事鬥爭準備指明了方向,也為軍事訓練的創新發展確立了新的基點。

2008年7月,人民解放軍頒發了新一代軍事訓練與考核大綱,突出強調了提高軍隊核心軍事能力,充實了適應多樣化軍事任務的訓練內容。同時,人民解放軍積極開展軍事外交,通過組織和參與“和平使命”“友誼”“攜手”“聯合”等一系列中外聯合演習和聯合訓練,提高了信息化條件下的聯合作戰能力。

2012年11月,中國共產黨第十八次全國代表大會對軍隊建設和軍事訓練提出了新的更高要求。

2013年3月,習近平提出了聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的強軍目標,作出了提高軍事訓練實戰化水平的指示要求,為新形勢下軍事訓練指明了方向。圍繞實現中國夢、強軍夢的要求,中央軍委和總參謀部、總政治部、總後勤部、總裝備部對軍事訓練作出了新的調整和部署,組織實施了“強軍目標與軍事訓練”專題集訓、“和平使命―2013”中俄聯合反恐軍事演習、“使命行動―2013”跨區戰役演習、海軍編隊遠海訓練等一系列重大活動,開創了軍事訓練的新局面,軍事訓練進入了新的發展階段。

在世界新軍事革命的推動下,戰爭形態發生了根本變化,由機械化戰爭向信息化戰爭演變,促使機械化條件下的軍事訓練向信息化條件下的軍事訓練轉變,軍事訓練呈現出新的發展趨勢。科學技術的發展,武器裝備的更新,促進了戰爭形態的演變,聯合作戰將成為信息化戰爭的基本作戰形式。為適應聯合作戰的需求,世界許多國家在聯合編組、聯合行動的基礎上,以新的訓練思想和理論為指導,開展聯合訓練與教育,把提高軍隊聯合作戰能力作為軍事訓練發展的重要方向。隨著聯合作戰的不斷發展,聯合訓練將依託先進的技術手段,將情報信息、指揮控制、綜合保障、全維防護等作戰要素有機地結合在一起,通過聯合訓練形成整體作戰能力。聯合訓練將貫穿於戰略訓練、戰役訓練、戰術訓練和技術訓練的全過程,訓練內容將根據聯合作戰需要不斷拓展,訓練的形式和方法也將隨著信息技術的發展向多領域延伸。在國際安全與合作的背景下,維持和平行動、人道主義援助、反對恐怖主義、遏制國際犯罪、反毒緝毒、搶險救災等多種非戰爭軍事行動已成為軍隊履行使命的重要職能。面對安全威脅的多元性,軍事訓練在注重傳統安全威脅的同時,開始嚮應對多種威脅的軍事訓練拓展,非戰爭軍事行動訓練內容將成為軍事訓練內容的重要組成部分。維和行動訓練將成為提高國家和地區維和行動能力的基本條件;反恐行動訓練將成為軍事訓練的重要任務,國家或地區的反恐演習及跨國聯合反恐演習將不斷增多;應對突發性公共安全事故的聯合搜救訓練或演習將成為軍事訓練的重要科目。在軍隊信息化建設的進程中,新的技術和手段廣泛地應用于軍事領域,為軍事訓練提供更加科學先進的訓練手段,傳統的訓練模式將會得到根本的改變,訓練質量效益將會產生突破性進展。隨著模擬技術、網路技術、虛擬現實技術的發展,軍事訓練將更注重實兵參加――模擬訓練――虛擬推演的整體訓練,通過具有作戰、訓練相互通用的集成系統,對作戰方案、戰法和作戰行動進行周密論證與比較,並以此為根據指導軍事訓練,實現作戰模擬與訓練模擬的有機結合。同時,通過訓練場地、訓練中心、訓練基地的技術和保障改革,提高訓練設施和資源的使用效率,完成由軍種訓練為主向聯合訓練為主的訓練體制的轉型。現代條件下,軍隊組織由機械化向信息化發展,技術兵種的比例增加,訓練內容拓展,科技含量增大,形式更加多樣,建立和完善信息化條件下軍事訓練的標準體系,實現訓練效果的實戰化、訓練管理的精確化,已成為保障軍事訓練的重要手段。通過機制建設、制度建設,不斷完善和健全軍事訓練的法規制度,細化保障軍事訓練的方法與措施。依法施訓將成為實施精確訓練管理的基本依據。訓練管理將依靠功能強大的信息支持系統,實施軍事訓練信息收集、傳遞、加工、處理的自動化,為訓練決策、計劃、組織、控制、評估提供快速準確的信息,滿足訓練管理精確化的要求,最大限度地提高軍事訓練效益。軍事革命引起的軍事訓練內容、方法的革新與變化,必然會引起軍事訓練體制調整及其重大變革,原有的訓練體制將會進一步優化,訓練職能機構將會有所調整。訓練領導與管理體制,將採用更加系統的集權與分權相結合的領導管理體制及與作戰相適應的軍事訓練體制。滿足實際需要的聯合訓練體制機制將進一步完善,符合時代要求的軍事教育訓練體系將進一步建立,為提高軍隊整體作戰能力的聯合職業教育體系及新的教育訓練體系將不斷完善。