氣韻生動

繪畫中萬物的神態

氣韻生動,是指繪畫中萬物的神態,要能夠達到活生而靈動的程度。南朝·齊畫家謝赫在其所著的《古畫品錄》中,首先提出繪畫“六法”,作為人物繪畫創作和品評的準則。在《古畫品錄》中將“氣韻生動”作為第一條款和最高標準,可見其分量的重要。

“氣韻生動”是指繪畫的內在神氣和韻味,達到一種鮮活的生命之洋溢的狀態,可以說“氣韻生動”是“六法”的靈魂。以生動的“氣韻”來表現人物內在的生命和精神,表現物態的內涵和神韻,一直是中國畫創作、批評和鑒賞所遵循的總圭臬。

留香專訪:相會在江山文學——劉先銀

【留香專訪】相會在江山文學——劉先銀

漢字以“天圓地方”為構形,方,是漢字的外形,圓,是文字的氣韻。古人的天動說,大地不動,天在旋轉,文字也同理,“氣韻生動”。而在這種“動”中,“氣”是陽剛,“韻”為陰柔,這正是漢字陽剛與陰柔美相和諧的表現。

——讀孫大江的新文人花鳥畫

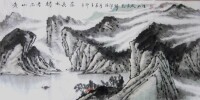

畫家溫澤輝書畫作品

大江創作這些花鳥畫后便遊學江南,一時見不上面,於是我就問他給我送畫的家人:大江畫完這些花鳥的時候,最常提及什麼觀念?答之曰:氣韻。這一答,我深深慚愧,因為我知道,大江有著極深厚的文學功底,是我所遇不多的學者型畫家,他對常掛在自己嘴邊的概念,一定是清晰的,丁是丁,卯是卯,為此,我不能不也弄個明白。

畫家溫澤輝書畫作品

“畫有六法,……一氣韻生動是也,二骨法用筆是也,三應物象形是也,四隨類賦彩是也,五經營位置是也,六傳移模寫是也(謝赫《古畫品緣》)。”“文章者,蓋情性之風標,神明之律呂也,蘊思含毫,游心內運,放言落紙,氣韻天成(蕭子顯《南齊書·文學傳論》)。”

這兩論一說繪畫,一說文學。對於二者氣韻意義的延用,較有代表性的如下:“若氣韻不周,空陳形似,筆力未遒,空善賦彩,謂非妙也(唐張彥遠《歷代名畫論·論畫六法》)。”“文章以氣韻為主,氣韻不足,雖有詞藻,要非佳作(宋陳善《捫虱新話上》一)。”這兩說氣韻,一針對著空能“形似”的不足,一針對著徒有“詞藻”的不足,不足之處都在於有外表而無內里。內里所無,當然是一種精神狀態。以此對照蕭子顯所論氣韻,它們內涵相差不大,繼而以此與謝赫氣韻之論相比,便可得出結果——因為謝赫之論,比我們剛才的對照,多了一種可進一步加深理解的憑持,那便是“氣韻生動”的“生動”。

畫家溫澤輝書畫作品

畫家溫澤輝書畫作品

如此之下,“韻”字的意義便應是北齊顏之推《顏氏家訓·名實》“命筆為詩,彼造次即成,了非向韻”之“韻”——對此,盧文弨補註云:“了非向韻,言絕非向來之體韻也。”可見“韻”也可指著一種精神狀態而言。如果果真這樣,似乎就也可以這麼說,“氣韻”,便也是後來興起的概念——“神態”,氣韻生動就是“神態生動”。然而,六法提出的時代,和神態意義相近的詞如:神氣、神姿、神情、神韻、神采、神色等等,已經流播使用(例詞較早通用的時代,可查工具書,恕因幅窄而略),為什麼謝赫不從中篩選其一,而偏用“氣韻”換言代說“神態”呢?很簡單,當時使用上例辭彙的範圍界定,大多指向是人,而作為六法,既是涵概一切所畫物的原則和方法,它就必須避開套用形容人的習慣辭彙,以免造成不必要的誤會,於是他(或他們)便選與“神態”意義相鄰,且指向略顯含糊的“氣韻”而用之(氣與神義近,如神氣。韻與態義近,如韻致——致,意態也)。

准此,我們說“氣韻生動”,就是指畫中萬物的神態,要能夠達到活生而靈動的程度。

現我們再看大江是怎樣讓自己的花鳥畫,做為氣韻生動之式樣的。

畫家溫澤輝書畫作品

我們知道,勾畫草木以及衣飾的線條,順動勢強調而呈現的飄動狀態,正是它們應具的一種神態,而勾畫形狀的線條有變化之重複,及同類物體形狀間有變化之重複,也是它們應具的一種神態(這神態一如詩歌節奏所賦予詩歌形式上的情致)。

我相信,上說草木或衣飾隨風飄揚之態,而及讓其同類物體形狀及勾畫形狀線條變化中的重複,就是謝赫時代畫家讓所畫物象神態生動的具體方法,同時,這兩種方法的交匯使用,它們所達到的映襯、對比作用,更是謝赫時代畫家讓所畫物象神態生動的方法。

我還相信,謝赫總結六法之一的“氣韻生動”,就是建立在這些繪畫方法普遍使用之基礎上的。准此,我就可以把大江花鳥畫的一些形式特徵與其對照,以從中看他是怎樣繼承傳統,和在這繼承下創新的。

簡言之,謝赫時代畫家們讓手下萬物氣韻生動的方法,我所能看到的,一是藉助動勢來強調物象的神態之表現,一是藉助於有變化的重複來強調物象的神態之表現。這兩種藉助,下傳一千多年間,凡能把握的必成大器,但徹底把握者並不多,然而大江靠他對古文化研究的心得,把握到了這些藉助,更可貴的是,他在再度啟動這些藉助的時候,又將自己在西畫里學到的把握光影、黑白的能力,併入了其中,從而船得風兮馬得路,達到了美的境界。不信?那就讓我一一說來:

《寒林雙棲》

《寒林雙棲》:兩團左右大致對稱(對稱是一種重複)的墨團,構成了一對交吻私語的小鳥,小鳥的四周,環旋重複著密密麻麻的線條。這線條之中偶逆環旋方向的,乃是重複之中變化法則應用的顯跡;密集且長短不一的濃墨線條,給人以枯乾老枝的感覺,淡墨線條,給人以遠枝搖曳於寒風的印象;畫面天際的空隙,及雙鳥頭部所襯的空間,讓人似乎看到了寒光透過叢林樹梢的生動——視覺受沖之下,一對小鳥因喙的相向,而成為我們閱讀的感情中心,環旋重複且又變化的枯枝象形之線條,使這中心更加生動。這些便是氣韻生動的式樣。

《月照寒林》

《月照寒林》:畫面上有七、八道好似與白屋漏痕同構的縱向樹枝,縱枝後面還有在透視強調中削弱了色度的幾枝縱枝——深墨和淡墨縱枝分明表演著變化中重複的角色——,這之前有密密匝匝重複橫掃的線條,以象形樹木的孫枝,這孫枝的重複,幾乎成了一道下弧的“∪”形,也許“∪”形在視覺中每每喚起讀者搖晃的經驗,和搖動不已的感覺,於是這畫就成了氣韻生動的式樣。說到這裡不妨贅上一句:讓受體面對“∪”形孫枝而產生的利用心理狀態的利用,是西方設計理念的體現,而小鳥後邊月亮輪廓的朦朧化處理,也是西畫寫生處理逆光之鄰光邊緣形體的方法,這些法則的移用,無疑給謝赫時代畫家們遺留的氣韻生動之法,充進了現代的健康血液。

《上林時有鳳來儀》

《上林時有鳳來儀》:畫面有若干根根似擬水痕趨下的縱道,以象形樹榦,趨向於右的組組重複又變化的短線,以象形的小枝碎葉——它們因此而現的生動,從而只能讓人以謝赫時代繪畫天才們形狀叢樹臨風的神態,相互比較:順動勢而設線條,重複勾畫物體的線條,這是一致的,但值得隆重指出的,是大江西畫光影方法的移用:在叢樹的後面,他襯以閃亮的光,和光照中的花、鳥,這些光隨著小枝碎葉的動勢而設,更增加了物象神態的生動。正所謂氣韻生動的式樣。還得啰嗦幾句:過去的人,都喜歡以“鳳凰來儀”為瑞應,本畫命題中的“上林”乃古代皇家獵苑的名稱,在這般獵苑裡有鳳凰到來一顯儀態,所以才讓大江的這幀畫,有了光風轉蕙於鳳鳴之中的感覺。

《有鳥獨佔一枝》

《有鳥獨佔一枝》:畫面設置了五六棵光禿禿的樹,微呈同向弧的樹榦上聳,共同組成了一個直指天空的錘形;樹榦重複又變化,孫枝橫斜,也重複又變化——這些極像詩歌節奏賦予詩歌形式上的情致(詩歌的音節、韻腳必須重複,也必須變化,因而讓其呈現了節奏之狀)。

畫面有幾抹淡墨橫空成雲,也做有變化的重複,反使枝幹更顯寥落,也反使點畫在頂端的小鳥活脫似生,即刻欲動。俗話說鳥鳴山更幽,不妨也謂枝多鳥更孤,這因為有間距的重複,易給人以單一的感受,如長街上電線桿的等距重複,常讓人生出一種落落寡合的凄寂。大江畫的幾根枯乾就移用了此種道理,當然,這道理也被謝赫時代的畫家所體驗過。其實,畫面給人凄寂的感受也是一種生動,更也是氣韻生動的式樣。

《山雀》

《山雀》:此畫本應該再下力氣解釋,但它除去變化中的重複是用了氣韻生動的常法之外,還有一些關係筆墨的問題,如不經意的紙痕絆筆,和水墨與宣紙接觸時,因用筆壓力大小而生的有心無意的色差,也是氣韻生動的某些條件,但這些似不為謝赫時代的畫家們所重視,是後來畫家們的一種新的發明,所以我再說也就多餘了,雖然,這更是大江花鳥畫可為氣韻生動式樣之一大因素。

說到這裡,我要再強調一點:大江的花鳥畫所以可做氣韻生動的現代式樣,不止是他對古代文化潛心已久的研究成果,不止是他對筆墨運用努力非常的必然,更源於他對大自然一草一木一鳥一蟲的摯愛。或可這樣說,大江心中沒有這般摯愛,就沒有這般氣韻式樣產生的可能。因為摯愛所畫的內容之物象,一切技巧、法則學識的運用,都會給畫帶來輝光熠熠的效果,這也是大江新文人畫之人物、山水、花鳥都卓立不群的內在因素。